时困犹存劫后书

———日本侵华时期苏州私家藏书大劫难

2015-07-05费愉庆孙迎庆

● 费愉庆 孙迎庆

时困犹存劫后书———日本侵华时期苏州私家藏书大劫难

● 费愉庆 孙迎庆

苏州为历史文化名城,文脉源远流长,藏书之风享誉海内外,历朝繁衍不衰,至明清已蔚然成风,苏州城内的藏书楼前后计数百家。众多的藏书楼汇聚了大量的典籍,使得学子士人得益匪浅。同时,众多学者文人的聚书活动又反过来影响着地方的风尚,推动着苏州私家藏书风气的愈演愈烈。时人云: “吴中文风,素称极盛,俊士荟萃于兹,鸿儒硕彦,代不乏人,以故吴中旧家,每多经史子集四部书之储藏,虽寒俭之家,亦往往有数拾百册。至于富裕之家,更是连椟充栋,琳琅满目。”民国时期,苏州图书馆馆长蒋吟秋先生在 《吴中藏书先哲考略》一书的序言中指出: “自古嗜学好古之士以积书称者,代不乏人,风尚所趋,首推江浙,而吾吴实其中心也”。

最能代表一个民族精神成果的东西,就是一个民族长期积累的文化典籍。1937年,日军侵占苏州,在给苏州人民带来深重灾难的同时,苏州许多著名的藏书楼在战火中被毁,那些经过数代人经营和积藏的珍本典籍,面临损毁浩劫,损失不可估量。即便侥幸保存下来的文献,也大多被藏家及后人为维持生计而拿到市场上变卖换钱。著名的藏书大家郑振铎在《求书目录·序》 中说:“‘八·一三’事变以后,江南藏书家多有烬于兵火者。常熟瞿氏铁琴铜剑楼燹矣,楼中普通书籍均荡然一空,然其历劫仅存之善本,固巍然犹存于上海。苏州滂喜斋的善本,也迁藏于沪,得不散失,然其普通书也常被劫盗。南浔刘氏嘉业堂、张氏适园之所藏,均未及迁出,岌岌可危。常熟赵氏旧山楼及翁氏、丁氏之所藏,时有在古书摊肆上发现,其价奇廉,其书时有绝佳者。”自北宋至清代后期,常熟私家藏书兴旺,但遭毁弃程度令人扼腕。沈煦孙所藏书籍被日军作为烤火燃料,损失惨重。其弟孙彦民藏书二万余卷,皆为多年收罗的常熟旧山楼、静补斋和天放楼等散出之书,沦陷以后藏书损失十分之三四。此外,黄承喧、宗源翰、赵宗建、庞鸿文等私家藏书在常熟沦陷于侵华日军之手以后,均告散尽。据史料载,中国历史上毁书事件有多次,而最严重的毁书事件,则大多发生在日本侵华战争时期。日本在对中国发动军事侵略的同时,还大肆进行文化的侵略和破坏,总结和记取这段历史,有着重要的意义。现将日本侵华时期苏州私家藏书之大劫难择要介绍如下,使更多人知道这场侵略战争给苏州私家藏书所带来的劫难。

铁琴铜剑楼:晚清中国四大藏书楼之一

历史上的常熟是名副其实的藏书之乡,关注和留意这些藏书家和藏书楼,你会领悟到常熟这座古城的精彩。常熟古里镇有一条小河,百年前,瞿家世代就是沿着这条河,用船载回各类珍贵古籍。晚清同治、光绪两朝帝师翁同龢也是沿着这条小河到瞿宅观书,赞叹之余发出“假我二十年目力,当老于君家书库”的感慨,并在楼中亲撰楹联: “入我室皆端人正士,升此堂多古画奇书。”字写得平正葳蕤、张弛有度,堪称 “书楼一绝”。

铁琴铜剑楼第五代楼主瞿凤起说: “铁琴铜剑楼藏书,肇始于高祖荫棠先生,及余五世,已越一百五六十年,私家收藏,经历之长,仅次于四明范氏天一阁,并得有妥善归宿,可告无罪于先德矣。”瞿绍基 (1772—1836)为铁琴铜剑楼藏书的创始人,藏书质量和数量,当时在苏州乃至全国可称首屈一指了。瞿镛秉承父业,居家勤读,潜心收藏,所藏宋、元、明的珍本和善本有十多万册。其淡泊名利,耕读传家的遗训为瞿氏成为藏书世家奠定了基础。瞿秉渊、瞿秉清深受祖、父的影响,将古籍视为生命,成为铁琴铜剑楼第三代主人。当时社会动荡,太平军与清军征战频频,他们历尽艰辛将藏书迁徙数处,在4年多的时间里,铁琴铜剑楼之书始无恙。瞿启甲,为瞿氏第四代传人,铁琴铜剑楼 “镇楼之宝”——宋刻 《广成先生玉函经》,是稀世罕见的医学古籍,在遗失300年后,经他不懈的努力,终于重回故主。

走进藏书楼,跨入清静的院落,会有一种恍若隔世的感觉,门外的喧嚣仿佛不存在了,百年前的书香气息扑面而来,它们被道德文章熏陶,被名人气质浸透。乌紫色的木门敞开着,天井里植有几棵天竹,看起来有相当长的年份了,前楼外面有一棵高大的白玉兰树,从树的姿态也可以想象出它的历史。书楼原有四进,其中第一、二两进毁于日军飞机轰炸,第三、四进也就是如今铁琴铜剑楼所在。坐北朝南三楹回式楼房,中间有小天井相隔,每进二层,楼下后间为家祠,前间右方有梯登楼。铁琴铜剑的匾额,为清代著名藏书家孙星衍所书。

1937年11月13日,铁琴铜剑楼的前两进房屋被炸毁, 瞿启甲 (1873—1939)心急如焚,一夜之间须发全白。本来日本人就一直对瞿氏古籍怀有捆载之心,而今这批家藏犹如虎口边的肉食,危在旦夕。作为铁琴铜剑楼的传人,瞿启甲决心拼死也要把家藏祖传之宝保护好,这也是抗日救亡的神圣职责。在上海收藏界友人及爱国志士的帮助下,瞿启甲秘密地将藏书转移至租界内的隐蔽之地,才确保了这批国宝级古籍的安然无恙。随后,瞿启甲不顾自己年迈体弱,积极投身于抗日救亡活动,并自书 《正气歌》于客堂中。武汉失守后,他痛哭流涕,终于忧愤成疾,于1939年12月在 “孤岛”内怀着国仇家恨逝世。 临终前遗训:“书若分散,不能守,则归公。”

瞿济苍、瞿旭初、瞿凤起为铁琴铜剑楼第五代主人。1950年1月7日,瞿氏兄弟将其家藏宋、元、明善本书籍52种1776册,捐赠给北京图书馆;2月,瞿旭初将铁琴铜剑楼保存在上海的2243册藏书捐献给上海市文物管理委员会;3月 7日,又向北京图书馆捐赠宋、元、明善本书籍20种,被称为“国之重宝”。时任国家文化部副部长郑振铎,曾代表中央人民政府致信瞿氏三兄弟,信中说: “铁琴铜剑楼藏书,保存五世,历年逾百,实为海内私家藏书最完善的宝库。先生们化私为公,将尊藏宋元明刊本及钞校本……捐献中央人民政府,受领之余,感佩莫名。此项爱护文物、信任政府之热忱,当为世界所共见而共仰。”

过云楼:万卷藏书皆善本

过云楼是收藏家顾文彬 (1811—1889)祖孙四代珍藏书画、古籍之所,藏品既精且多,有 “江南第一家”之美誉。楼前庭院除叠筑假山、花坛外,还种植名贵花木,保持了硬山重檐、门窗古雅、雕刻精细的建筑风貌。“庚申之乱,铁瓶巷房屋无恙,尚书里只隔一街,房屋尽毁,余在任时,开拓住宅东首两落,其一改造‘过云楼’上下两层。”这是过云楼主人顾文彬留给后人有关过云楼的文字。

关于过云楼的书画收藏,世有 “江南收藏甲天下,过云楼收藏甲江南”之称,在收藏圈无人不知,而其家藏善本古籍却鲜有人晓,能够一睹过云楼藏书者,更是廖若晨星。顾氏家族示有家训:过云楼藏画可任人观阅,而收藏的古籍不可轻易示人。故顾氏藏书终年置于秘室,隐而不宣,为何这样,今人无从知晓。但也就是这样的一条家规,使顾氏藏书大部分得以流传至今,从这一点来说,顾氏的藏书是幸运的。著名历史学家谢国桢先生在《苏州元和顾鹤逸藏书小记》一文中写道: “鹤亭先生的文章,仅提到顾鹤逸长于书画,而没有提到顾氏的藏书,则其对于所藏的书籍善自韬晦,珍密可知。”最有趣的是,民国期间,顾鹤逸 (顾文彬之孙)的好友傅增湘先生曾要求观阅过云楼藏书,顾鹤逸碍于情面勉强答应,但提出了苛刻的条件,即只能翻阅不能带纸砚抄写。于是傅增湘白天进楼,晚上回忆,把这些书目记录了下来,撰稿成 《顾鹤逸藏书目》,发表在 《国立北平大学图书馆馆刊》的第5卷第6号 (1931年 12月)上。直到那时,过云楼藏书胜景终于大白于天下。书目共收书539部,分为宋元旧椠 51部、旧精抄本164部、明刻本 149部、国朝精印本175部四大类。

铁琴铜剑楼

过云楼

考察顾氏藏书,应追溯到顾文彬。顾文彬在 《过云楼书画记》中就记录有明祝枝山的 《正德兴宁县志》稿本以及 “东林五君子”的诗札手迹等,他希望这些家藏旧抄能 “益吾世世子孙之学”并 “后世志经籍者采择焉”。顾文彬为古籍收藏更是一掷千金,购 《褚摹兰亭序》及 《唐人写经》时,其三子顾承以白银六百两两卷并获, 顾文彬信中称:“汝料及我遇此尤物,即千金拼得出,真知我心之言也。”购王羲之墨宝 《右军千文》时,对方出口索价千两白银,顾承一口应允,顾文彬非但没有恼怒儿子不还价,还赞许儿子 “深合我意”,并嘱咐儿子万一对方不让分文就依了他。购买颜真卿、怀素的至宝时,顾文彬同样授意儿子 “即使费数千元,断不吝惜。”而每每购得新藏,顾文彬都不忘嘱咐儿子秘不示人。

过云楼藏书的传承曾数历惊险。先是清末民初时,日本专门研究中国古籍版本的岛田翰就曾虎视眈眈地把目光盯住过云楼,他想依靠日本财团的雄厚财力收买过云楼藏本,但却被顾鹤逸严词拒绝。1937年,日军轰炸苏州城,顾文彬的曾孙顾公雄居住在朱家园。8月 16日,日本飞机的第一颗炸弹恰落在顾家窗下,所幸窗台两侧书画箱未伤毫发,连接大厅的书房全毁了。秘藏书画的住所遭炸后,顾公雄一家避居蠡墅镇亲戚处,但蠡墅镇离苏州还是太近,常有日本飞机盘旋。中秋后顾家雇了船,带着书画迁往光福,在光福住了几个月,顾公雄始终担心身边这批书画的安危。1938年初,刚过春节,在家人的帮助下又前往上海,将这些珍贵字画的一部分寄放在爱文义路,这是瞿启甲父子在沪上寓所。为保全过云楼的收藏,顾公雄在上海度过了漫长的7年,这种如履薄冰的生活,并没有泯灭他的信念,一直坚守过云楼定下的祖训。

抗战胜利后,过云楼藏品重返苏州。1951年和1959年,过云楼顾氏后人,先后两次将所藏的300多件书画精品捐赠给了上海博物馆。然而,过云楼几代人密藏、从不轻易示人的善本古籍,在此后的几十年间,有大约四分之三转归南京图书馆收藏,尚有剩余的170多种图书留存民间,逐渐被世人所遗忘。2012年春,在北京“过云楼藏古籍善本”专场拍卖会上,余下的三分之一古籍现身,特别是传世孤本《锦绣万花谷》, 更是堪称“全世界部头最大的宋版书”,最终以2.16亿元被竞购。

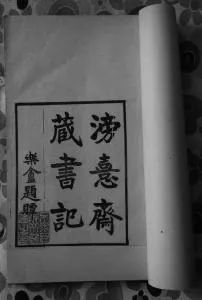

滂喜斋:金石录十卷人家

苏州南石子街潘宅故居院门是一条长长的 “备弄”,走到院子尽头,就看到一个颇大的院落, “滂喜斋”和“攀古楼”两楼遥相呼应,成为潘祖荫 (1830—1890)收藏的一大奇观。在这里,潘祖荫刻书近百,所藏图书闻名南北。滂喜斋藏书是潘祖荫毕生从事古籍善本搜集、整理、保存工作的具体呈现。往昔潘氏所聚之图书善本至今仍珍藏于海内外知名图书馆,或翻刻刊印成通行本以存世,足见潘氏于文献保存之功及其在藏书史上举足轻重之地位。潘氏藏书可观之处并非以数量取胜,而是所藏善本之精妙与珍贵颇为后世罕见。今仅粗估 《滂喜斋藏书记》所著录宋元旧帙便已近百,荟萃大量清代宫廷内府与江南藏书家之精华,如:毛晋 “汲古阁”、怡亲王“安乐堂”、 庐文弨 “抱经堂”、 季振宜 “辛夷馆”、 黄丕烈 “士礼居”、汪士钟 “艺芸书舍”、韩泰华 “玉雨堂”等多家散出之书,潘氏多有搜藏,且多为奇珍秘本,其中不乏如:宋浙刻本 《杜工部集》 《诸儒鸣道集》 《东观余论》,宋建刻本 《周髀算经》,宋江西刻本 《王荆公唐百家诗选》 《仕郎葛公归愚集》,宋安徽刻本 《金石录》,宋刻本 《孔丛子》等海内外孤本与存世最古本。

1937年,日军飞机不时抵临苏州轰炸,潘氏后人潘达于随家人避难于光福。快到中秋节时,找机会回城里过中秋。不料农历八月十六、十七这两天,日本飞机又飞到苏州上空大轰炸。情急之中的潘达于挖地窖把大盂鼎、大克鼎埋藏好,书画和古籍则秘藏于老宅 “三间头”。三间头指的是潘宅夹弄里的三间隔房,很不容易发现。当时的藏书有十几个大橱,不易搬动,潘达于请来姐夫潘博山,把书画按宋、元、明、清各朝代分类,放到书箱里,装了30多箱,小门关严,外面用旧家具堆没,这样一来,不知底细的人就是走过,也看不出里面还有隔房。日本人攻陷苏州后,甚至连日军司令松井也曾亲自查问过潘家的收藏,除一般藏书大量损毁外,精品古籍没有落入日军之手,潘家后人护书功不可没。

《滂喜斋藏书记》

1951年7月,潘氏滂喜斋藏书中的精华部分从长乐路的合众图书馆转移到南京西路原跑马总会的钟楼下,成了上海图书馆首批国宝级的藏品,其数量之多、质量之精,让世人瞩目,其中传世孤本宋版书 《金石录》,是中国最早的金石目录和研究专著之一,具有极高的文物和史料价值。

艺海楼:藏书之富 甲于东南

顾沅的艺海楼在苏州凤凰街口,现有 “顾沅辟疆小筑遗址” 铭牌, 铭文曰:“清道光十二年 (1832年)顾沅建有思无雅斋,苏文忠公祠,金粟草堂、春晖亭诸胜,尤以艺海楼藏书十万卷。惜庚申兵火后荒芜,苏文忠公祠划入定慧寺。1956年后仅存银杏二棵。” 《吴县志》称顾沅 (1799—1851)所藏“图书之富,甲于东南”。清末藏书家杨钟羲则称: “顾湘舟艺海楼藏书不及四库六百余种,而四库未收者二千余种,亦吴下嗜古之巨掌也。”

同中国历史上众多藏书家藏书聚散无常的命运一样,顾沅的藏书在他身后亦不能幸免。咸丰庚申之役,顾沅已谢世,其嗣孙顾康如尚年幼,在出逃途中,一部由顾沅编纂的手稿 《吴郡文编》于乱中流失。 《吴郡文编》总约 400万字,计 246卷,收录了散见于历代志乘、碑刻及书册中的吴地重要文献,卷帙浩繁,内容丰富,是一部价值连城的苏州史料汇编。该书不知去向,家人为之念念不忘。然而事有凑巧,在相隔50多年后,即民国七年(1918年),有人在上海见到此书,喜告顾沅之曾孙顾浩成,遂以五百金购归,藏于顾家世居辟疆园艺海小筑。顾浩成逝世后,其子顾翼东(1903—1996)秉承父志,悉心护持高祖遗著。1932年“一·二八”淞沪抗战打响,苏州危急,顾翼东把 《吴郡文编》视作国宝,决不能让日本人掠去,怎么办?当时既怕兵燹,又怕火灾,于是想了一个办法,叫人做了8个铁匣,把 《吴郡文编》放置在匣中便可以防万一,并亲自将这8个铁匣护送到无锡荡口镇藏起来。1938年,日军在苏州不断轰炸,顾翼东不顾个人安危,又亲赴荡口镇经由水道将 《吴郡文编》押运回上海,藏于表弟顾廷龙为馆长的合众图书馆 (上海图书馆前身),后又曾三易其地。他对子女说, 《吴郡文编》虽然是顾家珍宝,但更是一件国之瑰宝,不宜一家私藏, 他在等待机会。1958年,当时在苏州博物馆工作的范烟桥先生,正四处打听 《吴郡文编》的下落,顾翼东得知后于1960年慨然将书移送苏州博物馆保存。文革后顾翼东还专程来苏探寻 《吴郡文编》的保存情况,得知完好无恙,十分欣慰。2009年, 《吴郡文编》稿本入选 《全国珍贵古籍名录》,编号06479。

吴梅先生

吴梅奢摩他室:中国藏曲第一人

2001年昆曲被联合国教科文组织列为 “人类口头与非物质文化遗产代表作”,吴梅 (1884—1939)先生则作为中国戏曲文化史上一个时代的辉煌而为人们所缅怀。吴梅故居在苏州蒲林巷35-1号,至今仍散发着动人的诗风曲韵,那里有砖雕门楼的题字,有苏式雕花古窗,墙上原先还写有诗句。历史在这里留下的岁月痕迹,仿佛在告诉人们一代曲学大师的前尘往事。

吴梅不仅是享誉中外的曲学大师,而且也是中国首屈一指的戏曲文献收藏家。国学大师钱基博在 《现代中国文学史》中说: “吴梅藏曲之富,一时无两;盖南北遨游,手自搜罗垂二十年,益以朋好所贻,弟子所录,架积日多,盖六百种。”吴梅藏书主要是有关戏剧、曲谱等方面的图书,计有4万多册。他从十几岁开始就注意搜求戏曲典籍,能购买的购买,能借抄的借抄,积三十年之艰辛,收藏曲籍600所种,其中不乏精本、善本、孤本。他还利用自己的珍藏,精心校勘,书楼名为 “奢摩他室”,家藏明嘉靖善本多种,藏书楼曰 “百嘉室”,意在收罗到100部明嘉靖刊本。郑振铎曾到该藏书楼,看到吴梅亲手编纂的 《百嘉室藏书目》。抗日战争爆发后,吴梅辗转于湖南、云南数省,藏书多有损失。

1926年前后,吴梅从自己收藏的杂剧、传奇、散曲中选出 264种,结集名曰《奢摩他室曲丛》,入选作品皆详加校勘,并附有题跋。上海 “一·二八”战事发生时,商务印书馆藏书楼被日本飞机炸毁,该书第三、四两集的底板被焚,底稿也烧坏了二十七八种,出版工作便被迫终止了。吴梅先生听到这个噩耗后, 不禁黯然失色, 并仰天长叹道: “敌欲奴我民族,乃先灭我文化。“八国联军”焚北京之圆明园如此,今日寇轰炸我上海涵芬楼亦如此。有志复兴我国民族者, 终必复兴我文化,此责艰巨, 吾肩负之,不容辞也!”事实证明了吴梅的感叹,这是日本侵略者对中国文化的毁灭。新中国成立以后,吴梅剩余藏书乃由郑振铎从中介绍,由其子吴良士捐存北京图书馆。

修闻福斋:手抱楹书不上船

民国时,苏州葑门内大太平巷修闻福斋中住着一位三十来岁的名儒,他就是清末随父侨居苏州的刘之泗(1900—1937)。周退密 《上海近代藏书记事诗》刘之泗条曰: “过眼云烟古已然,刘家遗少辫垂肩。可怜寇逼巢倾际,手抱楹书不上船。”刘之泗是民国收藏家中很特别的一个人物,他出身显赫的安徽贵池刘氏家族,爷爷刘瑞芬早年追随李鸿章,负责淮军的军械制造,并由此起家,累官至广东巡抚;父亲刘世珩由举人官道员,尤以收藏闻名,其所藏大小忽雷 (中国古代西北少数民族弹拨弦鸣乐器,因其发音忽忽若雷而得名,又称龙首琵琶或二弦琵琶)以及宋刊《玉海》为藏界艳羡。刘之泗为世珩独子,在这样的家庭中长大,耳濡目染无非金石书画,文物鉴赏的眼力颇佳。

1937年11月19日,日军攻陷苏州。刘之泗家里有八九个孩子,均未成年,是少数没有出城逃难的人家之一。日军入城后,四处搜索,奸淫掳掠无恶不作,刘之泗一家躲在深宅大院内,大门紧闭,一般情况下,外人很难知道屋里还有人。日军用狼狗挨家挨户嗅探,狼犬嗅到刘家,止步狂吠。日军破门而入,在各间屋内搜出孩子多人,搜索到楼上,在隔板中搜出使女小白。原来,刘之泗与小白分别藏在东西两头的木板隔层暗室中。日军垂涎小白美貌,便拉小白入房,刘之泗闻小白呼喊声不顾一切冲了出来,大声斥责,死死拉住小白不放。日军恼怒,放下小白,将手无缚鸡之力的刘之泗双手举起,头朝下,往楼下摔去,一命呜呼。其所有收藏被日军捆载而去,不知流落何处。

上世纪50年代初,在苏州人民路穿心街口附近,有一家制卖钓鱼竿的小店。有一次,鱼竿店老板和苏州文育山房 (私营书店)的老板江澄波说,朋友有一部大书在我店里寄卖,你是内行,进来看看。虽然从小见惯各类古籍善本无数,但江澄波看过之后仍然大为吃惊,一部宋版书竟然在路边小店里出现,实在不可思议。这部寄卖在小店里的就是宋版书《东莱吕太史文集》,书上藏书印记累累,流传有序,书后还有 “潜叟”及 “刘之泗”二人的题跋,非常难得,应是刘之泗家散出之物,于是立刻议价购回。当时苏州市文管会刚刚建立,正在征集藏品,江澄波便将该书以平价提供给文管会,使之永归国有,成为苏州博物馆的“镇馆之宝”。 《东莱吕太史文集》一书入选 《全国珍贵古籍名录》,编号01140。