铁笔纵横意恣肆 性灵抒情自真

2015-07-02陈宇

陈宇

魏哲 笔名老铁,别署铁马研斋,荷砚斋。祖籍辽宁盖县。1950年生于哈尔滨市。现为中国书法家协会理事、草书专业委员会委员,中国书协书法培训中心教授,北京语言大学客座教授,国家一级美术师。曾多次担任中国书协主办的国家级展览评委。书法作品入选大型国家级展览数十次,获第六届全国书法篆刻展全国奖、首届全国扇面书法展一等奖。1996年被辽宁省委、省政府命名为优秀专家。1999年被辽宁省委宣传部授予“德艺双馨”文艺家称号。1999年被《青少年书法报》评为最佳中青年书法家。2000年被中国书协评为“德艺双馨”书法家。2000年应邀参加广东美术馆守望与前瞻十二人书法展。2005年应邀参加中国美术馆首届当代名家书法56人提名展。2009年被中国文学艺术界联合会授予“送欢乐、下基层”活动先进个人。2012年应邀参加翰墨传承中国美术馆当代书法邀请晨。书法作品被故官博物院、中国美术馆、人民大会堂、中南海、中国人民革命军事博物馆、中国文字博物馆、广东美术馆、宁波美术馆等多家美术馆、省级博物馆收藏。出版有《五体书法临摹示范·草书张瑞图》《当代书法名家魏哲》《魏哲速写集》《中国当代艺术名家作品集·魏哲卷》。

在20世纪80年代初期,东北地区的美术出版社出版过一本叫《书萃》的书法作品集,集中了当时辽宁有代表性的中青年书家的作品,这本集子给我留下了很深的印象,魏哲先生也是其中的作者。

对于魏哲先生的书法,留在印象中的有两种风格样式,一婉约,一刚健。他的这两种风格是有明显的时间跨度的,如果说前一种书风的形成,是守成的话,那么后一种书风则是开拓,是对自我的一种探索,是对自我表达语言和表现体系的追求。

在20世纪80年代中期的中国书坛,辽宁是作为一种崛起的形象留在当时书法史上的。从传承上讲,江、浙、沪、京是书法传统大户,这是有近现代的传承与发展的,以林散之、高二适、沙孟海、沈尹默为代表的当代书法大家更是一种传统的标识。以《书谱》、二王小草和章草为代表的书法作为辽宁小草书的典型风格在20世纪八九十年代的书坛形成了一种典范,也产生了一股强劲的冲击波,成为了一种现象,流风所被,一时众相仿效,蔚为大观。以至于到现在只要提到辽宁书风,人们或多或少还会有小行草这种印象。这种状况的形成:一方面是在中国书协举办的各类展览中辽宁作者的整体表现,辽宁书法参展获奖作品的面目形成了一种相对趋同的整体印象;另一方面也是辽宁书家在极力打造的一种书法品牌,这我指的是他们有一个从“九畹”到“北园”的书风锤炼过程,这是一种整体的书风营建过程,这种过程大概形成了3个波段的艺术家群体,形成高潮则是1989年在中国美术馆搞的“北园20人书法展”和中国革命历史博物馆的29人展,这两个展览是一种宣言,确立了书法创作的“辽宁小行草模式”。当然也是集团式、整体性地展现了辽宁的创作实力,展现出了辽宁书法创作梯队的状况、构成与持续发展模式。这两个展览在当时非常有名,而且对整个辽宁的书法发展有着非常重要的意义与影响。那几个展览的作者已经记不全了,但代表性的作者如聂成文、魏哲、伦杰贤胡崇炜等给我留下了非常深刻的印象,或许这也表现出了辽宁书法的一种整体性发展模式。魏哲先生的小草书创作是有代表性的,尤其在那个时代作为辽宁书风的重点作者,具有一定的典型意义,也是辽宁小行草的代表书家。他在整个辽宁的书法群体中,起了一种承前与启后的作用,对于辽宁书法的发展作出了重要的贡献。但是,他的意义我觉得更大的是从“辽宁模式”变成自我风格模式,这是一种大的蜕变过程,在一个已经被认同的风格而探索跳转形成自我的另一种面目,而且是风格跨度很大的变化,这对于当代的书法创作有着非常重要的意义。为什么这么说,因为当代的行草书创作雷同太多,似乎都强调个性张扬,但放在一起既没有了个性,也没有了自我,或许这才是魏哲先生的真正意义所在。

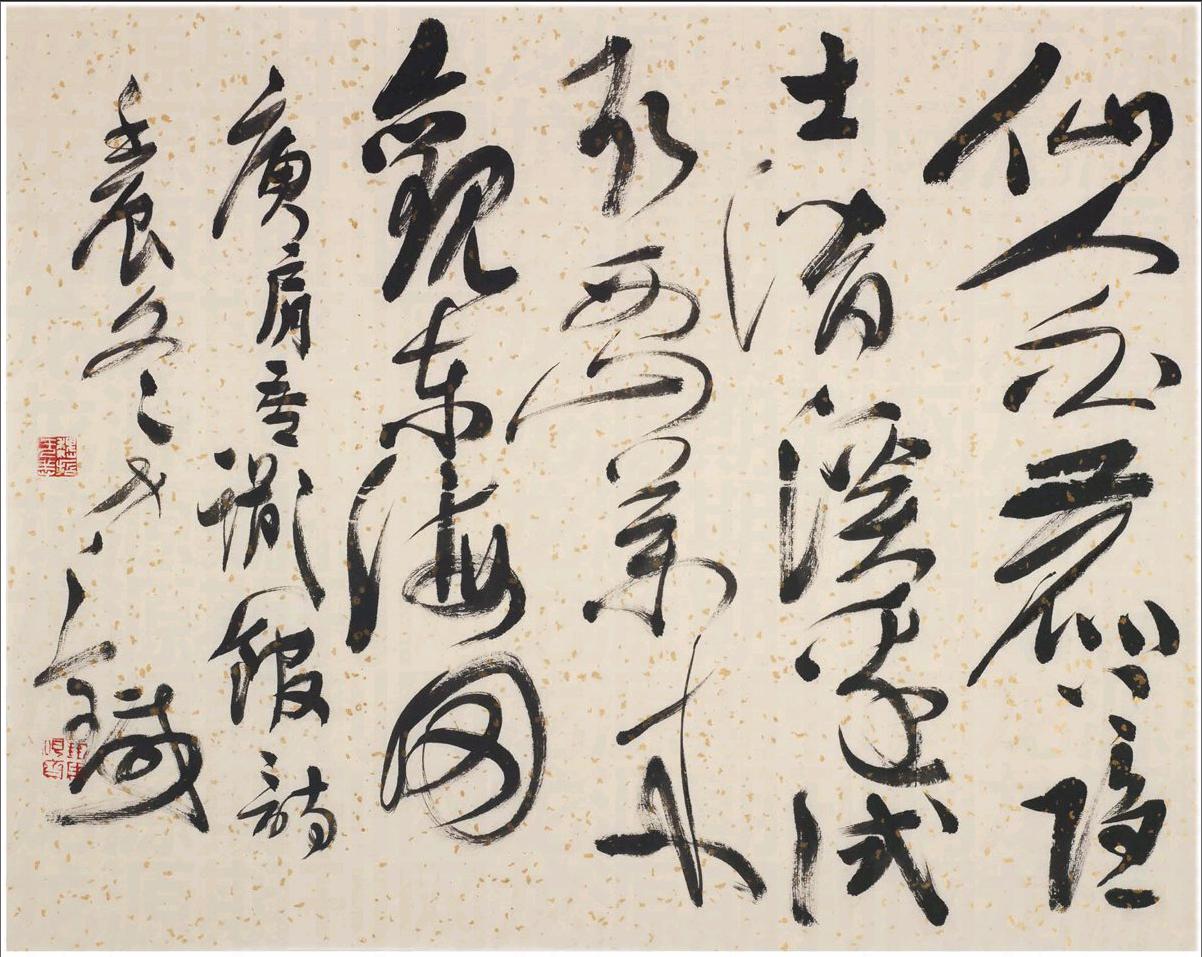

对于魏哲先生的书风变化,似乎是一种突然出现的感觉。也就是他的那种已经深入人心的小行草风格的行草,在上世纪90年代中期忽然就变成了一种明清味的、视觉冲击非常强烈的大行草形式,这种突变曾让我感觉到又出现了一个魏哲,因为在当下书坛同名同姓者实在太多。2000年前后,我对晚明书风有过一个相对长时间的关注与研究,尤其是对徐渭、张瑞图、黄道周、倪元璐、王铎、傅山等晚明个性化风格的代表作者,可以说是情有独钟。所以魏哲先生的新风格一出现,便让我非常激动,在他的跌宕起伏、大开大合的大草书中,我首先感受到的是张瑞图范式。晚明的作者群体风格最为特出,最让人过目不忘的就是张瑞图,他力图改革用笔法则,从笔法上抛弃历来被遵为戒律的藏头护尾的藏锋说,一反文人书法的匀称流美,以笔锋的大胆坦露与表现意识为后人一开眼界。尖刻的锋颖,锐利的折角,笔势跳荡多姿,结体紧缩压迫,书风尖峭犷悍,气势逼人,这是一种不求倾斜但十分紧张压抑的书风特质,形成了张瑞图的恣肆张扬的书风面貌,打破了中国古典传统书法的中和美的艺术与要求,而他的这种张扬是一种人性的宣泄,也是一种情感的喷发。我一直认为,草书创作的深度实来源于作者情感喷发的程度,但情感喷发的程度是由作者的积累决定的,这种积累有学术的,也有技术的,更是一种人生的积累。魏哲的人生经历与技法积累是让他找到这样一种情感表达或是宣泄方式的可能,张瑞图的某种形式正是能恰当地表现他的状态,宣泄他的情感。这种探索与选择和他的人生历程有着非常重要的关系,所以苏轼说“论书要兼论平生”,因为当代你在寻找他的创作本源的时候,书法的创作本源往往是要解决人生或是性格的问题,魏哲的曲折人生不类张瑞图,但张瑞图的这种表现形式与手法与他是合拍的,是适合的,是一种适性表现。但问题的关键是张瑞图收紧的结体,与字势的左高右低,再加上尖锐的用笔,形成的紧张压抑态势,加上方性线质与方折笔法,造成的是一种强烈的视觉冲击,也往往会让人感觉到一种压迫感,如果处理不当,便会出现了无意趣、尖锐外露的表达,会形成野狂习气而影响整体表现,或许这是张瑞图范式的一个陷阱。其实,魏哲在取法张瑞图时,张瑞图只是他找到的一个适合他展现的点,如果你去认真分析他的书画作品,尤其是绘画作品中的长篇题款,你会发现,他所借助张瑞图的既不是完整的字式,也不是完全的笔法,在此两者他都只借用了一部分。他所追求的是张瑞图式的表现手法,而不是张瑞图的整体表现体系。他追求一种宏大、浑厚与纵横的风格因素,这正是魏哲草书的魅力所在。虽然他的用笔中也不乏大量使用侧锋与飞白,但在用笔上他强化的还是力度与速度并举中的力量感与厚重感,尤其是方性线质在他的书写中时有运用,但不是主体,他强调的是中侧互用,方圆并举,强调线条的圆浑与质量,而且在用笔过程中他强化笔的与使转。因为在明清调之前,他有着非常过硬的二王与《书谱》的锤炼,这种训练带来的是技术表现的操控能力,对于笔的驾驭能力,但问题是缺少表现力,正是这种表现与技术的结合,才造就了明清调中大开大合,但张驰有度、收放自如的表现能力,或许这也是魏哲草书的过人之所在。

在对魏哲的书法创作的解读过程中,我觉得他的优势在于观念。因为从晋唐而明清在许多人看来是一种退化,但问题的关键是为什么必须要写到晋唐呢?写不到魏晋怎么办?其实写到明清已经不得了了。徐渭、张瑞图、黄道周、倪元璐、王铎、傅山、八大,哪一个弱,真能达到这样的程度,还了得吗?这是一个认识问题。一千人读书法史有一干部书法史,关键是观念与审美理想,以及这些理念如何与技术相结合,因为光有理念是不行的,书法必须将其写出来才行的。我一直在读他的题画款字,他在学习中的取法是很广的,徐渭、傅山、张瑞图、王铎,他都有着研究与学习,他对于齐白石的行草书也有着研习,这些关注与学习在魏哲先生的笔下时有展现,但是又非常统一与和谐,这表现出他过人的师古能力与融合能力,这是一种才情的表现。如果说,大条幅的作品,更好地表现出来的是他的技术把持能力,是对技法的一种表现,是一种在情感驱动下的技术展现与表达,那么,那些题款行草书更多地表现出来的是一种率意本真、无意于佳乃佳的状态,也更见心态与才情,至少我是这样看的。

在他的书法创作中,有一个基点是非常重要的,那就追求书写的抒情性。苏东坡提出的“无意于佳乃佳”,其实不是对于技法的忽略,而更重要的是如何表现性情的问题。中国艺术是一种表现性艺术,而不是一种再现性艺术,表现性艺术的核心就是如何来表情达意。从这个意义上说,手段很重要,但对于中国艺术而言,实际是结果更为重要。在当下的书坛,人们在对待二王的时候,已将其变成了一种范式,这种范式最要命的地方就在于只看到了技术的表现,而忽视了技术之后的东西。书法需要技术,但书法更为重要的是一种技术之后的东西,那就是作为人的主体精神弘扬。抒情就是最好地对主体精神的一种弘扬,这是魏哲先生的书法给我的一种最为深刻的感受。他从晋唐而求明清,其实就是追求自我主体精神弘扬的一种转变,是抒情的需要。抒情性是一切艺术区别于技术的关键所在,但至于说抒情所能达到的程度,这是一个艺术家一生的追求,也是一生的思考,魏哲先生的创作是对于这种理解最好的诠释。在魏哲的整体书法创作中,我觉得他追求一种风樯阵马、沉着痛快的审美理想,他的书法强调表现,强调一种节奏与韵律,强调书写的纵横与恣肆,也强调起伏与开合,或许这种特点是宋代尚意书风的一种延续。他这些年的书法创作,受到徐渭的影响很大,他的书法中的结字是从徐渭处得来,打破了张瑞图的压抑感觉,但他比徐渭的字式又相对地收一些,表现也相对含蓄一些。他在书写中所展现的淋漓畅达,让人体会到他书写时的那种快意与激扬,这或许也是大行草的一种诠释。

魏哲先生擅画。速写本长年带在身边,有了题材、有了感觉便掏出来画两笔,是对人生世事的一种记录,也是一种体会,所以人物、山水、花鸟在他的速写笔下都有一种畅意的表达。魏哲先生的画与他的书法如出一辄,从他的画中能体会到他对于书法的理解,也能感受到书画在他笔下的一致性,这不仅是他的画体现出一种书写性,而更为重要的是技法与理念都是一贯的,这在当下的书画界是非常少见的。在许多由书法而进入绘画的艺术家那里,虽然也强调绘画中的书法用笔,但书与画之间的技法是脱节的,并不一致,而从审美上也表现出不一致性。魏哲先生的书与画是统一的,一是从风格上,二是从技法上,这两者使他的绘画在具有书写性的同时,也恰当地表现出一种情绪、情趣与心态。我从他的书法与绘画中读到的是率意与畅达的表现。

近来一直在读曹聚仁先生的《书林又话》。他在《尽与不尽》一文里谈到古今中外谈文,他认为分了“尽意派”和“不尽意派”,而他将尽意与不尽意,最后落实在风格的阳刚与阴柔,挺有些意思。对于文章而言,刘勰和陆机都认为会出现“语言”并不一定能表达“情思”的情况,但在书画中,笔墨却能将形式之外的意韵表现得淋漓畅达。对于魏哲先生的书画,我是将他归入“尽意”之作的,他在畅达淋漓的表现中,展示着他对于美的认同,他对于美的追求,也是他多年艺术与人生探索的一种理解。对于他的书与画,我觉得正是因为50岁左右的突变,找到了一种适合自我的表现手法与风格语言,才造就了他的艺术,而他的这种艺术追求也正是体现了他的人生追求与探索,这是我非常感动的。

魏哲先生刚过耳顺之年,但我觉得他对于艺术的追求与探索只是在过程中,而他对于这种过程是有着自己的想法的,让我们期待魏先生更多、更新、更能表达自我的作品吧。