H区块渗透率级差界限及水平井部署参数研究

2015-07-02薛江龙周志军赵立斌

薛江龙,周志军,赵立斌,张 键

(1.中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院,新疆库尔勒 841000;2.东北石油大学非常规油气成藏国家重点实验室;3.中国石油克拉玛依油田公司勘探开发研究院)

H区块渗透率级差界限及水平井部署参数研究

薛江龙1,周志军2,赵立斌3,张 键1

(1.中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院,新疆库尔勒 841000;2.东北石油大学非常规油气成藏国家重点实验室;3.中国石油克拉玛依油田公司勘探开发研究院)

经过多年滚动勘探开发,H区块目前已经进入高含水期,局部水淹严重,剩余油高度分散,且强底水活跃。利用油藏数值模拟技术,研究了H区块水平井部署渗透率级差、水平井部署参数及开发方式。结果表明,H区块合理渗透率级差上限值为4,分注分采开发效果较好,对于强水淹储层合理井距为240 m,对于弱水淹储层合理井距为180 m,并得到了构造幅度与含油饱和度的关系。

水平井部署;渗透率级差界限;开采方式;储层有效厚度

1 渗透率级差界限研究

储层渗透率差异是造成层间矛盾和影响纵向波及系数的主要地质因素[1-3]。储层渗透差异通常用渗透率级差来表征。要改善油藏整体的开发效果、减少层间干扰,必须降低层间组合的渗透率级差,合理组合开发层系[4-7]。生产实践中可以利用吸水剖面和产液剖面测试结果,研究开发层系内储层渗透率级差对层间油层动用状况的差异,确定一个开发层系内储层组合的渗透率级差上限。本文采用数值模拟法,通过建立典型数值模型确定层系组合的渗透率级差上限;通过建立不同层系细分组合模型,优化层系细分组合的各种参数界限。模型选取了一块矩形区块,该区块共有油层22层,采用30 m×30 m网格步长。

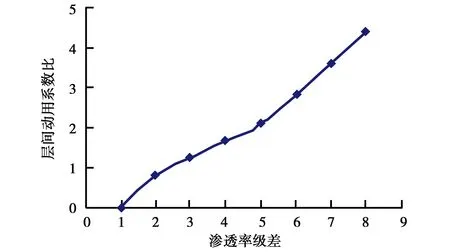

设计了以下七种方案(区块模型最大渗透率级差为5.16,为了更好地表示渗透率级差对区块采收率的影响,以H区块渗透率级差表为基础,通过控制渗透率级差改变渗透率的方式增加设置了方案一渗透率级差10和方案二渗透率级差8进行对比):方案一:渗透率级差小于10的小层组合为一套层系;方案二:渗透率级差小于8的小层组合为一套层系,大于8的小层组合为一套层系;方案三:渗透率级差小于5的小层组合为一套层系;方案四:渗透率级差小于4组合为一套层系,渗透率级差大于4组合为一套层系;方案五:渗透率级差小于3组合为一套层系,渗透率级差大于4组合为一套层系,渗透率级差大于5组合为一套层系;方案六:渗透率级差2组合为一套层系;方案七:渗透率级差1组合为一套层系(见表1)。 计算结果表明(图1、图2):层系采收率随渗透率级差增大而减小,级差越大,油层动用非均质性越强,当渗透率级差大于4时,层间动用非均质系数出现转折,斜率增大,渗透率小的油层动用程度明显变差。因此将层系渗透率级差界限定于4左右。

图1 层系采收率与渗透率级差关系

2 水平井部署参数优化

2.1 储层有效厚度敏感性分析

在原有模型的基础上,利用五点法井网部署水平井,进行水平井开发储层有效厚度敏感性分析。对比不同厚度(2、3、4、5 m)方案下,井网开发20年的累产油和含水变化曲线,当模型的含水率大于98%时,模型自动终止。结果表明,有效厚度越大,模型见水时间越晚,累产油越高。

表1 H区块模型渗透率级差界限分布

图2 层系透率级差与层间动用系数比关系

2.2 构造幅度与含油饱和度敏感性分析

利用正交实验法研究水平井部署的地质参数(构造幅度、有效厚度、储层渗透率和含油饱和度)等参数的最佳匹配关系,利用油藏数值模拟对不同方案进行合理预测,得到不同构造幅度下对应的含油饱和度下限,见表2。

表2 H区块构造幅度与饱和度下限预测

2.3 井距优化

(1)在原有模型的基础上,选择水淹强的单砂体、构造幅度15 m、有效厚度5 m的部位部署水平井,水平井井网采用五点法井网,对比井距分别为210 m和240 m两种不同方案的开发效果。模型网格步长为30 m,模拟运算时间为20年,各个方案分别计算到含水为98%的时刻。通过模拟计算得到两种不同方案开发20年的累产油和含水变化曲线(图3)可以看出:井距越大,含水率突破时间越晚,累产油越高。因此对强水淹地方推荐240 m井距。

图3 不同井距方案累产油、含水率对比

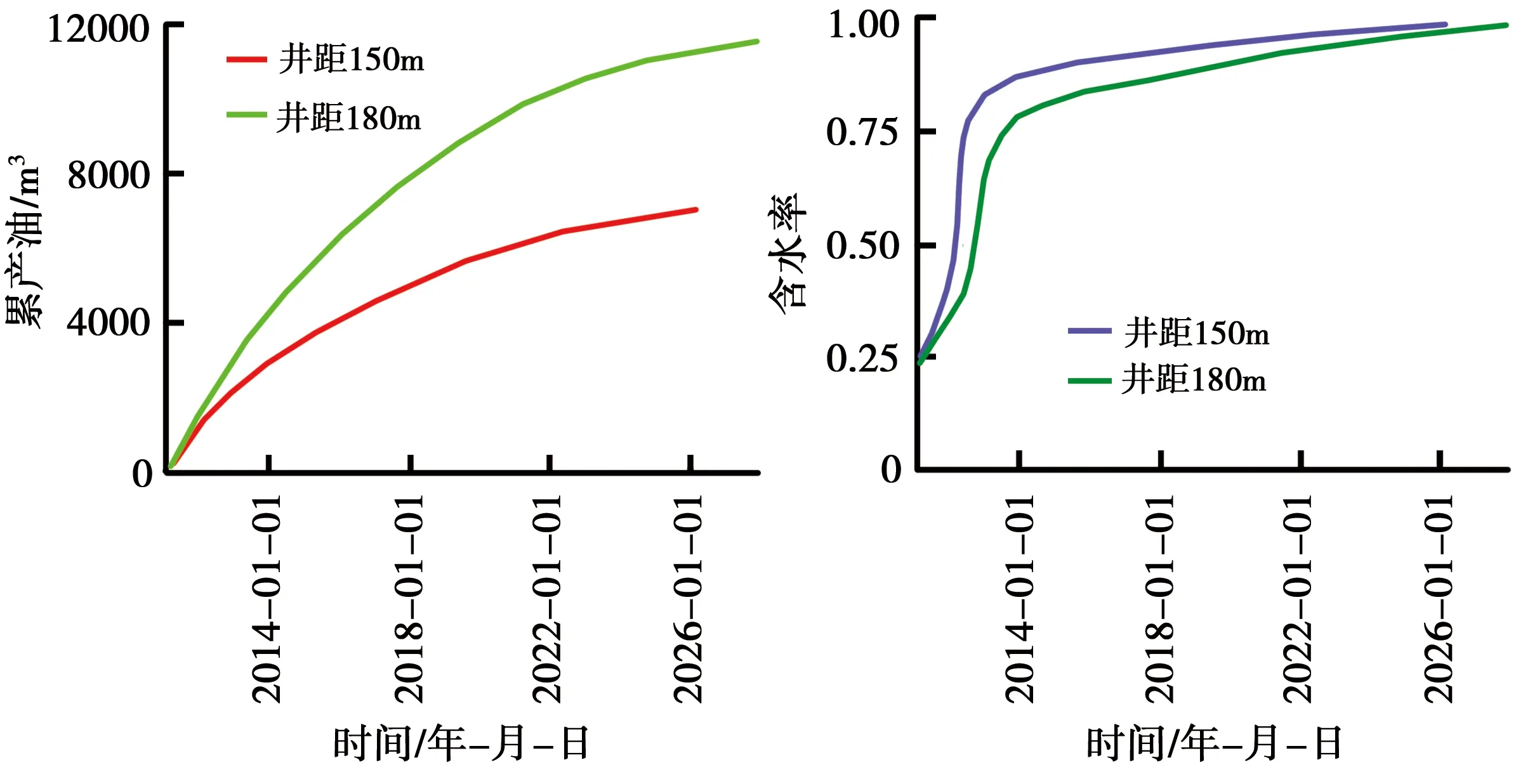

(2)在原有模型的基础上,选择水淹弱的单砂体、构造幅度15 m、有效厚度5 m的部位部署水平井,水平井井网采用五点法井网,对比井距分别为150 m和180 m两种不同方案的开发效果。

模型网格步长为30 m,模拟运算时间为20年,各个方案分别计算到含水为98%的时刻。通过模拟计算得到两种不同方案开发20年的累产油和含水变化曲线(图4),可以看出:井距越大,含水率突破时间越晚,累产油越高。因此对弱水淹地方推荐180 m井距。

图4 不同井距方案累产油、含水率对比

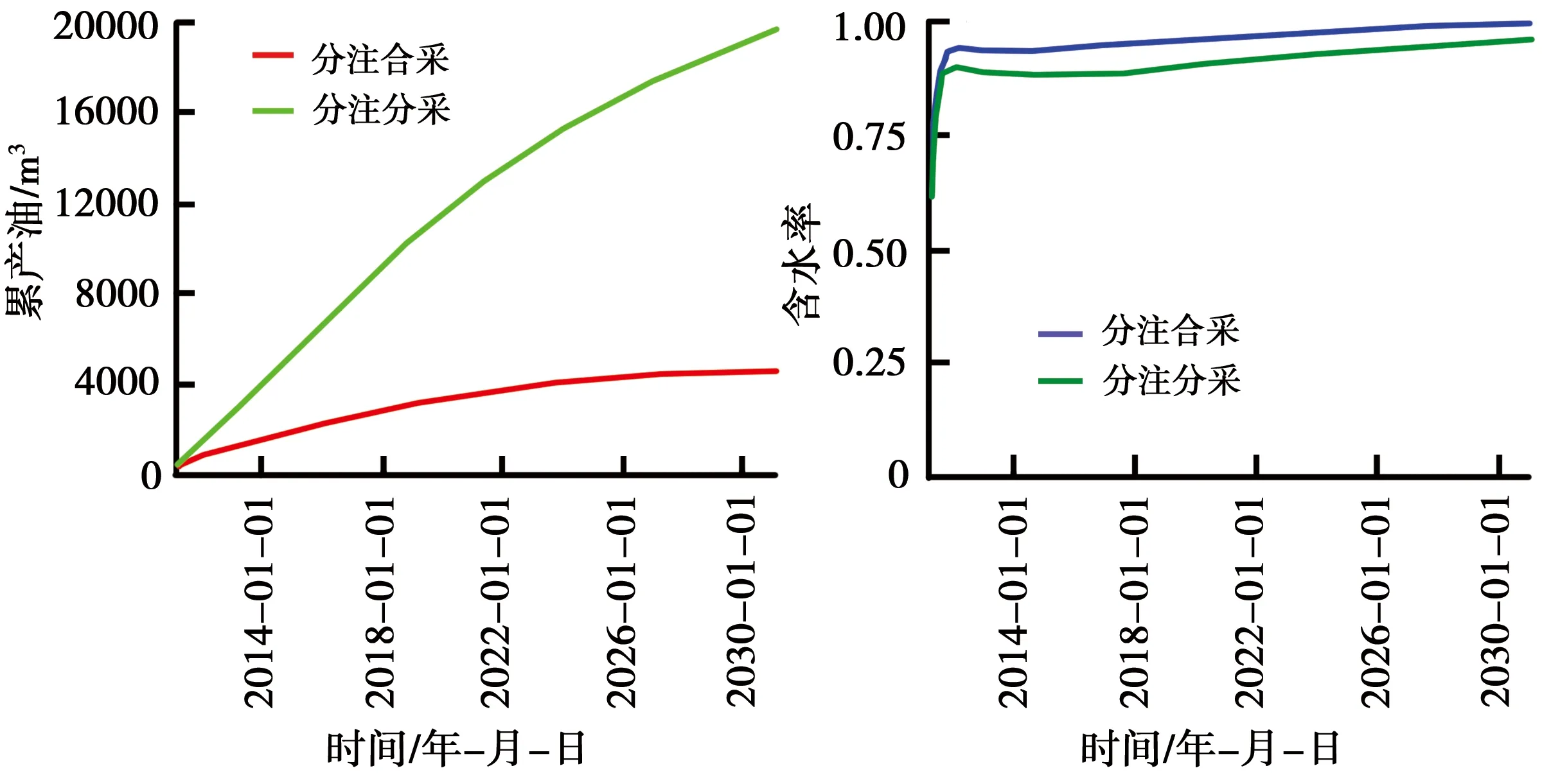

2.4 开采方式优化研究

在原有模型的基础上,利用虚拟井技术对比分注合采及分注分采的开发效果,优化开采方式。模型采用5点法井网,模型单井初期配产:注水井单井日注水5 m3,生产井日产油15 m3,预测20年,对比20年的累产油、含水率开发指标。方案一为分注合采;方案二为分注分采。由图5可以看出,分注分采开采方式的开发效果要优于分注合采。

图5 两种不同方案累产油、含水率对比

3 结论

(1)分注分采的开发效果明显好于分注合采。

(2)强水淹剩余油富集区的合理井距为240 m,弱水淹剩余油富集区的合理井距为180 m。

(3)储层有效厚度越大,水平井避水厚度就越大,见水时间越晚,累产油越高。

(4)层系采收率随渗透率级差增大而减小,当渗透率级差大于4时,渗透率小的油层动用程度明显变差,因此将H区块层系渗透率级差界限定于4左右。

[1] 叶成林.苏格里气田水平井参数优化及效果评价[J].石油天然气学报,2012,34(1):107-110.

[2] 宋道万.活跃边底水油藏开发后期水平井参数优化[J].油气地质与采收率,2009,16(4):101-103.

[3] 李玉君,任芳祥,魏金乾,等.水平井参数优化设计数值模拟[J].内蒙古石油化工,2011,(4):1-4.

[4] 魏长霖,原野.基于油藏数值模拟技术的渗透率级差组合界限研究[J].科学技术与工程,2011,11(35):8882-8915.

[5] 周延军.不同渗透率级差组合与水驱采收率关系研究[J].长江大学学报(自然科学版),2011,8(3):55-57.

[6] 李玉君. 渗透率级差对底水油藏剩余油分布规律影响[J].特种油气藏,2013,20(3):82-85.

[7] 陈民锋, 姜汉桥, 曾玉祥,等.严重非均质油藏开发层系重组渗透率级差界限研究[J].中国海上油气,2007,19(5):319-325.

编辑:李金华

1673-8217(2015)03-0113-03

2015-01-20

薛江龙,工程师,硕士,1987年生,2013年毕业于东北石油大学,主要从事油气田开发方面的科研工作。

国家自然科学基金(50634020,50874023)、国家重大专项(2011ZX05052-12,2011ZX05010-002-05)、黑龙江省自然科学基金(E201333)资助。

TE34

A