改良微创TLIF术治疗中央型腰椎管狭窄症

2015-06-24陈国平洪天禄李淑葵顾玉强朱文虎戴兆庆季李华宋永胜韩耀辉黄鑫

陈国平,洪天禄,李淑葵,顾玉强,朱文虎,戴兆庆,季李华,宋永胜,韩耀辉,黄鑫

(张家港市香山医院骨科,河北 张家港 215600)

改良微创TLIF术治疗中央型腰椎管狭窄症

陈国平,洪天禄,李淑葵,顾玉强,朱文虎,戴兆庆,季李华,宋永胜,韩耀辉,黄鑫

(张家港市香山医院骨科,河北 张家港 215600)

目的 探讨利用自行研发的腰椎微创手术器械行改良微创经椎间孔腰椎椎体间融合术(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF)治疗中央型腰椎管狭窄症的疗效。方法 2012年5月至2013年8月采用改良微创TLIF术治疗19 例中央型腰椎管狭窄症,男9 例,女10 例;年龄45~79 岁,平均61.5 岁;采用腰椎功能障碍指数(oswestry disability index,ODI)和日本骨科协会评估治疗分数(Japanese orthopaedic association,JOA)评定患者手术后的疗效。结果 19 例均获得随访,时间20~36个月,平均25.8个月;术前、术后MRI扫描,椎管前后径由术前的(6.81±1.09) mm,扩大到术后的(11.90±0.53) mm,差异有统计学意义(P<0.05);根据ODI及JOA评定显示患者手术前、手术后的分值改变有统计学意义(P<0.05),JOA评分术后平均改善率80.05%。手术切口均为Ⅰ期甲级愈合。1 例术后大小便失禁,再次手术1个月后康复。余18 例患者均无并发症。结论 改良微创TLIF术治疗腰椎中央椎管狭窄症创伤小、效果好,有一定的临床应用价值。

改良;微创;椎间融合术;腰椎中央椎管狭窄;疗效

随着社会人口老龄化,中央型腰椎管狭窄症的发病率逐年增加。严重的患者非手术治疗无效必须采取手术治疗[1-2]。尽管近几年来,许多微创的椎管减压术得到发展,但其满意率仅为76%[3-4]。传统的手术方式如椎板切除减压等,由于手术创伤较大,患者难以接受[5]。张家港市香山医院骨科从2012年5月至2013年8月采用改良微创微创经椎间孔腰椎椎体间融合术(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF)治疗19 例中央型腰椎管狭窄症临床疗效满意,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组19 例,男9 例,女10 例;年龄45~79 岁,平均61.5 岁。临床表现为间歇性跛行、无下肢根性症状的2 例,一侧下肢根性症状、伴或不伴间歇性跛行的8 例,两侧下肢根性症状、伴或不伴间歇性跛行9 例;19 例均有腰部反复疼痛,活动后加重。术前均常规行腰椎正侧位和屈伸动力位X线片、CT及MRI检查,单纯中央椎管狭窄的3 例,中央椎管狭窄伴有单侧侧方椎管狭窄的7 例,中央椎管狭窄伴有双侧侧方椎管狭窄的9 例。19 例中L4~5狭窄的8 例,L3~4狭窄1 例,二节段狭窄9 例,其中L3~4,L4~5狭窄7 例,L4~5、L5S1狭窄2 例,三节段狭窄1 例(L2、3,L3~4,L4~5)。本组19 例中合并腰椎滑脱5 例,腰椎不稳14 例。

1.2 手术方法 术式采用双侧入路在介于后路椎体间植骨融合术(posterior lumbar interbody fusion,PLIF)与TLIF之间的区域开窗减压加潜行中央椎管减压,减压后再加融合及经皮内固定术式。

具体做法:气管插管全麻,俯卧位,垫空腹部,常规消毒铺巾,以病变节段为中心,经C型臂透视确定椎弓根针进入点,将2 mm×150 mm定位针分别经椎弓根进入椎体,于上下定位针间分别做长约2.5~3.0 cm切口,为使术野更加清晰,在头灯放大镜下操作,逐层切开皮肤、皮下组织及腰背筋膜,找到最长肌与多裂肌之间的肌间隙,手指钝性分离、用微创撑开钳[6](自行研发)牵开显露关节突及部分椎板,于上下关节突关节之间,椎间隙平面(上下椎弓根钉连线下1/3处)用小圆凿开窗,尽量保留上关节突及内侧椎板的外下部分1/4~1/5,切除关节突间黄韧带,向中央椎管潜行减压。做完一侧减压后再同法进行另一侧减压。进入椎间隙时,先用尖头刀切开后纵韧带外侧部,用刮匙由小到大钻刮进入达7 mm时改用髓腔扩大器,向内倾斜35°~40°钻切髓核组织,扩大至8~9 mm,再用8~10 mm刮匙从不同角度将髓核及软骨板尽量刮除,保留上下终板,冲洗椎间隙,用试模插入椎间隙准确测量术中椎间高度与深度,一般为10 mm×25 mm~12 mm×25 mm,选择同样大小的融合器,先用与之相配套的融合器磨钻,旋切上下终板,形成骨道,方向仍向对侧倾斜35°~40°,用漏斗状植骨器插入椎间隙,将颗粒状松质骨植入达椎间隙前中2/3处,再将填满松质骨的融合器嵌入骨道中,融合器后缘离椎体后缘2.5~3.0 mm,C型臂影像增强器透视下,位置适中、满意后,松开对侧撑开的纵杆,用微创撑开加压器[6](自行研发)嵌入上下“U”型椎弓根钉尾部,将力臂连接到切口外进行椎体间加压并锁紧螺帽,使椎体间即刻稳定。放横连:用微创瞄准器[6](自行研发)经皮钻孔,置入横杆,同时将引流管从钻孔处引出。生理盐水冲洗术野,严密止血后,放置引流管,关闭切口。

1.3 术后处理 术后给予预防感染、活血、止痛等对症治疗,无菌清洁换药。在腰围保护下2~5 d可下床活动,腰围佩戴1~2个月,患者半年内禁止过度弯腰及负重。

1.4 随访 术后、术后1个月及每隔3个月行X线检查,必要时行CT或MRI检查,以便了解腰椎融合及内固定情况。以后每年随访一次。随访采取电话随访、患者来院及医患面对面上门随访,记录随访内容。

1.5 疗效评价 临床疗效的评价采用日本骨科协会评估治疗分数(Joint operating agreement,JOA)和腰椎功能障碍指数(oswestry disability index,ODI)这两个指标。在术前、术后6个月及末次随访时对患者疗效进行评价。

临床改善率=[(术后JOA评分-术前JOA评分)/(29-术前JOA评分)]×应用100%。手术疗效评价,优:改善率大于75%;良:改善率大于50%~74%;一般:改善率大于25%~49%;差:改善率0~24%或低于术前。

2 结 果

本组病例均获得随访,随访时间20~36个月,平均25.8个月,患者术中出血100~600 mL,平均326.32 mL;术后离床时间3~5 d,平均4.16 d;术前、术后MRI扫描,椎管前后径由术前(6.81±1.09) mm,扩大到术后(11.90±0.53) mm,差异有统计学意义(P<0.05,见表1);JOA评分由术前(7.11±1.79)分至末次随访时(24.52±2.48)分,ODI由术前(72.00±9.75)分至末次随访时(5.37±2.40)分,差异有统计学意义(P<0.05,见表1)。根据JOA评分术后平均改善率80.05%;其中优14 例,良4 例,可1 例,优良率95%。患者手术切口均为Ⅰ期甲级愈合。有1 例患者术后骨性创面出血,压迫硬膜囊,引起大小便失禁,再次手术,清除血肿,1个月后康复。余18 例患者均无并发症。典型病例影像学资料见图1~4。

3 讨 论

3.1 腰椎管解剖基础 腰椎椎孔形态自上而下由卵圆形逐渐变为三角形,每个椎孔相连成椎管。Spivak等[7]把脊柱每一运动节段的脊椎管道由头向尾端分为三个水平(横断面)分区和由中线到侧方三个矢状断面分区。横断面从头向尾分为椎弓根水平(从椎弓根的上缘到其下缘)、椎体水平(从椎弓根下缘到椎体终板下缘)和椎间盘水平(从椎体终板下缘到下一椎弓根的上缘);由中线到侧方三个矢状断面分为中央区(介于脊髓中线和硬膜囊侧缘之间),侧隐窝区(位于硬膜囊外侧缘与椎弓根内侧缘的两个纵轴线间)和椎间孔区(位于椎弓根内外侧缘的纵轴线间)。不同横断面分区结合矢状面分区可以较准确判断引起椎管狭窄的部位,从而指导治疗,提高手术减压的准确性。中央椎管狭窄是指发生于中央区的狭窄,在CT断面上测量椎管前后径,若小于11.5 mm,即为狭窄[8]。中央型狭窄通常发生于椎间盘水平,通常是椎间盘突出、关节面局部过度退变和黄韧带肥厚的结果[9]。

表1 术前、术后CT扫描椎管前后径、JOA评分、ODI评分比较

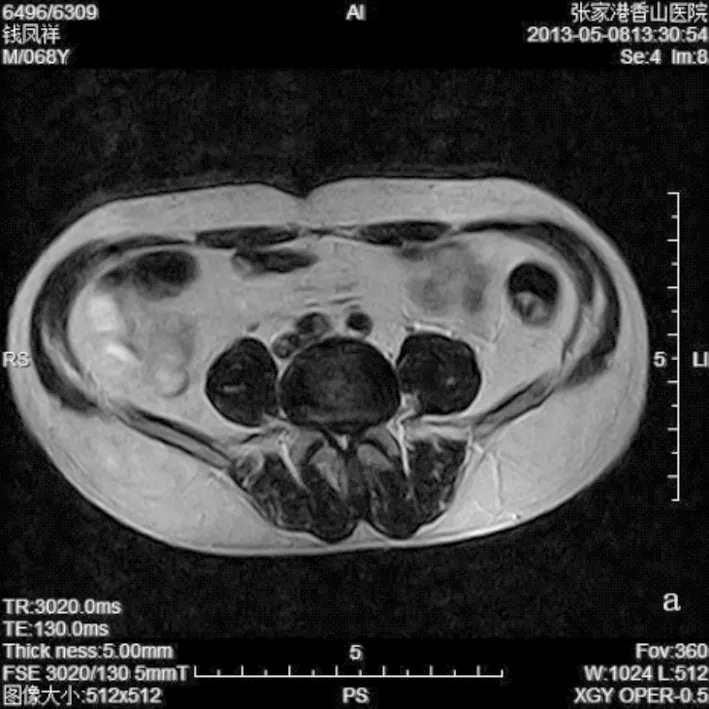

图1 中央型腰椎管狭窄症术前MRI片示L4、L5椎管前后径9 mm、14 mm

图2 术后MRI片示L4、L5椎管前后径分别为11 mm、27 mm

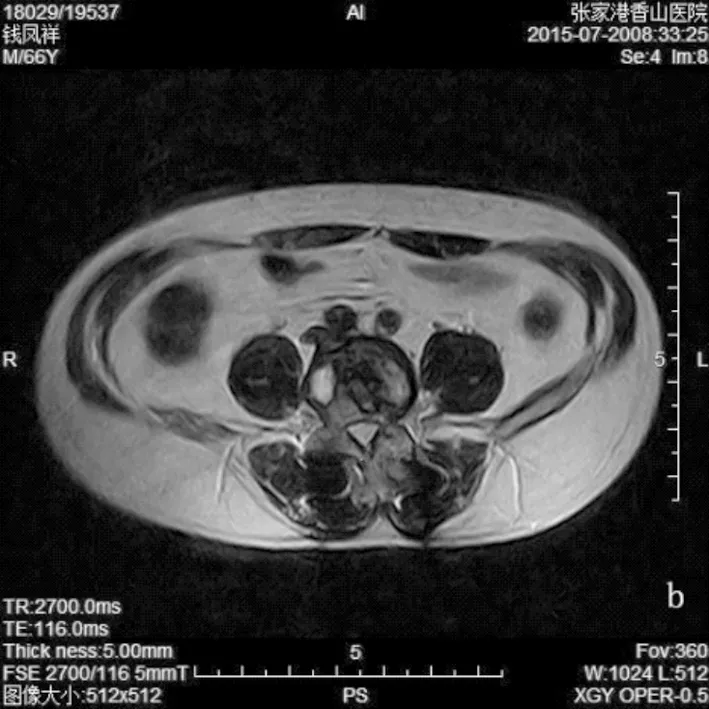

图3 中央型腰椎管狭窄症术前MRI片示L4、L5椎管前后径分别为6 mm、33 mm

图4 术后MRI片示L4、L5椎管前后径分别为10 mm、64 mm

中央椎管狭窄的解剖病理基础为微创经椎间孔减压解除中央型腰椎管狭窄提供了理论依据,但微创常规TLIF通过单侧椎间孔外侧操作,将上下关节突切除,未行椎板切除及神经根管减压,因此减压有限[10],笔者为保证减压彻底,在微创经椎间孔减压基础上进行改良,应用部分PLIF技术,再切除部分内侧椎板,保留椎板外侧部分1/4~1/5,保留棘突,术中采取介于PLIF与TLIF手术操作之间的区域。与PLIF相比,操作区域明显外移,与TLIF相比工作区域明显内移,由两侧椎间孔潜行向中央椎管减压,这种术式即保障了减压的效果,又符合微创治疗原则,与常规的后路全椎板切除术相比,保留了棘突、棘间韧带、棘上韧带、部分椎板,对脊柱的稳定性破坏小。此外,无需向两侧广泛剥离椎旁肌肉,对椎旁肌肉损伤少,腰背肌肉功能恢复好。

3.2 椎管减压和腰椎稳定性的关系 椎管减压手术必然影响脊柱稳定性。既往传统手术治疗主要以全椎板切除减压为主,这样能充分暴露导致椎管狭窄的因素,利于术中彻底减压。但因为术中将椎板连同小关节突一并切除,导致脊柱后柱结构破坏严重,脊柱的节段稳定性丧失明显。目前临床手术主张减压同时要尽量减少对腰椎稳定性结构的破坏。有限化手术原则,即解剖结构切除有限化,椎管减压有效化,被越来越多的医师所接受[11],这就要求术中尽可能不破坏椎小关节,椎板切除以不超过关节突的连线,关节突的切除不超过内侧1/3为佳。但减压手术的彻底性与保持脊柱后部结构相互矛盾,首先手术的彻底性十分重要,椎管减压手术要求彻底减压、恢复椎管容积,是目前临床最常采用的手术方式,也被证实最为有效[12],至今仍是手术治疗腰椎管狭窄症的金标准,减压不彻底是手术疗效差的一个原因。然而,广泛的减压同时过多切除关节突关节常常导致脊柱不稳,尤其对于术前即存在脊柱滑脱的患者,这种情况可能更为严重。Asgarzadie等[13]认为患者术前存在侧凸、滑脱、过伸过屈位存在节段性不稳或椎板切除者较容易出现术后症状复发。因此,术中需要实施内固定融合术来防止上述情况出现;在椎管减压、神经根松解的同时尤其要注意重建脊柱的稳定性[14]。Resnick等[15]的研究证实,相比于单纯减压,实施融合的患者,不论在腰背疼痛评分,还是行走能力方面,均优于前者。本组患者虽然是微创减压,对脊柱的后柱结构破坏相对小,但退变的椎间盘被摘除,压迫硬膜囊和神经根的骨赘被切除,必然导致椎间高度变小变窄,脊柱的生物力学随之改变,腰椎稳定性下降,随着时间-载负荷的增加,进而导致椎管及神经根管容积减少,继发腰椎管狭窄。因此,19 例患者在减压的同时都实施了腰椎椎体间融合及经椎弓根内固定术,重建脊柱的稳定性。从随访结果看,手术效果良好,未出现术后脊柱不稳情况。

3.3 手术操作注意事项 改良微创TLIF术操作并不困难,只要骨科医生有较丰富的腰椎开放手术经验,无论是在内镜、显微镜或微创通道辅助下均能顺利完成。应用该技术治疗中央型腰椎管狭窄症时,要注意:a)术前要依据患者的临床和影像学表现,尤其是当影像学定位与体格检查不相符时,要进行全面的综合评估,术前常规摄X线片及X线动力片,了解脊柱是否有变异及先天畸形、是否有腰椎不稳及滑脱,仔细观察CT及MRI,了解椎间盘突出及其腰椎软组织情况,严格掌握手术适应证,准确定位狭窄部位。同时术前定位与术中定位(C型臂X线机定位)相结合,进一步提高定位准确性。b)减压时要以椎间盘为中心,尽可能将退变的髓核及松散的组织取净,包括部分增厚的后纵韧带,还要注意可能存在脱入椎管的游离髓核。c)为防止手术是损伤硬膜囊和神经根,减压时先切除黄韧带,使硬膜囊和神经根充分暴露在术者视野内,并用神经拉钩牵开硬膜囊和神经根,然后再向中央椎管潜行减压。注意在咬出黄韧带时要仔细、谨慎,操作要准确、精细,防止将神经根及硬膜囊钳夹或撕裂。 总之,改良微创TLIF术治疗腰椎中央椎管狭窄症、效果好、创伤小、术中出血少、术后恢复快,有一定临床应用价值。

[1]陈焕诗,金伟.腰椎管狭窄手术治疗的研究进展[J].现代中西医结合杂志,2005,14(24):3323-3324.

[2]Weinstein JN,Tosteson TD,Lurie JD,etal.Surgical versus nonoperative treatment for lumbar spinal stenosis four-year results of teh spine patient outcomes research Trial[J].Spine,2010,35(14):1329-1338.

[3]Menchetti PP,Postacchini F,Bini W,etal.percutaneous surgical treatment in lumbar spinal stenosis with Aperius-PercLID:indications,surgical technique and results[J].Springer,2011(108):183-186.

[4]Celik SE,Celik S,Goksu K,etal.Microdeeompressive laminatomywith a 5-year follow-up period for severe lunbar spinal stenosis[J].J Spinal DIsoyd Tech,2010,23(4):229-235.

[5]肖礼祖,张德仁,代娟丽.退变性腰椎管狭窄症治疗新方法[J].中国疼痛医学杂志,2008,14(3):178-180.

[6]陈国平,洪天禄,李淑葵,等.腰椎微创手术器械在经椎间孔腰椎椎体融合术中的应用[J].中华创伤骨科杂志,2013,15(6):537-540.

[7]Spivak JW,New York NY.Current concepts review degenerative lumbar spinal stenosis[J].J Bone Jione Surger,1998,7(1):1053-1054.

[8]胡有谷,李光宪.退行性腰椎管狭窄症的CT测量及意义[J].中华骨科杂志,1993,13(3):193-197.

[9]高金亮,孙刚,刘新宇.腰椎管狭窄症的解剖学基础与病理机制研究[J].医学综述,2007,13(4):285-287.

[10]王以朋.腰椎融合方式及相关问题[C].中华医学会第十一届骨科学术会议暨第四届国际COA学术大会骨科教程,2009:30-35.

[11]阮狄克,吕维加,费正奇,等.节段开窗髓核摘除对腰椎稳定性的影像[J].中华骨科杂志,1999,19(5):269-271.

[12]Hansraj KK,O′Leary PF,Cammisa FP Jr,etal.Decompression,fusion,and instrumentation surgery for complex lumbar spinal stenosis[J].Clin Orthop Relat Res,2001(384):18-25.

[13]Asgarzadie F,Khoo LT.Minimally invasive operative management for lumbar spinal stenosis.Overview of early and long-term outcomes[J].Orthop Clin North Am,2007,38(8):387-399.

[14]张亚峰,杨慧林,唐天驷,等.表面钛涂层椎间融合系统治疗腰椎管狭窄症伴腰椎不稳[J].中华骨科杂志,2008,28(3):192-196.

[15]Resnick DK,Choudhri TF,Dailey AT,etal.Guidelines for the performance of fusion procedures for degenerative disease of the lumbar spine[J].J Neurosurg Spine,2005,2(6):679-685.

1008-5572(2015)10-0923-04

苏州市科技支撑计划(SYSD2012010)

R681

B

2015-05-05

陈国平(1956- ),男,主治医师,张家港市香山医院骨科,215600。