基于“互联网+”的生产性服务业发展路径

2015-06-23王铁山

贾 莹, 王铁山,2, 徐 玲

(1.西安工程大学 管理学院,陕西 西安 710048; 2.西安工业大学 经济管理学院,陕西 西安 710032)

基于“互联网+”的生产性服务业发展路径

贾 莹1, 王铁山1,2, 徐 玲1

(1.西安工程大学 管理学院,陕西 西安 710048; 2.西安工业大学 经济管理学院,陕西 西安 710032)

分析了“互联网+”对生产性服务业发展的影响,研究了“互联网+”下的生产性服务业发展路径,针对“互联网+”背景下生产性服务业发展中存在的问题,如高科技含量的生产性服务业发展水平低,生产性服务企业信息化水平低创新动力不足,中高端管理和专业人才缺乏等问题,提出具体建议。

“互联网+”;生产性服务业;信息化

“互联网+”代表了一种新的经济形态,是指创新2.0时代,以互联网平台为基础,将新兴的信息通信技术与各行业跨界融合,互联网上升为矛盾主体,从设计、生产、销售到售后的全流程对传统产业进行改造,促进产品与服务的融合[1],催生出各种基于互联网的新兴服务业态,不断创造出新产品、新业务与新模式,推动产业转型升级。

生产性服务业,是围绕生产者而进行的[2],主要为其他产业提供市场化的中间服务,与农业、工业等多个产业的多个环节保持紧密联系,具有知识和技术密集度高、专业化程度强、与产业融合度高等特点。现阶段中国的生产性服务业主要包括研发设计、第三方物流、融资租赁、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设等[3]。

目前国内对于互联网的研究较少,主要分为三类:① 单独对某一新兴的互联网技术的未来发展情况进行分析。基于中国东中西部信息化的发展情况,对中国大数据产业的区域性发展进行了分析[4];中国第三方电子市场的发展现状和未来趋势[5]。② 以某个省的某个行业为例来研究互联网技术对人们生活带来的变革。以天津滨海新区服务业为例,研究了互联网环境下中国服务业创新的模式[6]。以广东快递服务业为例,对“物联网”技术在快递服务流程中的应用及其带来的变革进行了分析研究[7]。③ 对互联网等新兴信息技术对某一行业的影响进行研究。对云计算技术在服务业中的应用及其发展前景进行了研究[8]。对物联网技术在农业方面的应用进行了分析,并提出了基于互联网技术的发展智慧农业的具体方案[9]。基于国内金融业大数据挖掘的现状,对大数据挖掘对金融服务业未来的发展进行了展望[10]。

相关的对互联网技术在生产性服务业中的应用的研究还很少,只有对信息通信技术的应用与生产性服务业的创新发展进行了分析研究[11]。前人的研究大多还只局限于某一具体的信息技术(如云计算、大数据等)对某一产业产生的影响,仍停留在“+互联网”的层面上,而对于“互联网+”这一新兴的经济形态很少涉及,“互联网+”计划是2015年提出来的,可以改变和颠覆传统产业,本文对“互联网+”如何影响和颠覆传统的生产性服务业展开研究,阐述了“互联网+”对生产性服务业发展的影响,分析了基于“互联网+”的生产性服务业的发展路径。

1 “互联网+”对生产性服务业发展的影响

1.1 “互联网+”与生产性服务业的关系

生产性服务业是独立于制造业,在现代信息技术和专业分工的基础上发展起来的,技术和知识高度密集。互联网产业已经成为生产性服务业特别是信息服务业的重要支柱型产业,极大地丰富了社会服务业态,改变人与人、人与企业、人与机构的相关服务和互动关系。随着生产性服务业的转型升级,社会对服务的要求越来越专业化和个性化,还会对互联网发展提出更高的要求,从而推动互联网的进一步发展。

目前,云计算、大数据、物联网等网络信息技术已经应用到生产性服务业的各个环节。在互联网背景下,多种新兴服务模式应运而生,并且得到快速发展,如智能移动社区商业O2O服务平台、移动互联网第三方支付安全保障体系等。这些新兴的网络信息技术还将引发生产性服务业产生一系列深刻的变革。

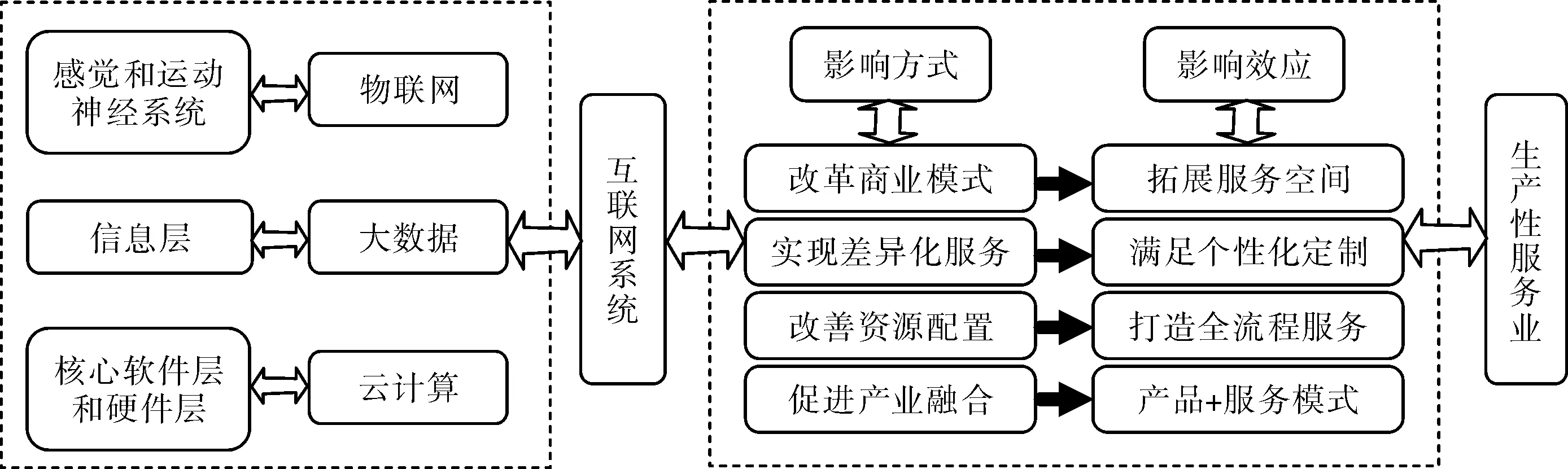

1.2 “互联网+”对生产性服务业的影响

“互联网+”促使生产性服务业的发展越来越独立并且完善,对生产性服务业的改革和升级产生了巨大的影响,如图1所示。

图1 “互联网+”对生产性服务业的影响

1.2.1 改革了生产性服务业的商业模式

随着新兴网络技术和生产性服务业的快速融合,各种基于互联网的新兴服务模式和业态应运而生,如互联网金融服务、云服务、信息技术服务等。这些新兴服务模式在互联网背景和市场需求影响下,得到了快速发展,并引发生产性服务业产生了一系列深刻变革。例如,物流业借助EDI、GPS和RFID等技术,对运输、仓储以及配送等业务流程进行了全面改造,提升了供应链管理水平;传统的电子商务借助网络营销平台、手机移动支付、商业智能POS等技术得到了跨时空、跨地域的发展。例如,神州租车、一嗨租车、至尊租车等B2C平台的出现都归功于互联网的作用[12]。

1.2.2 有助于生产性服务业实现差异化服务

互联网时代让平民化定制成为现实。基于互联网的众包、远程设计等形式可以满足客户的个性化诉求,开展个性化定制创新业务和移动O2O营销创新模式有助于生产性服务业企业实现差异化服务。首先,互联网技术通过“自下而上”的方式将用户个体的需求信息收集起来,进行分析和汇总[12]。例如,海尔建立的“全流程并联交互创新生态体系”借助海尔官方网站、官方微博等网络沟通平台,收集众多用户的需求意见,提取出共性需求,应用到产品和服务的研究开发中[13]。其次,互联网的开放和交互特性可以随时随地征求用户的意见,有针对性地设计和研发产品。例如,北江纺织有限公司的用户只需要登录下载最新面料开发系列技术指标及开发源文件并下单,就可以在全球任一工厂进行标准化生产,甚至还可以实现远程设计和异地按需生产[14]。

1.2.3 有助于改善生产性服务业的资源配置

首先,互联网有利于生产性服务业纵向整合资源,打造信息流、物流、资金流“三流合一”的全流程服务链,向用户提供全程高品质、无缝衔接的服务体验。例如,阿里巴巴公司拥有电子商务集团、智能物流骨干网和蚂蚁金融服务集团三大支柱,并以大数据和阿里云网络平台为支撑,成功地营造出了融“三流”于一体的产业生态[15]。其次,互联网有助于生产性服务业横向整合业务,拓宽业务范围,催生全服务运营商。目前阿里巴巴通过陆续并购或入股,其业务范围现已扩展到电商、社交网络、物流、金融等生产性服务业的众多领域[15]。

1.2.4 促使生产性服务业与制造业深度融合

“互联网+”促使制造业重视产品与服务相融合,企业也从销售产品转向“销售产品+提供服务”,这一变化即是生产性服务业与制造业深度融合的体现。首先,制造业企业开始利用互联网开展远程和监控等服务。如三一重工目前已经有超过10万台设备通过网络与三一企业控制中心及快速反应团队连接,运用3G网络、视频远程故障诊断等信息服务系统,远程监控设备的运转情况,并基于工业大数据实现故障预警,有针对性地提供维修等服务,实现了“服务型制造”。[16]其次,制造业企业在应用互联网过程中,衍生出了信息和运维服务、系统集成等一系列生产性服务企业。例如,远景能源以智能风为切入点,由风机制造公司成功转型为一家能源互联网公司,并且管理着全球超过1 000万千瓦的新能源资产,成为智慧能源资产管理服务公司[16]。最后,基于互联网的各类平台型生产性服务机构的建立,为制造企业提供更为专业的服务。如江苏物联网技术与应用协同创新中心成立智慧交通物流、智慧节能环保、物联网产业示范与推广等多个分中心,为相关制造企业提供物联网平台服务[16]。

2 “互联网+”的生产性服务业发展路径

“互联网+”对生产性服务业的作用路径如图2所示。

图2 “互联网+”对生产性服务业的作用路径

通过新兴网络技术与生产性服务业的融合,促进了生产性服务企业的技术创新,以技术创新牵引商业模式创新,以商业模式创新拉动管理创新,最终实现生产性服务业与制造业的深度融合,完成生产性服务业的转型升级。

2.1 “互联网+”促进生产性服务业技术创新

“互联网+”掀起了新兴网络信息技术的热潮,构成了一个以计算机、通信、网络、数据等为主体的技术群,嵌入到生产性服务业活动中,促进企业进行技术创新。当前主要的新技术和新应用可归结为“大”、“云”、“移”、“物”和“智”,即大数据、云计算、移动互联网、物联网和智能技术[17]。以物联网为例,二维码、全球定位系统等可以对电子商务活动中产生的海量信息和数据进行汇总分析,帮助企业有效解决其大量退货的问题;RFID、GPS等技术可以帮助运营商和消费者全面掌控和实时跟踪产品的整个配送过程,满足各用户对线下物流实时跟踪的个性化需求[18]。

2.2 “互联网+”的技术创新推进商业模式创新

在“互联网+”等新技术的推进下,互联网金融服务、物联网服务业等新兴商业模式逐渐发展起来,并将顺应网络社会的发展,全面改革传统的生产性服务业。例如,物联网服务业就是在物联网应用的基础上融合了现代管理理念和新兴的信息通信技术[19]。目前,中国物联网服务业主要包括物联网网络服务业、物联网应用基础设施服务业、物联网相关软件开发与集成服务业和物联网应用服务业,其应用表现在智能电网、智能交通、M2M信息通信服务、软件开发和系统集成等方面。

2.3 组织管理创新

新兴的网络信息技术通过改革生产性服务业的商业模式,促使企业的组织管理结构也发生着变化。生产性服务企业正从计算机时代迅速向网络信息时代发展,随着新兴信息技术和信息软件的应用和推广,企业资源计划管理软件(ERP)、客户管理软件(CRM)、产品生命周期管理(PLM)和供应链管理软件(SCM)[20]等嵌入企业的经营管理中,可以提高企业的信息化能力和创新能力。同时,互联网与传感网络技术、工业通信技术、智能决策技术等的加速融合,可以实现对生产运营过程的监控,并辅助智能决策[15]。

3 基于“互联网+”的生产性服务业发展中存在的问题

3.1 高科技含量的生产性服务业发展水平低

2013年中国服务领域在GDP中占比46%[21],其中,生产性服务业在服务产品、服务手段、配套制度等方面的创新能力较弱,整个产业能级较低。一方面,生产性服务业R&D投入的比例远低于发达国家的平均水平,并且以政府投入为主,主要集中在计算机、邮电通信、金融服务等少数行业,造成顾客满意率低,全球化程度不高;另一方面,国内市场对高端生产性服务业的需求不足。中国经济长期粗放型发展的模式,造成服务业占比偏低,知识经济意识薄弱,相关产业与高端服务业的对接性较差,中间服务需求市场还未成熟,高端服务需求市场还没有完全形成。

3.2 生产性服务企业信息化水平低创新动力不足

中国生产性服务企业长期依靠技术引入,信息化水平低下,创新动力严重不足。一方面,研发资金投入不足。企业研发经费投入强度不足发达国家的一半,创新型企业的研发经费只占到全国研发总额的36%,高科技企业占企业研发投入不足20%[21];另一方面,生产性服务企业的信息化和智能化建设严重滞后。目前大多数企业对物联网、智能制造以及各种信息软件的认识和应用还处在初级阶段,没有形成一个成熟全面的数字化、智能化发展理念。

3.3 中高端管理和专业人才缺乏

“互联网+”时代,在很大程度上,许多非技能的员工(如文秘人员等)将会被新技术所替代,企业的核心竞争力是人才,生产性服务业是建立在信息技术和知识基础上的产业,高级技术和管理人才对其发展尤其重要。因此,优秀的中高端管理人才、掌握高科技信息技术以及软件开发和应用的专业性技术人才的缺乏已经成为制约生产性服务业发展的瓶颈。

4 “互联网+”生产性服务业的发展建议

4.1 提升生产性服务业的信息化水平

首先,推广信息软件和技术在生产性服务企业的应用,如将ERP、CRM等嵌入企业的生产和经营管理活动中,应用于关键的业务流程,实现生产和交易的自动化和智能化。其次,制定详细的企业创新交易模式的发展规划。例如,2015~2020年,选择优势行业的重点企业进行智能制造的示范应用,推行数字化、智能化制造的广泛普及;2020年后,完成智能制造的全面推广,高度重视发展智能车间、数字工厂、传感器等高技术关键部件和工业机器人、3D制造装备等关键智能制造装备,并在全国范围内进行推广和应用[20]。利用新兴技术为企业提供标准化的运作模式,推进企业信息化建设。如引用DYX和ERP[20],将企业的研发、生产、市场销售、售后服务等各方面集成起来,实现对企业各项作业流程的全方位实时监控,为企业决策和制定战略提供数据信息。

4.2 通过产业集聚区整合产业链

选择合适的区域建设互联网产业园,引进电子商务与服务企业,促进入园企业集群发展。一方面,在选择入园企业时,应按照“纵、横”两条线来进行。“纵”即以打造大电子商务产业链为目标,从平台服务、支付与金融服务、物流服务、人才服务、诚信评估服务等多个层面来全方位组合企业,通过企业集群来整合产业链。“横”即以扩展电子商务服务经营范围为目标,特别重视对“B2C”类型的企业引进。另一方面,要重视对入园企业的培育和支持。全面聚集优秀企业,通过知识和技术外溢效应来促进集群发展;同时,还要重点培育具有优势的企业,为生产性服务业的发展做好坚实的后备军力量。

4.3 创新商业模式

首先,要从用户角度出发寻找需求,好的产品和服务必须具备3个条件:刚需、痛点和高频。其次,运用“互联网+”的特性黏住用户,完成与用户的交互和连接,使得产品和服务可以简单、直接、快速地满足用户的需求。如基于互联网提供信息服务,新浪、百度、搜狐等企业得以发展;基于互联网提供娱乐服务,网易、盛大应运而生;基于互联网提供物流和贸易服务,阿里巴巴、卓越、淘宝开始崛起等。

4.4 重点加快信息服务业发展

以基础网络设施建设和信息资源开发利用为核心,推动信息服务业与高新技术、物联网等的交互融合,完善服务内容和服务模式,提升信息服务业在生产性服务业体系中的地位,最大程度发挥其支撑作用。以城镇化推进为契机,完善信息服务业基础设施建设,大力发展网络传输服务。以建设现代生产性服务业体系为契机,积极发展信息技术服务和咨询服务,推动物联网和无线传感器网络等应用,推动工业化信息化融合发展,加快智慧城市建设步伐。加快信息技术在公共领域的应用,建立健全社会公众信息服务平台、电子政务公开信息平台等,提高公共领域信息化水平。

4.5 重视专业人才的选拔和引进

创造性地完善人才的选拔和引进机制,改善人才的生活、工作环境,完善股权、期权等激励措施,促进高端生产性服务业人才的空间集聚,面向国内外引进优秀的管理和技术人才;同时,建立人才培育基地,加快培养专业性、复合型的生产性服务业监管和技术人才。

5 结语

“互联网+”正在深刻改变着生产性服务业产业链上的各个环节,信息技术的广泛应用,可以实现生产性服务业的智能化,促进一大批新业态的服务企业出现,推进生产性服务业创新发展。中国生产性服务业必须抓住这个机遇,把互联网创新与生产性服务业创新推进结合起来,提高生产性服务业在制造业中的比重,加快促进制造业向智能化、网络化和高端化转型。

[1] 郭重庆.互联网时代,制造业应有危机意识[J].IT时代周刊,2014(10):13-13.

[2] 郑长娟.现代生产性服务业在区域创新系统中的作用研究[J].科技管理研究,2005(9):134-136.

[3] 国务院.国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见(国发[2014]26号)[EB/OL].(2014-08-06)[2015-03-08].http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-08/06/content_8955.htm

[4] 彭程,姚谦.我国大数据产业区域发展现状分析[J].西安邮电大学学报,2014,19(6):101-105.

[5] 潘雨相.我国第三方电子市场发展现状研究[J].西安邮电大学学报,2014,19(3):116-120.

[6] 韦福祥,宋琳曦,李金凤.互联网环境下中国服务业创新模式研究[J].天津财经大学学报,2011(7):101-107.

[7] 刘艳.基于“物联网”技术的快递件处理流程变革与展望[J].科技和产业,2015(1):67-73.

[8] 赵红.浅谈云计算技术在服务业中的应用[J].信息系统工程,2012(10):90-91.

[9] 严璋鹏,彭程.基于互联网技术的智慧农业实施方案研究[J].西安邮电大学学报,2013,18(7):105-108.

[10]刘新海.大数据挖掘助力未来金融业[J].金融市场研究,2014(2):117-126.

[11]廖毅敏.信息通信技术应用与生产性服务业的创新发展[J].中国信息界,2011(8):11-15.

[12]王晓玲.互联网如何颠覆传统服务业[N].人民邮电,2014-11-24.

[13]胡虎.产业互联网,生产性服务业的沃土[N].人民邮电,2014-07-08.

[14]王建伟.激发“长尾效应”[J].纺织科学研究,2014(11):37-39.

[15]程建润.互联网对服务业带来的十大影响[N].人民邮电,2015-01-05.

[16]童有好.互联网+制造业的路径与机遇[J].企业管理,2015(6):6-11.

[17]陈伟.我国软件和信息技术服务业发展现状及未来展望[J].信息资源管理学报,2013(3):4-7.

[18]周剑锋.浅谈物联网技术在电子商务服务业中的应用[J].科技风,2013(8):68.

[19]雷玲.我国物联网服务业现状及发展对策研究[J].电子商务,2012(6):27-28.

[20]许颖丽.从“两化融合”到“中国制造2025”[J].上海信息化,2015(1):24-27.

[21]湛军.“再工业化”背景下欧盟现代服务业创新及发展我国高端服务业研究[J].上海大学学报:社会科学版,2015(1):126-140.

[责任编辑:汪湘]

The development path of producer services based on the “Internet +”

JIA Ying1, WANG Tieshan1,2, XU Ling1

(1. School of Management, Xi’an Polytechnic University, Xi’an 710048, China; 2. School of Economics and Management, Xi’an Technology University, Xi’an 710032, China)

In this paper, the “Internet+” impact on the development of producer services is analyzed and the development path of producer services in the “Internet+” environment is studied for the existing problems in the producer services based on the “Internet+”, such as the low development level of high-tech content of producer services, the low productive service enterprise informatization level, lack of innovation power, and lack of the high-end management and professional talents, etc. Some specific suggestions are putting forward.

“Internet +”, productive service industry, informatization

2015-06-26

国家自然科学基金资助项目(U1204706);陕西省软科学项目(2014KRM25,2015KRM031,2013KRM2-02,2011KRM56);陕西省教育厅专项科研计划项目(2013JK0112);陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目(2015C053);陕西省高校哲学社会科学重点研究基地科研项目(14JZ017);陕西省高校哲学社会科学特色学科建设项目(陕教位[2009]6号);西安工程大学哲学社会科学研究项目(2013ZXSK24);西安工程大学博士科研启动基金资助项目(BS1423)

贾莹(1991-),女,硕士研究生,研究方向为企业管理。E-mail:1277141658@qq.com 王铁山(1974-),男,博士,高级经济师,特聘教授,从事产业经济学研究。E-mail:wangtieshan163@163.com

10.13682/j.issn.2095-6533.2015.05.019

F273∶F290

A

2095-6533(2015)05-0096-05