先秦会盟与政治秩序的交互性建构

2015-06-23吕亚奇

吕 亚 奇

(华东理工大学 人文科学研究院 上海 200237)

先秦会盟与政治秩序的交互性建构

吕 亚 奇

(华东理工大学 人文科学研究院 上海 200237)

会盟与政治秩序是互构共变的关系,会盟对政治秩序的建构是系统单元对系统结构产生的影响,政治秩序对会盟的建构则是系统结构对系统单元产生的影响。先秦政治秩序变迁历经三个阶段:部落联盟政治秩序、宗法封建政治秩序、君主专制政治秩序。会盟只有在前两者中,具有建构政治秩序的功能。政治空间是权力结构网络中点与点间的距离。权力关系结构形成,政治空间随之产生。政治秩序不同,会盟的特征与会盟得以存在的政治空间也各不相同。政治空间的大小决定诸侯国的行动自主性与会盟的秩序建构功能的大小。中国式会盟以自我生存、内部统一、良善秩序、信守承诺、仁义爱民为基本特征,以政治系统的平衡和谐为最高追求。

先秦;会盟;政治秩序;交互性建构;政治空间

政治秩序是一种权力关系结构,有序与无序是其事实特征,善与恶是其规范特征。有序是社会存在的前提,善秩序是社会存在的意义。有序还是无序关乎一个社会是否稳定,善秩序还是恶秩序关乎一个社会的发展前景。先秦时期的会盟是建构政治秩序的重要方式,其变迁昭示着政治秩序的变迁。会盟与政治秩序是一种互构共变的交互性建构关系。学术界对会盟的研究大致可分为以下研究方向:一是历史学方向,研究会盟演变的历史过程,分析不同历史阶段会盟的特征并阐明会盟的历史意义;二是文学方向,研究盟书的语言、修辞、句式、文体等;三是人类学与社会学方向,研究会盟的仪式,如会盟的缔约步骤、盟誓的自然崇拜等;四是国别方向,聚焦某一个国家或地区的会盟,探讨其与周边国家的关系。

本文在传统的历史学、文学、人类学、别国研究视角外,结合政治学的研究方法和视角,运用历史比较研究方法、统计分析方法,从会盟与政治秩序,交互建构的视角,尤其是政治权力关系结构形成的政治空间重新认识先秦会盟。研究先秦会盟与政治秩序的交互性建构有助于我们更加深刻地理解中国的政治体制、中央与地方关系、国家与社会关系、民族格局的形成以及全球政治的困境。

一、相关概念辨析

(一)会、誓、盟、诅、祝

《礼记·曲礼》言:“诸侯未及期相见曰遇,相见于郤地曰会。诸侯使大夫问于诸侯曰聘,约信曰誓,莅牲曰盟。”会是议事各方相见以共同商议,盟是议事各方为协议的履行做出保证。正常情况下议事各方能够达成某种协议,但有时也可能无果而终。若能够达成协议,且议事双方互相信任,则无需誓、盟。若彼此缺乏信任,则可通过结盟的仪式约束各方。诅是各方为防止违反协议而使用的咒语。诅是完成誓、盟的关键要素。祝常与诅连用,孔颖达疏《尚书·无逸》曰:“以言告神明谓之祝,请神加殃谓之诅。”

盟必有会,会则不尽盟;盟必有誓,誓则不尽盟。会与盟、盟与誓连用虽有合理之处,却易混淆它们的差别。誓是口头形式的保证,盟是书面形式的保证。盟的结成至少需要两个议事者共同参与,誓则无此要求,单个人亦可为誓。《尚书》中有《甘誓》《汤誓》《泰誓》《牧誓》《费誓》《秦誓》。《春秋左传》中有州绰之誓、弃疾之誓、简子之誓。誓的参与者由作誓之人与听誓之人构成。而《春秋左传》中的郑庄公之誓、郄克之誓、施氏妇之誓则为单个人之誓。盟的仪式比誓的仪式包含更加浓郁的原始巫术色彩。

(二)交互性建构

交互性建构指互动双方不是主体建构客体的主客式关系,而是互为主客的关系。具体而言,会盟有建构政治秩序的功能,政治秩序也有建构会盟的功能,会盟与政治秩序是互构共变的交互性建构的关系。[1]

二、会盟对政治秩序的建构

先秦政治秩序变迁经历了三个阶段:部落联盟政治秩序、宗法封建政治秩序、君主专制政治秩序。会盟只有在前两者中,具有建构政治秩序的功能。部落联盟时期通过会盟议定共主、讨伐征战,会盟的秩序建构功能浮现。周初分封诸侯,周天子与诸侯盟誓,明确各自权利与义务,通过定期朝会,巩固政治秩序。春秋中后期,国君与国君会盟,形成伯主政治秩序,实际取代天子政治秩序。大夫与大夫会盟,瓦解君主政治秩序,封建诸侯国向专制君主国转变。这一转变以三家分晋、田氏代齐为标志,在战国中期完成,在此过程中,会盟的秩序建构功能凸显。君主专制政治秩序下,君臣之间不存在会盟的政治空间,会盟的秩序建构功能消失。秦国统一各专制君主国,完成大一统,建立专制主义中央集权国家,奠定了之后两千年中国政治秩序基本格局。

(一)会盟与政治秩序起源

会盟始于何时,已不可考。“盟誓制度是从古老的氏族婚盟开始的。氏族社会实行族外婚,导致氏族必须成双成对存在。……在这个时代,氏族靠婚姻盟誓得以生存,社会靠婚姻盟誓得以凝聚。”[2]上述观点有其合理之处,但不免缩小了盟誓的意义。欺骗、报复与人类同行,若无统一制约力量,则人类将处于战争状态。霍布斯认为,战争状态是每一个人对每一个人的战争,实际的战斗不是每时每刻都在上演,始终存在的只是相互之间的战斗意图。人类生活孤独、贫困、残忍、卑污、短寿,始终处于暴力死亡的恐惧中。对死亡的畏惧,对舒适生活的欲望,对保存自己劳动所得之物的愿望,使人类运用理性提出互相同意的和平条件,建立防止互相侵害和外来侵略的公共权力,人类社会从无序走向有序。

信任是社会存在的前提,会盟是建立信任的方式。最初,建构信任的途径是以双方皆畏惧的事物作为见证,违背誓言会遭到见证事物的惩罚。但违背以自然事物作为见证的盟誓,所预期的惩罚并不必然发生。因此,自然崇拜不能够承担惩罚违约,建立秩序之职责。进而,人类建构出神,由其施行违背盟誓的惩罚,原始宗教产生。但神虚幻难知,且在现世生活中,亦不必然惩罚违背盟誓之人。原始宗教也不能完成这个任务。沃格林认为,只有犹太教摆脱了原始宇宙论,建立了历史观念,秩序由此产生,秩序的历史产生于历史的秩序。[3]然而犹太教的戒律只有与世俗权力融合,才具有惩罚违背盟誓、约束任意报复的效力。

霍布斯认为使人履行信约的力量不在于契约言词本身,而在于对违背契约可能产生的某种后果的恐惧,这种恐惧有两种普遍的对象,一是不可见的神鬼的力量,一是失约时将触犯的人的力量。文明社会出现前,对不可见的神鬼的恐惧是维护契约的主要约束力量,但只有在人的力量的约束下,对他人违背契约的畏惧才能够消除,“必须先有某种强制的权力存在,以使人们所受惩罚比破坏信约所能期望的利益更大的恐惧来强制人们对等地履行其信约。”[4]总之,经过自然崇拜与原始宗教的失败,与宗教戒律相糅合的法律成功承担盟誓惩罚的职责,最初的政治秩序得以建构。

(二)会盟与政治秩序变迁

1. 部落联盟政治秩序的内部变革。黄帝时会盟已存在。《史记·五帝本纪》言:“轩辕之时,神农氏世衰。诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈,以征不享,诸侯咸来宾从。”轩辕氏取代神农氏,成为部落联盟的首领。黄帝赢得阪泉之战、涿鹿之战,新建政治秩序得以稳固。

黄帝至帝尧,部落首领遵循宗法继承,帝舜时变为禅让。悉举贵戚及疏远隐匿者,不以天下之病而利一人,为儒家理想政治之追求。然依《竹书纪年》云,禅让实为政变,不过是战国人士在想象中建构的乌托邦,“自从战国时一班政治家出来要依托了古王去压服今王,极力把‘王功’与‘圣道’结合在一起,于是大家看古王的道德功业真是高到极顶,好到极处,于是异于征诛的禅让之说出来了。”[5]禹继舜,启继禹,有扈氏不服,伐之。夏王朝建立,部落联盟首领继承重归宗法继承,政治秩序得以安定。尧舜禹时期政治治理功绩与政治道德水平取代血缘宗法成为继承的依据,此后,各部落因部落首领政治治理与政治道德好坏时而叛之,时而归之,部落联盟政治秩序动荡不安。

2. 宗法封建政治秩序取代部落联盟政治秩序。殷商代夏是部落联盟政治秩序内部调整,并未根本改变。西周建立,标志着部落联盟政治秩序转变为宗法封建政治秩序。分封出现甚早,但并未成为政治秩序建构的根本基础。早期分封多为分封有功的氏族。武王伐商之后大肆分封。武王之封与早期的分封最大不同是分封制与宗法制相结合,大肆分封同族之人,以屏卫周室,因同姓不婚,又与异性诸侯形成联姻之制。部落联盟时期天子与各部落首领之间并不存在君臣之分,各部落政治地位上处于平等状态。武王分封,君臣之分于此而定,但与后世中央对地方郡县制的管理体制、专制主义的君臣关系相比,地方诸侯依然具有较大的行动自主性。

3. 伯主政治秩序取代天子政治秩序。东周时,周王室衰微,诸侯相争,天子政治秩序被伯主政治秩序取代。伯主取得部分天子之权,如臣服诸侯之朝聘和纳贡,甚至取得了分封异姓诸侯的权力。伯主亦承担部分天子之责,“凡侯伯,救患、分灾、讨罪,礼也。”(《春秋左传·鲁僖公元年》)春秋时期诸侯国内士大夫地位崛起,相互争斗,僭越君主职权,宗法封建政治秩序呈现向君主专制政治秩序演变的趋势。“诸侯皆在是,其言大夫盟何?信在大夫也。”(《春秋公羊传·襄公十六年》)春秋中前期齐、晋、楚称霸,春秋晚期吴、越称霸。会盟在伯主政治秩序的形成与变迁中,发挥着显著的功用,并在春秋中后时期逐渐达到高潮后逐渐衰落。

春秋初期,诸侯国间互相征伐,无相对霸主。齐国经过多次征战,平定卫国,与纪国、鲁国、宋国、郑国修和,称霸诸侯。“齐侯、宋公、陈侯、卫侯、郑伯会于鄄。十五年春,复会焉,齐始霸也。”(《春秋左传·鲁庄公十五年》)周王室的认可是齐国称霸的重要标志,如经传中言单伯(周王室卿士)参与会盟。齐国称霸,形成相对稳定的霸主政治秩序,其后二十年间政治秩序相对安宁。公元前662年楚国攻打郑国,齐国四次大会诸侯,救郑伐楚,公元前656年战胜楚国,与楚修和。又因郑国逃离安定周王室的首止之盟而讨伐郑国,公元前651年,诸侯与郑伯盟于葵丘,再次修和。葵丘之盟周王室派宰周公参加。

葵丘之盟后十年间,政治秩序并不平静,公元前645年楚侵徐,诸侯相会以救徐。公元前642年,郑国与楚国会盟修和,郑伯朝楚,政治秩序由此持续动荡近百年,诸侯会盟争霸进入高潮时期。公元前642至公元前613年是首个高潮期。以齐国为首的伯主政治秩序,首先面临成员国宋国的挑战。宋国结盟曹、邾、楚试图称霸,但被各诸侯国迅速击败。现有政治秩序亦受到晋国的毁灭性挑战,齐国的霸主地位被晋国取代。晋文公击败楚国,与齐修和,臣服郑卫,公元前632年,于践土之盟称霸诸侯。周王室派王子虎参与会盟。

新的政治秩序受到外部楚国的威胁和郑卫叛乱的困扰。郑国依旧摇摆于晋楚之间,晋卫的矛盾尚未解决及卫国的内乱并未彻底平复。公元前614年晋郑、晋卫在鲁国的撮合下修和,莅年诸侯会盟于新城。新城之盟后十年间,除晋楚争郑外,齐鲁之间亦发生多次纷争。齐国虽失去霸主地位,但实力依然强大,又因地理位置远离晋国,因此并不真心服从。齐鲁纷争因晋国调停不力,促使郑国再次背叛晋国,与楚国会盟修和。公元前606年,郑公子兰在晋国的支持下,发动政变夺取国君之位。公元前602年诸侯盟于黑壤,周王室派王叔桓公参与会盟。

黑壤会盟后六十年间,诸侯会盟争霸达到高潮。以晋国为首的伯主政治秩序动荡不安,脆弱无比,面临周边国家的强力威胁,晋国苦苦维护霸主地位。具体而言有:晋楚争郑,郑、宋、陈徘徊于晋楚之间;晋齐不合,互相攻伐;晋秦之间亦多次征伐。这一时期的会盟亦有新特征出现,最为显著的莫过于晋国为制衡楚国,与吴国会盟修好,吴国开始登上诸侯会盟争霸的舞台。晋国利用吴楚的矛盾,分散牵制楚国,趁机攻伐宋、郑、卫、许、齐,并与之修和,公元前553年在澶渊会盟。除上述新特征外,士大夫的政治地位开始崛起,逐渐掌握了国政大权。“诸侯盟,又大夫相与私盟,是大夫张也。故鸡泽之会,诸侯始失正矣,大夫执国权。”(《春秋谷梁传·襄公三年》)

4. 士大夫的崛起与君主专制政治秩序的建立。公元前545年的弭兵之盟是春秋诸侯会盟争霸的转折点。弭兵之盟后二十年间,除郑、蔡、宋等国发生内乱外,诸侯国间大体相安无事。公元前522至公元前513年,诸侯会盟主要与周王室内乱有关。公元前502年至公元前493年,晋国内部斗争加剧,范式、中行氏为乱,晋国无暇他顾。齐国趁机与郑国、卫国、鲁国相继会盟,挑战晋国霸主地位,以晋为首的伯主政治秩序彻底崩溃。公元前493年至春秋末年,吴国国力大增。“吴在是,则天下诸侯莫敢不至也。”(《春秋公羊传·哀公十三年》)夫差降伏勾践,战胜齐国,公元前482年吴会晋、鲁于黄池,周王室派单平公参与会盟。公元前473年勾践打败夫差,遂灭吴。春秋诸侯会盟争霸至此落下帷幕。

战国时期,周王室更为衰微。诸侯国内卿大夫争权愈发激烈,至战国中期形成七雄争霸的政治秩序。秦孝公重用商鞅,变法图强,于公元前342年称霸诸侯。以秦为霸主的政治秩序并不稳定,公元前338年韩、魏服齐。秦齐争霸,其他列国亦不甘示弱,会盟争霸进入合纵连横阶段。公元前221年,秦始皇统一各君主专制国,形成专制主义中央集权的大一统政治秩序。宗法封建政治秩序变为君主专制政治秩序。先秦会盟至此正式结束。

三、政治秩序对会盟的建构

不同的政治秩序下,会盟得以存在的政治空间不同。政治空间与诸侯国行动自主性呈正相关。行动自主性的差异,使得不同政治秩序下会盟的特征各不相同。具体体现在以下六个方面:

(一)会与盟是否共同发生

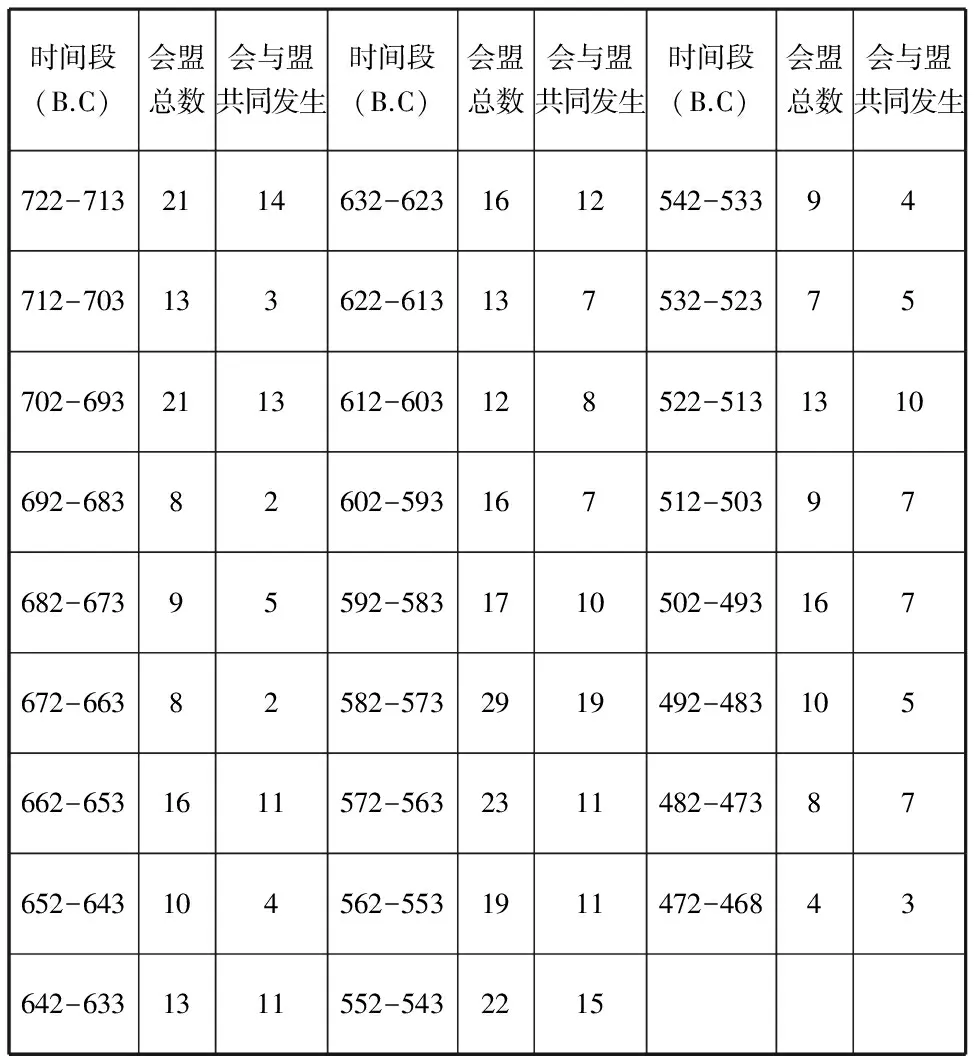

1. 宗法封建政治秩序下(春秋时期)会与盟共同发生占主导地位。会与盟共同发生时,《春秋左传》的书写方式有二:一为盟,二为会而盟;不共同发生时,《春秋左传》的书写方式有三:一为会;二为胥命,即一般的诸侯相会,互相会谈申约,但不歃血设盟;三为遇,即先于会之期相见。部落联盟政治秩序下(春秋前)会与盟共同发生的状况已不可知。春秋时期,依《春秋左传》记载,会发生140次、盟发生165次、会而盟发生50次、遇发生7次、胥命发生2次。会与盟共同发生(包括盟、会而盟)共有215次,占会盟总数60%,占主导地位。会与盟共同发生占会盟总数之比例随时间变化亦始终在60%左右。(见表1)因此,有学者认为,春秋中晚期,诸侯国间大多只是相会而不再热衷于盟誓是不准确的。

2. 君主专制政治秩序下(战国时期)会而不盟占主导地位。战国时期,对会盟的信任明显下降。41次会盟中,会与盟共同发生仅7次,占会盟总数的15%,较春秋时期的60%大幅度下降,会而不盟成为主导方式。

(二)会盟次数及会盟强度

1. 宗法封建政治秩序下(春秋时期)会盟次数及会盟强度达到顶峰并逐渐衰落。本文言“会盟”为广义之“会盟”,即以相会为标准,无论是否结盟。狭义的“会盟”指“会且盟”,即会与盟共同发生。部落联盟政治秩序下(春秋前)会盟次数已不可考。春秋时期会盟的次数,姚彦渠《春秋会要》统计《春秋》一书之会、盟、遇、胥命共188次;刘伯骥《春秋会盟政治》依据《春秋大事表》及《通志》统计,《春秋》中会101次,盟89次,同盟16次,共206次。而笔者依《春秋左传》统计,春秋时期会盟共发生364次,平均每年1.43次(即会盟强度为1.43,会盟强度指会盟次数除以会盟年份)。一次会盟至少需要两方参与,实际平均每次会盟有3.8个参与者。会盟总体发生状况见表1:

表1 《春秋左传》会盟表

从表中可知,春秋初期,会盟频繁发生,之后次数下降,短期内处于相对低位。春秋中前期,会盟次数逐步回升,至春秋中后期达于高峰。春秋中晚期,会盟次数再度下降,直至历史最低位。

会盟次数变化趋势与会盟强度变化趋势相吻合。从表中可知,春秋初期,会盟强度处于1.4(以每十年发生会盟的次数除以十得出)至2.1之间,之后强度下降,处于0.8左右。公元前662-653年会盟强度迅速上升,处于1.3至1.6之间,之后强度下降,处于1.2左右。春秋中前期会盟强度波动上升,会盟强度处于1.4至1.6,之后出现小幅度下滑。春秋中后期会盟强度持续上升,至公元前583年左右达到顶峰。公元前602-546年,会盟强度处于1.5至3.0之间。春秋晚期,会盟强度迅速下滑至0.6左右,之后有所上升,处于1.0至1.3之间。公元前512-503年,会盟强度小幅度下降,处于0.9左右,之后再次上升,处于1.3至1.6之间。公元前493-468年,会盟强度持续下滑至0.3,为春秋最低点。

春秋时期会盟次数与会盟强度的升降大体与政治秩序变迁状况吻合。当某国称霸,形成相对稳定的霸主政治秩序后,会盟次数有所减少。相对稳定的政治秩序面临联盟外政治力量的侵略或联盟内成员背叛的威胁,联盟因此举行会盟,会盟次数和强度上升,直至政治秩序再次稳定。

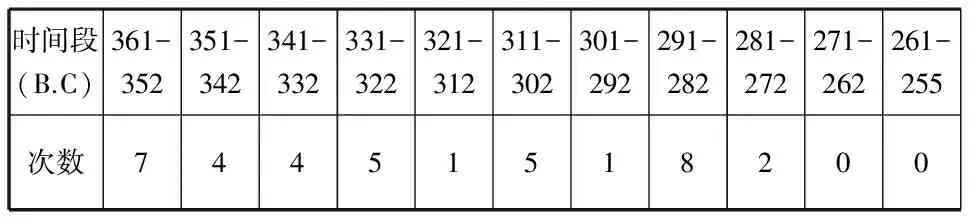

2. 君主专制政治秩序下(战国时期)会盟次数及会盟强度大幅度下降直至消失。战国时期有明确历史记载的会盟共41次。战国时期的会盟可分为三个阶段:一、公元前468年至公元前362年。百年内仅有两次会盟的记载,会盟处于低潮期。二、公元前361年至公元前255年。这一时期,秦孝公即位变法、谋霸诸侯,会盟出现小高潮,41次记载中有37次发生于这个时期。三、公元前254年至公元前221年,这一时期,会盟见于史册的有2次。公元前221年,秦朝建立,先秦会盟亦随之消失。见表2:

表2 秦孝公即位至周初亡年间会盟表

(三)会盟的主导者

部落联盟政治秩序下(西周前)会盟由天子主导。宗法封建政治秩序下(春秋时期)会盟由诸侯主导,周天子丧失对诸侯国的管束能力,各诸侯国间为谋求政治稳定或霸主地位,开始主导会盟,包括与周天子的会盟。春秋后期,诸侯国内士大夫崛起,君主大权旁落,士大夫主导者各国间的会盟。君主专制政治秩序下(战国时期)会盟以专制君主国国君的意志为主导,参与会盟的将、相等官员,仅为国君的代表,与春秋时期士大夫的权能已不可同日而语。

(四)会盟参与者所属国家

1. 宗法封建政治秩序下(春秋时期)会盟参与者所属国家。部落联盟政治秩序下(春秋前)会盟参与者所属政治体为各部落。春秋时期会盟参与者所属政治体包括周王室、诸侯国以及蛮戎。据笔者统计,周王室参与会盟17次,主要诸侯国中鲁231次、齐148次、宋129次、郑127次、晋126次、卫116次、曹78次、邾66次、莒47次、陈45次、楚37次、杞33次、薛28次、滕27次、小邾26次、许23次、蔡21次、吴14次、秦10次。从参与会盟次数的多少,可直观感受到各诸侯国的活跃程度、国家实力及政治战略地位。比如郑国,处于晋楚间,晋楚争霸,更凸显其政治战略地位的重要。郑国为求生存,摇摆于晋楚间,因而参与会盟次数较多。鲁国会盟次数的绝对领先,除上述因素外,还与《春秋左传》主要记载鲁国历史有关。秦国参与会盟次数稀少,除其自身政治治理好坏外,与被外夷分散精力,无暇顾及争霸中原有关。

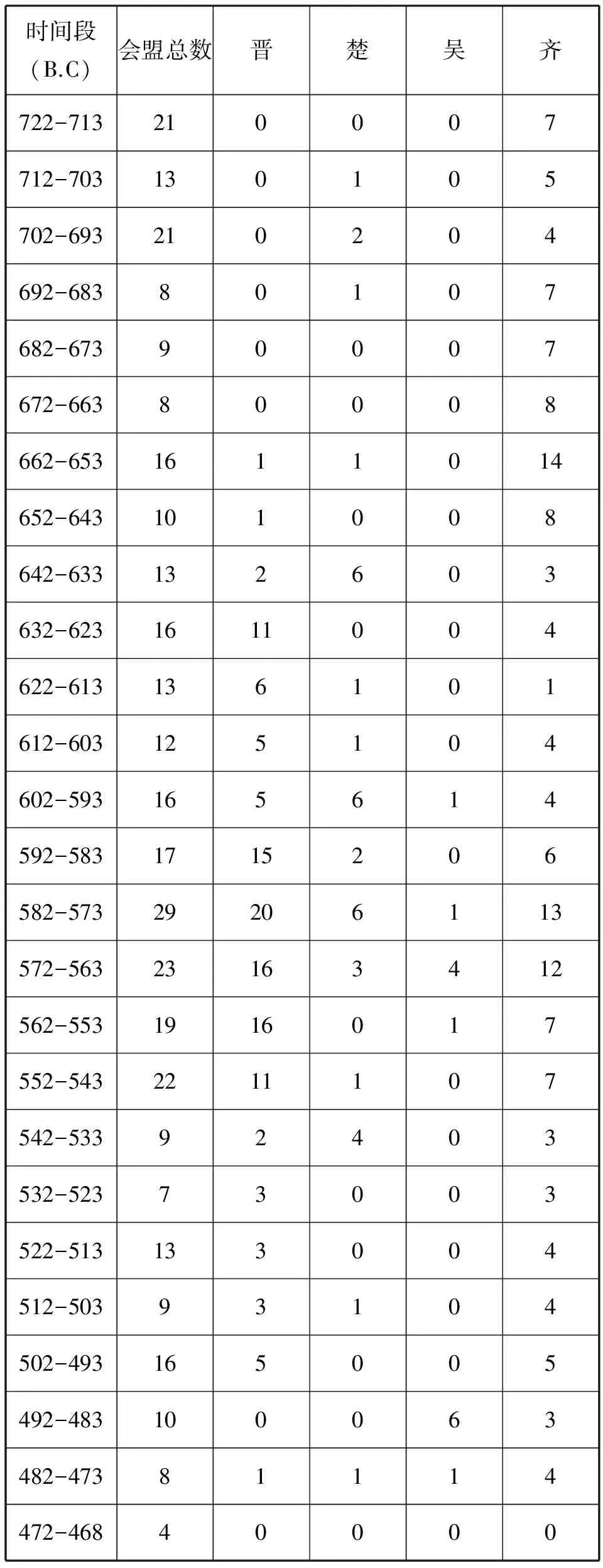

从参与会盟次数也随时间演变状况,亦可直观感受各诸侯国的活跃程度、国家实力以及政治战略地位变迁。见表3:

表3 《春秋左传》部分诸侯国会盟表

从表中可知,齐国会盟次数在春秋初期处于较高水平。公元前722年至公元前679年为争夺霸主地位进行会盟,公元前679年至公元前643年为抵御联盟外国家侵略以及讨伐联盟内背叛的国家进行会盟。公元前712至公元前683年间,楚国为降伏周边小国多次会盟。春秋中后期晋、齐、楚三国相争,三国的会盟次数皆处于较高水平。春秋晚期,三国会盟次数皆大幅度下降,楚国尤为明显,这与吴国的崛起密切相关。吴国会盟分为两个阶段:一是公元前602至公元前553年,晋楚争霸,晋国联吴制楚;一是公元前492至春秋末年,吴王夫差谋霸中原。总之,齐国在春秋时期始终是霸主之位的有力竞争者;晋国与楚国在春秋中期及偏后,国家实力处于顶峰;吴国则在春秋末期,试图谋求霸主之位。

2. 君主专制政治秩序下(战国时期)会盟参与者所属国家。战国时期,会盟参与者以秦、魏、韩、赵、燕、楚、齐七国为主。战国时期,秦国的活跃程度、国家实力以及政治战略地位大幅度上升,地位变得举足轻重。秦国参与次数最多,共27次,占会盟总数的65%。其他国家参与会盟:魏国23次,赵国14次,齐国10次,韩国8次,楚国8次,燕国4次。秦国外魏国次数最多,这与其政治实力及地理位置密切相关。“今夫韩、魏,中国之处而天下之枢也,王其欲霸,必亲中国以为天下枢,以威楚、赵。”(《史记·范睢蔡泽列传》)

(五)会盟参与者身份等级

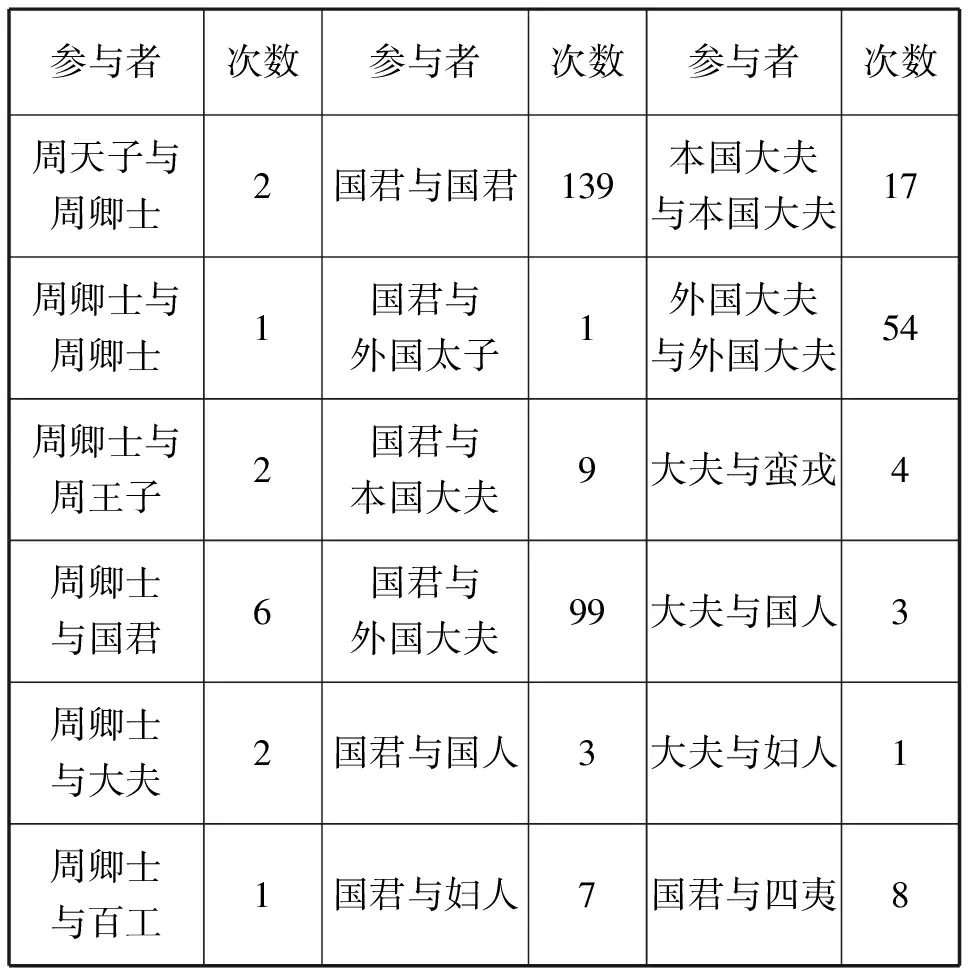

1. 宗法封建政治秩序下(春秋时期)会盟参与者身份等级。部落联盟政治秩序下(春秋前)会盟参与者身份等级为部落联盟盟主与各部落首领。宗法封建政治秩序下(春秋时期)会盟参与者身份等级,主要有三种:周卿士、国君、大夫。见表4:

表4 春秋时期会盟按参与者的身份等级排列表

从表中可知,国君与国君、国君与外国大夫、外国大夫与外国大夫、本国大夫与本国大夫会盟占主导地位。其随时间变化如表5:

表5 春秋时期会盟参与者身份等级随时间变化表

从表中可知,国君与国君会盟次数,在春秋初期处于绝对高位,春秋中前期大幅度下降,但总体而言仍处于相对高位,春秋中后期,有小幅度回升,但在春秋晚期,跌至春秋以来最低水平。

国君与大夫会盟次数,整体而言,相对稳定,虽有所波动,但无显著之变化。在国君与大夫会盟中,一部分是大夫作为国君代表参加与其他国君的会盟。这种会盟的实际性质是国君与国君会盟,但以实际参与人员而论,则属国君与大夫会盟。这种会盟,或是出于国君意志,或是出于大夫意志。国君与大夫会盟中亦有国家无君,大夫暂以国君名义参与的会盟。

大夫与大夫会盟之次数,在春秋初期和春秋中前期,共发生14次,发生次数较少。春秋中后期,次数上升,同国君与国君会盟之次数相差无几,公元前573至公元前543年间一度超越。春秋晚期,随着会盟次数的总体下降,大夫与大夫会盟之次数也呈现出下滑趋势,但大夫与大夫会盟之次数在大部分时间内依然超过国君与国君会盟之次数,公元前482年之后占绝对优势。

从表中可知,国君与国君会盟所占比例总体呈现下降趋势,大夫与大夫会盟所占比例总体呈现上升趋势,这与上述分析相吻合。春秋末期与春秋初期反差巨大,亦印证春秋中后期政治斗争之激烈,政治秩序急剧变革。

周王室参与会盟的情形有三:一、会盟以征伐;二、会葬;三、会盟以安定周王室。具体包括,周王新即位,与诸侯国会盟以谋求支持;周卿士相争,周天子使之盟以修好;周天子去世引发周王室动乱,周卿士因争权夺利而会盟。《春秋左传》对妇人参与会盟持贬斥态度。妇人参与会盟的情形有四:一、妇人与国君通奸相会;二、妇人跟随国君参与会盟;三、妇人因国君参与会盟;四、国君会见其女儿。国人参与会盟皆是在国内出现严重政治危机被迫参与的,不是每一次政治危机的解决都会出现国人的身影。蛮戎与中原诸侯国会盟的情形有四:一、会盟以修好,继续稳定和平关系;二、征战后会盟以修和;三、为避免发生战事而会盟;四、参与中原诸侯国间斗争,会盟以谋救他国。

2. 君主专制政治秩序下(战国时期)会盟参与者身份等级。战国时期会盟参与者身份等级,主要有二:国君与臣子。春秋时期,会盟参与者中,大夫是主要身份。战国时期,相、将成为主流,这一转变昭示着诸侯国内政治秩序发生重大变动,宗法封建政治秩序演变为君主专制政治秩序。

(六)会盟的目的

1. 部落联盟政治秩序下(西周前)会盟的目的。尧舜禹时期会盟之记载现存有二,皆为会盟以讨伐叛乱,维护联盟内部政治秩序稳定。商周之际及西周时期的会盟,主要目的有三:一、会盟以攻伐,推翻商王朝,颠覆原先政治秩序;二、会盟以讨伐,镇压内部叛乱,稳固政治秩序;三、会盟以分封,巩固周王朝,构建新的政治秩序。

2. 宗法封建政治秩序下(春秋时期)会盟的目的。春秋时期的会盟虽被深深地烙上争霸攻伐色彩,但会盟在其他领域依然发挥着不可替代的作用。“无障谷,无贮栗,无易树子,无以妾为妻。”(《春秋公羊传·僖公三年》)会盟按目的可分为十类:一、会盟以修和;二、会盟以侵伐;三、会盟以谋议;四、会盟以定位;五、会盟以救助;六、寻盟;七、会盟以婚逆;八、会盟以成戍;九、会盟以定田;十、会葬。

其中,会盟以修和与攻伐占绝大多数。会盟以修和是指各诸侯国或国内各方通过会盟,继续稳固或重新结定和平友好关系;会盟以攻伐是指各诸侯国或国内各方通过会盟攻打或谋划攻打他国;会盟以谋议是指各诸侯国或国内各方通过会盟商议并达成一致意见,其与会盟以谋和或会盟以谋伐的差别在于前者与战争无甚关联,后者与战争直接相联;会盟以救助多指一国受到联盟外国家的侵伐或因自然与人为原因引发经济灾难,联盟内各国会盟以救助之;会盟以定位是会盟以谋议中较为特殊的一种,是指各诸侯国或国内各方会盟以安定君王之位,主要包括重新安定或接纳新君两种情况;会盟以婚逆指诸侯国君通过会盟以成婚或逆女;会盟以城戍指诸侯会盟建造防御工事以图守卫之;会盟以定田是指通过会盟重新划定或者归还所侵田地;会葬指参加葬礼。

3. 君主专制政治秩序下(战国时期)会盟的目的。战国时期会盟的目的,与春秋时期相比,并无特殊变化。主要目的依然是会盟以攻伐和会盟以修和。

(七)政治空间与会盟

为什么会盟的秩序建构功能在不同的政治秩序下发挥着不同的作用?笔者认为,这与会盟得以存在的政治空间有关。“人类活动的空间不仅是指物理空间,它还是由人类创造出来的空间,经人与人互相之间的各种沟通结构反映出来,并在其中产生出政治性秩序与社会性秩序。”[6]从物理空间的角度思考,先秦时期的会盟毫无疑问的在大一统政治秩序形成过程中发挥着无可替代的作用。比如秦国通过会盟得到周天子的分封,楚、吴、越等国通过会盟被中原文化接纳,并取得政治合法性。会盟客观上促进了各诸侯国以及中原各国与蛮夷之间的交往,中原文化不断的向外扩张融合,最终形成中华文化与中华民族多元一体的政治格局。

笔者所言政治空间与物理空间不同。布迪厄认为,空间是不同的和共存的位置的总体,即一种差异的结构,这种差异是指在某个关系空间中占有的相对位置,关系空间是不看见摸不着的,很难以经验的方式显现,但却是最真实的现实,是个人或群体行为举止表现的真正根源。[7]政治秩序是一种权力关系结构,政治空间是权力关系结构中各方之间的距离,这种距离本质上是各方的权利与义务关系。权力关系结构形成,政治空间也同时形成,权力关系结构的不同排列,政治空间也互不相同。当权力结构关系中的一方对另一方的支配性增强,政治空间缩小,被支配方的行动自主性减弱;支配性减弱,政治空间扩大,被支配方的行动自主性增强。

会盟对政治秩序的建构是系统单元对系统结构产生的影响,政治秩序对会盟的建构是系统结构对系统单元产生的影响。不同的系统结构赋予系统单元行动自主性的空间不同。“因为随着结构的改变,单元在系统中的布局也随之改变,由此导致对单元行为及其互动所产生结果的新的预期。”[8]亦即在不同的政治体制下,诸侯国会盟的行动自主性空间不同,部落联盟体制大于宗法封建体制,宗法封建体制大于君主专制体制。因此,虽然春秋战国时期诸侯国拥有相当大的行动自主性,但与部落联盟时期各部落间相对平等的政治地位比,地方政治单元的行动自主性却呈现下降趋势。

系统结构规定系统单元的角色和利益,但系统结构的改变与系统单元行动自主性的能力并无直接的关联。虽然诸侯国间存在会盟的行动自主性空间,但并不是每个诸侯国都能充分的利用这个空间,这与诸侯国的政治能力相关。政治体制的改变与诸侯国的政治能力并无明显的关联。在部落联盟政治体制和宗法封建政治体制下,中央政府与地方政府间的政治空间大于专制主义中央集权政治体制下的政治空间。中央政府与地方政府间的政治空间是会盟得以存在的土壤,这种政治空间的压缩会使得地方政府的行动自主性减小,会盟的秩序建构功能也随之减弱并逐渐消失。

四、结语

会盟是一种政治行动方式,通过这种方式,政治秩序得以建立;而政治秩序又建构着会盟的行动特征,如发生次数与强度、参与者状况、目的和存在空间。权力关系结构的内部空间压缩,专制主义中央集权国家形成,使得会盟渐渐退出历史舞台。秦之后,依现代中国民族国家建构的视角而论,会盟主要存在于中央政权与少数民族政权之间。近代以来,会盟存在于中国与世界各国之间,其中大多是屈辱性被迫签订的不平等条约。新中国成立后,独立自主的外交政策使得这一时期的会盟依据国家利益的变化而变化,具有更多自主性与灵活性。

从政治权力关系结构的内在空间研究先秦会盟,有助于理解中国与欧洲政治文化传统的差异。中国的封建制度至秦已经结束,秦之后的中国是专制主义中央集权的中国,而欧洲,即使随着封建制度的解体,君主专制制度以及民主国家的建立,在整个欧洲范围内并没有实现行政权、司法权等政治权力的统一。也正是因为没有实现政治权力关系结构的内在空间的统一,使得外部统一形态更加难以建立和维持。

西方文明深受自治传统的影响,进而影响着人们的生活方式和思维方式,譬如对国家与社会、中央与地方关系理解的差异。在中国由于政治权力关系结构的内在空间压缩,国家与社会以及中央与地方呈现出一种“融为一体”的整合式关系。在西方由于缺乏类似的整合,其国家与社会、中央与地方呈现出一种“泾渭分明”的对立式关系。我们应当反思,是在西方历史经验下,前提预设出国家与社会及中央与地方关系的对立,进而提出应该约束国家行为,解放社会活力,还是应该立足中国历史传统,认同国家与社会及中央与地方的整合式关系,有选择的扬弃,进而探索出各方适宜的活动边界。选择哪种视角的关键在于是否承认中国传统的整合关系具有所谓法理、价值正当性以及能否适应时代变迁。

先秦盟誓发生的物理空间处于不断的变迁与扩展中,但从政治权力关系结构角度讲,它始终发生于存在权力中心的统一性的政治系统结构中,不管这个权力中心是部落盟主还是周天子。本质上讲,先秦时期的政治舞台演出的并不是国际政治的剧本,国际政治的根本前提与特征是无政府状态,但这种状况并不妨碍各政治体间形成局部的或全球性的关系结构,因为政治体间的交往是始终存在的。然而纵观全球政治的发展历程,相互关系结构的存在是否意味着全球政治权力关系结构如同先秦中国一般,经历了一个内部压缩过程?答案显然是否定的。资本主义以及其催生出的共产主义、社会主义重新塑造的仅仅是全球政治物理空间,并没有促使全球政治权力关系结构的内部空间压缩。这似乎是我们这个时代最大的矛盾与困惑:政治物理空间不断重塑带来的前所未有之密切的国际交往,与全球政治权力关系结构内部空间的疏远如旧,迈出无政府状态步履维艰。中国并没有也不可能独身存在于此种矛盾与困惑之外,加强国家建设,谋求全球政治关系结构中最有利位置,我们民族才能实现复兴。

复兴的中国将会如何参与全球治理?这正是人们所忐忑的。不少人担心,中国会走上如欧美国家殖民扩张般的老路,变换模样曰之以新殖民主义。他们认为中国的复兴定会给世界带来战争灾难,而这正是历次大国崛起不可逃避的宿命,尤其是在经历一个世纪的屈辱与压迫后,他们担心中国的民族主义会走向民粹主义。我们应当把这个具有划时代意义的超越放在中国历史进程中来认识,把复兴的中国如何治理全球的疑问放在中国式会盟的历史进程中来求解。

中国式会盟始终以信守承诺、仁义爱民为基本精神,信与义密切相连,信并不是没有原则的信,而是以义为前提与准则的信。仁是义的核心,仁的精髓在于爱民,在于以民为本,为人民的根本利益服务,而不是个人或党派或个别国家的私利,中国的复兴必然是以一个信守承诺的负责任大国的姿态展示在世人眼前。

中国式会盟以自我生存、内部统一与良善秩序为基本追求。中国的内部统一与安定,始终是这个国家最首要与最终极的目的,而良善秩序是中国人对国家及生活的终极期寄,是中国式治理与中国式民主的核心要义,只有实现良善秩序,才会凝聚各方面的力量,获得自我生存的合法性,实现内部统一与安定。

中国式会盟以政治系统的平衡和谐为最高追求,认为平衡是最高境界的稳定。中国式会盟追求的平衡和谐以政治系统内各政治体的平等为前提,互相理解尊重,通过对话协商,实现互利合作,这与近代欧美国家所主导的全球体系有本质的不同。中国曾经长期处于全球领先地位,但并不是依靠侵略扩张,其通过会盟建立的治理天下的朝贡体制,虽带有明显的自保性质与自我中心性质,但本质上是以平衡和谐为基本特征最高追求的。中华人民共和国成立后亦始终遵循和平共处的五项基本原则,积极参与全球治理。现实经验也启示我们,一个和平安定的全球秩序与国内秩序是中国复兴的有利前提,因此,中国的复兴必然会继续努力维护与建构平衡和谐的全球秩序。总之,自我生存、内部统一、良善秩序、信守承诺、平衡和谐是中国式会盟的五大特征,而这也是历史中国与复兴中国参与全球治理的一贯精神。

[1] 郑杭生,杨敏.社会互构论:世界眼光下的中国特色社会学理论的新探索——当代中国“个人与社会关系研究”[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[2] 田兆元.盟誓制度演进及其引申[J].重庆社会科学,2012(1).

[3] 埃里克·沃格林.以色列与启示[M].叶颖,霍伟岸,译.南京:译林出版社,2009.

[4] 霍布斯.利维坦[M].黎思复,黎延弼,译.北京:商务印书馆,1985.

[5] 顾颉刚.古史辨自序[M].石家庄:河北教育出版社,2000.

[6] 平田茂树.宋代的政治空间:皇帝与臣僚交流方式的变化[J].历史研究,2008(3).

[7] 皮埃尔·布尔迪厄.实践理性:关于行为理论[M].谭立德,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2007.

[8] 肯尼迪·华尔兹.国际政治理论[M].信强,译.上海:上海人民出版社,2008.

【责任编辑 杨 强】

The Interactive Construction of the Pre-Qin Alliance and Its Political Order

LV Ya-qi

(AcademyofHumanities,EastChinaUniversityofScienceandTechnology,Shanghai200237)

The Alliance and political order are mutually constitutive relationship between the co-variation, the Alliance for the construction of political order is the impact on the system architecture system unit produced, the political order on the construction of the Alliance is to influence the system structure of the system unit produced. Changes in the pre-Qin political order through three stages: tribal alliances political order, patriarchal feudal political order, absolute monarchy political order, the league only two in the front, with the construction of political order functions. The political power structure of the network space is the distance between the midpoint and the point of power relations structure formation, consequent political space; different political order, the political space will feature participants League to exist also vary. Determine the order of magnitude of political space action vassal state autonomy construction union participating size functions. Chinese style of the league with self-survival, internal unity, goodness order, commitment, loving righteousness as the basic features to the harmonious balance of the political system as the highest pursuit.

pre-Qin; Alliance; political order; interactive construction; political atmosphere

2014-10-28

吕亚奇(1989-),男,山西临汾人,华东理工大学人文科学研究院硕士研究生,研究方向为中国政治。

K225

A

1008-8008(2015)01-0046-09