雷竹林立体气候特征及其对出笋的影响

2015-06-15李绍进戴龙海

李绍进 王 涛 戴龙海

(临安市气象局,浙江 临安 311300)

雷竹林立体气候特征及其对出笋的影响

李绍进 王 涛 戴龙海

(临安市气象局,浙江 临安 311300)

利用3 a小气候观测分析了雷竹生长期不同层次温度、土壤水分变化特点,以及雷笋生长关键期与气象要素的关系。雷竹林中立体气候特征是气温变化较地温变化大,随着土壤深度的增加地温的变化幅度越来越小;从地面到地下40 cm深度,越往下土壤水分含水率越高。自然出笋期平均地温9.6 ℃左右时,出笋量明显增加;11.4 ℃左右时出笋量激增。人工覆盖增温使孕笋期时间缩短,出笋的时间提前1~2月。

雷竹;气候;出笋

0 引 言

雷竹(Phyllostachyspraecox)是禾本科竹亚科刚竹属的优良食用竹种,主要分布于浙江西北的丘陵平原地带,具有较高的营养和商品价值。雷竹以1 a为一个生长周期,年年出笋,雷竹周年分为长鞭期、笋芽分化期、孕笋期和长笋期(出笋期)4个生长期。

从20世纪90年代就涌现出很多对雷竹林的研究成果。研究了雷竹生长与温度、湿度、降雨等气象因子的关系(胡超宗等,1994)[1];有的重点研究了雷竹生长与温度之间的相关规律(俞樟福,1997)[2]。针对雷竹地下鞭结构,已从群体和个体方面作了一些研究,明确了雷竹地下鞭侧芽存在3大分布规律(何均潮等,1995)[3]。对自然生长与人工覆盖时不同小气候条件对雷竹生长的影响研究较少,尤其土壤及其以下温度对竹笋生长的影响研究少见。

雷竹地下结构是一个非常复杂的鞭根系

统。正常雷竹园竹鞭根的生长年龄有1~4 a,在地下相互交叠,4 a及以上生的鞭发芽率低。竹笋因为大部分时间是长在地下,其地下的温度、水分对其生长极为关键。出笋期是雷竹生长的一个关键期,直接影响到雷竹产量和经济效益。出笋期的气候条件对产量也有一定的影响,因此探讨雷竹生长的地面及地下气候条件对雷竹生产有重大意义。

1 雷竹自然生长的小气候分析

选取临安太湖源镇万亩菜竹笋无公害示范基地(以下简称基地)内跑马岗自动气象观测站资料进行分析(表1)。竹笋基地的年平均气温15.8 ℃,年降水量1447.6 mm;最高气温43.4 ℃,最低-10.3 ℃。在出笋的2—3月降水量多,3月平均气温9.8 ℃是较为适宜的气温。说明雷竹整个自然生长时有喜温湿,出笋期降水多的特点。

表1 跑马岗自动站2009—2014年气象要素

1.1 雷竹林不同层次的气候变化

选择2012—2014年基地内竹林中1.5 m处的气温与地面及以下5层地温进行分析(图1)。竹林中气温变化较地温变化大,随着深度的增加地温的变化幅度越来越小。不同生长阶段的变化特征是:3—4月出笋期不同层次的温度最为接近。长鞭、笋芽分化期的4—9月气温高于地面及地下温度;10月气温高于浅层而低于深层。11—12月孕笋期气温低于地面及地下温度,各层温度差逐渐增大;1—2月孕笋后期各层温度差逐渐变小。

图1 2012—2014年10月气温与地温月变化

地温、气温构成一个统一体,分析时用竹基地竹林中地温与1.5 m处的气温进行对比,将地温减去气温形成图2。在11—2月气温高于地温,其它时间气温低于地温。一年中7月差最大,气温高出地温平均达3.2 ℃;气温低于地温最大的是2月,平均相差1.3 ℃。竹林中气温与地温差距小,说明竹林有自我调节温度的作用。

图2 2012—2014年10月竹林地温、气温差值

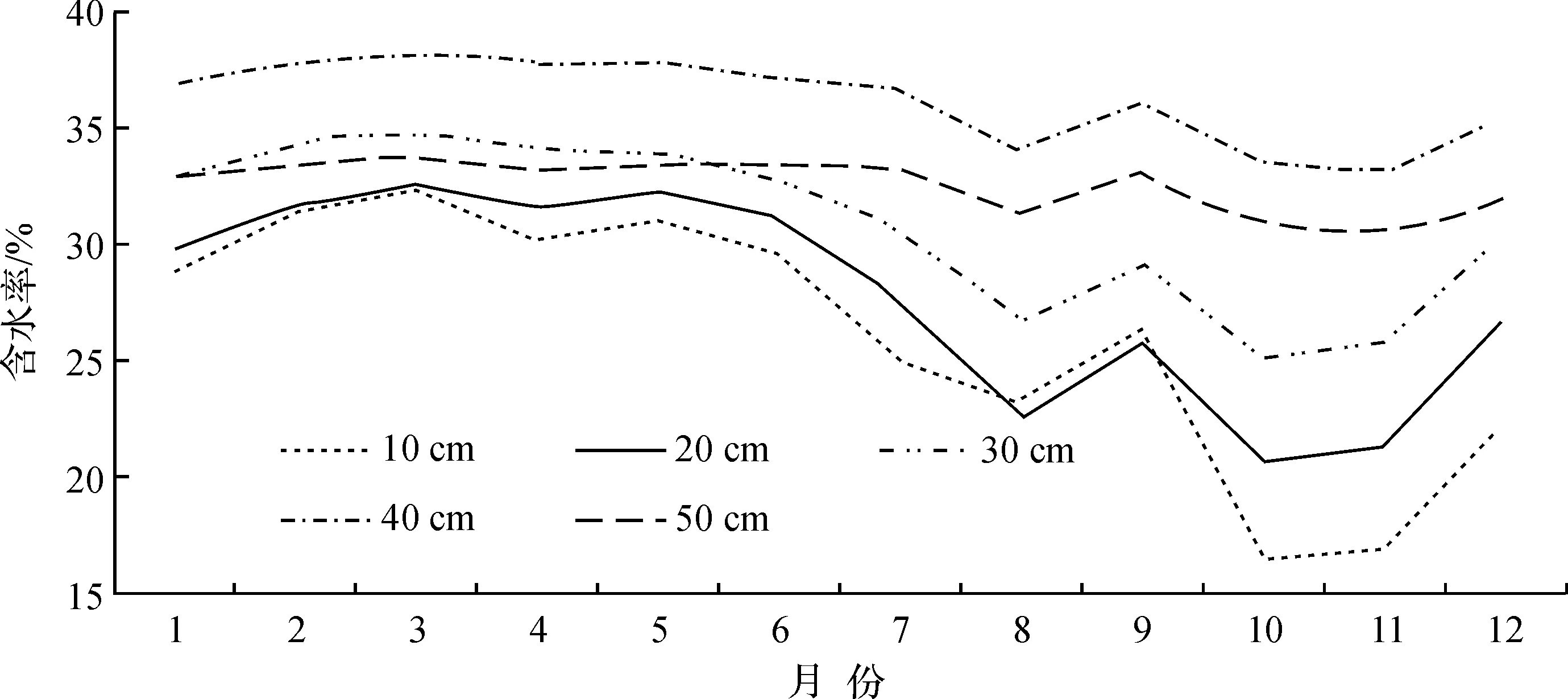

1.2 雷竹林土壤水分

竹鞭及根系都在较浅土壤中,极少深到40 cm以下。1—4月土壤水分含水率较多(图3),月平均土壤水分含水率均在30%以上,其中的30~40 cm最大,有利于竹笋的生长。10—11月最少,月平均最少为17%,对应的是少雨季节。7、8月降水量比较多,迳流大,同时蒸发量也大,土壤水分介于最多最少之间。水分多说明土壤有较强的含水能力,从地面到地下40 cm深度,越往下土壤水分含水率越高,50 cm反而变少。

图3 2012—2014月份年土壤水分含水率月平均

2 雷竹笋不同阶段的地面及地下小气候特征

2.1 雷竹笋地下生长期

由于雷竹地下鞭根系统复杂,开挖调查次数有限,只能结合文献资料和农户介绍进行一个粗略的划分:5月中下旬—7月长鞭期,8—10月笋芽分化期,11—2月孕笋期。

长鞭发育期深度越深平均温度越低(表2),此时气温高于地温,参见图2;笋芽分化期不同深度的积温相差较小,此时气温与地温接近;孕笋期深度越深平均温度越高,对应是气温低于地温。

表2 雷竹林2012-2014年不同发育期不同深度的生长积温和平均气温 ℃

竹鞭期和笋芽分化期在时间上会有重合,多数情况下竹鞭在8月会停止生长,竹鞭生长期要求温度高、土壤水分充足。8月侧芽开始分化,分化速度慢,不易观测到,笋芽到10月才比较明显。9—10月降水相对较少,土壤水分含水下降,笋芽分化速度慢。孕笋期的温度低、土壤水分少,生长较慢。

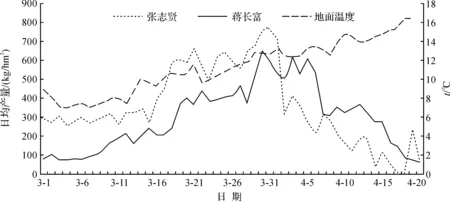

2.2 出笋期气候特征

根据2012—2014年出笋记录,张志贤和蒋长富农户最早出笋可在2月中下旬,产量极小。3月前半个月的日产量小(图4),中旬末到下旬初开始明显增加,到3月底—4月初达到高峰。高峰期后产量明显减少,4月中旬结束出笋。

图4 2012—2014年张志贤、蒋长富雷竹笋日均产量(kg/hm2)与地温(℃)的关系

高峰期之前的出笋量与地温明显呈正相关;4月后的出笋与地温无明显关系。2月中下旬地面日平均气温偶尔会接近或超过7 ℃,可看见少数竹笋冒头。3月上旬地温7.6 ℃,出笋日产量比较均匀;其中2012年上旬气温低,平均5.4 ℃,出笋最少。3月中旬地温上升,旬平均9.6 ℃,出笋量明显增加。3月下旬平均11.4 ℃,出笋量激增。4月上旬地温12.9 ℃,两个农户的产量有区别,张志贤产量呈下降趋势但仍比较高,蒋长富产量上旬前期维持在最高水平,后期才开始呈下降趋势。

3 人工影响雷竹生长小气候分析

竹林覆盖开始时间在11月下旬,视每年春节时间有所调整,到次年4月将覆盖物移走。覆盖作为人工影响的一种手段,主要目的是增温,提前出笋。人工影响下1—2月是主要出笋阶段,3月上旬有少量,12月数量少。

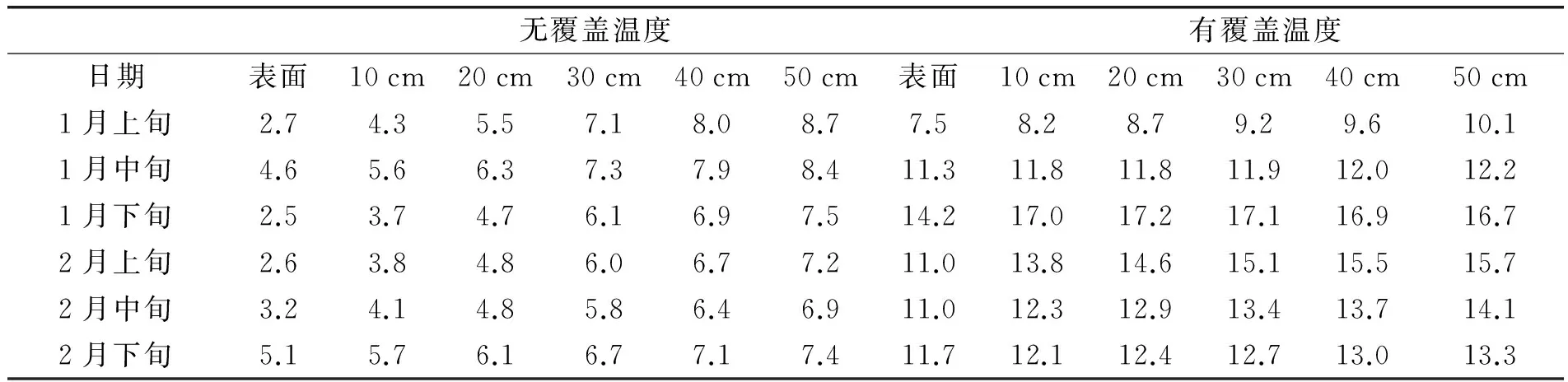

3.1 人工覆盖对温度的影响

1—2月是全年中气温最低的时间,地温平均在2~6 ℃之间(表3),自然状态下达不到出笋的气候条件。通过人工覆盖技术增温,1—2月地温最多可提升到10 ℃以上,至少在6 ℃以上,地面及地下温度能达到出笋的气候条件。从各个层次来看,地下10 cm的增温效果最好,平均为8~8.2 ℃,其次是0 cm和20cm,平均为7.2~8.1 ℃。气温较低时,增温效果越明显。

表3 雷竹林人工覆盖的增温效果 ℃

3.2 人工覆盖对出笋期的影响

从3年的出笋阶段日产量来看(图5),人工覆盖主要的出笋时间在2月。1月上旬有些年份出笋,有些没有,下旬开始出笋量增加,直到2月初;2月日出笋量有起伏变化,与温度有关,(图5中小方框所示)。3月上旬自然笋量增加,覆盖笋下降,总出笋量增加。

图5 人工覆盖下张志贤、蒋长富日产量(kg)与地温(℃)

人工覆盖是从11月开始,地下竹笋生长因增温而加快。根据2012—2014年的地温资料统计,11月一次年2月的有效积温平均为827.6 ℃。在人工增温条件下,11月到次年1月初的有效积温就能达到自然条件下的积温要求。1月上旬地温在覆盖条件下仍然较低,平均只有7.5 ℃,只有零星出笋。1月中下旬地温基本在10~13 ℃,出笋量逐渐增加。2月温度较为稳定,在9~12 ℃,日出笋量有变化且与温度有关。

4 结 论

1) 雷竹生长有喜温湿,出笋时多降水的特点。

2) 雷竹林中立体气候特征是气温变化较地温变化大,随着土壤深度的增加地温的变化幅度越来越小;从地面到地下40cm深度,越往下土壤水分含水率越高,50cm反而变少;1—4月土壤水分含水率较多,8—11月最少。

3)孕笋期气温相对低,到3月地温平均9.6 ℃时,出笋量明显增加;平均11.4 ℃时出笋量激增。3月底—4月初达到高峰;高峰期后产量明显减少,4月中旬结束出笋。

4) 人工覆盖使孕笋期地温增加,加快生长,出笋期可提前到1—2月。

[1] 胡超宗,金爱武,黄红亚,等.雷竹生长气象因子的相关分析[J].福建林学院学报,l994.14(4),295-300.

[2] 俞樟福.雷竹生长与温度关系的探讨[J].竹子研究汇刊,1997,16(3):54-57.

[3] 何钧潮,方 伟, 卢学可,等.雷竹双季丰产高效笋用林的地下结构[J]. 浙江林学院学报,1995,12(3):247-252.

2015-02-13