陕西省装备制造业集群网络研究

2015-06-14孙军娜雷宏振兰娟丽

孙军娜,雷宏振,兰娟丽,章 俊

(1.渭南师范学院 商学院,陕西 渭南714099;2.陕西师范大学 国际商学院,西安710119)

产业集群是提升经济结构,实现经济增长方式转变及提高企业品牌竞争力最有效的途径.装备制造业产业链长、集群特征明显,最适合以集群的形式发展.陕西省作为军工大省,其装备制造业如何通过集群的模式快速发展以及对其集群网络结构的研究,成为众多业内人士及学者首选.近年来,在政策扶持下,陕西省装备制造业产业集中度水平逐年提高,但集群规模化发展受到地域等因素的限制.在现有集群模式下,集群内企业之间知识共享及集群网络间企业竞争合作的关系,容易促成集群网络结构的形成.陕西省装备制造业集群内有哪些成分(科研院所、产业链上下企业、跨产业培训机构等),是否构成较紧密的集群网络,以及这些成分构成的集群网络中是否有主要控制节点等,是本文研究的出发点.

1 装备制造业集群研究现状

波特[1]在1998年指出企业在地理上的集中能够促进技术创新和升级,企业之间会相互模仿创新成果;特别是企业群与科研机构及大学之间的合作更有利于二者相互推进,供应商也会积极靠近企业群;弗里曼[2]在1991年指出企业形成集群后网络内部成员之间存在知识溢出效应,集群的创新网络的良好发展有利于集群知识创新;萨克森尼[3]在1994年指出区域创新网络分为正式合作的网络和非正式合作的网络,集群网络能够增加商业效应并传递各类知识,特别是隐性知识.国外学者从不同角度研究了产业集群的发展模式及特点,已经延伸至集群网络的研究.

国内对产业集群的大量研究在2000年后,比较集中于产业集群的发展模式及特点、集群创新网络及集群网络竞争力.王缉慈[4]在2001年概括了企业在地理上的集中对集群网络形成的促进作用,认为培养具有地方特色的产业集群,营造良好的区域竞争环境,会增强区域经济的竞争优势;盖文启[5]在2002年较为系统地研究了集群网络及产业集群内部的创新机制,概括了创新网络的构成要素;周晓辉[6]在2009年指出装备制造业对国民经济具有非常重要的意义,对于陕西省而言,其战略意义更为突出.文章分析了装备制造业对陕西省经济的影响并从振兴装备制造业的角度,提出发展陕西省区域经济的途径;王保利[7]在2011年以陕西省装备制造业为例,对品牌竞争力对产业集群影响的作用机理进行分析,指出品牌竞争力的各个指标对产业集聚具有正向影响,并在2014年的后续研究中[8]认为发展产业集群品牌是陕西省装备制造业提高产业集群竞争力的必然选择,结合品牌对集群的作用和效应,提出发展陕西省装备制造业集群品牌的途径;张萍[9]在2014年指出应该通过攻克核心技术等方法解决陕西省装备制造业军民融合度低、创新力不足、竞争力不强等问题.

本文在以上研究基础上,界定集群网络,分析集群特点,并对陕西省装备制造业集群发展给出建议.

2 陕西省装备制造业集群网络研究

产业集群演化的过程与网络的发展具有相似性.装备制造业产业链上各要素之间的关联程度高,有利于产业集群的形成.集群要发展,产业链是关键,特别是装备制造业,仅仅靠政府政策的支持及公共性投入的吸引是远远不够的.

2.1 陕西省装备制造业发展现状

在“一五”期间,布局在全国的46所军工项目中,陕西省有17项,占全国军工企业的三分之一;国防固定资产占二分之一,拥有全国五分之二的国防科研院校.2009年,陕西省有12家装备制造企业进入中国企业500强.然而,2014年中国制造业500强名单公示,陕西省仅有5家(陕西有色金属控股集团(57位)、陕西东岭集团(92位)、陕西汽车控股集团(172位)、中国西电集团公司(314位)、陕西法士特汽车传动集团(403)位).企业要发展,整个产业的经济效益是企业生存之道.即便是核心企业,其生存与发展也离不开整个产业,而产业集群的形成与良好运转,为其可提供更好的市场环境.

2.2 集群网络要素界定及结构分析

参考众多学者对集群的定义,本文认为影响陕西省装备制造业集群状况或者与装备制造业有经济联系的企业或者部门,均为集群要素,包括集群内部独立的经济体和可以提供生产性资源的外部环境因素.出于研究者水平及研究内容的考虑,本文将排除不可控制的资源性要素及外部的基础设施.

产业集群网络结构是指集群内部各企业、部门或机构等要素之间、各要素与整个集群之间相互作用、相互联系而成的系统.结合以上分析及对陕西省装备制造业集群要素的界定,陕西省装备制造业集群网络结构包括产业网络层和社会网络层.产业网络层由零部件供应商、产品的生产商和销售商及一些中间机构、相互竞争合作的企业等,通过产业关联、经济作用及技术合作等关系形成.社会网络层由陕西省政府、各高校及科研院所机构、教育培训机构等与集群内部主体(企业)有社会关系的部门、机构形成.集群的产业网络层和社会网络层并非独立存在,产业网络层是集群网络的核心层,社会网络层可以为集群提供政策支持、技术指导等,两者相互作用,缺一不可.

2.3 陕西省汽车制造业集群网络分析

以陕西汽车控股公司作节点企业来研究陕西省汽车制造业集群网络.陕汽集团依托西安经济开发区泾渭商用汽车及零部件制造基地,产业网络层有上游的法士特传动有限公司、宝鸡华山车辆等零部件供应商和服务企业,有下游的陕汽重卡销售公司、陕汽德龙汽车维修等销售维修企业,有陕汽通汇物流公司等跨产业配套企业和西安比亚迪汽车公司等竞争合作企业.社会网络层有地方政府加强财税支持,有西安交通大学、重大能源研究开发与应用实验室等科研院所,有陕汽华山销售有限公司等中介服务机构和北方汽修等教育培训机构.

本文经查阅陕汽及陕西省内与陕汽相关企业资料,提炼出58个与陕汽业务往来较频繁各个产业中占据比较重要地位的相关企业、部门等(本文只考虑陕西省内经济体),整理数据成矩阵图,借助社会网络分析软件UCINET,绘制出陕西省汽车制造业集群网络图,如图1所示.

运用UCINET软件进行密度测度(见表1).根据结果显示,在由58个传播节点组成的集群网络中,实际存在的连接数为1 018条,即1 018对节点之间存在联系,且整体网络间的密度为0.330 5.对此,构造一个由58个节点组成的网络进行随机试验对比,发现陕西省汽车制造业集群网络的密度(0.330 5)要远远大于随机试验网络(0.063).这说明,在陕西省汽车制造业集群网络内部,企业与企业之间,企业与科研院所、部门之间的联系较多,整个网络的关系紧密.

图1 陕西省汽车制造业集群网络图

表1 陕西省汽车制造业网络密度测度与随机网络密度测度比较

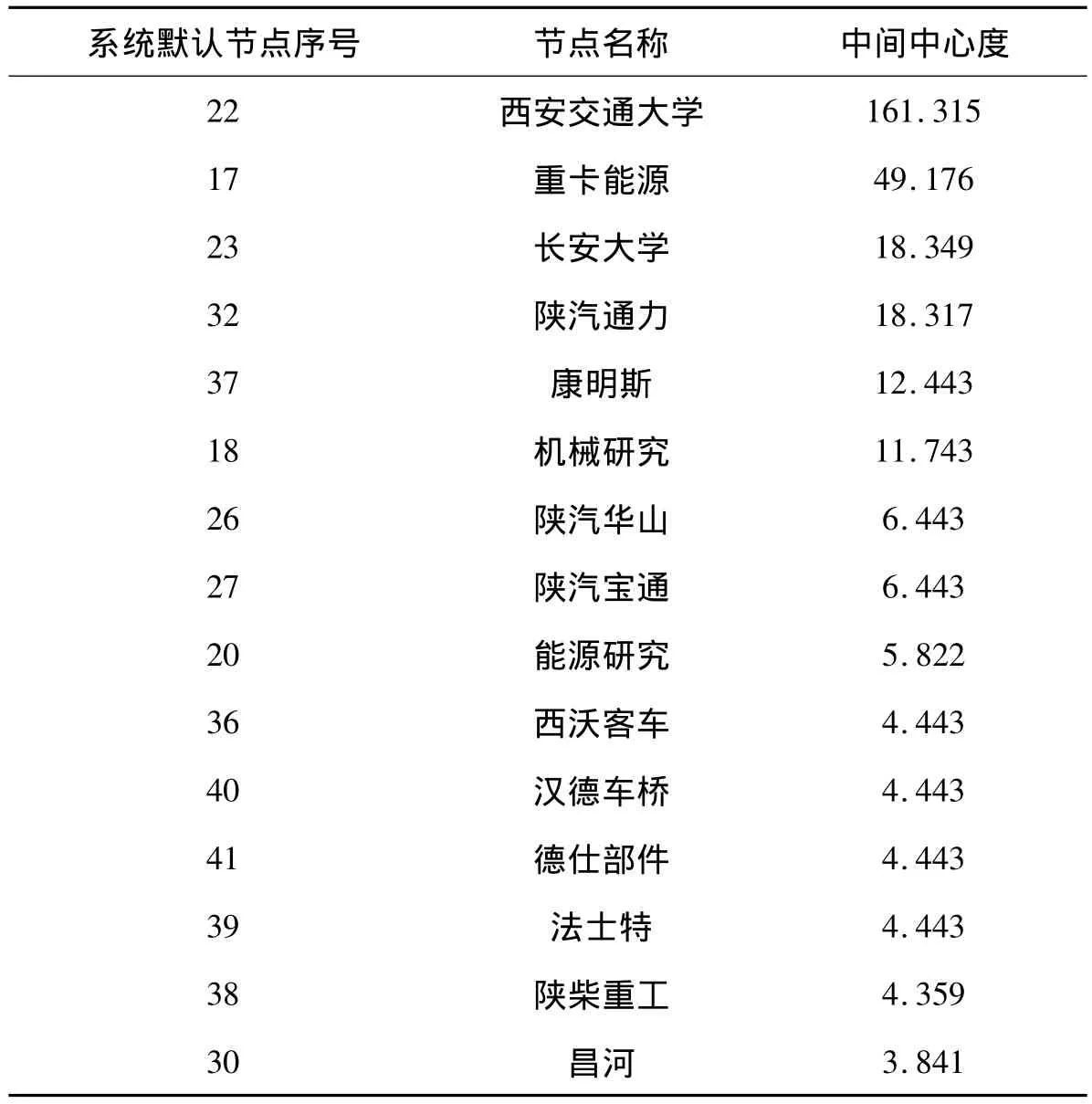

节点的中间中心度是用来测量某个节点作为中介的作用与功能,在一个完整的网络图中,如果网络的行动节点处于许多交往网络路径上,那么,可以认为此节点在网络结构中处于重要地位,“处于这种位置的个人可以通过控制或者曲解信息的传递而影响群体”[10].运用UCINET软件对陕西省汽车制造业集群网络进行点的中间中心度测度,结果见表2.从结果可以看出集群网络58个节点中,45个节点的中间中心度大于0.其中(含陕汽),最大中间中心度为“西安交通大学”(中间中心度为161.315),其次是“重卡能源”“长安大学”“陕汽通力”(中间中心度分别为49.176,18.349,18.317).这说明在陕西省汽车制造业集群网络中,所有企业均不具有控制力,反映出陕西省汽车制造业集群网络路径单一且不稳定.

表2 陕西省汽车制造业集群网络中间中心度测度结果(前15个)

3 主要结论及对策建议

本文在前人研究基础上,界定陕西省装备制造业集群网络要素,分析网络结构.利用社会网络分析软件UCINET,构建陕西省汽车制造业网络结构图,并计算出网络中心度,对比发现网络节点之间联系紧密.对节点的中间中心度测度,发现就整个网络而言,没有主要控制点,集群网络路径单一且不集中.

陕西省汽车制造业集群网络是陕西省装备制造业集群网络的一个缩影.陕西省装备制造业集群网络要发展,必须要重视陕汽、西电等核心企业,其产业影响力及强大的经济带动力对装备制造业发展的作用不可忽视.陕西省装备制造业集群网络如果能发展成以西交大、陕汽、西电、陕鼓等科研院所和企业为控制节点,将避免出现网络内成员分散、连接单一或无桥接点等现象,以进一步稳定陕西省装备制造业集群网络.

本文依托课题“陕西装备制造业集群调查”,仅以陕西省汽车制造业为例做集群网络实证研究,实证分析方面稍显单薄.有关陕西省装备制造业集群网络的研究后续.

[1]Porper M.E.Clusters and the New Economics of Competition[J].Harvard Business Review,1998,98:77-90.

[2]Freeman C.Network of Innovators:a Synthesis of Research Issues[J].Research Policy,1991,(20):499-514.

[3]Saxenian A.Regional Advantage:Culture Competition in Silicon Valley and Route 128[M].Massachusetts:Harvard University Press,1994.

[4]王缉慈.我国制造业集群分布现状及其发展特征[J].中国质量与品牌,2004,(7):44-48.

[5]盖文启.创新网络:区域经济发展新思维[M].北京:北京大学出版社,2003.

[6]周晓辉.装备制造业对于陕西区域经济的影响分析[J].经济研究导刊,2009,(24):138-139.

[7]王保利.品牌竞争力对产业集聚影响的实证研究——以陕西装备制造业为例[J].科技进步与对策,2011,28(19):65-69.

[8]王保利.发展产业集群品牌的必要性与对策研究——以陕西装备制造业为例[J].高等财经教育研究,2014,17(4):79-86.

[9]张萍.军民融合背景下陕西省装备制造业发展探析[J].渭南师范学院学报,2014,29(10):90-93.

[10]Freeman L.C.Centrality in social networks:conceptual clarification[J].Social Networks,1979,(1):215-239.