致中国硬件创业者们

2015-06-11

新硬件不只是智能化

42岁的佟京京把自己的运动时间,从每周2次调整为每天2小时。在健身房里,她大部分的任务是与拳击教练对打,或者说被对方打倒在地。人们很难想象,一位收入颇丰的银行高级经理会如此消磨业余时间。

而这一切,只是因为佟京京买了去往太空的船票,花费10万美元。她正在努力为充分享受待在太空的6分钟,以及返回地面时承受的4个大气压强而做体能训练。在全国,购买同一家公司太空船票的还有30多人,其中不乏邓紫棋、韩庚这样的人气明星。

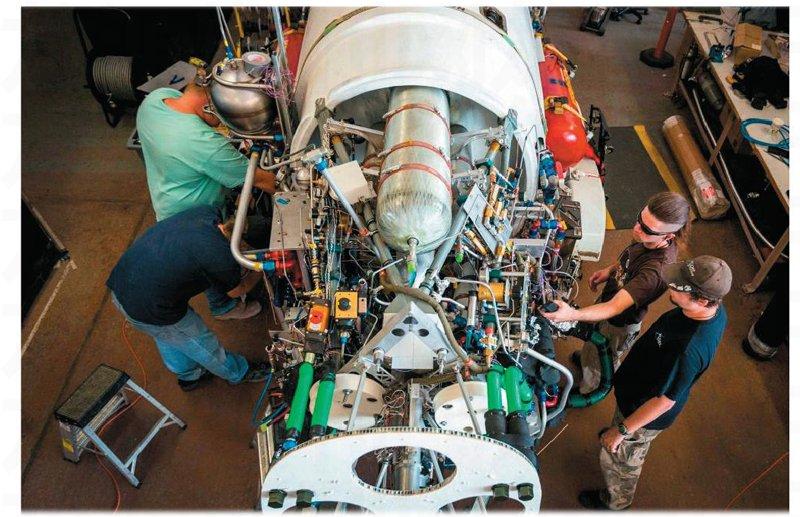

这家私人太空旅行公司名为XCOR,位于美国加州的沙漠里。与“钢铁侠”埃隆·马斯克著名的SpaceX不同,XCOR没有雄厚资金的支持,甚至主管都经常无薪可发。十几年来,它小心翼翼地确保自己的每一个进阶都能盈利,甚至不得不通过预售太空旅行船票维持生存。

这是美国创客们正在做的事情。

对于中国大多数创客,“太空梦”或许有些遥远,大家好像更愿意将热情纷纷倾注于一杯互联网咖啡之中。但看过了太多功能雷同、价值有限、外观相仿的手环、腕表,我们真不能苟同这是在参与“改变世界”。

新硬件时代的逻辑是这样的:如果穿戴式的机械高跷可以帮人们安全地行走,那么梯子就已被重新发明;如果手语的视频翻译器可以直接输出声音或文字,那么对聋哑人和社会都是福音。新硬件时代里造物将不只是简单的功能创新,而是真正的深层价值创造。

当知名评论作家魏武挥受邀参观XCOR,站在沙漠腹地的这家公司里,他萌生出一个念头:造手机真算不上什么有情怀的事。

“免费、低价、快迭代”错哪儿了

当我们说起“互联网”的时候,创业者会想到什么?免费、低价、快迭代。

的确,有无数具有所谓“互联网思维”的成功者,曾不遗余力地布道过类似观点。这使得“互联网三定律”超越了互联网的范畴,俨然成为所有领域创客们的《圣经》。但事实是,对于新硬件创客们,这些论点完全是南辕北辙。

硬件是和软件完全不一样的商业模式。互联网公司做软件,当用户呈几何数级增长时,其成本基本不变。但硬件要面临库存、售后服务等压力,这逼迫硬件公司要无时无刻不想着压缩成本、尽快盈利。免费?那是火上浇油,烧光的是生存几率和未来。

同时,低价比免费更危险。公司卖的的确是硬件产品,但产品背后的增值服务更重要。一款产品,当它被廉价销售的时候,即便利润率能够维持较高的水平,但增值服务在消费者心中的价值却荡然无存。不是所有的便宜都能打动用户,就像并不是所有的果粉都会成为米粉一样。况且,就物质价值而言,好东西天然地就要高价。

最后,快速迭代对于硬件是个坑。软件迭代非常迅速,成本也低。但硬件对工艺的要求非常高,牵扯到更多现实的困境,例如改造生产线、培养技术工人等,快速迭代的代价是无限制抬升成本。况且,一个粗制滥造的硬件产品草率出炉,低劣的品牌印象,还会让市场给他数月后迭代的期待吗?

能量产的硬件才叫产品

理解了上述三大误区背后的硬件逻辑,我们还面临着这样一个现象:许多硬件创业公司,其产品发布的日期在不断“跳票”。这是因为,大部分投身硬件创业的团队都缺乏足够的硬件制造背景,因此低估了可能遇到的困难。

在互联网的世界里,软件和 App 并没有“量产”这样一个概念。但是对于硬件而言,只有可以量产的硬件,才能叫做产品,原型不是产品。过去一年,我们总是能在科技媒体上看到有各种新奇的硬件产品问世,但是之后就再无音信。背后的原因就是创业团队往往可以打造出一款原型产品,但是从原型到商用,中间还有相当长的距离。

理解制造,是创客迈向硬件革命家的分水岭。对于一些正在硬件创业路上的团队而言,这种理解意味着要向现实进行妥协。

或许你有一个十分新颖的点子,但是如果无法尽快将其实现,那么这个点子也就一文不值。或许你的产品还在研发,或者刚刚有些起色,结果却发现巨头们也开始涉足同一领域。这就要求我们在设计产品时,要在用户体验和生产制造中间取一个平衡,这可能是不符合互联网思维的一个想法,但是在制造业中就是这样。

对了,谈到这里就遇到一个非常经典的问题。以前这个问题的版本是“如果鹅厂抄你怎么办”,新硬件时代里这个问题的版本是“如果小米投资了同行怎么办”。在此,有个在创业路上遭遇过2次小米的“过来人”的回答是:如果自己不是华为、360这样的绝顶高手,不用亮剑,赶紧闪,换个山头,灭掉一批土匪,你还是山大王!

谁先播种,谁先收割

但显然,新硬件还没有成为国内创业文化的主流,当创业者们抢着端上一杯互联网咖啡的时候,你不能想象他们能捏起一颗油污的螺丝钉。

我们在进一步深度数字软化,美国却已悄悄进入新硬件时代:无人驾驶卡车刚获得行驶牌照,谷歌智能机器驮驴已进入军队服役,特斯拉电动车俨然成为极客标配……而更多的稀奇古怪的新玩意儿,还在大学、车库和孵化器里被研发着。

更重要的是,那些不善言辞的技术人才并不孤独,改变世界的道路上处处有助力。

比如遍布硅谷的创客孵化器,其实更像一家家大学实习工厂,里边有各种机床和工作台,还有3D打印机等各种先进设备。极客和创客们在各自的工作台上开发自己的东西,需要的原材料都从孵化器里要,设计的产品从原型到最后包装完毕的样品,都在这个工厂里完成。

孵化器还要扮演VC的角色,给每个创业者一定的资金支持,钱花光了,如果产品好,还可以再给钱。一旦1/10的项目被孵化出来,产生B轮的投资价值,其成本全收回来了,双赢!

事实上,带动中国互联网热的BAT,其关注焦点已经不全是“互联网+”。阿里收购了很多硬件型的公司,据说准备搞无人驾驶智能电动汽车;百度在搞中国大脑、百度眼、神灯、翻译机;腾讯在构建物联网基础架构。他们已经像股市中的机构投资者一样,悄悄出货。

中国是制造业大国,我们有那么多制造业的企业家们,是否在“互联网”的狂热中冷静一下?放眼2~3年后的未来,那里有一个“新硬件时代”在悄悄来临。这个时代更适合制造业实业家的口味和习惯,更渴望传统制造业的供应链和经验。

制造业企业家何必现在转弯,进入陌生的岔道?把目光放远一点,继续向前开,可能坦途无限。中国的新制造业正处在黎明前的黑暗之中,但是在天际间,已经有一丝曙光,谁先播种,谁先收割。