债权人生存笔记

2015-06-11李超

李超

聪明人似乎总逃不过老天设下的陷阱,他们看到一切可能的机会,却被一步步推向不可及的深渊。这是一场危险的游戏,“迷信”却仍在继续。

大妈侦探

“一个月之内看不到还款,我就拉上一车老年人到你们单位堵你!”曾海霞对着电话嘶吼。电话另一头随之传来哀求的声音。

这已经成了52岁的曾海霞生活的常态。2014年7月,民间资本业务量达30亿元的四川汇通担保公司,其两个老板同时“失联”,拉开这轮四川民间金融地震的序幕。过去一年,四川检方共批捕580名涉嫌集资诈骗、高利贷转贷等破坏金融秩序的嫌疑人。有“成都民间金融街”之称的成都市锦江区东大街成为重灾区,各种理财公司老板不是跑路,就是被抓。

曾海霞是受害人之一。她将毕生积蓄30万元投入一家叫做中禾投资的理财公司,没想到老板张朝辉去年底就已“失联”,并且公司涉及“吸收”的公共资金达1亿元,其中4800多万元确认无法追回。

得知消息的当天下午,400多名和曾海霞一样愤怒的债权人就围住了中禾公司办公室,亲手将四名高管扭送至当地经侦部门。

然而对官方缓慢的追债行动,这群债权人非常不满。很快,那些懂财务的、能说会道的、肯跑腿的积极分子迅速被推选为维权代表,组建了一个不到十人的“维权小组委员会”,小组成员各显神通。

当初“围剿”公司办公室的时候,债权人拿到中禾公司大量财务单据。他们变身金融侦探,从此入手,不放过任何可能的蛛丝马迹——按照公司资金流水,逐一联系与公司有借款往来的个人,逼他们还款。

在电话中哀求的中年人是维权小组找到的第一个人。此人2014年10月曾接到中禾公司1000多万元的转账,至今尚无还款记录。按照银行账号和身份证等信息,维权小组锁定了这个叫做“刘海”的神秘商人。后者身在西安,为陕西某大型企业的高管。

口才出众、性格强硬的曾海霞承担“催债”任务。2015年3月,刘海终于承认“该借款为个人使用,希望不要声张”,并提出三个月的宽限期,他将保证筹钱偿还。

初战告捷让曾海霞感到得意。她立即勒紧缰绳:“一个月内要见到不低于10万元的首期还款,作为诚意金,两个月内还清所有借款,否则会带老年人上门讨债!”

双方爆发了数次激烈争吵,但刘海最终选择让步,曾海霞则代表委员会,承诺不再继续追查刘海如何获得这笔钱、资金用途等敏感信息。

这种典型的讨债模式成为众多债权人模仿的样板。旗开得胜的中禾公司维权小组进而将调查范围从个人升级到了公司。

3月下旬,委员会从中禾的财务报表中,锁定了张朝辉名下的三家公司。这意味着可以通过冻结这些公司的财产,以偿还中禾的债务,或者逼张朝辉现身。委员会迅速将证据整理成册,附上请愿书,递交给当地警方。

这些资料翔实得让警方感到吃惊——这些“声称自己并不懂投资理财的债权人”居然可以做出如此严密的财务分析和证据搜集,但既如此,“为何债权人不能把尽职调查放到投资前?”

打是为了谈

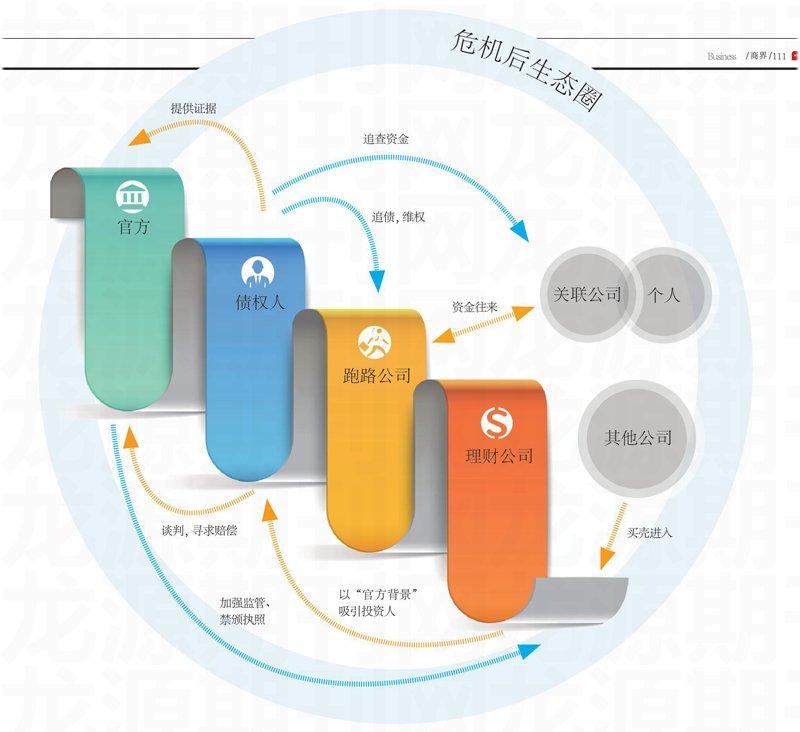

除了追查资金,债权人的另一重要工作,便是与官方谈判。这是他们最有可能取得赔偿的途径。

相比曾海霞,郑峰在他所属的维权小组中占据着更重要的位置——他被称为“郑老师”,是数百名维权人的大脑。郑峰没有局限于追查资金,他着眼于更广的层面:他组织的借贷人维权群已经超过2000人,签名登记的受骗人数超过10万,总金额超过200亿元——在与官方的谈判中,数量往往与压力成正比。

郑峰已经退休,但他平时喜欢读书看报,关注新闻联播,能说会道,写文章也是一把好手。面对官方不同部门,维权代表递交的体裁各异但逻辑缜密的请愿书,都是郑老师的手笔。他因此在债权人中颇有威望。

借助这种威望,郑峰积极地要求担任“谈判专家”。最初的谈判是集体进行的,数百名债权人一起出席政府的对接会、情况交流会、信访部门的接待会等,大家乱哄哄地发泄情绪,不到1分钟便要爆发一次争吵。郑峰挤在人群里,声音再大也没人听得清。集体谈判的大部分结果都是无效且不欢而散。

当然,债权人内部也有分歧。维权者多是散户,工作不同,文化层次和家庭背景不同,损失更是差距悬殊。部分债权人觉得,要激烈地抗议,给官方施压,才能拿到赔偿。在一些县级的维权者中,甚至有人直接向官方要求:“比起省上的几亿元,我们这一共才300多万元,政府赔得起就赔了吧!”

而以郑峰为代表的“谈判派”则觉得,“以政府财政来兜底”这样的语言要谨慎使用,要用道德优势对抗政府的规章制度。

但是真正要谈判,双方核心分歧有二,一是如何定性本轮借贷危机和相关人员的责任?二是无法追回的资金该由谁来埋单?

在郑峰看来,“广大受害人并无参与‘非法集资’的主观故意,而是出于‘响应国家鼓励民间投融资的号召’”——这无疑是一个逻辑游戏。郑峰们寄希望于将这次民间金融危机定性为如“飞机失事、外滩踩踏”等类似的公共事件,由此可以将解决方案上升到“国家赔偿”或“责任性公共灾难性事件赔偿”的高度,那么被骗资金就应该由政府财政出面兜底。

但这样的逻辑在情理和法理面前极其脆弱。相对的,在P2P等投资理财领域法律法规缺失的状态下,官方也难以拿出支持自己立场的绝佳依据。

于是,过去一年,官方力推的投资教育和风险警示标语在四川各地低调开展,在大街小巷悬挂的横幅中,参与“非法集资”害人害己的标语被放到了突出的位置。

圈子里的壳生意

张旭和潘刚是这次四川金融危机里命运迥异、颇具讽刺意义的两个典型。前者从业7年,有着行业“思想者”的称呼,却被一家空壳公司给骗了,沦为债权人;后者只是个半路出家的“金融民工”,不仅安全着陆,还在行业内寻找新的生意。

张旭的伽国投资公司主要涉及P2P、众筹等领域的融资。他自以为设计了一个完美无缺的模型:把项目锁定在熟人圈子里面,对来自省外的项目和合作伙伴一刀切拒绝。

事实上,过去十多年,这种圈子融资弥漫在四川当地的民间金融生态圈中,借贷人分布于亲朋好友、师生同学之中,既有简单的资金调拨,也有稍显复杂的股权、债权融资。它一度成为行业渡劫的救命稻草,也成为本地金融圈抱团躲避官方追查的护身符。但故事的发展超出了张旭的想象,崩塌来得比预想中快。

2月份的最后一天,他带领员工来到关联担保公司索要资金,“还钱还可以做朋友,不还,让你永远无法翻身”。

这家叫做鼎鑫的投资担保公司,老板名为邹燕,与张旭是MBA班的同学。2014年11月,张旭在自己的P2P平台发布了鼎鑫投资的融资项目,为一家商贸公司融资1500万元,为一家汽车销售公司融资1000万元。10天之后,融资完成。

然而让张旭产生怀疑的是,参与鼎鑫的众多股东,原MBA同学会的多名老板同学不断“失联”,旗下多家公司出现破产。在撕破脸皮之前,张旭曾三次找到邹燕,希望“结束项目投放,退还资金,哪怕自己承担部分违约金”。

此时,挤兑风波已经在众多P2P平台蔓延。噩耗来自3月初,张旭发现已经无法打通邹燕的电话,当他赶到鼎鑫投资的办公室时,才发现早已人去楼空。

后面的故事简单、直接,经查,所谓的商贸公司和汽车销售公司,均是空壳,企业法人是邹燕的弟弟和父亲,所有的资金都流转到一个神秘的账号。2月份,该账号显示资金已被提前转走,余额为零。

张旭的圈子融资实验就此宣告失败。

相对的,以前是小商品城老板,后来花几万元建了网站买了软件,还办了营业执照搞理财的潘刚,很幸运。

当初潘刚团队设计的理财产品顺利卖出,顺利到他们自己都觉得惊讶。随后潘刚直接把款项“贷”给了自己熟悉的另一位老板,收取25%左右的利息差价。他委婉地承认,自己并不知道这些钱的最终去向。

这是一场惊心动魄的生意。潘刚发布的理财产品,平均许诺的收益率为17%,其转手的利息为25%左右,理论上来讲,资金最终的接盘方所承担的许诺利息将是一个非常恐怖的数字。

潘刚因此笃定:“看看缺钱的企业和跑路公司卷走的款项你就知道,这些人吸金的时候,就没打算还。”这太刺激了,让做实业出身的他感到害怕。于是在首批资金顺利回收之后,他拒绝了朋友的劝说,依次将款项返还给借贷人,并准备退出。

事实上,这正是“谈判专家”们的逻辑起点:“官方只颁发营业执照,不监管”的做法,助长了投资理财公司的嚣张。因此这一年,官方加大了打击力度,还通过暂停登记、禁颁执照等手段限制新进入者。

但是,人们对财富的渴望并没有减小。2014年,全国新成立的P2P平台达到900多家。最新数据显示,2015年3月,P2P网贷行业整体成交量达492.60亿元,是去年同期的3.51倍,创历史新高;P2P网贷行业历史累计成交量已突破5000亿元,预计2015年P2P网贷行业全年成交量将突破6000亿元。

——新的生意应运而生,有着运营资格的“空壳”在黑市上悄然叫卖。由于准入门槛变高,那张执照正变得越来越稀缺,坐地起价是最朴素的逻辑。

潘刚的“壳子”叫价达到了15万元,但他还在寻找着最好的买家。而在他的朋友圈里,人们互相交流着信息,和那些正在设法“洗白”的地下资本讨价还价。

接盘侠

显然,尽管“伤”得很深,民间借贷对散户仍然有着相当的吸引力。

蒋艾艾曾是香港创基集团的内部员工,也是债权人。去年,这家号称来自香港的投资公司深陷18亿元的融资骗局,轰然倒地,只留下上百债权人日夜奔走。

很长一段时间,蒋艾艾都在跟着各种维权小组到不同的部门上访、递交请愿书,频繁地上街参加抗议行动,这让她疲于奔命。度过了最初的愤怒后。她决定离开这个环境——不论是讨债,还是理财投资。

但休息了几个月后,蒋艾艾又闲不住了。当她重新接触“老朋友”们时,发现尽管跑路的企业很多,但仍然有很多理财公司健在。与以前不同的是,公司方面不再以动辄17%以上的收益率抢客,他们强调的是官方背景,主打“安全、稳定”牌,推出收益率在10%左右的投融资项目,所担保的项目皆来自国有公司。

再次融入债权人集体时,大家不减反增的投资热情让蒋艾艾几乎都忘记了民间金融危机这回事。没人哀叹损失,人人情绪高涨,聊的都是选择哪家投资公司,还在互相快速而又密切地交换情报——哪家公司的官方背景更深厚,国家的哪条方针政策应该如何解读,投资哪个领域更有前景……

上次,他们对高收益热切追逐,这次,他们对“官方背景”青睐有加。但官方背景怎么确定?他们的判断依据依然锁定营业执照和公司实体。

正如前文所述,营业执照有“壳商”买卖。至于公司实体,蒋艾艾知道当年创基财富是怎么运作“实体”的:创基曾推出过一次协商收益率高达20%的项目,项目标的在河南洛阳市,为打消投资人的顾虑,创基曾出面带领投资人代表千里奔赴河南进行查验。但事发之后,这些项目和关联公司,要么与创基毫无关系,要么无处查证。

在这种虚幻的背景下,蒋艾艾刚接触的一家声称有官方背景的投资公司,推出一个总额为5000万元的项目认购,上线24小时后即完成目标。后台的数据显示,70%以上的认购者为10~30万元之间的散户。

而这些刚刚展现出“专业”查账和调查能力的借贷人,既没有提出核实公司背景的要求,也没有提出验证所投项目的诉求,甚至没有人提出要到公司调研一番。一切似乎回到了荒唐的起点,连情节都相似。

在另一家“官方背景”的理财公司里,蒋艾艾遇到了此前的同事,他已经是这个公司的业务员了。对方劝她:“社会上热钱涌动,官方背景的投资公司是最安全的,收益率也稳定。”

即使明白一切,蒋艾艾还是再次心动了。