坠落的人性

2015-06-11黄晓艳

黄晓艳

摘 要:苏童是一个颇有才气的当代作家,其中篇小说不论是在数量上,还是在质量上,都可算得上是上乘之作。他的写作视野非常独特,在小说中对“人性”的关注主要是通过对其中篇小说中的男性的人性分析上体现出来的。苏童中篇小说的男性形象主要是由血腥少年、羸弱青年和专制老年组成,勾勒出传统男权文化逐渐衰落的轨迹。最后通过二元对立的结构模式展现了男权社会中男女的性别对立和男女内部的具体差异,挖掘出中国长久以来的以男权为中心的社会逐步没落的深层结构。

关键词:男性形象 男权 二元对立

苏童是中国当代文坛的杰出作家之一,他与叶兆言、余华、格非被视为“先锋派”的主将。其小说以丰富的想象力、独特的审美姿态和亲切的叙述话语成为上世纪八九十年代文坛的一道亮丽的风景。

苏童善写女人,着力于挖掘女人的精神世界,把女人世界中的勾心斗角、相互倾轧、风骚颓艳描绘得淋漓尽致,创作了一系列丰富、凄艳的女性形象,被戏称为“红粉杀手”。除了对女人的大胆剖析外,男性在苏童的小说里也得到了“特殊”的关照。他笔下的男性形象分为血腥少年、羸弱青年以及专制老年。血腥少年暴力、冷漠、无知;羸弱青年则在父权的压榨下表现得较为懦弱、无能、败家;专制的老年形象表现在对女性的强制和对子孙的掌控上,本身对家族专制的衰落持一种无能为力的态度。这些男性在作品中处于一个血腥、冷酷、羸弱的氛围,从少年到老年呈现出一种衰颓的趋势,一代不如一代。小说诠释了以男性为主导的社会逐渐瓦解,并间接地为女性主义瓦解父权社会提供了一种理论支持。

苏童在中篇小说中所描述的血腥少年彻底颠覆了以往文学作品中孩子的形象,纯真、善良、美好被暴力、血腥、冷漠的本性所取代。

《罂粟之家》中的演义天生愚钝,恐惧饥饿,对馍极为热衷。一个八岁的孩子,却时常把“我杀了你”挂在嘴边。为了滿足自己的食欲,他可以放弃自己的生命。演义的食欲表现出一个孩子潜意识的本性;另外,《罂粟之家》中的刘沉草的冷漠也让读者为之一颤。他在与演义的争斗中,将演义杀死。因此,可以说刘沉草在无形中屈服于残酷、血腥的本能。

《被玷污的草》的少年主人公轩一直在寻找打伤自己眼睛的人,他对老者说:“我只想找到那个打弹弓的人,向他讨还我的眼睛”“我会把他的眼睛也打瞎。”①轩的报复和仇恨心理扭曲了以往作家作品中的善良的孩子形象。

如果说轩的人性仅局限于报复,那么《告诉他们,我乘白鹤去了》中,孩子的“天真”话语让人不寒而栗。作品中的老人因不被子女理解,备感孤独。他老了,害怕死后被子女火葬。这时,孙子为他想出了一个好主意:

小男孩眼睛一亮,忽然拉住祖父的胳膊说,你要是钻到地下死了,他们找不到你,你不是可以永远躺在这里吗?

……

老人转过脸凝望孙子,他把小男孩揽到怀里说,你刚才说什么?让我钻到地下去死?那是个好办法,可我怎么能钻到地下去呢?

活埋。男孩眨巴着眼睛想了一会儿,大声说,活埋就是挖个坑,把人埋进去,再把土盖住,你喘不出气来就会死,这样你不就钻到地下去了吗?

……

我来挖,男孩说,我会挖坑。

……

干得了,我挖过坑的。男孩在焦急中暴露了一件秘密,他附在祖父的耳边说,你记得三叔家的那头羊吗?那头羊不是走丢的,是被我活埋的。

……

老人的手在膝盖上哆嗦着,他说,埋羊和埋人不是一回事,羊是牲畜,可爷爷是一个人,爷爷还是一个活人呀。

人也一样嘛,把坑挖大一点不就行了吗?男孩说。②

最终,男孩把爷爷活埋了。男孩没有受过外在的教育,他的本能欲望没有被外在的情感理智所影响。他在活埋爷爷的过程中所表现出的冷漠的“天真”,显示了少年的凶残本性。

苏童中篇小说中对少年暴力、血腥和凶残的本能有着深刻的揭露,这显示了苏童写作的独特审美姿态。而这种独特的审美则来源于苏童的个人生命体验,他在《南方周刊》的访问中述说了他的童年体验:“人的记忆有非常奇特之处,童年、少年时期对外部事物、对整个世界的记忆,是最清晰,最不可更改的……无论荒诞也好,滑稽也好,甚至反人类的语言。我们小时候所有的儿童教育,其实都是杀人教育。因为我们的小英雄都是要杀人的,不是杀日本人,就是杀国民党,反正就是要杀人。所以我们那一代人脑子里才根深蒂固地裹着那些记忆。”

苏童笔下的血腥少年冷漠、残酷,而他笔下的羸弱青年和专制老年的生命力则呈现出颓废的倾向。

苏童中篇小说中的男性青年显示出一种羸弱的病态。他们既受制于父权家长,又无力掌管家族事业,对女人也不热衷。刘沉草在《罂粟之家》中身体多病,性格柔弱。他惧怕自己的父亲——刘老侠,无力承担家族事业的重担。他喜欢蜷缩在缸里,试图躲避外在的一切。《妻妾成群》中的陈飞浦则是被父权“阉割”后,失去了男性特征的典型人物。这在他面对颂莲的挑逗时显示了出来:

飞浦一动不动。颂莲闭上眼睛,她听见一粗一细两种呼吸紊乱不堪,她把双腿完全靠紧了飞浦,等待着什么发生。好像是许多年一下子过去了,飞浦缩回了膝盖,他像被击垮似的歪在椅背上,沙哑地说,这样不好。颂莲如梦初醒,她嗫嚅着,什么不好?飞浦把双手慢慢地举起来,作了一个揖,不行,我还是怕。他说话时脸痛苦地扭曲了。我还是怕女人,女人太可怕了……飞浦几乎哽咽了,他摇着头,眼睛始终躲避着颂莲,我没法改变了,老天惩罚我,陈家世代男人都好女色,轮到我不行了,我从小就觉得女人可怕,我怕女人。特别是家里的女人都让我害怕。③

飞浦在父权的压制中被“阉割”。他害怕女性,尤其是家里的女性。在这背后是对父辈专制制度的恐惧。青年的病态反映了家族制度的衰落,预示着中国长久以来的男权社会逐渐走向没落。

相较于苏童中篇小说中的羸弱男性形象,他笔下的专制老年形象则与之相反。《妻妾成群》的陈佐千是陈氏家族中的专制独裁者,他先后娶了五个姨太太,乐于周旋在妻妾之中,看妻妾为他争风吃醋。他要求妻妾的绝对服从,将出轨的妻妾投入井中,以此彰显他的权力和虚荣;《罂粟之家》中刘老侠掌管一方土地,家底丰厚。年轻时,他与父亲的小妾翠花花通奸。年老后,因无力孕育下一代,忍辱接受了翠花花和仆人陈茂偷情所生的刘沉草。刘老侠在生理上输给了陈茂,他只能利用手中的权力让陈茂一遍遍地承认自己是狗,以此达到心理的满足。

苏童笔下的这一类老年者在“欲望”中专制、怪戾,他们利用手中的权势、财富流连于“花丛”中,对女性有着强烈的控制欲,即使像陈佐千和刘老侠这样的生理衰退者,也要妻妾的绝对屈从,以此来彰显传统社会中男性的专制地位。

在“欲望”这个主题中,苏童笔下的老年者生理的缺陷和青年的病态反映了家族制度的衰落,预示着中国长久以来的男权社会逐渐走向没落。

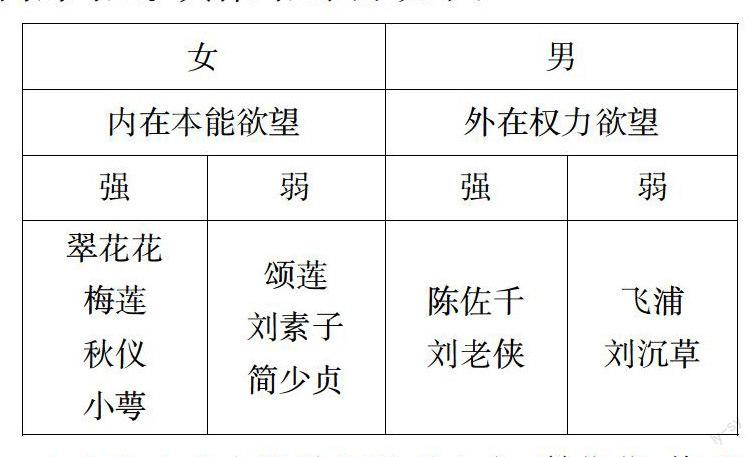

苏童中篇小说中“欲望”下的男女形象各异,但都处于父权社会这个整体中,表现出一种内部的二元对立结构。在父权社会中,以男性为主导,女性处于被奴役、被压制的地位。这体现为父权社会中的性别对立。而在同一性别中,女性内部因内在本能欲望的强弱表现出对立,男性则表现为在外部权力欲望下的父与子之间的对立。具体对立图示如下:

在女性内在本能欲望的对立中,翠花花、梅莲、秋仪、小萼忽视社会强加给女性的道德枷锁,热烈追求自己的本能欲望。而它的对立面是内在欲望较弱的颂莲、刘素子和简少贞,她们受制于父权社會的道德伦理,在实现内在本能的欲望的道路上步履维艰、进退维谷。但是,这些女性之间存在统一性,她们都没有认识到父权社会对她们的迫害,而是忙于与女性内部的尔虞我诈,勾心斗角。而男性是男权社会的主导者,所以这些男性的对立体现在外在权力欲望上。陈佐千和刘老侠是父权家长的代表者,他们在家族中居于中心地位。而飞浦和刘沉草作为子的代表,在父权家长制度的压制下,惧怕父辈,害怕被“阉割”后失去男性特征,所以在小说中只能以男性的羸弱姿态出现。通过这个二元对立的表层结构可以探寻到苏童中篇小说“欲望”下的男女形象所展示出的深层结构,在维持几千年之久的父权社会,道德、伦理、等级制度是非常严格的。在同辈中,女人地位低下,受制于男人的强权,被束缚在家庭中,只能把精力用于讨好男人、陷害他人的心计中;而在长幼秩序上,子一代只能顺从于父辈,否则将遭受被“阉割”的惩罚。

苏童的中篇小说显示了对“欲望”这个主题的探

寻。苏童以精湛的、诗意的笔触勾勒了一个个“欲望”下的栩栩如生的人物。在对这些人物形象的描绘中,尤其是对女性形象的着墨上,苏童显示出了独特的悲剧审美特征。苏童的中篇小说通常以悲剧结尾。梅莲被投井,颂莲疯了,刘素子和简少贞以惨烈的方式自杀等等。苏童对女性的生存处境给予了强烈的关注,以女性悲剧的命运对中国传统的男权社会发出控诉,对长久以来的男权文化进行深刻批判。

① 苏童:《另一种妇女生活:被玷污的草》,江苏文艺出版社2003年版,第99-108页。

② 苏童:《另一种妇女生活:告诉他们我乘白鹤去了》,江苏文艺出版社2003年版,第240-248页。

{3} 苏童:《另一种妇女生活:妻妾成群》,江苏文艺出版社2003年版,第140-180页。

参考文献:

[1] 苏童.另一种妇女生活:妻妾成群[M].南京:江苏文艺出版社,2003:140-180.

[2] 苏童.另一种妇女生活:被玷污的草[M].南京:江苏文艺出版社,2003:99-108.

[3] 苏童.另一种妇女生活:告诉他们我乘白鹤去了[M].南京:江苏文艺出版社,2003:240-248.

[4] 程桂婷.苏童研究综述[J].扬子江评论,2008(6):32-39.

[5] 周新民,苏童.打开人性的皱折——苏童访谈录[J].小说评论,2004(2):25-35.