张宗祥的书学思想

2015-06-10王学海

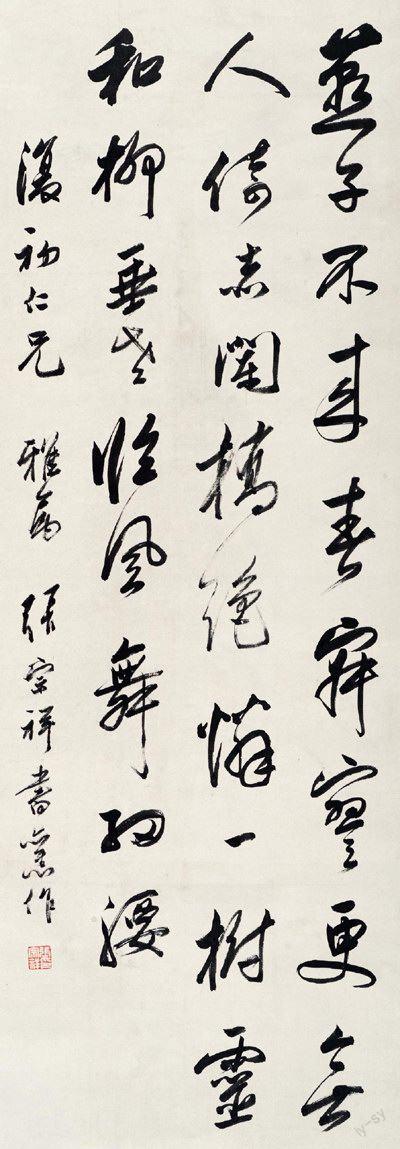

张宗祥(一八八二 一九六五),现代学者、书法家。浙江海宁人。原名思曾,字阆声,更名宗祥,号冷僧,又别号『铁如意馆主』。

早年曾任浙江高等学堂兼浙江两级师范学堂教员,后赴京任大理院推事兼清华学堂教员。辛亥革命后,回杭州任职于教育司,兼浙江高等学堂教员。一九二二年,任浙江省教育厅厅长,期间补抄文澜阁四库全书。抗战期间赴重庆,先后在交通部、中国农民银行任职,兼任文澜阁《四库全书》保管委员会主任等职。一九四九年后,出任浙江图书馆馆长、浙江省文史研究馆副馆长,中国美协浙江分会副主席,浙江省政协常委、民革浙江省委常委等。一九六三年秋,西泠印社建社六十周年,出任西泠印社第三任社长。

一生主要从事文教、图书事业,于文学、史学、考古、金石、书画、医学、音乐、戏曲等领域皆有造诣。校勘古籍达三百余种,著有《说郛》《国榷》《罪惟录》《越绝书》等。书法学李北海,兼融汉魏碑法,雄浑洒脱,兼善画,出版有《冷僧书画集》。

张宗祥论书的美学思想,主要见于《论书绝句》和《张宗祥书学论丛》《铁如意馆碎录》等,其在近代中国书坛的重大贡献和在浙江书法界的领军地位与巨大影响,已为业内人所熟知。然其论印的阐述,更见其精华,却又鲜为人知。

一九六三年十一月四日,《人民日报》刊发了西冷印社庆祝建社六十周年,张宗祥当选为社长的报道。对于张宗祥担任此一重要职务的缘由,当代许多学者甚至印人都以为,张宗祥只是凭借他当时在文史界的威望和他热心出面、积极为恢复西泠印社多方联络奔走,才被授予此冠的。殊不知张宗祥生平对金石笃爱有加,并亲自刻过印。他对印的认识,更丰蕴着精彩的美学思想。《手抄六千卷楼读书随笔》卷之三有云『予昔为刘次尧兄先人所刻《印谱》题一律诗,首四句云:「龙泓开浙系,金蜨任心裁。海上泥封盛,人间玉石灾」。盖印刻自文三桥、何雪渔以降,徽式成矣;至丁氏始力追秦汉,一变积习。浙派八家惟(扌为)叔间用石如之法,其他皆确守丁氏规模,不敢稍失。近在海上吴昌硕辈,以苍古相号召。苍古之后继之剥蚀,剥蚀之后继之断烂。追摹数千年前破烂模糊之刀法,以相炫耀,庸讵知古印当年之不如是耶!以石仿金,已非旧制。更仿断烂,复何所取?昌硕中年尚有极佳之作。其依附末光者,硕之学力,而学其貌似,其实非汉印,大类泥封耳!浙 派由是衰矣。此种印刻与陶心云、李梅庵之书,正同 可慨也!』先生首先以四句诗点明浙派经典印作的肇 始:龙泓山人丁敬,在经营酒业中攻学金石与诗文,以 钝拙并学朱简的碎刀法,在中国印章艺术处于低谷之 时,冲破群相仿效汉印之俗气,以独树一帜的探索精 神,开创浙派篆刻之新河。因徽派早于浙派二百年而 成,所以丁氏始力追秦汉而聚成浙派之功,在于继徽派 后又在中国印章史上开始了一个新的气象。足见先生的 审美观念,旨在时代与风气的不断求新之中。针对苍古——剥蚀——断烂的形式现象与之变化的物理现象, 先生又大胆严肃地提出:『追摹数千年前破烂模糊之刀 笔,以相炫耀』是一种盲目可笑的追求,无艺术审美价值可言。

这里还为我们提出了一个与当下印坛亦十分关联的话题。历代留下的碑刻字帖,皆因时间之磨损,搬运之磕碰,四时之侵蚀,皆成模糊断烂之状,而后学者不识其历史毁损之真因,以为摹仿此模糊断烂,即为苍古幽远之味,其与中化传承之美,则相去甚远,为此,先生以为不知古印之本来面目,硬以其已遭毁损之残曲 为真为本,有什么价值呢?这里的价值,当指审美的与 艺术的。尔后,先后毫不留情,直指浙派衰败之因,在于后学者一味追随当时已成名家领军人物之印形字貌,终因其又无大家的功力,到最后只能是徒得其貌,未逮其神。对于浙派开创又一印学之新风,及其缘何走向衰 落的根本,张宗祥正是以其行家的印学审美观念,给予学术性极强的阐释与总结。由此亦可见,担当西泠印社社长之职,并非先生之文史权威或书画超群之艺,实乃 其站于中国印章学术之高峰,才名至实归的。西泠印社至一九五一年十一月二日,将印社的的社产和文物全部移交政府便已完全停止了活动。一九五六年五月二十六日,张宗祥在浙江省人代会提案恢复西泠印社,并提出 恢復印社中的篆刻印泥和销售书画及西湖上碑帖之类,可作对外文化交流,之后便有了杭州书画社。印社在 一九六三年恢复后,张宗祥又建议每月召开一次社员聚 会,讨论学术问题。这前后的许多高见与攀措,更可为 其担任印社社长,作更好的佐证。

张宗祥论书之美学思想,亦自从小就学书习文始 累积锤炼而成。据张宗祥纪念馆馆藏资料介绍,张宗祥 因自幼患有足疾,不便行走,又几医不治,家中老人担 心其将来长大成人后难以糊口,遂决定让其学书画或医 学以求谋生之道。又因其行走不便,恰好客观上施以一 颗安静之心,其学便亦事半功倍。先生先由外祖父沈韵 楼指授习颜体,以《多宝塔》为主,又改习李北海的 《云麾将军碑》与《麓山寺碑》。而后,习《龙门二十 品》《张猛龙碑》及汉碑,最后习二王及晋唐以来诸法帖。郑少梅(绍昌)曾有一说颇为简括:二〇〇四年 上海人民美术出版社的《张宗祥墨迹》(王学海、章耀主编)是迄今收集张宗祥作品较多的一种。从中可 见他书法的渊源、变化和所臻之境界。其中第十三页之「汾阳、庐陵」一联,显然是颜字的功架。应是他的早 期作品。第十一页「翩翻缟袂新寒薄」四张一堂屏,作 于一九一二年,是开始求变的作品。其间多掺用《龙 门二十品》中「杨大眼」「魏灵藏」和「始平公」一路的笔意。第十三、十四、十五页作于一九一四年和一九一六年的「游仙诗」扇面和「皇元画家如林」一堂屏,则渐显李北海面目。但内蕴北魏《张猛龙》刚厚而又清俊、严整而富变化的笔韵。至于第七十五页题《画梅》诗轴,一九五八年作,则以出神入化,自成面目,清俊遒美。至若八十八页,一九六一年作的「天门中断」李白绝句,中堂,乃硬笔、硬笺(清宫中用之乾隆纸纸上五福云纹系手绘而非印制也)作行草书;以扛鼎之笔力,作遒丽之书,笔笔中实,转折处皆段而后起,通篇活泼流动,真所谓法度森严而又变化怪奇,见 者莫不叹为观止,真书中之极品,而其时,已八十 高龄矣』。正因有此大家之笔,先生墨宝为国学泰斗 章太炎先生所激赏,太炎先生为人作寿序,点名要张宗 祥作书。书界亦有董其昌书法传承不过唐代,张宗样之 书出入唐一说。正由于其深厚的书法功底与实践经验, 张宗祥书法之美学思想,不失为中国书学史上的珍贵遗 产。张宗祥论书的美学思想,关键词是『笔力』『忌俗』『气满』。

笔力者,以书者全身之力送之毫端,『笔贵有力,力贵有势』,何以见得?即书者『作书须胆 大』笔在手,便起盘旋飞舞之势,上穷下落,灵 动其中。力随势走,势借力张,这样,一幅作品便饱蕴 其生命力了。用现代话语来解释,即书写功力中蕴含贯 通古今的现代诠释之意,线条及其走势,既要合符传 统,又要发其新意,方有蓄发美的张力。

忌俗者,书画同理也。所谓俗,先生云:『一是甜俗之气,二是恶俗之气』。甜俗者,修养平庸所起。恶俗之恶,在此当做丑解。面对高雅,故意以丑相撷,欲以另类形态相压,亦含作秀之根。凡俗者,皆集尘俗陋习之锢,坐断朝流,欲彰风流。然其小家低下之气, 终不可盛,自然亦为雅者所唾弃。

气满者,以书法作品整幅之境界而论。气势加神韵,合成为气象,常称积健为雄者,气满是也。气满者,又当理解为整幅作品给审美者首先有大气之势的美感,多侧重点画结构,过分的讲究一个字的写法。一个字的写法,固然应当研究,但整幅字的气势、神韵,尤应着重考虑,着重研究。这一点,千万不能忽视。』所以先生在《傅青主》一诗中赞曰:『笔如凤雨气如虹,积健为雄见此翁』。并在诗下自注:『青主先生以真气作书,雄浑实其馀事』。宣大庆解释道:这是说『傅青主字之所以引人人胜,就在于它具有那种令人振奋的豪宕气势』。须加注意的是,张宗祥在这里指的『真气』,从美学意义上理解,并非单纯的书者作书时的真诚(全身心投入)之气,而是书写过程中,弥散于整幅书法作品的艺术美的自然涌出之气。再细一点阐释,那便是才气、灵气、豪气加笔力之气的创造之气。张宗祥又说,要求得此四气者,在于读万卷书,行万里路,并说, 「书画都重书卷气』,因为「与胸襟并重者,其惟学问乎?胸襟者,天分也;学问者,人力也。天分高而人力不至,其失野;人力至而天分不高,其失陋。然二者必不能无所偏倚-.--由此观之,学问者,变化人之性情也。性情既变化,字自随之变矣』。在这里,张宗祥进一步点明了四气何以能够综合一身之更深层次的审美真谛,即在于书者自身之审美修养。换句话说,审美修养的综合提高,『四气』便自然会涌集其身,见出其品的。

张宗祥论书的美学思想,还可从他的题画诗、论画语录中见出。其中一个显例是他对黄宾虹老的画所作的题画诗及品赏中的评介。张宗祥指宾虹老『能生能熟更能奇』的缘由,在于『纵毫泼墨规唐宋』。尔后又着重指出,「宾虹画山水突出唐宋,故其布局,与近人绝异,且亦喜作满幅,少留空白,虽在病目时所作满纸皆浓墨,细视亦有光线掩映之处。又线条皆用中锋,无一偏笔,树枝石皴均然,偶于山隙山后,忽以淡墨涂抹,类若摄影,真是创作』。这里赞誉黄宾虹老,实是张宗祥美学思想的借题阐发。他认为,黄宾虹画作看似满且墨黑,但依然有气可透,而这气之透,又非纯粹平时一般画作中的留白之透,而是浓墨中施以淡墨让其在映比之下见出明透,是浓与淡交互比映中自然现出的明透。这样,这透就自然是非常艺术的了。『类若摄影』也即指宾虹老这几笔细小的淡墨的神来之妙之美学价值的类比。再深入理解,就是张宗祥认为即使像黄宾虹这样规矩唐宋的传统手法,其个性极强地倾向于作品满幅且又喜浓墨绘之,但只要你能心中自有审美主张,那么,即令是小小几条淡线,亦自会境界奇出。这样的画,虽笔法自唐宋,并甚规矩,但是创新,亦如张宗祥所言『是创作』。

顺着宾虹老的画,张宗祥还谈到了用笔之法中的线条与墨色。张宗祥认为,『画就是用笔画成线条』,但线条又是『无一种相同的线条,或生动,或呆板,或柔和,或犷悍,或沉着,或飘浮,或多少不能增减,或恰恰相反杂乱不堪,或起讫分明,得失之间,明白告人,或出笔结笔,模糊不清,务求掩饰,或断处如连,神气贯通,或笔本联贯,意反索然』。这就是说,线条之美丑的规律,并非刻板一统,全在于自主的审美性掌握。而在这其中,用笔的方圆之分就须得十分讲究。他批评『从近代画家来看,却有些方不成方,圆不成圆,一味取巧。它的毛病,就在于不用中锋,偏师取胜,一不对头,全军尽墨。』而要用好笔法,『根本在于老老实实用中锋,不取巧,用之既久,灵巧自生』。中锋用笔,其实既是基础用笔,又是技巧与艺术的再运用,若你取巧一当然此巧并非美学意义上的巧一,则就避实而就虚,根本上就立不起来了。对于墨法的运用,张宗祥又举了两个人的例子:一是海宁大书家陈奕禧之师董玄宰,二是黄宾虹老。董玄宰之用笔,应为天下讲究之最,何以见得?且看张宗祥所记录:『董氏作画,砚必宿墨洗净,墨必佳制新磨,水必清泉初汲,研成之后,用笔尖吸取砚池中心表面之墨,调匀着纸,故流传数百年之久。他所画的墨色,无论浓淡,皆光华焕发,没带晦滞之色。』而黄宾虹老则恰恰与之相反,『宾老平时砚中宿墨累累然,盂中水色浑浑然,用时秃笔橐橐然,醮水舔墨,皆極随便之至,着在纸上,只觉浓墨厚重,前所未见。到了病目的时候,在添笔时,有笔着墨块之上的,有距墨尚差半寸以上的,从未见他洗砚、净墨,好好研磨过一次,但是他的用墨,却能与董氏各有千秋』。一个干净,一个邋遢;一个讲究,一个随便,但所取得的效果,均各具极高的美学价值,可谓殊途同归。

张宗祥举此例,再一次凸显其美学思想:美的追求,不在于环境与条件作唯一的依托,就画家与书家一甚至包括作家一而论,也不在于工具器皿的高下,而在于各自胸中文化素养的积累及对自己审美主体性积极把握发挥之中的自然生成,而驾驭其中的便是审美主体的审美精神与审美眼光一情趣一了。为此,在众多名家与收藏家热捧虹宾老山水佳作时,我们听到之前张宗祥对宾虹老画作的审美评介』我最喜我老友(黄宾虹老)的花卉。讲到花卉一门,工丽,人皆知为恽清于;古拙,人皆知为金寿门;秀雅,人皆知为方兰坻;放纵,人皆知为李复堂;俊逸,人皆知为华新罗;豪迈,人皆知为赵(扌为)叔;爽辣,人皆知为虚谷;横悍,人皆知为吴缶翁。无论再往前推,若南田、望庵诸家的花卉,皆可以各自名家,垂誉后世了。宾老专写是山水,花卉乃是他陶情适性之作,但是请看他所画的花卉,那一种笔法,那一种设色,甚至那一种布局,有没有和以上诸家相同之点?可以肯定完全是另辟了一个世界,看起来觉得淡静古雅,使人胸襟舒适,却又无须要宋人那样一认桃无绿叶,辨杏有青枝L的句子来刻画出红梅来,一见就知他画的是那一种花了。我在四十余年前,见友人处藏有金冬心画梅小幅,用赭石点花,当时曾有梅树上从来无此花,笔底下不能无此梅,何以故,这才是雪满山中的高士,不是月明林下的美人,而且可以不被孤山的林老头儿霸占去做妻室的一段议论。诸后闻之皆大笑,然其言。今在宾虹老花卉画中,时时发现此种奇趣。』在这里,张宗祥褒扬宾虹老花卉画时,着重指出的关键词是『另辟了一个世界』『奇趣』。这也正是张宗祥造诣甚高的审美观念,他之所以认为黄宾虹的花卉比他的山水更佳,是因为黄的山水毕竟还是规矩唐宋,而他的花卉却是无迹可寻,完全是新辟了一个天地,并由此引出审美价值极高的『奇趣』来。此种美学意义上的突破与创新,张宗祥称之为『创造』,对于创造,张宗祥下的结论是『各种事物的创造,必须沿着各种事物历史性的演变,然后加以陶熔,加以改变,方能成功。如果不找到这一条历史路线,凭空创造,是没有基础,容易失败的,宾老若不是七十岁前临摹古画,又诚心诚意终生醉于艺术,哪里空中会掉下这许多创造作品来呢?』这就是张宗祥的『美的历史路线说』,它对于中国书法的回顾与发展,同样有着积极的审美意义,于中国书法史,也无疑增加了重要的新说。

正由于張宗祥具有广泛的爱好,广博的知识,以深厚的国学功底对诗书画印的多年学习实践、探究并产生高雅明远的美学思想,所以他对中国书坛的审美评价,远远胜过一个著名的书画家,且在中国书学史上,为我们留下了长于分析、敢于批判的审美精神。

《论书绝句》是这方面的代表作。对徐文长书法,先生认为『俊逸有余,沉着不足』。而其学生郑板桥虽号为『青藤门下走狗』,然『书法尽中锋』,有『乱石铺阶之喻』,逊色于师。对康熙书法的评价,先生以历史的眼光审视,由其书法及其延衍,看其朝代之衰落,因唐代历传王法,清室便以董字传为家学。『然自乾隆即力弱肉重』『嘉庆之后,有肉无骨』,可资『盛衰』。对赵子昂之书法,先生一言指其瑕疵:『独酬应过多,时有烂熳之笔』。对大名家董玄宰一董其昌一,先生也毫不留情地指出:『然香光胸襟难清旷,仅至唐人,故凋疏之弊,在所难免。』对海宁查伊璜一查继佐一书法,先生赞其力排家风之学,自胜众群。对六朝人写经,先生认为是『南北谈碑混刀笔,可怜误尽后来人』,明确指出了劝人学写碑时,自己不明白刻碑之人用刀时各有误笔之过,致使以讹传讹,『其中流弊实不胜言』,此也是给当代学碑帖者敲了一记警钟,提了一个酲。而对金寿门(金农)之评价,更富现实教育意义。他赞誉金寿门『一生书画皆求解放,不受束缚者』,明显凸显着先生一贯求创新的美学思想,并以金寿门之弟华秋岳学后又有创新『自我家数』一例,毫不讲情地指责吴昌硕门徒只求与老师形似,不求神似并具超越精神的『印则乱凿,画则乱涂,书则乱写』,嚣嚣然鸣于人曰:「此法师也」。』以美(金弟子)证丑(吴弟子),警示后学。对赵之谦书法,先生亦指其缺陷为『转折起讫之处,因毫柔难尽其力一赵平生专喜柔毫一,未能十分斩』。但赵毕竟是聪明之人,知其不足而予补足之,便『点则未取硬挑,横则收笔下垂,竖则末端略用侧锋,此皆就柔毫之弊而思所以救之者也』。此评语不可为不精到,也只有张宗祥这样的大才之人才能慧眼识真。对近代篆书大家吴清卿的书法,先生也指出其篆书的不足在于『太重形体,且结构多方整』。其行书的不足是『有排比之病』。在评介桂未谷书法时,先生针对其『巧不伤雅』的主张,又为我们指出,认识碑刻要点在于『大碑皆名流所刻,与寻常汉碑不同也』。最为惊诧的是,先生在评介史道邻(阁部)书法时,指出世人以其书法之美来论其爱国人品,只是偶合,不能作为定论。这种参照评议法,即令当代也非常盛行,即人品即艺品之说,可每每见之报刊并成一理论。先生严肃又英明地指出,『人品自人品,艺术自艺术』,并举严嵩等人为例加以明证(『严嵩书厚重恣肆,大类其文章,不能因人废之也』)。尽管曾国藩名声极大,写字从不潦草。其书法市场历来也甚看好,但先生以为『就艺术言,究非精品。大字尤拙』。对蜚声海内外的康有为的书法,先生更批之尖利:『其平生所书,杂糅各体,意或欲兼综各法,核其归,实一法不精』。原因所在,是『一字之中,起笔为行,转笔或变为篆、隶,此真一盘杂碎,无法评论』。对翁松禅(翁同龢)的书法评价是『恣肆苍劲』,但『一生用笔,毫不能直,锋不能挺,时有浮烟涨墨之病』。

一篇《论书绝句》,审美评介遍及唐宋元明清诸代大家名士百余人之多,可谓壮观至极,宏论高远。如此纵横捭阖议论者,中国书法史上恐亦鲜见。然先生并非徒其胆大而为之,实系自小学帖习碑,打下深厚的书学功底,少年与青年又广汲国学,强其筋骨,于京师图书馆任职期间,又博览稀世珍宝,并都以见人心,细加琢磨而有所得。早几年上海博物馆曾花巨资从海外购回《淳化阁帖》拓本,然张宗祥『向有肃府明拓本《淳化阁帖》十卷,自少年起珍藏身边习达五十余年。』先生在校《淳化阁帖》时,还有其惊人的发见:一是『帖后所云上石,实则非石而为枣木』,民间《淳化阁帖》的拓本,也是由木制成雕版而以『偶拓』流传的。二是『元佑中,板裂,乃以银锭镶联裂处,贾氏所刻,即据此初裂之本。后为明顾从义庋藏,世称顾本。今第一卷唐太宗《两度帖》六七两行之间,第二卷《皇象书顽暗帖》六七两行之间,皆有锭痕,此其证。』并指出『淳化自绍兴十一年始摹勒上石,石置国子监。』的确,也只有见过大世面的识宝之人,才会写出《论书绝句》这样深蕴心理的、历史的、学养的、个性的、人文环境的等各个学科综合的审美大著。《论书绝句》百首,初发表在抗战期间在重庆成立的中国书学会刊物《书学》上,由于先生只以审美作评定,丝毫不讳忌名人与情面等,所以虽为一家之言,但其审美之见公正、客观且毫无个人情感之私,故在书坛产生了较大影响。所以张宗祥之《论书绝句》,也是对当时中国书坛进行的一个全方位的美学审视,是对中国近现代书法美学建设的积极介入,是对中国书法史具有特殊贡献的极具价值的历史文献,也是对当今中国书坛如何公正审视作品的好坏,留下了一个积极有益的审美参照。

作为国学巨匠的张宗祥,他的美学思想与美学追求,正是国学博大的知识,书学的艺术形式在其发展中的不断创新,并在其审美构建中引入人的灵魂的融合,才将其哺育、扶植和引导至一个高峰去一览众山,并通过自身的艰苦实践与无畏探索,建构起顺应社会与艺术发展的一个更新更高的审美法则,让自己及其后人在其中亦得到审美的愉悦与享受。这也正如马尔库塞所言,是一种『艺术对幸福与解放的承诺』,是『召唤人的生命的实践地投入』。

我们在研究和疏理张宗祥论书的美学思想时,不难发现两个特点:一是他的美学思想完全抛弃了杂有政治的道统,是对纯艺术的一种自觉;二是他的论书美学标准,始终标杆着晋人书法,实为崇尚清朗高远、丽质脱尘、神韵意趣的魏晋书法之美。由此去逮真,那便是张宗祥一以贯之的自由精神与创新思想,这既是他后来何以清华、北大数次礼聘而不肯任教的真实缘因(以前在研究张宗祥生平业绩时,为何他自北京返回后便从此不再任教,曾一直困扰我十多年),更是推进他美学思想的真正发动之源。

张宗祥论书的美学思想,显露着他本人对中国书法理论与实践中渐悟的一个『书道』,这也将是我们今后研究张宗祥思想学术的一个重大课题。