让生活走入化学—《空气》教学策略

2015-06-09冯颖

冯 颖

(内蒙古包头市第二十八中学,内蒙古 包头 014040)

让生活走入化学—《空气》教学策略

冯 颖

(内蒙古包头市第二十八中学,内蒙古 包头 014040)

这是关于初中化学《空气》一课的教学策略的探究与实践。空气成分的得出是建立在气压变化而导致的结果的基础上,而恰恰物理课上有关气压的知识只是简单了解,为了在化学课上说清楚物理知识,通过将学生熟悉的生活经验搬到化学课堂上的教学策略来突破难点,并获得良好的教学效果。

空气;氧气含量;气压;生活

0 引言

《空气》是人教版《化学》九年级上册第二单元的课题1,是初中学生首次从化学角度较深入地认识具体的化学物质。空气是学生比较熟悉的化学物质,在小学《科学》课[1]和日常生活中学生已经获取了一些简单知识,所以对于“空气是真实存在的”,“空气是由什么物质组成的”的学习并不困难,难点在于“测定空气中氧气含量” 探究实验的原理和过程。课本上关于《空气》一课,从拉瓦锡实验开始,到课堂演示测定空气里氧气含量实验,都是建立在气压变化而导致的结果的基础上,而恰恰此时物理课上有关气压的知识只是简单了解,学生并不能应用。如何能在化学课上说清楚物理知识,如何能将学生熟悉的生活搬到化学课堂上并减轻学生的学习负担,这是设计这节课成功与否的关键。

1 常规教学的解决策略

对于这节课,大多数教师都会选择“出示目标→创设情境→阅读教材→分析原理→实验演示→解析实验→得出结论→习题训练”等流程组织教学。即先让学生了解本课的学习目标,用集气瓶、塑料袋等收集空气,或根据风的现象说明空气的存在来创设情境,再让学生阅读教材,教师解析拉瓦锡发现空气组成的实验原理,然后进行实验演示,解释并分析实验现象,如水倒吸入瓶中等于或小于五分之一的可能原因等推断出空气组成,最后提供习题进行练习反馈。其间学生的学习活动则是听课,记录,做练习等。在这个过程中,爱思考的学生看到水倒吸的现象,却不理解为什么会倒吸,需要教师解释,而进入集气瓶中约五分之一体积的水说明氧气约占空气体积的五分之一,也是有些不理解的。前面教师解析拉瓦锡发现空气组成的实验原理并不能解决学生的疑问,也就是说,这个实验的障碍点为:①气压的存在②气压导致的后果③气压变小导致水倒吸后吸入液体与减少气体的体积关系[2]。这些障碍点都是关于物理课中气压的知识点,我们既不能把化学课上成物理课,还要解决学生思维的障碍点以使学生更好地理解实验原理,点拨释疑,又该如何做呢?

2 用生活常识解决化学原理

第一步,设计实验:让学生利用不同的仪器通过不同的方法来证明空气的存在。每组提供的仪器:一组,塑料袋;二组,胶头滴管、染色的水;三组,蜡烛、透明水杯、透明水盆、染色的水。因为这些仪器能联系生活,而且有挑战性,学生们很有兴趣,并能很快完成实验。一组撑开塑料袋抖一抖则袋中装满空气;二组把胶头滴管放在水中,挤压胶头,看到冒出的气泡就是空气;三组在水盆内放入少量水,放入燃着的蜡烛,用玻璃杯倒置罩住蜡烛,一段时间后蜡烛熄灭就是因为消耗完空气中的氧气[3]。由此引入新课,为后面的课程做铺垫。

第二步,实验引申:把上述三组实验加以引申,突破难点。教师将一组的塑料袋用一只手抓住袋口,并把它放在桌面上,把另一只手掌放在袋子上,往下压,压不下去,说明空气不但有体积,也有压力。二组实验中的胶头滴管通过挤出少量气体,进来少量水[4],挤出的气体越多,进入的水就越多的现象,说明挤出的气体体积和进入的水的体积是一样的。三组实验通过观察玻璃杯内的液面变化,进一步说明可通过进入水的体积来推断减少气体的体积。通过对三个实验的引申与递进,使学生对空气和气压的了解与本课的目标实验已经很接近了,并且已经将障碍点基本解决,后面只需应用即可。

第三步,实验探究:测定空气中氧气的含量。

首先投影实验的理论依据:通过某种可燃物在盛有空气的密闭容器内燃烧,燃烧过程中消耗氧气,导致气压降低,从而引起水倒吸的现象,根据倒吸的水的体积,推断出空气中氧气的含量。

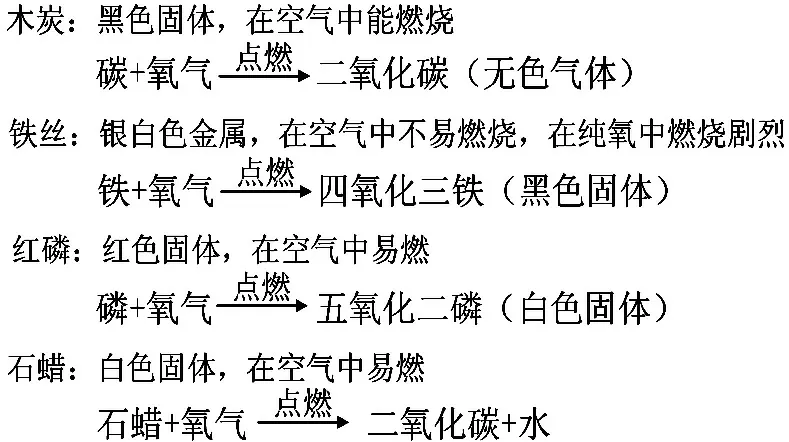

其次探究用哪种可燃物做实验,投影[5]如下资料卡片(图1):

图1:“测定空气中的氧气含量”实验资料卡片

学生讨论后根据实验原理通过排除法可知只能选择红磷作为可燃物[6]。

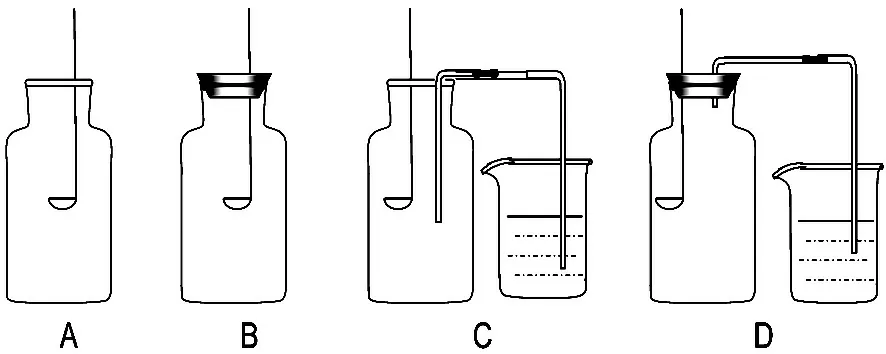

再次探究实验装置,投影如图2:

图2:“测定空气中的氧气含量”实验备选仪器

学生讨论后仍然可根据实验原理通过排除法可知只能选择装置D作为实验装置。

最后教师演示实验,在实验中提及一些注意事项并分析原因,如“为什么等集气瓶冷却后再打开弹簧夹?” “观察红磷是否过量,为什么?”等,然后得出实验现象及结论。此时,可以让学生们互相分享通过这个探究过程收获的结论、经验等,让学生们了解,化学来源于生活,我们可以把熟悉的生活换一个角度再深入了解,或用生活中的经验解决课堂上的问题,让化学贴近生活,让学生更有亲切感。

3 教学效果

由于本单元的教学重点是氧气的化学性质和实验室制法,所以在本节课后做一些相关练习题,之后会很少提及,直到单元测试时又可能出现。而此时很多同学会对知识遗忘,所以即使对于同一道题也会比讲课后立刻做题的得分率要低。通过这种方法可以有效提高学生的得分率。以一道常规题为例:

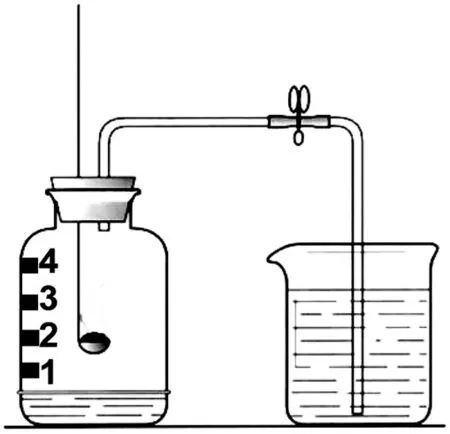

某课外活动小组设计了测定空气中氧气含量的实验,实验装置如图所示,看下图回答问题:

图3:“测定空气中的氧气含量”装置图

(1)该实验要除去密闭容器内空气中的氧气,并不混入其他气体,在其中燃烧的可燃物应选( )

A.木炭 B.红磷 C.硫 D.铁丝

(2)集气瓶中发生反应的文字表达式为:____________;

(3)在实验过程中看到的现象是:红磷燃烧,冒出大量的________;冷却后打开弹簧夹看到__________,最终接近刻度________处。说明氧气约占空气体积的________。

(4)实验前应在瓶中应放入少量水,目的是______。

(5)实验结束后,如果发现所测定的氧气的体积分数偏低,可能由下列哪几种原因造成的?( )

A、装置可能漏气

B、未冷却到室温就打开止水夹

C、实验中所取的红磷过量

D、实验中所取的红磷不足

本题共11分,其中文字表达式和选择每空2分,其他每空1分。

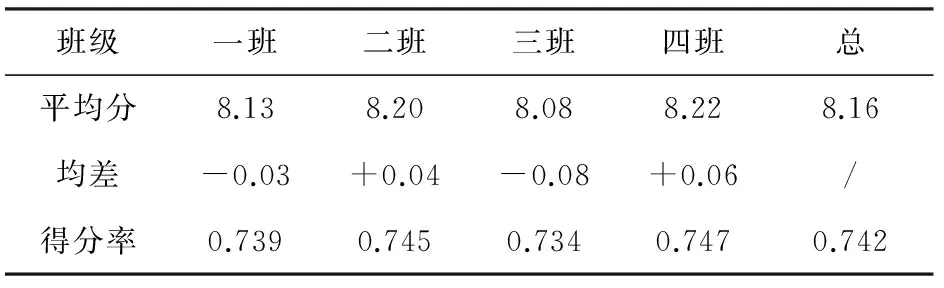

在讲课后出示该题,选取平行班教学,其中四班用这种特殊的教学策略进行教学,而其他班用常规方法进行教学,各班的分数对比如表1所示:

表1:两种教学策略在课上练习中的效果对比列表

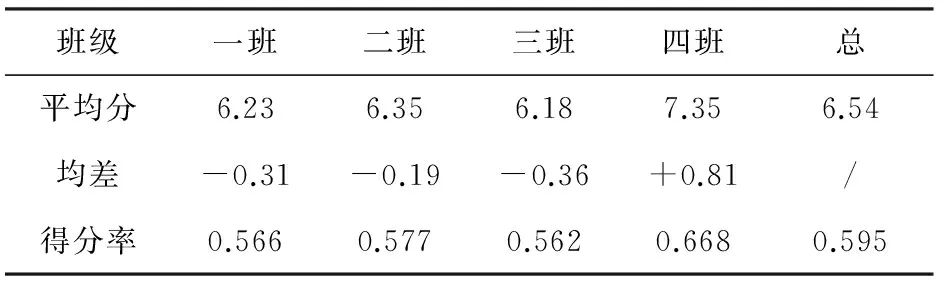

似乎并没有明显优势。但是当半个月后进行月考时这个题的各班分数对比变化如表2所示:

这个结果明显高于其他班级,并没有随着时间的流逝而有大幅度的下降,可见通过用生活中的现象解释化学问题后学生理解的效果比机械记忆的效果要好得多。所以新课标提出,从学生已有的经验出发,让他们在熟悉的生活情景中感受化学,激发学生学习化学的好奇心,引导学生体验科学探究的过程,这些语言并不是空洞的,教师还是应该提升自身的能力,以生为本,设计出适合学生的教学过程,提高课堂效率,才能真正的减轻学生负担。

表2:两种教学策略在一段时间后的效果对比列表

4 教学反思

本课所选材料,多数来源于生活中的常见物品,塑料袋、蜡烛、水杯、水盆,都取自我们身边看似不起眼、不经意的东西,通过在课堂上的演绎、变化,实现了由现实生活向科学世界的回归,让学生感到化学无处不在、无时不有,科学并不是我们想象中的那样遥不可及。生活就是最好的老师,老师的天职就是带领学生探究未知的世界,而化学知识的点点滴滴都离不开生活。让生活走入化学,用常识突破难点。将学生熟悉的生活搬到化学课堂上来,规避其他学科的专业知识,分解难点,减轻负担。

重视学生思维的呈现过程,注重合作与交流,通过小组活动,以优促优,鼓励学生大胆发言,分享成果,带动学生在快乐的氛围中得到知识,拓展思维。

[1]李忠元.“由多种物质组成的空气”的教学设计[J].化学教与学,2010,(8):51-53.

[2]顾桂花.“空气中氧气含量的测定”教学设计[J].新课程学习,2009,(11):33-34

[3]彭秀莉.“测定空气中的氧气含量”教学设计[J].化学教学,2010,(8):59-61.

[4]徐清华.“空气的组成”说课稿(第1课时)[J].科教文汇,2014,(4):163.

[5]于忠荣,朱永侃.探究前置教材后移——人教版“空气“教学实践[J].化学教与学,2014,(2):60-62.

[6]陆定超,王锋.人教版九年级化学“空气”说课[J].福建基础教育研究,2013,(11):45-46.

Make Life Into Chemistry—"Air" Teaching Strategies

FENG Ying

(Twenty-eighth Middle School of Baotou,Baotou 014040)

This is the research and Practice on the "air" lesson junior high school chemistry teaching strategies. It is concluded that the air component is based on the pressure change on the results,but the physics class related knowledge is a simple understanding of pressure,in order to explain physics knowledge in chemistry class,the students are familiar with the life experience to chemistry classroom teaching strategies to break through the difficulties,and get good teaching effect.

Air;The oxygen content;Pressure;Life

2015-04-27

冯颖(1979-),女,回,辽宁省法库县,中教一级,研究方向:化学教育。

G642.1

A

1004-1869(2015)04-0110-03