基于认知—情绪交互视角的产品伤害危机沟通实证研究

2015-06-09陈亮王卓佘升翔黄海林

陈亮+王卓+佘升翔+黄海林

摘要:从认知-情绪交互的视角出发,考量消费者的认知评价、负面情绪和行为倾向之间的关系。结果表明,危机沟通方式会导致不同强度的负面情绪,而负面情绪则显著地影响被调查者的认知评价以及行为倾向,鉴于此,应将关注消费者情绪提升到企业危机沟通的战略高度。

关键词: 产品伤害;负面情绪;认知评价;危机沟通

中图分类号:F272. 3文献标识码:A文章编号:1003-7217(2015)03-0124-06

一、引言

产品伤害(Product Harm)是指偶尔出现并被广泛宣传的关于某产品有缺陷或对消费者有危险的事件[1],这是每个企业都可能遭遇的危机。国内近年频发的产品伤害事件给相关企业甚至整个产业造成了冲击,轻者影响产品的销量、损害企业品牌,重者导致企业破产、造成社会恐慌。当然,每个企业都希望将产品伤害控制在萌芽状态,但产品伤害事件一旦发生将不可避免地使企业陷入危机,而危机管理不当将对企业造成进一步的负面影响。在产品伤害危机管理中,最基础和最重要的工作就是企业与消费者的沟通。危机沟通是企业关注消费者的情感和信息需求而进行的一系列化解、减轻、利用危机的过程。当产品伤害事件发生后,企业可能会尝试各种沟通方式与策略,以获得良好的沟通效果。

国内外相关文献主要集中在两个方面,首先是研究产品伤害事件对消费者及品牌的影响,包括购买决策[2]、情绪反应[3]、品牌态度[4]、对同业品牌和竞争品牌影响[5-7] 、对焦点品牌影响[7-8]、对公司品牌与组合品牌影响[9]。这些研究从理论和实证上揭示了产品伤害的严重后果,要求企业必须高度重视产品伤害危机。其次是研究产品伤害危机管理对消费者的影响。当产品伤害事件给企业造成危机后,企业采取的危机管理策略主要体现在与消费者的沟通过程中,这方面研究涵盖了危机响应策略[10] 、品牌忠诚度[11] 、危机反应策略对品牌资产的影响[12]、社会公众对产品召回的反应机制[13]、对消费者考虑集的影响[14]。然而,从消费者情感①视角探究产品伤害危机的研究较少。随着个体完全理性假设的式微,研究者普遍开始接受非理性的决策是认知和情感相互作用的产物,进而发展出一些情绪决策理论,如“情绪即风险(Risk as feelings)”理论[15]。根据“情绪即风险”理论,个体关注风险事件的“预期结果”和“主观可能性”,其行为不仅取决于对这两个前置因素的认知评价(Cognitive appraisal),还将受到情绪的影响,并且情绪也会影响认知评价[15]。

本文以产品伤害危机沟通为对象,在“情绪即风险”理论基础上构建产品伤害危机沟通的认知-情绪交互模型,选择可辨解型的汽车产品伤害事件和不可辨解型的玩具产品伤害事件,设计基于情景模拟的调查实验来考察危机沟通方式对消费者的影响。实证结果验证认知-情绪交互模型的合理性,证实负面情绪是认知评价及行为倾向的影响因素。此外,发现情绪反应与产品伤害事件是否可辩解没有明显的关系,这更加突出了情绪作为非理性因素的重要性。

二、模型与假设

本研究的理论基础是Loewenstein et al.(2001)提出的“情绪即风险”模型。该理论包含两条主线,认知评价主线表示人们通过对可选方案结果的严重性和可能性的估计,然后通过一些基于期望的计算整合信息并做出决定。情绪主线表示不受认知评价影响的即时情绪直接对决策产生影响[4]。该模型的前置因素包括预期结果和主观可能性。在产品伤害危机中,消费者实际上面对一个风险事件,该风险事件的“预期结果”与产品伤害事件的严重程度对应,反映个体对事件严重程度的估计。风险事件的“主观可能性”则对应具体的危机沟通方式,消费者通过对企业的态度、沟通的及时性、信息的真实性、沟通渠道的有效性等信息的认知评价而形成对自身利益受损可能性的判断。因此,“情绪即风险”模型适合作为产品伤害危机沟通研究的理论基础。

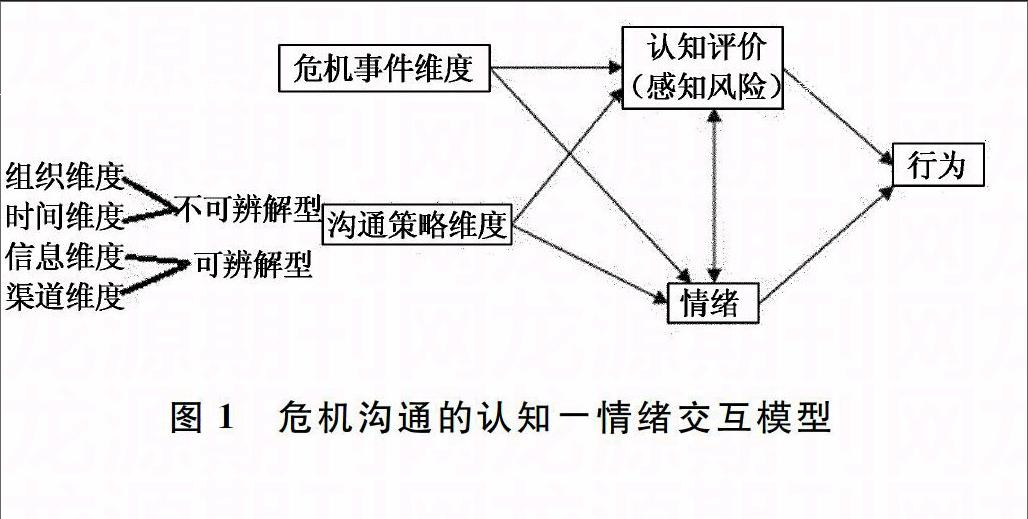

产品伤害事件可分为“可辨解型(defensible)”及“不可辨解型(indefensible)”[16]。在可辨解型产品伤害事件中,产品虽然存在缺陷,但并没有违反相关产品法规或安全标准,行业协会、专家团体、政府机构都可能帮助企业澄清。而不可辨解型产品伤害事件中,产品缺陷确实违反了相关产品法规或安全标准,行业协会、专家团体、政府机构不会帮助企业澄清[17]。这些学者认为产品伤害事件是否可辨解将影响消费者的认知和态度,为此本文考虑这两种区分,从实证角度来检验产品伤害事件的可辨解是否影响消费者的情绪反应。对于不可辨解型产品伤害事件,企业主要从“组织维度”和“时间维度”来进行沟通。在本研究中,“组织维度”是指企业的态度是否真诚且勇于承担责任,“时间维度”是指企业是否在第一时间做出反应。对于可辨解型产品伤害事件,企业主要从“信息维度”和“渠道维度”来进行沟通。在本研究中,“信息维度”是指传达信息是否真实、完整,“渠道维度”是指企业在信息沟通中是否邀请权威第三方,且能简化与消费者的沟通渠道。按危机的严重程度来分,又可以分为严重和不严重两种类型。因此,结合“情绪即风险”理论得到本研究的理论模型如下图所示[15]。

图1危机沟通的认知-情绪交互模型

财经理论与实践(双月刊)2015年第3期2015年第3期(总第195期)陈亮,王卓等:基于认知-情绪交互视角的产品伤害危机沟通实证研究

有研究者认为对于不同类型的产品伤害危机可以采取不同的应对方式[16],如不可辨解型产品伤害危机的应对方式为:坚决否认、强制召回、主动召回、积极承担责任。可辨解型产品伤害危机的应对方式包括:公开致歉、积极澄清、置之不理、否认反驳。一般来说,如果产品伤害事件可辨解,这意味着企业有机会证明自己是无辜的,能够正面的影响消费者。这两种类型的产品伤害事件是否会造成不同的认知评价和情绪反应,是本研究要验证的一个问题。因此,提出以下假设:

H1.1:与“可辨解型”产品伤害事件相比,“不可辨解型”产品伤害事件会使消费者产生更负面的认知评价;

H1.2:与“可辨解型”产品伤害事件相比,“不可辨解型”产品伤害事件会使消费者产生更明显的负面情绪。

当产品伤害危机事件发生时,社会上会出现大量关于企业以及该产品的负面信息,这些信息进入消费者的认知评价过程。一般来说,事件越严重,消费者的认知评价越低,从而提出如下假设。

H2:产品伤害事件程度越严重,认知评价越低。

在产品伤害危机沟通过程中,企业在组织维度、时间维度、信息维度以及渠道维度上的表现均将影响消费者的认知评价,企业在这些维度上表现得越好,消费者对企业的认知评价就越好,反之则反。因此,提出以下假设:

H3.1:组织维度上表现好会正向影响消费者的认知评价;

H3.2:时间维度上表现好会正向影响消费者的认知评价;

H3.3:信息维度上表现好会正向影响消费者的认知评价;

H3.4:渠道维度上表现好会正向影响消费者的认知评价。

“情绪即风险”理论指出决策过程中存在不受认知评价影响的即时情绪,这些情绪可以直接影响决策行为和认知评价。即时情绪的产生不需要通过认知的作用,并且情绪反应常常比认知评价来得快且及时。产品伤害事件将主要引发负面情绪,如愤怒、恐惧、悲伤等。一般来说,事件越严重,消费者的负面情绪越明显,因此,提出以下假设:

H4:产品伤害事件程度越严重,负面情绪越明显。

产品伤害事件发生之后,企业在危机沟通上的表现将对消费者的情绪起到干预作用,好的表现将降低负面情绪的强度,反之,差的表现会放大负面情绪的强度。因此,提出以下假设:

H5.1:组织维度上表现好会正向影响消费者的情绪;

H5.2:时间维度上表现好会正向影响消费者的情绪;

H5.3:信息维度上表现好会正向影响消费者的情绪;

H5.4:渠道维度上表现好会正向影响消费者的情绪。

根据对情绪与决策关系的理解,在产品伤害事件发生后,消费者的情绪将同时影响其认知评价和行为倾向。强烈的负面情绪可能导致不明智的判断,如恐惧会使个体夸大不相关的风险,愤怒会增加攻击性,甚至抵制与己不合的信息。产品伤害事件引发的负面情绪会强化消费者对产品的负面印象,进而拒绝购买该产品甚至该企业生产的其它产品,或者消费者进行负面宣传以宣泄其负面情绪。消费者的负面情绪越强烈,就越倾向于表现出这些对企业不利的行为。此外,消费者较好的认知评价会削弱其负面情绪,并弱化他对企业不利的行为,反之则反。故提出以下假设:

H6.1:负面情绪会负向地影响消费者的认知评价;

H6.2:负面情绪会负向地影响消费者的行为倾向;

H6.3:认知评价会负向影响消费者的负面情绪;

H6.4:认知评价会正向影响消费者的行为倾向。

三、实验设计与执行

根据研究目的,本文以汽车和玩具两种常见产品为对象,分别设计两种不同严重程度的产品伤害情景,其中汽车安全问题设计为可辨解型产品伤害事件,玩具安全问题设计为不可辨解型产品伤害事件。然后结合实际从好与差两个水平分别模拟企业的危机沟通方式,通过设计相应的情绪和认知调查量表,开展问卷调查研究。

1.可辨解型产品伤害危机沟通实验设计。

汽车产品伤害危机沟通模拟的实验设计为2(危机严重程度高/低)× 4(组织维度表现好/差,时间维度表现好/差),总共模拟出8种情境②。调查地点为人流集中的购物场所、生活小区。在实地调查中,首先询问被试对象是否对汽车有所了解,如果回答“是”,则请被试者随机抽出8类问卷之一进行填写。所有的问卷在收集过程中做到边收集、边审核、边整理。

2.不可辨解型产品伤害危机沟通实验设计。

玩具产品伤害危机沟通模拟的实验设计为2(危机严重程度高/低)× 4(信息维度表现好/差,渠道维度表现好/差)的实验,总共模拟出8种情境。被测试者是已经给小孩购买并了解儿童玩具或者对玩具有所了解的人群,调查地点主要是城市生活小区、购物中心和儿童娱乐场所。在调查过程中,首先咨询被试对象是否购买过玩具给家里的小孩或者了解、关心过玩具安全问题,如果回答“是”,则请被试者随机地抽出8类问卷之一进行填写。

3.量表设计。

心理学上把焦虑、紧张、愤怒、沮丧、悲伤等情绪统称为负面情绪(Negative emotion)。在小范围的访谈调查基础上,最终使用“担忧”、“害怕”、“烦恼”和“愤怒”四种描述来测量消费者的负面情绪。认知心理学认为,认知是一个由信息的获得、编码、贮存、提取和使用等一系列连续的信息加工的过程。认知评价是指从个体角度对所遇到应激源的性质、程度和可能危害情况作出估计。本文着重关注消费者在“产品伤害事件”以及“企业危机沟通”双重前置因素的作用下的认知评价结果。因此,在总结前人的研究成果基础上并结合访谈调查的结果,最终采用“产品是否存在风险”、“产品是否存在严重风险”、“制造商的处理方式是否适当”、“制造商的沟通是否有效”、“对制造商的总体印象好坏和产品将来有无信心”五个问项来了解消费者对企业危机沟通策略的认知评价的好坏。对于消费者的行为倾向,最后采用“是否会继续购买该产品”、“是否会继续购买这个制造商的其它产品”、“是否会建议亲戚和朋友购买这个制造商的产品”、“是否会正面宣传这个制造商和它的产品”四个问项。问卷采用李克特五级量表。

四、数据分析

(一)数据描述与基本分析

在汽车产品伤害危机沟通调查中,总共发放问卷301份,有效问卷253份。在玩具产品伤害危机沟通调查中,总共发放问卷263份,有效问卷226份。在两轮调查问卷中,情绪、认识评价和行为倾向这三个测量项目的Cronbachs系数值均大于0.7,问卷的信度可以接受。采用主成分分析法对结构效度进行分析测量,同时选择方差最大法正交旋转进行因素抽取。在分析之前,使用KMO样本测度和Bartlett球形检验两种方法对因子进行验证,KMO值为0.821,Bartlett球形检验的统计值小于0.001,表明数据适合做因子分析。主成分分析结果表明,对于情绪、认识评价和行为倾向,各变量均清晰的载荷在提取的因子上,问卷的量表结构效度比较好。运用单因素方差分析分别对危机严重程度、组织和时间维度的沟通、信息和渠道维度的沟通进行操纵检验,数据表明操纵有效(数据略,备索)。

(二)产品伤害危机沟通情景的假设检验

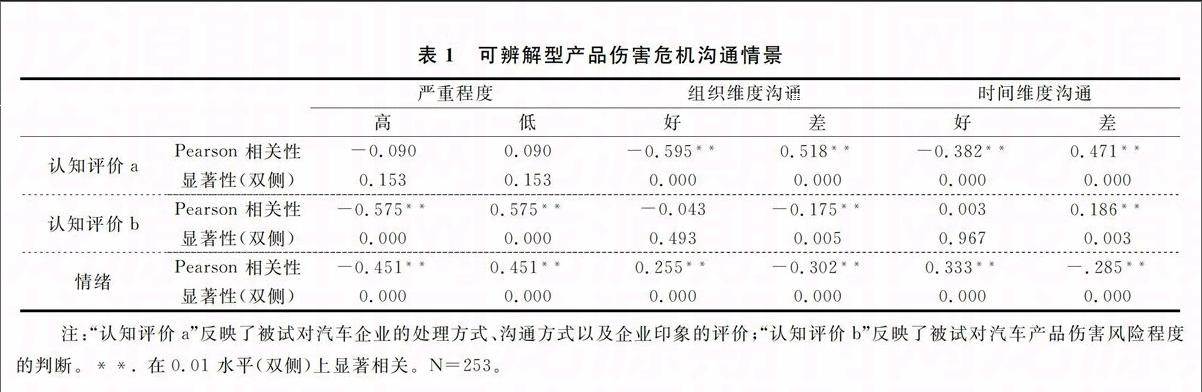

检验2个因变量(认知评价、情绪)分别与(1)个事件操作变量(危机事件严重程度)以及(2)个企业沟通操作变量(组织维度沟通、时间维度沟通)之间的因果关系。考虑到事件严重性程度与企业危机沟通操作变量均为自变量,而认知评价与情绪两个观测变量均属于因变量,因而根据相关性就可以推断它们之间的因果关系。汽车产品伤害危机沟通调查中,变量间的相关性系数见表1。

主成分分析发现“认知评价” 因子有两个构面,即a和b,共解释了总方差的83.635%。从表1可以看到,消费认知评价作为因变量,它的两个构面分别与操作变量显著相关。根据记分规则,“认知评价b”分值越低表示被试认为该产品的风险越大。“认知评价b”与“严重程度高”及“严重程度低”的相关性系数分别是-0.575和0.575,意味着“严重程度高的产品伤害事件”相比“严重程度低的危机事件”导致了更差的认知评价。故假设H2通过了验证。根据计分规则,“认知评价a”分值越低表示沟通越好。“认知评价a”与组织维度及时间维度的沟通有显著的相关性,相关性系数分别为-0.595、0.518、-0.382、0.471。即组织维度和时间维度上沟通好的企业获得了更好的认知评价,反之则反,因此假设H3.1、H3.2得到了验证。

此外,从表1中还可以看到,观测到的消费者情绪与操作变量均显著相关,并且相关性方向符合本文的假设。如情绪与“严重程度高”的相关性系数为-0.451,与“严重程度低”的相关性系数为0.451。根据情绪的记分规则,不难推断严重程度高的汽车产品伤害事件引发了被试者更明显的负面情绪。故假设H4得到了验证。同样地,当企业沟通在组织维度和时间维度表现好时,R系数为正,分别为0.255和0.333,而在企业沟通表现差时却分别为-0.302和-0.285。因此,假设H5.1、H5.2得到了验证。

玩具产品伤害危机沟通调查中,变量之间相关性的方向、显著程度与表1大同小异,反映出相同的规律性(数据略,备索)。这意味着针对不可辨解型产品伤害危机沟通情景提出的假设H3.3、H3.4、H5.3、H5.4也同样得到了验证。此外,假设H2和H4也在不可辨解型产品伤害危机沟通情景中得到了验证。

H1.1和H1.2是“可辨解型”与“不可辨解型”产品伤害事件在引发消费者认知评价以及情绪反应上的比较,对这两个假设的检验需要合并两个调查实验的数据。由于两个实验调查运用的量表以及计分规则相同,故数据合并分析是可行的。合并后的数据通过了信度、效度检验和因子分析。最后分别针对“可辨解型”与“不可辨解型”产品伤害事件,就认知评价和情绪反应进行均值比较和单因素方差分析,发现结果均不显著。这意味着假设H1.1和H1.2都不成立。

H1.1与H1.2无法得到检验支持,说明消费者的情绪、认知评价与产品伤害事件的类型无明显关系。“可辨解型”产品伤害事件以及“不可辨解型”产品伤害事件的分类依据是:产品缺陷是否违反相关产品法规和安全标准。生产商可能强调自己的产品符合法规和标准,但是实证结果暗示,消费者可能只在意事件的严重程度而不关心企业是否违反相关法规和安全标准。这启示企业在进行危机沟通时,应该站在消费者的立场,关注消费者对产品伤害事件严重程度的感知,切忌以符合法规标准为理由忽视消费者的感知和情绪。

为了考察“情绪”、“认知评价”和“行为”这三个变量之间的结构性关系,本研究采用AMOS 软件,在以上三个内生变量的原始观测数据基础上,按照假设模型后半部分的结构和AMOS绘图要求进行结构方程拟合,输出结果如以图2所示。对于该模型,AMOS给出的各拟合指标值除了GFI、AGFI和RMSEA数据与标准稍有差距之外,其余各指标值CFI(0.948)、NFI(0.929)、IFI(0.948)、TLI(0.934)、PNFI(0.738)拟合良好。经过分析后认为,GFI、AGFI和RMSEA实测数据已经非常接近理想数值,因此,假设模型后半部分路径的通路检验已达到基本目标。图2显示,“情绪”与“认知评价”之间是负相关关系,路径系数为-0.6,即较高的负面情绪会导致较差的认知评价。而“情绪”对“行为”有着较低的负向影响,路径系数为-0.09,即较高的负面情绪会导致消费者对企业不利的行为。“认知评价”与“行为”倾向之间的路径系数为0.83,即较差的认知评价会导致对企业不利的行为。因此,假设H6.1,H6.2,H6.3和H6.4都得到了验证。

由图2可以发现,情绪因素对行为的影响权重只有0.09,而认知评价对行为的影响权重为0.83,这表明消费者对企业沟通方式的认知评价是其行为的主导因素。其实,“情绪即风险”理论是在期望效用模型的基础上发展起来的,它虽然引入了情绪视角,但并没有否定认知评价的作用。从本研究来看,消费者的行为更多的取决于他对事件严重程度和企业沟通活动的认知评价,但情绪也起着一定程度的作用,特别是能够影响消费者的认知评价。这意味着企业应该关注消费者的情感需求,及时对受害者表达慰问和同情,避免傲慢冷漠的态度,而应该真诚、负责地与消费者进行沟通。在现实中,有些服务型企业奉行“顾客永远正确”的准则,甚至给员工设立“受委屈奖”,这反映了企业的广阔胸怀和长远眼光。在企业生死存亡的危机时刻,企业固然不能无原则退让,但尊敬消费者、敢于承担责任的企业会更容易得到消费者的体谅和同情,从而改善消费者的认知评价,促使对企业有利的行为。企业应该意识到危中有机,宁愿眼前多承担一点责任,多付一点代价,也要获得消费者的信任和理解,这才能实现企业的长远发展。

五、结论

以上分别以“可辨解型汽车产品伤害事件”和“不可辨解型玩具产品伤害事件”为对象,模拟不同的沟通方式,设计了量表调查消费者相应的认知评价、情绪和行为倾向,从而揭示产品伤害危机管理中消费者的行为规律。研究发现,消费者的情绪、认知评价均与产品伤害事件可否辨解无关,但与事件的严重程度有关。产品伤害事件越严重,消费者的负面情绪就越明显,认知评价也越差。产品伤害事件发生后,企业在组织、时间、信息和渠道四个维度的沟通方式与消费者的情绪、认知评价和行为倾向有着紧密关系。在四个维度上,差的沟通方式相比好的沟通方式引起消费者更明显的负面情绪、更差的认知评价和对企业更不利的行为倾向,如抵制购买、负面传播等。

情绪、认知评价和行为倾向是“情绪即风险”理论的核心变量,本研究专门针对它们设计了量表,并对它们之间的相互关系进行了验证。实证结果表明,情绪与认知评价互为相关,情绪与行为倾向是因果关系,认知评价与行为倾向也是因果关系。当发生产品伤害事件后,事件的严重程度与企业的沟通方式均影响消费者的情绪和认知评价,从而导致消费者相应的行为倾向,这验证了“情绪即风险”模型在产品伤害危机管理中的合理性。通过对假设模型的实证检验,证实产品伤害事件会引发消费者的负面情绪,并且这种负面情绪可以不经过认知评价的作用,直接对消费者行为产生影响,说明关注负面情绪在产品伤害危机沟通中的重要作用。产品伤害事件的严重程度固然影响消费者对产品的认知评价和情绪体验,而企业是否真诚、及时、有效地与消费者进行沟通是非常关键的策略因素,这决定了企业能否化危为机。

目前,产品伤害危机沟通策略还非常缺乏针对具体行业的实证研究。企业在产品伤害危机沟通中表现不佳,除了企业本身对危机沟通不够重视、缺乏经验之外,也与企业没有掌握产品伤害危机沟通的策略有莫大关系。企业在产品伤害事件发生之后,除了应该竭力降低事件的严重程度,更需要尽快与消费者进行沟通,通过真诚沟通和主动承担责任来扭转消费者对企业的不良印象,同时降低消费者的负面情绪,从而降低产品伤害事件对产品和企业造成的不利影响。根据本研究发现,虽然认知评价对行为的影响权重远远大于情绪对行为的影响权重,但这并不意味着消费者的情绪无关轻重。实际上,情绪除了直接影响行为,还通过影响认知评价间接地影响消费者行为。因此,应当将消费者情绪干预纳入危机沟通的战略高度。

注释:

①情感是更宽泛的概念,包括心情和情绪。心情是一种相对持久的低强度情感状态,没有明确的前因,所以通常不包含认知性内容。情绪则更强烈,短暂,通常有着确定的原因和明确的认知内容(Forgas, 1995)。

②正式调查开展前,进行了预实验,据此完善问卷内容。下同。

参考文献:

[1]Siomkos, G. J. and Kurzbard G. The hidden crisis in productharm crisis management[J]. European Journal of Marketing, 1994,2, 30-41.

[2]井淼,张梦远,王方华. 产品伤害危机中信息来源对消费者购买决策的影响[J].系统管理学报,2013, 22(1):53-59.

[3]汪兴东,景奉杰,涂铭. 产品伤害中不同忠诚度顾客情绪反应及行为意向的差异性研究[J].管理评论,2013, 25(1):73-81.

[4]杜建刚,陈辉辉,张越.消费者对于产品召回事件的心理反应——基于风险和情绪的研究[J]. 山西财经大学学报, 2012,(5):61-70.

[5]贺正楚.论企业危机管理系统的构建[J].系统工程,2003,(3):36-41.

[6]Roehm, Michelle L. and Alice M. Tybout. When will a brand scandal spill over and how should competitors respond[J]. Journal of Marketing Research, 2006,(8):366-373.

[7]Votolato, Nicole L. and H. Rao Unnava. Spillover of negative information on brand alliances[J]. Journal of Consumer Psychology, 2006,16(2):196-202.

[8]Klein J. and Dawar N. Corporate social responsibility and consumers attributions and brand evaluations in a productharm crisis[J]. Internation of Journal of Research in Marketing, 2004,(21):203-217.

[9]Lei, J., Dawar N and Lemmink J. Negative spillover in brand portfolios:exploring the antecedents of asymmetric effects[J]. Journal of Marketing, 2008,(5):111-123.

[10]Vanhamme, J. and Grobben B. The effectiveness of CSR history in countering negative publicity[J]. Journal of Business Ethics, 2009,85(2):273-283.

[11]李国峰, 邹鹏, 陈涛.产品伤害危机管理对品牌声誉与品牌忠诚关系的影响研究[J].中国软科学,2008,(1):108-115, 134.

[12]井淼,周颖.产品伤害危机中危机反应策略对品牌资产的影响——基于企业社会责任的视角[J].工业工程与管理,2013,18(2):122-130.

[13]张音,黄敏学,郑海东.社会公众对产品召回的反应机制研究——基于混合方法的模型构建[J].管理评论,2014,26(5):120-131.

[14]张童.产品伤害危机群发属性对顾客应对行为的影响[J].社会科学家,2014, (6):79-84.

[15]Loewenstein, G.F., Weber, E.U., Hsee, C.K., Welch, N. Risk as feelings [J].Psychological Bulletin, 2001, 127(2): 267-286.

[16]汪兴东,景奉杰,涂铭.单(群)发性产品伤害危机的行业溢出效应研究[J].中国科技论坛,2012,(11):60-66.

[17]吴思. 户品伤害危机:伤害类型、应对方式及营销策略[J].管理世界,2011,(9):182-183.

(责任编辑:钟 瑶)

An Empirical Study on Product Harm Crisis Communication based on Cognitive Emotion Interplay