历史学书评概况及存在问题探析

——基于2000~2012年CSSCI历史学核心期刊

2015-06-07杨巍

杨巍

(浙江财经大学档案馆 杭州 310018)

历史学书评概况及存在问题探析

——基于2000~2012年CSSCI历史学核心期刊

杨巍

(浙江财经大学档案馆 杭州 310018)

利用计量分析方法分析2000~2012年CSSCI收录的历史学专业20种核心期刊收录书评的概况,对书评信息进行定量分析,从书评作者和被评图书两个视角探寻历史学界书评的特点及存在的问题。

书评 历史书评 存在问题

1 引言

书评主要是指对各种类型图书内容、编排形式等方面进行评论、描述和介绍的一种具有说明性和议论性的文章类型,通过学者的书评,读者、图书馆采购人员和相关出版编辑人员可以直接了解书的相关信息及价值,为他们读书或选书提供可参考的信息[1]。近些年来,书评凭借实时性、审美性、通报性和导读性等功能已经发展成为学术创作的一种重要形式[2];正如萧乾所说“书评已经不仅仅是报刊上偶尔设置的一个小栏目,而是现代文化这巨厦一根不可或缺的梁柱”[3]。通过书评,可以在信息爆炸的时代迅速找到有价值的图书,通过对特定学科书评的研究可以了解该学科的主要研究成果和研究进展,同时可以发现该学科的主要研究人员。本文对2000~2012年发表的书评进行分析,以期发现当前历史学界书评的特点和存在问题。

2 数据来源

本文以南京大学 CSSCI中收录的2000~2012年历史学核心期刊为主要数据源。由于CSSCI每收录的核心期刊会有所变动,所以本文主要以近2000~2012年一直出现在CSSCI中的历史学期刊为主要分析对象。通过筛选,本文确定了《安徽史学》、《当代中国史研究》、《华侨华人历史研究》、《近代史研究》、《抗日战争研究》、《历史档案》、《历史教学》(原来称为《历史教学问题》)、《历史研究》、《民国档案》、《清史研究》、《史林》、《史学集刊》、《史学理论研究》、《史学史研究》、《史学月刊》、《世界历史》、《西域研究》、《中国边疆史地研究》、《中国历史地理论丛》和《中国史研究》等20种期刊为数据来源。在CNKI中分别检索这20种期刊2000~2012年的书评,包括简评、读后感、简介等形式在内共计得到610条记录,把所评论图书筛选去重后,得到被评的图书共计593本,检索时间为2013年1月12日。

3数据分析

3.1 书评整体情况分析

第一,从数量上来看,2000~2012年中每年每种核心期刊都有书评发表,但是书评所占整个期刊发文量的比例依然很小,只占总的发文量的3%左右。从整体上来讲,平均每年有50篇书评被核心期刊发表。在2000~2006年,书评文章的数量呈持续上升的趋势,到2006年时,书评文章发表最多,达59篇;然而,2007~2012年书评数量却呈下降趋势,2011~2012年平均每年只有35篇左右的书评被发表(详见图1)。可以看出,整体上书评依然不是主要的学术研究方式,书评的价值和影响力依然受到限制。

图1 书评数量年代分布图①此图是根据检索到的书评数量简单累计,共计610条

从期刊分布上来看,《世界历史》、《抗日战争研究》、《安徽史学》和《史学理论》等期刊发表书评文章较多,特别是《世界历史》所发表的书评占整个书评数量的20%(详见图2),这主要是因为一方面该期刊收录范围较广,涉及的研究方向较多,文章比较综合,所以,相对来讲书评的数量较多;另一方面,作为面向世界范围的一流期刊,《世界历史》本身会及时介绍国内外新的研究成果,也包括书,因此增加了书评的数量。《史学史研究》收录的书评较少,究其原因,一方面可能是与期刊的发表频次有关;另一方面可能是与期刊收录范围有关。其余核心期刊均有10篇以上的书评。所以整体上来讲各期刊都收录书评,说明书评作为学术文章的一种类型已经引起了学术人员的重视。

第二,总体上看书评涉及的面比较广且不失特色,例如《清史研究》、《民国档案》、《抗日战争研究》等基本上收录的是关于特定时期历史研究著作的书评,而《华侨华人历史研究》、《西域研究》、《中国边疆史地研究》等则是对特定地域研究产生的著作进行的评论和介绍。需要指出的是书评的对象不仅包括中国学者的研究成果,同时包括日本、美国、加拿大等多个国家学者的著作,书评的对象涉及范围,也能够说明我国历史学研究逐渐成熟和深化。

图2 CSSCI中核心期刊收录书评数量

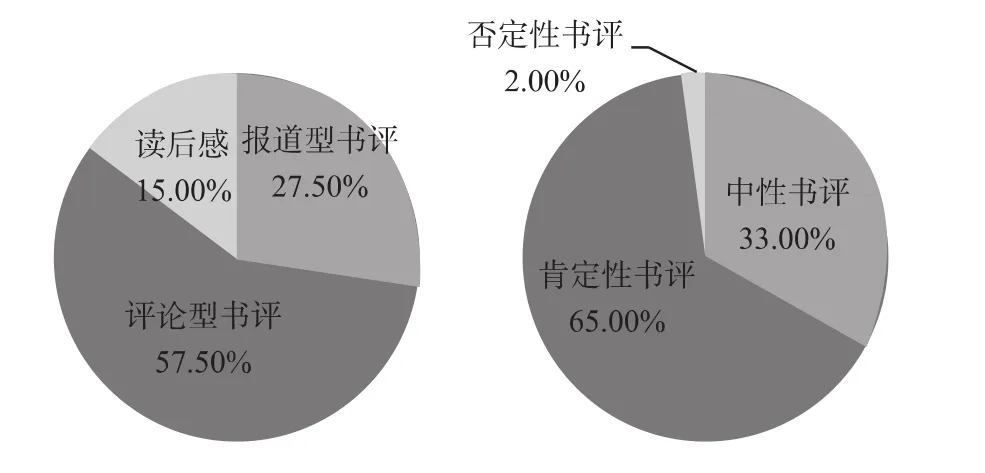

第三,从评论的深度来看,目前书评有报道性简评、评论性书评和读后感等三大类形式(详见图3)。报道性书评主要包括简评和评介两种形式,占整个文章数量的27.5%,报道性书评一般是对新出版的书进行介绍,侧重对书作者的介绍和对书中涉及内容的大致描述,涉及书的新颖性和创造性。评论性书评占一半以上,其比例高达57.5%,评论性书评是对书价值的一种判断,对书中作者思想及书的内容进行评价和探讨,学术性较强。读后感是一种间接评论书的方式,通过书给读者带来的影响和启迪来侧面反映书的影响力和价值。从书评的感情色彩方面来看,书评又有肯定性书评和否定性书评,肯定性书评依然是书评的大多数,但是否定性书评也占有一定的比例,通过质疑著书之人的思想及书的内容,书评作者能够一针见血的指出书的缺陷,如张振鵾先生批评黄文雄的著作,直接称其为“拙劣的诡辩”,批评他的写作有失历史事实,否定性评论使读者能更理性地判断书的价值,同时也能够使有关历史问题得到澄清。

图3 书评的三大类型及感情色彩

3.2 书评作者情况分析

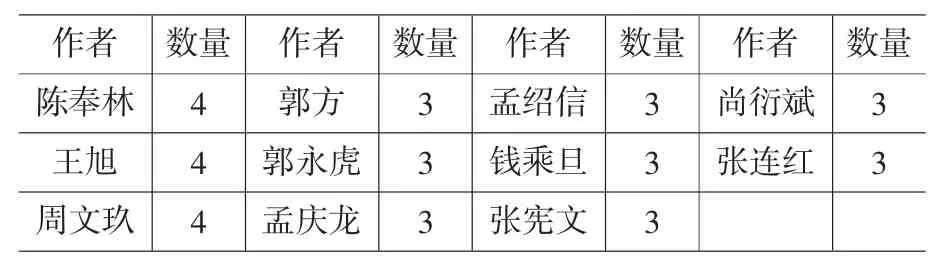

610 篇书评来自531位作者(指第一作者),有62位作者写有2篇以上的书评,其中陈奉林、王旭和周文玖3人各发表4篇书评,郭方、郭永虎、孟庆龙、孟绍信、钱乘旦、张宪文、尚衍斌和张连红等人各发表3篇书评(详见表1),说明这11位作者是写书评的高产作者。高产作者评论和关注的文章不只是一个方向,这也说明书评作者具备历史学方面的综合素养。

表1 书评高产作者统计

对作者来源机构进行分析发现,书评作者来自312个机构。总的来看,书评作者大部分来自高校及研究所,有一小部分是来自有关史学杂志社的工作人员(详见表2)。中国社会科学院、南京大学历史系和北京大学历史系所占比例较大,说明这些机构比较重视书评的写作和研究,同时也能反映出这些机构拥有比较资深的学者,研究水平也比较强,在同行中具有影响力。另外,大部分作者来自知名的院校或者历史学研究较强的机构,例如北京大学和南开大学的历史学均是国家一级重点学科,而南京大学、首都师范大学及东北师范大学在世界史研究方面具有较强的优势;厦门大学和吉林大学重视专门史和考古学研究,他们均是国家重点建设学校中的重点建设的学科,在这些领域会有大量知名学者和专家,他们自然成为写书评的主要人员。还需要指出的是排在前12位的高校或研究所,大部分是核心期刊的主办单位,例如中国社科院的几个历史研究所主办《抗日战争研究》、《近代史研究》、《史学理论研究》、《世界历史》等期刊[4],这些主办单位的研究人员比较熟悉期刊收录书评的标准及范围,在书评发表中会有一定的优势,这也是这些机构成为书评作者主要来源机构的原因之一。

表2 作者来源机构排名

在作者年龄结构上,书评作者年龄大多集中在35~65岁,约占61%的比例;年龄较长和较年轻的作者人数分别占17%和22%(详见图4)。也就是说,写书评的主力是历史界中青年研究人员,他们不但具有一定的研究经验与知识素养,同时也是工作在一线的主要力量,具有敏锐的洞察力,所评的书一般都具创新性和代表性,能够影响用户选书行为;年长学者一般是历史领域的资深专家,长期的知识沉淀使他们对历史学有着清晰的把握,对他人著作有着独到的见解,因此他们对书的评论大多客观中肯,具有很强的参考性,能够使读者很好地判断书的价值;另外,中老年研究人员长期以来会积累一定的人脉,他们的社交网络比较宽广,写书评的机会就会增多。相比而言,青年学者所占比例不大,主要原因可能是因为自身还未形成一定的影响力,同时也和近些年学科发展中青年学者数量缺乏相关。

图4 书评作者年龄结构比例图

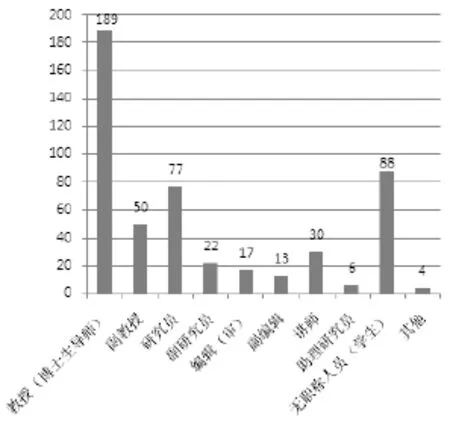

在书评作者职称结构方面,能够明确查到作者职称的共有496条记录。书评作者群体大部分是由拥有教授(博士生导师)、研究员及编审(辑)和拥有副教授、副研究员等正、副高级职称的研究人员及拥有助理研究员及讲师等中初级职称的研究人员组成(详见图5)。由图5可以看出教授(博士生导师)、研究员及编审(辑)等正高级职称的研究人员共283人,这部分人群在专业领域具有一定的影响力,对历史研究的问题具有深刻的认识和理解,因此他们构成了书评的主力军。副教授、副研究员等副高级研究人员和拥有中初级职称的研究人员正处于学术生涯中的上升期,能够认真阅读本专业中最新研究成果,并根据情况发表自身见解,以此与同行交流,达到活跃学术氛围和提高自身影响力的目的,所以,也会积极参与到书评活动之中。从图5中还可以看出,无职称人员也是书评队伍中一支重要的力量,这里的无职称人员主要指在校博士生和硕士生,在校研究生一般有时间阅读大量书籍,他们思维活跃,能够客观发表对历史书籍的看法,同时,他们阅读广泛,涉及历史研究的各个方面,因此扩大了书评的评论范围,丰富了书评的内容,所以他们也是写书评的一支不可忽视的重要力量。另外,社会知名人士也会受委托或者即兴写一些书评,他们的参与使更多的图书被评论,是促使书评内容多样化发展的主要因素。

图5 书评作者职称构成图

3.3 被评图书分析

从出版时间看,被评图书大部分是1990年至2012年出版的图书,特别是1995~2012年出版的图书被评论的较多(详见图6)。图6是对462条记录中的被评图书出版年及其对应书评发表时间的统计。可以看出,1995~2006年图书出版数量是上升趋势,特别是1997年至2000年间,图书数量急剧增加;2006年之后,图书出版数量又开始下降。而与之对应的书评发表时间基本上比图书出版时间晚1~3年,但是书评发表数量与发表时间整体上与图书出版数量及出版时间保持一致。这一现象说明书评具有实时性的特征,能够及时反映最新图书出版信息,书评的通报功能也在图6的对比中充分体现。

图6 被评图书出版年及书评发表时间对比图②由于在收集的数据中,只有462条记录比较完整地包含所有书评信息,故以这462条记录为样本进行统计,图表中的数量只是简单累计。

从被评图书的作者来看,书的作者(主编)主要是高校及科研机构的工作人员或者是高校中的学生(详见图7)。高校教师占71.69%,一方面因为高校和科研机构承担大量的科研项目,科研项目的成果大多以专著和论文集形式出现,这样每年都会有一定量的图书出版,专著出版的繁荣推动了书评数量的增加。另外被评图书作者中学生占8.80%,这一类学生主要指高校的博士研究生,由于博士研究生的科研项目或博士论文是对特定问题的深入研究探讨,博士生大多会产出比较有价值的成果,所以,博士生也成为图书出版中比较重要的组成部分。研究机构中工作人员占11.63%,研究人员长期专注一个历史方向,能够形成一定数量的成果,成为继高校科研人员之外主要出版图书的人群。同时,比较图5和图7可以发现,书评作者和被评图书作者都是历史专业中、高层研究人员,他们会对同行的专著进行及时评价,通过书评增进学术交流。

图7 被评图书作者成分结构图

4 历史学中书评存在的问题

尽管目前历史书评在数量和规模上较前十年有很大发展,但是整体上看历史书评还是存在很多问题。

第一,书评具有专业局限性。对比图5和图7就会很容易发现,写书评的作者与所评图书的作者都是历史学领域的研究人员,他们在对图书评介的时候思维基本相同,评论模式基本上类似。也就是说同行评价虽然能够发现图书的专业价值,但是却容易忽略图书中其他方面的特征,很难整体反映图书的质量。另外,缺少其他领域专家的评价,书评格式和书评的研究方法就会固化,从整体上影响书评学的发展。

第二,书评的客观性仍需提高。缺乏客观性的主要表现之一是,由于没有统一的评书标准,不同的人对同一本书会给出不同的评价结果,有时候这种结果甚至截然相反;表现之二是大部分肯定性书评中对书的价值存在过分赞誉现象,这种赞誉固然起到宣传图书的效果,但是从长远上讲却不利于历史研究的进展。产生这种问题一方面与书评作者的理论素养有密切关联,但更说明书评中存在不正的学术风气。南京大学徐雁教授曾把这种缺乏客观性的书评归纳为人情书评、风花雪月式书评、半学究式书评、自说自话式书评、胡言乱语书评和装腔作势书评等6大不正的书评类型[3],这很大程度上是因为书评缺乏客观标准造成的。

第三,书评内容简略。这主要是指大部分书评都能够从整体上评价书的创新性或内容的丰富性,但是依然不能详细解释或介绍这些创新点和内容,而只是简单概括,使得书评很难达到应有的影响力。一些书评甚至所评图书的出版信息都没有,内容简略得使读者不能清楚被评图书的概况,必将影响书评导读性和报道性功能的发挥[5]。

5小结

通过分析2000~2012年的书评概况,发现当前历史界书评数量增加,但是在整个文献中依然只占很小的比例;大部分核心期刊都收录书评文章,说明书评已经得到了一定的重视;书评作者都是拥有高学历或高职称的人群,他们能够通过书评进行学术交流,在一定程度上提高了书评的深度和质量;书评的发表与书评作者所属机构研究水平及研究方向有着重要联系;最后,近些年来的书评已经逐渐具有实时性,书评发表时间与图书出版时间基本上缩小到1~3年的差距。然而,书评中依然存在专业局限性、客观性差和书评内容简单等问题,这些问题需要进一步改进,才能提高书评的质量。

[1]张志强.文献学引论[M].南京:江苏教育出版社,2010:255.

[2]刘宏源,汤美玲.论书评的性质和职能[J].图书馆,2001(4):46-48.

[3]徐 雁.往事再说“书评难”[J].中国图书评论,2005(1):48-50.

[4]南京大学中国社会科学研究评价中心[EB/OL].[2013-01-12].http://cssci.nju.edu.cn/manage/webedit/uploadfile/2012.4.26_17.43.18_2yq5yr29.pdf.

[5]汪朝光.1994-1996《近代史研究》发表书评情况的基本分析[J].近代史研究,1999(1):35-38.

(责任编校 骆雪松)

The Current Situation and Problems of Book Reviews in the Field of History:A Study of the Core History Journals in CSSCI(2000~2012)

Yang Wei

The Archives of Zhejiang University of Finance and Economics,Hangzhou 310018,China

The present paper makes metric analysis of the book reviews in 20 history journals included in CSSCI(2000~2012)and explores their characteristics and problems in two respects,namely the reviewer and the book reviewed.

book review;review of history books;problem

G256.4

杨 巍,女,1988年生,硕士,馆员,研究方向为档案信息资源管理及开发利用,发表论文2篇,参编教材1部。