石油磺酸盐/烷醇酰胺复配体系吸附损耗及色谱分离研究

2015-06-05郭淑凤李青华

于 群,郭淑凤,李青华,刘 煜

(中国石化胜利油田地质科学研究院,山东 东营257015)

随着表面活性剂在三次采油中的广泛应用,出现了许多性能较优的新型表面活性剂[1-3]。大量研究发现,复合驱中单一驱油剂体系通常存在一些不足,很难满足现场实际需求[4];将不同类型驱油剂进行复配,复配体系可表现出比单一驱油剂更为优越的性能[5-9],表明驱油剂复配体系在三次采油技术中有着巨大的应用前景。这种复配驱油剂表现出的比单一驱油剂更为优越的性能现象,被称为驱油剂协同增效作用[10]。

由于不同驱油剂组成和结构不同,它们与岩层接触后会表现出不同的吸附性能。如果复配体系中两种驱油剂在岩石上吸附损失不能按其复配比例同等减少的话,就会出现严重的驱油剂色谱分离现象,从而影响驱油剂复配体系的驱油性能[11]。为避免此类现象发生,在复配体系性能评价时,必须将其吸附性能和抗色谱分离能力作为重要技术指标进行考察。复合驱的特点是选择性强,作用机理复杂[12-15],研究复合驱中驱油剂的吸附损耗和色谱分离对驱油性能和效果评价具有深刻意义。

本文针对石油磺酸盐/烷醇酰胺复配体系,进行吸附损耗和色谱分离规律研究,获得石油磺酸盐和烷醇酰胺的吸附量及它们之间的色谱分离模型,实验结果对三次采油复配体系配方的筛选和优化具有重要的指导意义。

1 实验部分

1.1 原料与仪器

石油磺酸盐、烷醇酰胺,工业品,自制;Agilent 1100型高效液相色谱仪,美国Agilent公司。

1.2 浓度测定

分别建立石油磺酸盐和烷醇酰胺的高效液相色谱分析方法,方法检测限10mg/L。

1.3 吸附损耗

吸附实验条件为:温度70℃,石油磺酸盐和烷醇酰胺的质量浓度0.4%,溶液体积(mL)和油砂质量(g)比3∶1,矿化度19 334mg/L,钙镁离子浓度514mg/L(矿化度和钙镁离子浓度参考胜利油田胜二区地层水条件)。

1.4 色谱分离

石油磺酸盐和烷醇酰胺在油砂中的运移速度不同,导致它们在油砂中存在色谱分离现象。虽然两者之间可能发生色谱分离,但同时可能会存在部分重叠交错现象,为了表达它们之间色谱峰重叠程度,引入色谱分离度指标Rs进行评价,计算如下:

式中:V1和V2分别代表流出液中石油磺酸盐和烷醇酰胺最大浓度点对应的洗脱体积,mL;W1和W2分别代表石油磺酸盐和烷醇酰胺洗脱完全所用的洗脱体积,mL。

Rs越大,表明两者之间色谱分离程度越明显,石油磺酸盐和烷醇酰胺之间相互接触的部分越少;Rs越小,两者之间重叠部分越明显,此时,有一定浓度的石油磺酸盐和烷醇酰胺相互混合在一起。

复配体系中石油磺酸盐和烷醇酰胺的浓度均为0.2%,温度为70℃,进样量为1.0PV,流速为0.23mL/min,油砂管长度为10cm、内径为1cm,矿化度为19 334mg/L,钙镁离子浓度为514mg/L。

1.5 数值分析

SPSS软件是一个组合式软件包,它集数据录入、整理、分析功能于一身。本文采用SPSS11.5软件进行数值分析,建立色谱分离模型。当计算洗脱体积时,以浓度为50mg/L为阈值进行计算,洗脱液浓度小于50mg/L时,表面活性剂的量已较低,忽略不计。

2 结果与讨论

2.1 吸附量

石油磺酸盐来源广,配伍性、水溶性好,应用十分广泛。但单一石油磺酸盐难以获得较优界面活性,与其他类型表面活性剂进行复配,可达到较优驱油效果,石油磺酸盐/烷醇酰胺体系即是其中一种配方体系,该配方在油田现场也获得一定应用。

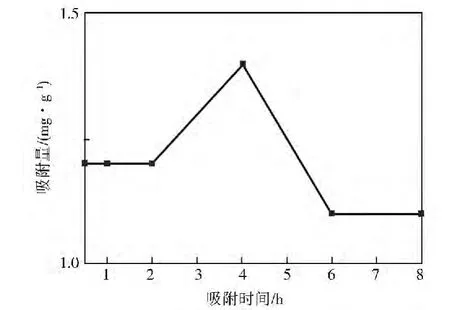

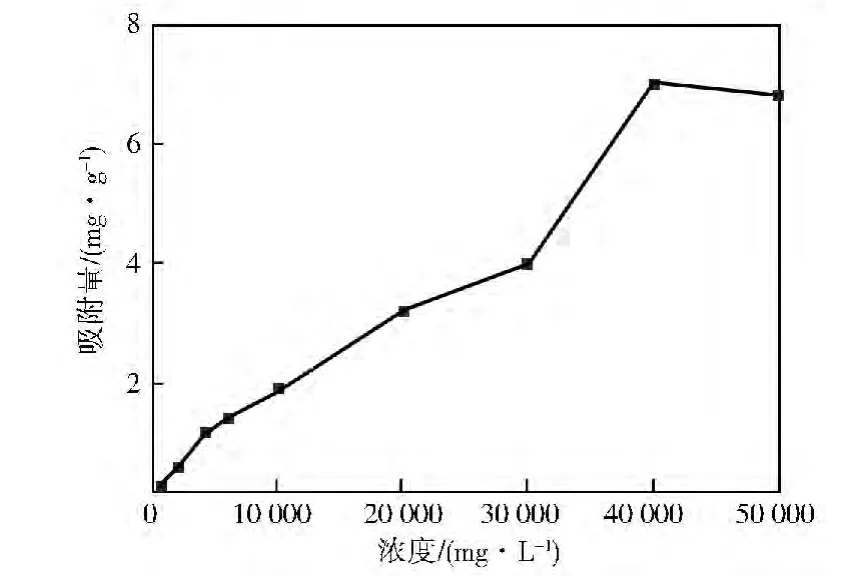

根据图1~图3可知:石油磺酸盐和烷醇酰胺均可在较短时间内达到吸附平衡(<6h),由于油砂表面具有电负性,因此阴离子表面活性剂石油磺酸盐的吸附量较非离子表面活性剂烷醇酰胺的低,两者的平衡吸附分别为1.2mg/g和6.9 mg/g,最大吸附分别为7.0mg/g和10.3mg/g。

图1 石油磺酸盐吸附时间与吸附量的关系

图2 石油磺酸盐质量浓度的吸附量的关系

图3 烷醇酰胺平衡吸附量和最大吸附量

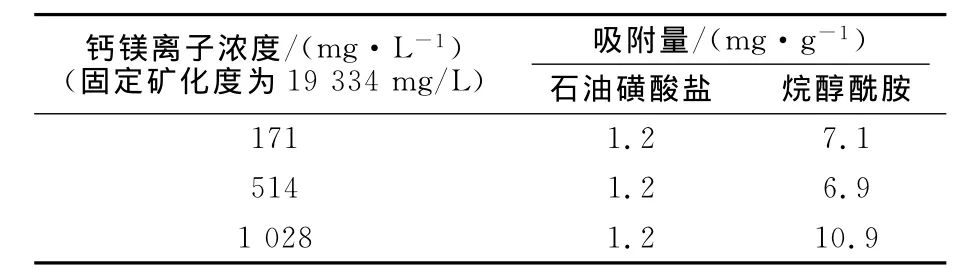

矿化度对吸附量的影响见表1。由表1可以看出:钙镁离子浓度固定的条件下,石油磺酸盐的吸附量不受矿化度高低的影响;而烷醇酰胺受其影响较为明显。

表1 矿化度对吸附量的影响

油砂表面的电负性导致阴离子表面活性剂石油磺酸盐的吸附量相对较低,矿化度对盐水体系双电层的影响不足以改变其静电斥力,因此石油磺酸盐的吸附量几乎不发生变化。对于非离子表面活性剂烷醇酰胺而言,在电负性油砂表面的吸附主要包括物理吸附和化学吸附,范德华引力以及亲水基与油砂表面极性基团之间的氢键相互作用力。随着矿化度的增大,亲水基与油砂表面极性基团之间的氢键相互作用力减弱,导致吸附量降低;随着矿化度的进一步增大,盐析作用增强,使其脱离水相的趋势增大,吸附量稍有增加。

钙镁离子浓度对吸附量的影响见表2。由表2可以看出:钙镁离子浓度对石油磺酸盐的吸附量无影响,对烷醇酰胺的吸附量在一定范围内随其浓度增加而增大。在浓度相同的情况下,电解质盐析作用的大小顺序是CaCl2> MgCl2>NaCl,钙镁离子盐析作用较强。随着钙镁离子浓度的增大,盐析作用增强,使表面活性剂脱离水相的趋势增大,导致烷醇酰胺的吸附量有增大的趋势。

表2 钙镁离子浓度对吸附量的影响

温度对吸附量的影响见表3。由表3可以看出:在矿化度和钙镁离子浓度固定的条件下,石油磺酸盐的吸附量随着温度的增加而增加,这是因为随着温度的增加,油砂吸附位点增多,有利于表面活性剂的吸附。但对于烷醇酰胺而言,一方面随着温度的增加,吸附位点增加,吸附量增加;另一方面随着温度的增加,分子热运动加剧,同时会导致氢键的断裂,亲水基与油砂表面极性基团之间的氢键相互作用力减弱,吸附量降低;两种作用共同作用,导致烷醇酰胺吸附量出现先降低后增大的趋势。

表3 温度对吸附量的影响

2.2 色谱分离模型

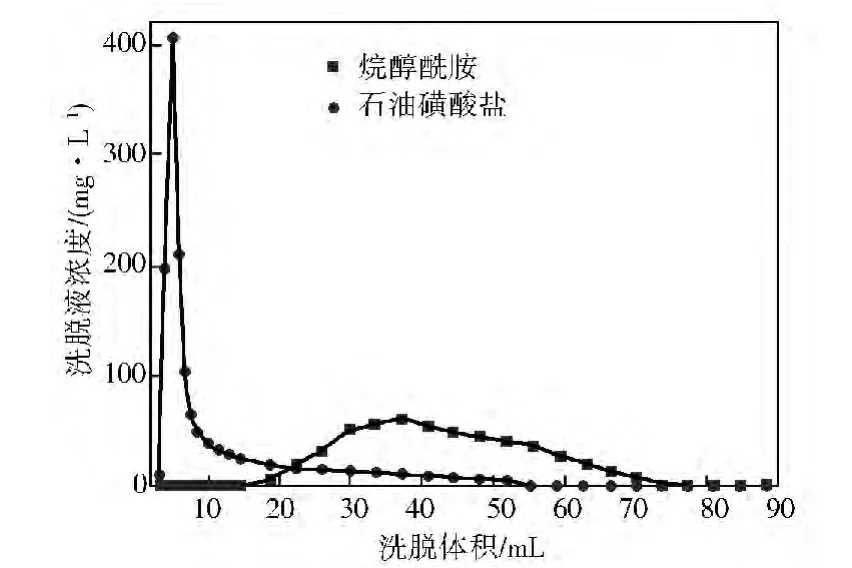

根据吸附实验结果可知,石油磺酸盐和烷醇酰胺吸附量差别较大,吸附损耗不能按其复配比例同等减少,因此会导致色谱分离现象的发生,结果见图4。

石油磺酸盐和烷醇酰胺复配体系是否可以起到协同作用,取决于两者之间是否有效的混合在一起。如果发生色谱分离现象,且色谱分离程度较为严重,则复配体系经过地层运移后会使其成为两个单独体系,显然起不到协同作用。如果虽然发生色谱分离现象,但依然有相当部分石油磺酸盐和烷醇酰胺之间存在交叉、重叠,则重叠部分可能对驱油结果会起到协同效果。为此,本文建立色谱分离模型,考察两者之间的色谱重叠程度,以此为标准对该体系是否起到协同效果进行评价。

图4 石油磺酸盐/烷醇酰胺体系色谱分离

由图4可见,Rs≥1.5时,色谱完全分离,Rs<1.5时,色谱发生重叠;Rs数值越小,色谱重叠越严重。以进样量X1和温度X2为变量,进行模型的建立,如下:

由该数值模型可知,温度越高、进样量越大,Rs越小,即色谱重叠越明显。

以洗脱液浓度50mg/L为阈值进行统计分析时,发现:在进样量较低时,如0.2PV、0.5PV条件下,Rs>1.5,表明石油磺酸盐和烷醇酰胺达到完全分离,不存在色谱重叠现象;增大进样量为1.0PV时,Rs有小于1.5的趋势,但此时温度需高于85℃。如果在矿场温度85℃条件下,进样量小于1.0PV时,石油磺酸盐和烷醇酰胺不发生色谱重叠。

3 结 论

a.石油磺酸盐的吸附量低于烷醇酰胺,两者平衡吸附量分别为1.2mg/g和6.9mg/g,最大吸附分别为7.0mg/g和10.3mg/g;

b.矿化度、钙镁离子浓度和温度对石油磺酸盐和烷醇酰胺的吸附量影响趋势不同;

c.进样量越大、温度越高,石油磺酸盐和烷醇酰胺之间的色谱重叠程度越大;

d.在矿场条件温度不高于85℃、注入量小于1.0PV的情况下,以洗脱液浓度50mg/L为评价标准,石油磺酸盐和烷醇酰胺达到了完全色谱分离。

[1] 郑延成,李春云,杨国强,等.脂肪醇醚磺酸盐和壬基酚醚表面活性剂的吸附性能研究[J].精细石油化工,2014,31(6):11-15.

[2] 赖小娟,张育超,郭亮,等.超低界面张力表面活性剂的驱油性能研究[J].精细石油化工,2015,31(4):40-44.

[3] 赵永,丁国华,刘峥.双子表面活性剂的合成与应用研究进展[J].精细石油化工,2015,32(2):75-80.

[4] 王帅,李振泉,张继超,等.石油磺酸盐的结构与界面活性的关系及其质量评价[J].石油化工,2012,41(5):573-577.

[5] 张雪勤,蔡怡,杨亚江.两性离子/阴离子表面活性剂复配体系协同作用的研究[J].胶体与聚合物,2002,20(3):1-4.

[6] 陈锡荣,黄风兴.驱油用耐温抗盐表面活性剂的研究进展[J].石油化工,2010,39(12):1307-1312.

[7] 李瑞冬,仇珍珠,葛际江,等.羧基甜菜碱-烷醇酰胺复配体系界面张力研究[J].精细石油化工,2012,29(4):8-12.

[8] 于芳,吴江勇,赵方园,等.三次采油用耐温抗盐聚合物与表面活性剂复配体系的性能研究[J].石油化工,2013,42(11):1251-1255.

[9] 端祥刚,侯吉瑞,李实,等.耐油起泡剂的研究现状与发展趋势[J].石油化工,2013,42(8):935-940.

[10] 赵国玺.表面活性剂物理化学[M].北京:北京大学出版社,1984:262-299.

[11] 翁蕊,杨普华,罗幼松.阴离子/非离子表面活性剂复配体系的色谱分离研究[J].油田化学,2003,20(2):163-166.

[12] 曹绪龙,蒋生祥,孙焕泉,等.阴离子表面活性剂与聚丙烯酰胺间的相互作用[J].应用化学,2002,19(9):866-869.

[13] Maestro A,Gonzalez C,Gutierrez 段 .Interaction of surfactants with thickeners used in waterborne paints[J].J Colloid Interface Sci,2005,288(2):597-605.

[14] Kim 段 ,Kim K m,Oh O ,et al.Effects of nonionic surfactant on the rheological property of associative polymers in complex formulations [J].Polymer,2007,48(13):3817-3821.

[15] 宋新旺,祝仰文,郭淑凤,等.表面活性剂与聚合物间相互作用的研究[J].石油化工,2014,43(9):1031-1034.