结球甘蓝名称考释

2015-06-05张楠丁晓蕾

张楠,丁晓蕾

(南京农业大学人文社会科学学院,江苏南京210095)

结球甘蓝名称考释

张楠,丁晓蕾

(南京农业大学人文社会科学学院,江苏南京210095)

结球甘蓝是我国在明清时期引进的蔬菜作物。由于引入渠道和品种形态多种多样,造成了结球甘蓝称谓较多较杂且存在同名异物的现象。通过结合地方史志和已有的研究对结球甘蓝繁杂的名称进行考释,发现了一些引进作物的命名规律:以来源地命名、以植物形态特征命名和同名异物。

结球甘蓝;名称;考释

结球甘蓝(Brassica oleracea var.capitata)为十字花科芸薹属甘蓝种中能形成叶球的二年生草本植物。一般认为结球甘蓝起源于13世纪地中海沿岸结球松散的甘蓝品种,后经人工改造逐渐发展成今天结球坚实的品种。自16世纪开始,随着欧洲人地理大发现的进程,结球甘蓝被逐步传播到了美洲、亚洲等地。[1]结球甘蓝传入中国后,因其能大量满足中国春夏季蔬菜的需求而且便于贮存和运输,其种植范围不断扩大,现如今,根据联合国粮农组织的数据统计,[2]中国已经是结球甘蓝生产的第一大国,占到全球产量的近一半。与结球甘蓝的重要地位形成鲜明对比的是,关于结球甘蓝在中国的历史、传播和文化至今都少有研究。上世纪80年代,蒋名川[3]、叶静渊[4、5]、韩嘉羲[6]等人对结球甘蓝引入我国的时间、路径和过程进行了一定的研究,大致得出了从俄罗斯、缅甸及东南沿海陆续引入我国的西北、东北、西南、东南四个主要传播方向的结论。张平真[7]则在 《中国蔬菜名称考释》一书中简单地总结了结球甘蓝曾经出现过的名称及来历。国内专门就结球甘蓝的名称考释尚无。

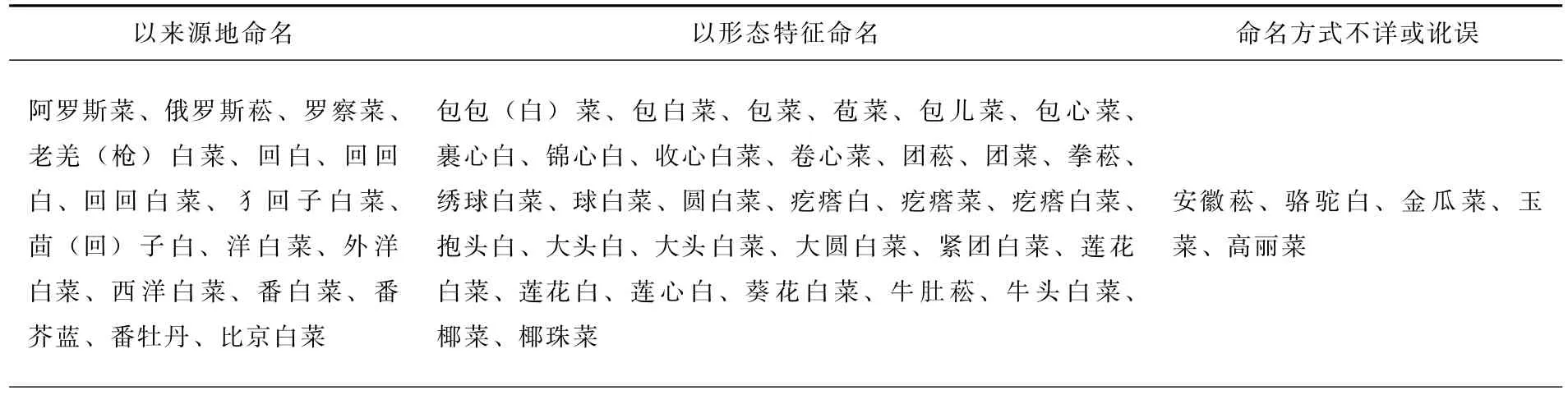

由于结球甘蓝的变种较多,因此叶球有扁圆形、圆形和圆锥形三种形态,此外还有叶片褶皱形和紫红色的亚种等。据笔者查考资料,以命名方式归纳结球甘蓝的名称共有以下三大种,见表1。

一、以来源地命名

以来源地命名的这一组名称,大致可分为两种情况,一类名称如阿罗斯菜、俄罗斯菘、罗察菜、老羌 (枪)白菜、回白、回回白、回回白菜、犭回子白菜、茴 (回)子白、番芥蓝、番牡丹出现于清代初期到清代中期,另一类名称如洋白菜、外洋白菜、西洋白菜、番白菜则出现于清末民初时期。

表1 结球甘蓝的各种名称

阿罗斯菜、俄罗斯菘、老羌 (枪)白菜这三个名称最早见于18世纪初康熙末年成书的 《柳边纪略》[8]和 《龙沙纪略》[9],之后散见于东北地区和甘肃的地方志中,阿罗斯、老羌 (枪)等名称均指当时的沙俄。17世纪中后期,沙俄势力扩张至黑龙江流域,并与清政府在雅克萨地区发生了冲突,结球甘蓝很有可能是从那时起逐步传入我国东北地区的。据 《龙沙纪略》记载:“郊圃种不满二百本,八月移盆,官弁分偿之,冬月包纸以贡。”可见当时结球甘蓝还属于稀罕之物,只有官吏才有机会食用,甚至还被当做地方特产上贡中央。罗察菜这一名称则仅见于乾隆二年(1737)甘肃的 《肃州新志》:“口外更有一种高大抱心者,色味极佳,俗名莲花菜,其实西域种名罗察菜。”罗察是当时沙俄的别称,口外则一般指长城关口以北的地区,可见罗察菜可能是从沙俄经由今新疆地区传入甘肃的。

回白、回回白、回回白菜、犭回子白菜、茴(回)子白这一系列名称都带有 “回”或 “茴”字,在我国古代,“回回”一词泛指信仰伊斯兰教的民族或地区,大多分布于中亚和新疆地区。回回白菜的名称最早见于乾隆四十年 (1775)山西的 《大同府志》、乾隆四十六年 (1781)河北的 《热河志》和乾隆四十九年 (1784)陕西的《绥德州志》,直至清末民初此类名称广泛出现在相邻的内蒙、山西、陕西、河北等地区的方志记载中。由此可推知华北地区的结球甘蓝应是沿长城一线从西北地区传入的。

17世纪初,荷兰和西班牙相继在台湾岛建立殖民地。据 《台湾经济史初集》[11]记载,欧洲人引入的农作物和果树种类颇多,番芥蓝即为其中的一种。见于乾隆十二年 (1747)《台湾府志》中,转引自 《台海采风图》的记载:“番芥蓝似菜叶蓝,其纹红,根亦红,种久蕃茂团结成顶,层层包裹、彩色照耀,一名番牡丹,种出咬吧,其国以为上品菜。”根据该描述,番芥蓝和番牡丹应均指结球甘蓝,芥蓝是原产于我国南方的甘蓝类蔬菜,特点也是长有长而圆的蓝色叶片,“芥蓝”和 “牡丹”是肖其形状而命名,冠以 “番”字,表明该物来自传统的中华文化圈之外。但其根叶均呈现红色,则有可能说明这是结球甘蓝的变种紫甘蓝。咬吧是今印尼首都雅加达在我国古代的名称,而当时的雅加达则是荷属东印度公司总部的所在地,这也印证了结球甘蓝应是由荷兰殖民者在17世纪传入台湾的。此后番芥蓝和番牡丹的名称密集出现在我国东南沿海的福建、台湾和广东地区,表明结球甘蓝是从台湾岛逐渐扩展分布到中国大陆的。相似情况的还有番白菜一名,其最早出现在道光二十四年(1844)四川的 《城口厅志》:“又有俗名包包白菜,亦名番白菜者,叶圆裹如球,有大如盂、重数斤者……其种不知所自,或云来自西番、或云白菜之变种也。”之后在民国年间的甘肃天水地方志中也出现过番白菜的名称。这些记载说明当地的结球甘蓝也应是来自当时中华文化圈之外的西北番邦地区。

外洋白菜和西洋白菜的名称大多出现在清末民初的东北地区,如民国八年 (1919)黑龙江的《方正县志》:“又外洋白菜,叶紧抱一处成圆形,大者重约四五斤。”因 “外洋”或 “西洋”等名称在近代多用于形容进口自外国的物品,所以结球甘蓝可能在当时通过清末的东北边境和通商口岸再次传入了我国的东北地区,因此出现了这两种名称。同时洋白菜这一名称出现于20世纪20年代之后的我国各个地区,如福建的 《建瓯县志》《广西通志稿》和 《天津志略》等方志中均有记载,表明在民国初年,很多学人已经认识到结球甘蓝是来自于西方的蔬菜品种。但在我国西南的云南、贵州地区,洋白菜这一称谓并非指结球甘蓝,如民国十四年 (1925)的 《都匀县志稿》中 “菘俗曰白菜……稍矮质酥脆者俗呼洋白菜,皆八月种,九十月束以草即卷心……别种曰莲花白,尤清脆”。从这段记载的种植方法束草卷心来看,此处的洋白菜应是结球白菜,而一同出现的莲花白则是结球甘蓝在西南地区较为普遍的称谓。此外张平真[7]还曾提到比京白菜这一称谓,比京即比利时首都布鲁塞尔,意指此蔬菜直接来源于比利时。可见清末民初时期结球甘蓝这一蔬菜曾被高频率、多渠道的引入我国。

二、以形态特征命名

人们为植物命名时,选取哪种特征为命名的依据是有一定的规律可循的, “在形体、性态、纹色、功能、气味、质地、滋味七大类取象名素中,以形体、纹色、性态为主的视觉感知优先……形状中圆形与度量优先”,[12]结球甘蓝最突出的形态特征为其层层包裹的叶球,所以才出现了众多凸显其叶球特征的名称。大致可分为以“包”“卷”“收”“团”“抱”等动词入名的和以类比事物如 “绣球”“疙瘩”“莲花”“椰珠”等名词入名的两种命名方式。

以 “包”“裹”“收”之类的动词入名的称谓较多,最早出现的是乾隆六年 (1741)甘肃的《成县新志》:“莲花菜,其叶层层叠相包,形似莲花故名,俗谓之包包菜。”在此之后又演变出多种称谓,其中包括包包白菜、包 (苞)菜、包心白菜、裹心白菜、收心白菜等。这些名称大多流传于清代中后期至民国年间的甘肃、青海、四川、陕西、贵州、云南等西部地区,并随着时间发展逐步扩展到湖南、湖北、广西、河南、内蒙古、江苏、广东等中东部地区。但这其中存在同名异物的现象,如光绪二十六年(1900)四川的《垫江县志》:“青菜,有紫青菜、花青菜、鸡啄菜、南京菜,又有包包菜即瓢儿菜也。”类似记载在今重庆、川东南、湘西和黔北等地区的方志中也多有出现,而瓢儿菜是著称于我国江南地区的一个白菜亚种,可能是其传入上述地区时,因其根茎部互相包裹而被借用了包包菜的名称。除此之外,卷心菜这一名称出现于民国时期的江苏、浙江、贵州等地的方志中,尤以江苏太仓、苏州和松江的记载为多,如民国七年 (1918)《上海县续志》:“卷心菜,川陕甘浙等省产之,俗称包包菜,又号莲花白菜,近邑人多种此,盖自北方传来。”而团菜、团菘的称谓则广泛出现于清末民初的湖北、辽宁、四川、天津等地的方志中,其中鄂西的恩施、宜昌等地记载较多。

以类比的事物来命名的称谓在各地方志的记录中是最多的。“在为植物命名的时候,人们习惯将其与别的事物进行类比,用旧事物的名称比附该植物,从而造出新的名称,类比性是植物命名的一个主要特点。”[12]如绣球白菜这一名称,运用了极具中国传统文化的 “绣球”一词来类比结球甘蓝,早在道光十四年(1834)湖北的 《施南府志》中即记载了 “包白菜出利川,土人呼绣球白菜,盖菘类”,之后一直到民国年间的鄂西宜昌、恩施、房县和重庆涪陵、綦江等地方志中亦多有出现。而疙瘩白菜、球白菜、大头白菜、圆白菜等类比名称则频繁出现在民国年间的东三省、冀北和内蒙古东部的地方志中,如民国十八年 (1929)辽宁的 《开原县志》:“甘蓝,十字花科,土名疙疸白菜或球白菜,形态似前而叶层层包裹成球状,供蔬食,滑嫩味美、绝少纤维。”另大圆白菜和紧团白菜两个名称据张平真[7]考证为清末驻外使臣将结球甘蓝引入中国时的意译名称。

此外,以莲花作类比的称谓应该是结球甘蓝的所有方志记载中最多的,同时也是含义和来源较为复杂的名称。一方面,早在明代中期弘治年间(1488~1505)宋诩父子编纂的《竹屿山房杂部》中即记载着 “莲花白菜,九月播子,十月移种,四时皆宜”[13],之后明末方以智的 《物理小识》亦有类似记载:“黄矮菜,似白菜而短;莲花白菜,似黄矮而色白,性柔叶密,九月播子,十月移种。”[14]通常认为,结球甘蓝形成于13世纪的西欧国家,在跨区域交流有限的中世纪,结球甘蓝经过不到两个世纪时间便跨越广袤的欧亚大陆传入中国境内,似乎不太可能,叶静渊曾在《从杭州历史上的名产黄芽菜看我国白菜的起源演化与发展》[15]一文中指出:“这些莲花白菜从性状来看就不可能是结球甘蓝,而应是结球白菜的原始类型,清代后期出现的结球白菜的品种可能与它有一定的渊源关系。”与此同时,明清时代北方地区的地方志中常常在菘 (白菜旧称)的解释中出现莲花白菜这一名称,尤其是在今天大白菜的主产区河北、山东等省份,如雍正七年(1729)的 《山东通志》:“菘,俗名白菜,亦呼青菜,有莲花、箭杆、铃杵数种,冬月生地窖中曰黄芽。”这些记载证明莲花白菜这一名称确实曾被用来指代白菜。另一方面,同样是在明代中期嘉靖四十二年 (1563)云南的《大理府志》也出现了 “莲花菜”的记载,直至清代大理地区的地方志也不断出现该名称,但是内容均为沿袭旧志,20世纪80年代,叶静渊[4、5]和韩嘉羲[6]曾就此莲花菜是否为结球甘蓝进行过探讨,笔者认为由于 《大理府志》关于莲花菜的记载仅为孤例,之后并未再见旁证,而且将云南莲花菜当做结球甘蓝记载的均为四川、甘肃等外省的方志,故而结球甘蓝曾由缅甸传入我国云南的说法还有待商榷。

方志中最早出现莲花菜并且能够确定是结球甘蓝的记载,应该是前文所引用的 《肃州新志》中同 “罗察菜”一同出现的 “莲花菜”,从清朝中期直到民国年间,“莲花菜”和 “莲花白”的记载出现在甘肃各地的方志中,而在甘肃邻近的四川、云南、陕西、贵州等地的方志也分别从嘉庆、道光、咸丰年间开始出现类似记载,其中以四川各地的方志记载最为丰富。值得一提的是,在云南的方志中结球甘蓝被称为 “莲花白”而非“莲花菜”,最早出现莲花白记载的是靠近四川的昭通府嘉庆八年 (1803)的 《永善县志略》和丽江府光绪二十年 (1894)的 《鹤庆州志》,随后民国五年 (1916)的 《大理县志稿》和民国十五年 (1926)的 《邱北县志》则将莲花白和莲花菜分别予以记载,这些充分说明了前述明代 《大理府志》中的莲花菜并非结球甘蓝。至于 《大理府志》中的莲花菜究竟是何种蔬菜,笔者认为可能只是莲藕而已,因上沧湖周边人家历来多以打鱼种藕为业,将莲花的莲藕称为莲花菜非常自然。而在民国时期云南的 《广南县志》中,则存在将结球白菜的京白菜与结球甘蓝的莲花白相混淆的情况,这一点也需要注意。另外莲花白 (菜)这一名称还出现在新疆、青海、内蒙古、山西、天津、湖北、江苏、广西等地的方志中,是使用范围非常广泛的结球甘蓝名称。

葵花白菜也曾是结球甘蓝的名称,其最早出现应该是在清代学者吴其濬编纂的 《植物名实图考》:“葵花白菜生山西,大叶青蓝如劈蓝、四面披离,中心叶白,如黄芽菜,层层紧抱如覆碗,肥脆可爱,汾沁之间,菜之美者,为芠为羹,无不宜之,山西志无纪者,日食菜根,乃缺蔬谱,俗讹为回子白菜。”[16]山西、湖南和四川等地方志中曾沿袭记载该名称。晋冀蒙交界地区的方志中曾使用牛肚菘作为结球甘蓝的名称,如光绪九年 (1883)的山西 《怀仁县新志》:“回子白,一名牛肚菘。”但牛肚菘早在 《唐本草》中就被用作白菜的名称,李时珍的 《本草纲目》也有类似的记载,可见上述方志中牛肚菘的使用混淆了其原意。椰菜、椰珠菜作为结球甘蓝的名称多出现在清末民初华南的广东和广西地方志记载中,如道光七年 (1827)的 《香山县志》:“椰珠菜,一名番芥兰,叶蓝色,类芥兰而大,一颗重至数斤,茎端嫩叶团结似椰子,内珠味甘脆,其种来自蕃舶,邑人多植之。”南国盛产椰子,故其以常见的椰子命名,颇具地方特色。还有骆驼白出自光绪九年 (1883)的陕西 《孝义厅志》:“莲花白,又名回回白,又名驼驼白,出高山。”骆驼一词既暗示其可能来自西域大漠,又肖骆驼的驼峰之形,可谓一语双关。

三、命名方式不详或讹误

除了上述两类名称外,还有一些名称其由来不详。如民国二十六年 (1937)的吉林 《海龙县志》:“安徽菘,俗名疙疸白,春种秋成,其所结之实最大者如斗,本境惟山地产者最大,平地稍逊。”从疙瘩白可知此蔬应为结球甘蓝,但是安徽菘的名称却不知从何而来,仅此一处记载,可能是撰写者讹误所致。又有乾隆十四年 (1749)的甘肃 《古浪县志》: “莲花菜,似茄莲而叶微白,大叶丛包小叶,形如合拳,根叶皆可食,四川名金瓜菜。”茄莲即球茎甘蓝别称,球茎甘蓝和结球甘蓝,一以球茎为食,一以叶球为食,球状外形确有相似之处,但金瓜在古时多指南瓜,此处金瓜菜之名颇为费解。另外张平真[7]书中指出玉菜出自结球甘蓝在日文中的汉字称谓,但据笔者考证,玉菜一词应特指产于我国河北玉田县的玉田包尖白菜,日文中的玉菜可能是传播过程中的讹误。闽台地区现多把结球甘蓝称为高丽菜,有一种说法认为高丽一词实为音译而来,[17]结球甘蓝在拉丁文称为“caulis”或“colis”,该词在现代欧洲各语言中均存在对应单词,如英文“caulis”、德文“kohl”、西班牙文“col”和荷兰文 “kool”,台湾早年曾历经荷兰、西班牙统治,因此该词很可能是由欧语音译。另一说是由于日据时期日本从朝鲜半岛再次引入结球甘蓝在台湾推广宣传所致,如民国七年(1918)连横编纂的 《台湾通史》:“高丽菜,种出高丽,传入未久,其形如菘。”笔者更倾向于后者,因为历史上台湾的方志记载中并没有高丽菜这一名称,直至日据时期才开始出现。

四、结语

综上所述,结球甘蓝在我国各地的名称很多,有些名称的指向明确,如茴子白菜、葵花白菜、椰珠菜和绣球白菜等,这些名称的特点是仅在一定的地域或记载中使用,像 “葵花白菜”一词在方志中出现,均是沿袭了 《植物名实图考》一书中的内容;但是有些名称就存在同名异物、指代不明的现象,如洋白菜、包包菜、莲花白菜和牛肚菘,这时就需要结合上下文的语境和所描述的植物特征来分析其指向的具体植物了。通过对结球甘蓝在不同地区、不同时期的名称进行梳理,还能够发现一些从域外传入我国的作物命名特点。首先,作物在传入的早期,其命名多与来源地有关,如俄罗斯菘、老羌白菜、回回白菜等;当作物逐渐在传入地普及后,可能会出现侵占原有作物名称的现象,如牛肚菘和莲花白菜,与此同时传统文化和地方特色也会影响传入作物的命名,如绣球白菜和椰珠菜。

[1][日]星川清亲著.段传德,丁法元译.栽培植物的起源与传播 [M].郑州:河南科学技术出版社,1981:79.

[2]FAOSTAT.Production-crops[EB/OL].(2013-11-28)[2015-01-20]http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/search/cabbage/E.

[3]蒋名川.关于几种蔬菜引进我国的历史的商榷[J].中国蔬菜,1983(4):35-37.

[4]叶静渊.我国结球甘蓝的引种史——与蒋名川同志商榷[J].中国蔬菜,1984(2):51-52.

[5]叶静渊.甘蓝类蔬菜在我国的引种栽培与演化[J].自然科学史研究,1986(3):247-255.

[6]韩嘉羲.浅议云南结球甘蓝的引种史——兼与叶静渊同志商榷 [J].中国蔬菜,1985(2):53-54.

[7]张平真主编.中国蔬菜名称考释[M].北京:燕山出版社,2006:86-91.

[8][清]杨宾.柳边纪略 《龙江三纪》本 [M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1985:32.

[9][清]方式济.龙沙纪略 《龙江三纪》本 [M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1985:217-218.

[10]台湾银行经济研究室.台湾经济史初集[Z].台北:台湾银行,1954:64.

[11]谭宏姣.古汉语植物命名研究[M].北京:中国社会科学出版社,2008:193-194.

[12][明]宋诩.竹屿山房杂部.文渊阁四库全书电子版 [M/CD].上海:上海人民出版社迪志文化出版有限公司,1999.

[13][明]方以智.物理小识[M].北京:商务印书馆,1937:151.

[14]华南农业大学农业历史遗产研究室.农史研究第19辑[M].北京:农业出版社,1990:71.

[15][清]吴其浚.植物名实图考 (上册)[M].北京:商务印书馆,1956:69.

[16]高淑芬.闽南语外来词小议[J].现代语文(语言研究版),2012(4):27-29.

(编辑:程俐萍)

Investigation of the Cabbage Names

ZHANG Nan,DING Xiao-lei

(College of Humanities &Social Sciences,Nanjing Agricultural University,Nanjing Jiangsu 210095,China)

Cabbage is a kind of vegetable crops which was introduced into China during Ming and Qing Dynasties.Various sources and species have resulted in multiple names and homonyms for cabbage.Based on local chronicles and previous studies,this paper investigates multifarious names of cabbage and finds some rules of naming crops:named after origin areas,named after physical characteristics and following the rule of homonyms.

Cabbage;Name;Investigation

H033

A

1671-816X(2015)08-0860-05

2015-03-15

张楠 (1987-),男 (汉),山西晋中人,硕士研究生,主要从事农业史方面的研究。

国家社科基金项目(12BZS095)