甘肃省农村居民消费结构现状及问题分析

2015-06-05李薇段小红

李薇,段小红

(甘肃农业大学经济管理学院,甘肃兰州730070)

甘肃省农村居民消费结构现状及问题分析

李薇,段小红

(甘肃农业大学经济管理学院,甘肃兰州730070)

为了提高甘肃省农村居民消费水平和优化消费结构,根据1993~2012年甘肃省农村居民消费的统计资料,运用时间序列分析法,分析了甘肃省农村居民消费结构现状;运用对比分析法,分析了甘肃省农村居民消费结构存在的问题,结果表明甘肃省农村居民收入和消费水平偏低,短期内收入增加对消费结构调整的效果不明显,收入结构和消费结构不合理,农村市场不完善、信息渠道不畅通阻碍了消费结构升级,并基于以上存在的问题提出了相关的对策。

农村居民;消费结构;现状;问题

消费水平决定消费结构,消费结构一般分为衣、食、住、行四个方面,具体包括食品、衣着、居住、家庭设备用品、医疗保健、交通通讯、教育文化娱乐、其他商品及服务等八个方面。改革开放30多年来,甘肃省农村居民生活水平得到显著提高,农村居民消费水平与收入水平同步增长,统计资料显示,甘肃省农村居民人均收入从1978年100.93元增长到2012年4506.70元,增加了4405.77元,年平均增长120.58元,甘肃省农村居民人均消费水平从1978年88.18元增长到2012年4146.2元,增长了4058.02元,年平均增长119.35元(如图1)。

一、甘肃省农村居民消费结构变化情况

因为考虑到1993年以前对农村居民消费支出结构的统计与1993年之后数据统计口径不相同,所以对甘肃省农村居民消费支出结构的数据列举时间段选为1993年至2012年。

(一)从恩格尔系数看食品消费

根据恩格尔定律,恩格尔系数会随着居民生活水平的提高、家庭收入的增加呈逐渐降低趋势。如图2所示,可根据恩格尔系数变化的特点将其划分为两个阶段:第一个阶段是1993年~1999年。1993年甘肃省农村居民的恩格尔系数为55%,这时的农村居民生活消费水平处于温饱状态;而在1994年和1995年出现了系数的反弹,恩格尔系数开始上升,在1995年更是出现了整个统计年间中恩格尔系数的最高值0.71,进入绝对贫困时期,随后,恩格尔系数又开始降低。总之,在这一阶段,甘肃省农村居民恩格尔系数始终大于50%,系数居高不下,其变化具有比较显著的波动性,体现出农村居民生活的不稳定性,农村居民生活长期处于贫困与温饱状态的低水平循环中,且返贫现象普遍存在。第二阶段是2000年~2012年。2000年以后恩格尔系数开始小于50%,说明终于完成向小康状态的转变,但是系数基本保持稳定,一直在47%左右徘徊,究其原因主要在于甘肃省作为不发达的省份,处于低收入水平的农村居民绝大部分支出主要用来解决温饱问题,如果收入稍有增加,农村居民食品的消费需求就会得到充分释放,因此就会出现甘肃农村居民的收入水平虽在不断提高,但是却没有明显的体现出食品消费比重降低的趋势。食品在八种消费品中所占的比重最大,1993年至1995年,食品在消费支出中的比重逐年增加,从1996年开始,食品所占的比重在逐年下降,2012年甘肃省农村居民的恩格尔系数已经首次低于40%,达到富裕的标准。但是,由于数据并非来源于实际调查,受统计范围和方法的制约,甘肃省农村居民现阶段仍处于小康阶段。食品属于生活必需品,其需求弹性低于其他七方面的消费品,说明食品问题已经不是甘肃省农村居民首要考虑的问题。

图1 1978~2012年甘肃省农村居民消费水平与收入水平对比图数据来源:2013年甘肃农村年鉴。

图2 1993~2012年甘肃省农村居民恩格尔系数分布图数据来源:2013年甘肃农村年鉴。

(二)甘肃省农村居民消费结构比较分析

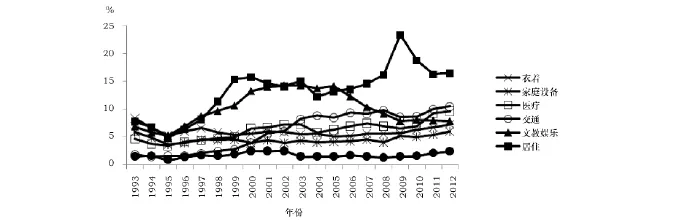

1.衣着。甘肃省农村居民在衣着方面的支出在1993年至1995年之间直线下降,又在1996年至2005年之间呈现上下波动的趋势(如图3)。从2006年以后开始缓慢增长,这种变化特征与全国农村居民衣着类消费的变化并不相同,间接说明衣着类的消费品的需求弹性较大,不同区域以及不同时间段的消费量受到多种因素的影响,波动性较大。

图3 1993~2012年甘肃省农村居民消费结构曲线图

2.家庭设备、用品及服务。甘肃省农村居民家庭设备用品及服务的消费比重逐年上升,家庭设备这部分消费品主要是由家庭耐用品消费组成,生活水平的提高使得农村居民对家用电器的消费量直线上升。在1980年以前,甘肃省农村居民的消费还处于解决基本生活需求的阶段,但是近年来家庭耐用消费品在农村地区得到广泛普及,特别是从2008年开始到2012年这五年中的平均增长率达到了25%,越来越多的现代化家用电器进入农村家庭,扩大了农村消费市场,对拉动甘肃省农村地区的需求具有重要意义。

3.医疗保健。通过图3可以看出,甘肃省农村居民医疗保健服务在消费支出中占的比重增长速度比较快,2012年医疗服务占消费支出的比重相比1993年增长了1倍,这源于农村基本医疗保险的普及,看病难、看病贵的问题有了初步的解决,农民享受医疗保险,因病致穷导致农村居民不敢看病的问题得到缓解,更高的健康要求也增加了农民对医疗服务的消费。但是,这种增长不能忽视药品价格上涨的因素,廉价药品消失取而代之的则是价格昂贵的代替品,这种价格上涨也是农村居民对医疗保健消费增加的原因。

4.交通和通讯。交通和通讯的消费,代表了农村地区与外界沟通的程度。在甘肃省农村居民消费结构的变化中,交通和通讯消费所占的比重从1993年到2004年之间有较大的增长幅度,从1.8%增长到8.9%,随后开始上下浮动并向前增长 (如图3)。我国经济发展的难点转向农村之后,首先架设的就是运输网和通信网,农民能够通过信息网络从外界得到市场信息,适时调整产品供给,也能通过交通网络将农产品推向市场,这样的利益收入增加了农民对交通和通讯的消费。2012年甘肃省农村居民对交通和通讯的消费比重达到了10.5%,继食品和居住消费之后,排在消费比重的第三位。

5.文化教育、娱乐用品及服务。甘肃省农村居民在文化教育娱乐方面的消费经历了一个先增后减的过程,2000年以前,文化教育娱乐消费比重增长迅速,从1995年的5.3%增长到2000年的13.3%,在经历了一段平稳发展的阶段后开始下降,符合库兹涅茨倒U型曲线的发展趋势 (如图3),说明甘肃省农村居民在物质消费得到一定程度的满足之后,开始寻求更高的精神文化层面的满足。2007年该项支出的消费比重为10.4%,排在第三位,说明甘肃省农村居民的精神文化生活得到初步满足,在以后的各年中比重逐年下降,但绝对量一直呈直线式增长。2012年甘肃省农村居民对文化教育娱乐的人均消费金额为327.3元,达到近20年来的峰值。

6.居住。甘肃省农村居民对于居住的支出比例一直位于食品之后,排在第二位,所占比例一直有所增加,说明农村居民居住条件有所改善。城镇化建设持续推进以来,甘肃省农村居民住房设施有了明显的提高。2009年一度占消费性支出的比重增加到23.4%,人均居住消费支出为648.6元,户均住房面积达到了94.38平方米。当然居住支出的持续快速增长不仅体现了居住环境的改善,对房价升高、当地婚俗习惯、满足攀比心理等因素也有客观的反映。其他商品及服务的支出是甘肃省农村居民消费支出中所占比重最小的一项,它的变化基本不会对总的消费结构产生大的影响。

从20世纪90年代中期开始,甘肃省农村居民消费序列是食品、衣着、居住、文教娱乐、家庭设备用品、医疗保健、交通通讯、其他商品和服务,消费重点是食品、衣着和居住。随着教育体制改革,教育文化娱乐支出显著提高,成为甘肃省农村居民又一消费热点。从21世纪初至今,甘肃省农村居民消费序列是食品、居住、文教娱乐、医疗保健、衣着、交通通讯、家庭设备用品、其他商品和服务,居住上升到第二位,医疗保健上升到第四位。2012年甘肃省农村居民消费序列为食品、居住、交通通讯、医疗保健、文教娱乐、衣着、家庭设备用品、其他商品和服务,交通通讯上升到第三位。由此可以得出:甘肃省农村居民传统消费项目支出占总支出比重不断下降,例如食品、衣着、家庭设备用品支出,服务类消费支出占总支出比重不断上升,增加迅速,例如医疗保健支出、交通通讯支出和教育文化娱乐支出。

二、甘肃省农村居民消费结构存在的问题

(一)甘肃省农村居民收入和消费水平偏低

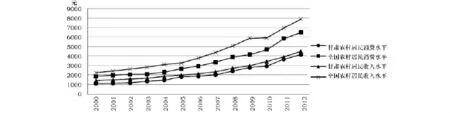

统计资料显示,2012年全国农村居民消费水平为6515元,甘肃农村居民消费水平占全国农村居民消费水平的63.64%;2012年全国农村居民人均纯收入7916.58元,甘肃省农村居民人均纯收入占全国农村居民人均纯收入的56.93%;2000年至2012年甘肃省农村居民收入平均每年增长16.57%,甘肃省农村居民消费水平平均每年增长21.69%。通过数据可以看出,虽然近年来甘肃省农村居民收入与消费水平稳步升高,但与全国范围比较,依旧处于较低的发展水平。甘肃省农村居民人均纯收入和消费水平均低于全国平均水平,而且收入的增长小于消费的增长 (如图4)。凯恩斯的绝对收入理论说明消费支出取决于收入水平,甘肃省农村居民消费的增长大于人均纯收入的增长,导致农村居民的储蓄降低,对重大风险的抵御能力明显不足。并且消费的过快增长最终会导致在后期增长动力不足,市场萎靡,无法形成有效的购买力。由于地理环境、发展历史、科技等因素,甘肃省农业发展存在滞后性,农村居民消费受到收入的的制约,阻碍了消费结构的改善。[1]而政府政策的支农效应也略有不足,对农民收入和消费的带动效应不强。

图4 2000~2012年甘肃和全国收入、消费水平对比图

(二)短期内收入增加对消费结构调整的效果不明显

从长期看,甘肃省农村居民收入增加对消费结构的调整起到主要作用,但是在短期内,收入增加对消费结构调整的效果并不显著,说明甘肃省农村消费市场发展不够完善,产品更新换代的速度缓慢,农村居民在短期内不能改变现已形成的消费观念,这些原因都使得甘肃省农村居民收入增长对消费结构的调整效果不明显。在2010年到2012年间,甘肃省农村居民人均纯收入的平均增长率近17%,但是近三年只有食品比重和居住比重的变化较大,其余各项支出例如衣着、家用设备等比重变化都非常小,说明甘肃省农村居民短期内收入对食品支出和居住支出具有较大影响,但是对其他方面支出的影响并不显著。短期的收入增长对生存性资料的贡献较大,对于发展性消费和享受性消费的影响较小,这也说明甘肃省农村居民消费处于较低的水平。

(三)收入结构和消费结构不合理,尚有完善的空间

在与全国的对比中发现,甘肃省农业发展处于相对落后的水平,由于资源禀赋的原因使得甘肃省虽为农业大省,但与农业强省之间的差距相差甚远,根据第六次人口普查的结果显示,甘肃省总人口为2557.53万人,其中农村人口1633.87万人,占总人口比例的64%。甘肃省农村人口数庞大、农业设施基础薄弱,使农业的发展受到内部和外部各类因素的干扰。从甘肃省农村居民的收入结构看,家庭经营收入仍然是农民收入的主要来源,工资性收入次之。财产性收入与转移性收入作为农民收入的重要补充来源,其所占的比重较小,增长率趋近为一条直线,上下波动较小,但对于提高农民收入来源的多样性具有重要意义。转移性收入对政府政策有较高的依赖性,而财产性收入增长率较小,农民财富增值的效用低。综合两者变化特点,甘肃省农村居民财产性收入和转移性收入对收入结构的改善作用不强,收入结构得不到更快优化升级也会对消费结构造成影响。从消费结构看,首先甘肃省农村居民的膳食结构不合理,农村居民主食消费比重略高于其他地区。以中部省份湖北省作为对比,2012年湖北省农村居民主食消费占食品消费品支出的18.8%,甘肃省农村居民主食消费比重为24.4%,这说明两地农村居民膳食结构的不同,湖北省农村居民食品消费更趋于多样化和营养化。从恩格尔系数也可以看出两地消费结构的不同,2012年湖北省农村居民恩格尔系数为0.37,而甘肃省也从2012年突破了0.4下降为0.39,虽然恩格尔系数说明甘肃省农村居民已经达到富裕阶段,但是受统计数据和其他多因素的影响,甘肃省农村居民现在还不能定义为进入富裕阶段。其次从耐用品消费量看,甘肃省移动电话的普及率较高,平均每百户移动电话拥有量为192.72台,与全国平均水平持平,但低于湖北省215.06台,彩色电视机每百户平均拥有量为106.28台,低于全国平均水平116.9台,家用电脑的百户平均拥有量11.39台,仅为全国平均水平的一半。

将消费结构的发展历程根据物质和精神的满足程度分节,甘肃省农村居民乃至我国农村居民正处于中间阶段,即基本的生活需求得到满足,食品的消费比重在逐步下降,耐用品的消费比重在上升;物质消费比重的上升速度小于精神消费的速度。服务消费比重上升速度快于商品消费。因此,甘肃省农村居民消费结构改善的空间较大,农村消费市场还有待开发。

(四)农村市场不完善、信息渠道不畅通阻碍了消费结构升级

甘肃省农村消费市场还很不完善,市场规模小,商品销售网覆盖面积小,服务人员的素质良莠不齐,不规范的市场竞争行为普遍存在,所售商品的质量得不到有效保障,特别是食品安全,严重威胁到了居民的健康状况。[2]没有形成完善的市场监管体系,缺乏形成高效率集散市场的条件,小商贩只能流动售卖商品,市场规模的扩大受到极大的限制。甘肃省作为农业大省,具有规模效应的生产基地覆盖面却相对较小,大部分农民对价格决定的参与能力微弱。

对于农村金融体系建设,也存在较大问题,农民自身在财产方面的问题也相对凸显。首先,从农村居民收入分组数据得知,在农村居民中收入较低的40%的农民普遍存在入不敷出的现象,收入中可供储蓄的部分严重不足,相应的,农村居民偿债风险也随之增加。其次,乡镇银行规模较小,金融服务品种单一,面对偿债风险较大的农村居民,其自身抵御风险的能力也非常低,民间金融的运行成本和风险巨大。银行对农户放贷必须施行更加严格的审批制度,这使得急需资金运转的农户较难申请到银行贷款,转而投向 “地下钱庄”,农民收入进一步被盘剥,如此以往最终形成恶性循环,消费结构被低收入严重限制,无法进一步优化升级。农村居民中受教育程度偏低,对政府建立的信息平台使用率低,很难达到预期效果。新型的农业技术成果推广困难,生产力提高具有一定的难度。同时信息的不对称也表现在农民不能很好的把握市场信息,盲目的扩大生产,打破市场供求平衡,所生产的产品不能适销对路,最终造成损失。

三、改善甘肃省农村居民消费结构的对策

(一)促进农民增收,提高农民消费能力

收入的提高对消费结构的改善具有显著作用,因此要根据甘肃省农村居民消费结构状态合理引导收入。增加农民收入首先要保证家庭经营性收入在农民收入中的主体作用,加大对农业基础设施的建设,鼓励民营企业采用B-O-T的建设方式对农村基础设施进行投资建设,[3]提供一个良好的农业生产环境,保证家庭经营性收入稳定发展。鼓励农技推广,因地制宜提高农业生产力,发展特色农业实行规模化战略。其次要增加农民工资性收入。农业生产具有季节性,农民可以利用农闲时间获得更多的工资性收入,政府可以为农民提供符合农业生产特点的岗位。同时提高农业机械化程度,调整农业生产方式,转移农村富余劳动力,更大程度上提高农民工资性收入。最后要增加农民在第二三产业的收入,鼓励乡镇企业和农业服务业的发展。农民可以着力发展休闲农业,将农业生产与娱乐业结合,创造出更多产值。

(二)完善农村消费市场,改善消费环境

完善农村消费市场,首先要规范市场环境,建设合理有序的竞争方式,政府作为服务者应加大对市场的监管,维持正常的交易秩序。[4]一个良性竞争环境对消费市场的完善具有促进作用。其次,根据农村消费的特点,有针对性的提供市场信息,为农民生产适销对路的产品提供实时信息进行参考。再次,降低市场准入的门槛,减少审批程序和时间,提供多样化的产品和服务。最后,甘肃省农村居民消费市场的发展还很不完善,落后于全国平均水平,针对这样的状况消费市场的建设应该加大对基础设施的投入,改善现在的市场状态给予市场扩大的有利空间。

(三)通过产业结构升级和城镇化建设,增进农民消费结构的改善

提高社会福利,增进消费结构的改善需要甘肃省政府与各个方面一起协调一致共同进步,这对甘肃省整个社会经济发展也起到积极的推动作用。往往地区发展方式改革是牵一发而动全身的,只有协调发展才能产生更高的效率。[5]甘肃省产业结构升级和城镇化建设与消费结构改革齐头并进,通过培养乡镇企业的核心竞争力,促进产业结构改革,提升企业自主创新能力,加快转化科技成果的速度,用技术力量改善产业结构。另外,甘肃省还应该加快城镇化建设,从根本上改变农村从消费观念到消费行为的固有模式,让消费结构改革适应产业结构调整和城镇化建设,真正做到各方面的协调发展。[6]

(四)完善金融体系建设,为改善消费结构提供后续动力

甘肃省农村金融体系的建设存在诸多问题,应着力完善现有的农村金融市场。首先对处于较高收入的甘肃省农村居民,鼓励建设符合农民特征的个人或家庭信用体系,对信用度良好的农村居民贷款提供便利条件。这一部分农民对收入水平较低的农民在发展中具有良好的带动作用。其次,提高对风险的控制能力,聘请专业的技术人员对农民投资项目进行分析,降低农民投资失败的风险,同时也降低乡镇银行的坏账率。这部分建议主要针对收入水平较低的农村居民,由于这部分农民收入水平较低,抵御风险的能力也相对较低,而且对于小规模的村镇银行来说,坏账的风险也随之降低,有利于农村居民与银行之间的互利发展。

[1]段小红,张艳荣.甘肃省农村居民消费结构变动趋势分析[J].开发研究,2009(1):101-104.

[2]赵伟.中国城镇居民家庭消费结构升级研究 [D].北京:首都经济贸易大学,2007.

[3]公茂刚,王学真.山东农村居民收入结构与性质对其消费的影响[J].山东社会科学,2012(2):163-166.

[4]魏勇.农村居民消费行为变动及其制度成因研究——以重庆市为例 [D].重庆:西南大学,2012.

[5]胡雅梅.中国居民消费倾向问题研究 [D].北京:中共中央党校,2013.

[6]段小红.基于ELES模型的甘肃省农村居民消费结构分析[J].兰州学刊,2010(2):215-217.

(编辑:程俐萍)

Analysis of the Current Situation and Problems of the Consumption Structure of Rural Residents in Gansu Province

LI Wei,DUAN Xiao-hong

(College of Economics and Management,Gansu Agricultrual University,Lanzhou Gansu 730070,China)

In order to improve the consumption level of rural residents and optimize the consumption structure of rural residents in Gansu Province,according to the statistical data in 1993-2012years of the consumption of rural residents in Gansu Province,the paper analyzes the current situation and problems of the consumption structure of rural residents in Gansu Province using the methods of comparative analysis.The results show that the income and the consumption level of rural residents in Gansu Province is low,the effect of the adjustment of the increasing income on consumption structure is not obvious in short term,the income structure and the consumption structure is not reasonable,and imperfect rural market and impeded information channel hinder the upgrading of the consumption structure.Based on the above problems,the paper proposes the related countermeasures.

Rural Residents;The consumption structure;The current situation;Problems

F126.1

A

1671-816X(2015)08-0793-06

2015-03-15

李薇 (1981-),女 (汉),甘肃庆阳人,副教授,硕士,主要从事农业经济管理方面的研究。

段小红,副教授,硕士生导师。E-mail:duanxh@gsau.edu.cn

甘肃省科技厅软科学项目(1305ZCRA165)