论人文视域下“隐含作者”的效用*

2015-06-01周志高

周志高

(1.九江学院 外国语学院,江西 九江 332005;2.江西师范大学 文学院,江西 南昌 330022)

论人文视域下“隐含作者”的效用*

周志高1,2

(1.九江学院 外国语学院,江西 九江 332005;2.江西师范大学 文学院,江西 南昌 330022)

自从韦恩·布思提出“隐含作者”这一重要的叙事理论概念以来,这一概念在国际叙事学界产生了很大影响。但是,由于学者们对它的不同理解,产生了不同的阐释,形成了以西摩·查特曼为代表的结构主义叙事学流派将“隐含作者”看成是真实作者在写作中创造的一个产物,将“隐含作者”囿于文本之内,甚至认为作品在创造出来之后,作者就死了。而以詹姆斯·费伦为代表的后经典叙事学流派对“隐含作者”的理解走向另一个误区,将它等同于真实作者,认为创作文本的不是“隐含作者”,而是真实作者。这些对“隐含作者”的理解都有失偏颇。对该概念的正确理解应该打破文本的封闭性、客观性,将其置于人文视域之下,从作者的编码和读者的解码双向进行,并考虑作者创作时的社会历史语境,才能更好地把握“隐含作者”在叙事交流过程中的作用。

隐含作者;人文视域;编码;解码;社会历史语境

在经典叙事学研究阶段,为了建构起比较完备的叙事学理论体系,西方众多叙事学家都从自己的理论视角出发,立言著述,共同建构、拱卫叙事学理论体系。韦恩·布思是美国著名的叙事学家,他在1961年提出的“隐含作者”这一重要的叙事理论概念在国际叙事学界产生了很大影响。但该理论在“旅行”过程中,由于有些西方学者对它的不充分读解,导致他们对隐含作者在叙事信息发送过程中的地位和作用产生误解,使得学界对“隐含作者”的理解产生混乱;有的学者甚至否定“隐含作者”这一概念存在的必要性。国内叙事学界对“隐含作者”的地位和作用也呈现出两种分歧:一是认为隐含作者的概念对于理解叙事交流产生了十分重要的影响;二是认为隐含作者在叙事交流中的无效性。难怪年事已高的布思在《隐含作者的复活:为何要操心?》一文中惊呼:“隐含作者被谋杀了”[1]63。目前,叙事学研究达到了前所未有的高潮,后经典叙事学对社会历史语境的关注极大地推动了叙事批评的发展[2]ⅶ。经典叙事学与后经典叙事学的关系也成为学界探讨的一个热点话题。在当前的学术语境下,对“隐含作者”的正确理解应该打破文本研究的科学性与封闭性,将其置于人文视域之下,从作者的编码和读者的解码双向进行,并考虑作者创作时的社会历史语境。这样才能更好地把握“隐含作者”在叙事交流过程中的作用。

一、何为“隐含作者”

在叙事学理论的发展过程中,美国芝加哥学派的领军人物韦恩·布思在他的著作《小说修辞学》中提出了“隐含作者”这一概念。隐含作者的概念是布思在探讨小说叙事交流信息传递过程时所提出的,他提倡对叙事作品的修辞形式及其意义进行探索,以揭示作者如何“有意或无意地采取多种修辞手段将虚构世界传递给读者”[3]xiii。他认为隐含作者是小说叙事交流信息传递过程中非常重要的一个环节,既与真实作者有密切关联,又具有与真实作者不同的特性。那么,布思提出的“隐含作者”究竟指的是什么呢?他在《小说修辞学》中是这样论述的:

的确,对有的小说家来说,他们写作时似乎在发现或创造他们自己。正如杰萨明·韦斯特所言,有时“只有通过写作,小说家才能发现——不是他的故事——而是故事的作者,或可以说是这一叙事作品的正式作者。”无论我们是将这位隐含作者称为“正式作者”,还是采用凯瑟琳·蒂洛森新近复活的术语,即作者的“第二自我”,毋庸置疑的是,读者得到的关于这一存在的形象是作者最重要的效果之一。无论他如何努力做到非个性化,读者都会建构出一个这样写作的正式作者的形象……正如某人的私人信件会隐含该人的不同形象(这取决于跟通信对象的不同关系和每封信的不同目的),作者会根据具体作品的特定需要而以不同的面目出现。[3]71

从以上的论述中,我国著名的叙事学专家申丹教授认为,“隐含作者这一概念既涉及作者的编码又涉及读者的解码”。[2]36就编码而言,“隐含作者”就是处于某种创作状态、以某种立场或方式来写作的作者;就解码而言,“隐含作者”则是文本“隐含”的供读者推导的这一写作者的形象。就编码角度来看的隐含作者更多的是用于修辞性叙事学理论中,而就解码角度来看的隐含作者则多用于认知叙事学理论中。“隐含作者”与“真实作者”的区分实际上就是“处于创作过程中的人”和“处于日常生活中的这个人的区分”[4]71。隐含作者和真实作者都是活生生的人,隐含作者是真实作者的变体,是真实作者戴上了某种面具之后的形象,是真实作者的“第二自我”。真实作者就是布思所说的“小说家”,而“创造”一词是布思所用的修辞性用法,“他们(小说家)写作时发现或创作自己”,实际上就是指真实作者在写作过程中发现自己处于某种特殊状态或写作过程中使自己进入了某种状态。这种特殊状态通常优于真实作者平时的生活状态。在布思看来,“隐含作者”既是文学作品的真正的创作者,又是作品中隐含的作者形象:隐含作者“有意或无意地选择我们会读到的东西”,作品是隐含作者“选择、评价的产物”,他是“自己选择的总和”[3]74-75。从审美角度来看,读者能够根据文本信息,通过隐含作者的“选择”推导出隐含作者的形象。而“读者得到的关于这一存在的形象是作者最重要的效果之一”,也就是说,当读者真正地进入文本发现了“隐含作者”隐藏在文本之内的形象时,读者就是真正地理解了作品,准确地把握了隐含作者的形象、隐含作者创作文学作品的目的以及文学作品的主旨,这时的读者就是理想的读者、即隐含读者。不同的真实作者会“创造”出不同的隐含作者,即使同一个作家在创作不同的文学作品时也“会根据具体作品的特定需要而以不同的面目出现”,创造出不同的“隐含作者”形象出现。读者在阅读不同的文学作品时,要根据文学作品的具体信息,建构出不同的“隐含作者”形象。但是,由于历史语境和学术背景的原因,叙事学界的一些学者对布思提出的“隐含作者”进行了不充分解读甚或误读。

二、误读之一:将“隐含作者”置于文本内

布思出版《小说修辞学》之时,正值形式主义批评在西方学界大行其道,而由形式主义发展而来的结构主义叙事学很快成为了影响广泛的国际性叙事研究潮流。无论是形式主义批评还是结构主义叙事学理论,它们将研究的眼光聚焦于文本,强调文学作品的“客观性”,研究文学作品的内在结构和艺术特色,排斥文本之外的因素,在进行文本分析时,不考虑社会历史语境和作者等外部因素,将“文本内”与“文本外”割裂开来,甚至宣称文学作品一旦被创作出来之后“作者就死了”。结构主义学者罗兰·巴特(1977)在《作者之死》一文中就明确提出,由于语言的社会化、规约化的作用,作品一旦写成,就完全脱离了作者。

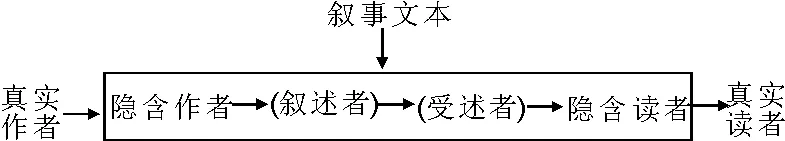

正是因为紧紧抓住以文本为中心的思想,许多结构主义叙事学家在理解布思提出的“隐含作者”时,在潜意识中就容易滑入“文本”这一意识之网。他们往往从字面意思来理解布思对“隐含作者”这一概念的阐述,在认知上聚焦于“创造”一词的本义,误认为真实作者(即小说家)在写作时创造了“隐含作者”这一客体,没有发现布思关于作者在写作时“创造”了隐含作者这一修辞手法的表达(即指真实作者进入了某种写作状态,以某种方式进行写作),因而否定了“隐含作者”的主体地位,将“隐含作者”视为真实作者在文本之内的创造物。在众多持此观点的叙事学家中,美国著名的叙事学家西摩·查特曼在他出版的专著《故事与话语》中提出的“叙事交流图”[5]151可谓代表了这一流派对“隐含作者”这一概念的理解。该图在结构主义叙事学研究中被视为经典,被广泛认同和采用。

从图1我们可以看出,查特曼和其他结构主义叙事学家一样只关注文本的研究。方框表明查特曼认为叙事文本被作者创造出来之后就成为了一个独立体,割裂了文本内与文本外的联系、与真实作者和真实读者之间的联系;尽管隐含作者被视为叙事文本信息的发出者,但只是作为文本内部结构的一个组成部分。真实作者置于方框之外,这说明查特曼认为创作文学作品的是真实作者,隐含作者成了真实作者在文学作品中创造出来一个产物。这主要是因为查特曼没有很好地理解布思关于“真实作者创造出隐含作者”的说法。

图1 叙事交流图

通过比较布思的有关论述和查特曼对布思的引用,我们可以发现查特曼所理解的“隐含读者”与布思的“隐含读者”的差别的缘由:

(1) However impersonal he may try to be, his reader will inevitably construct a picture of the official scribe who writes in this manner.[3]71(无论他如何努力做到非个性化,读者都会建构出一个这样写作的正式作者的形象。)

(2) However impersonal he may try to be, his reader will inevitably construct a picture of the official scribe.[5]148(无论他如何努力做到非个性化,读者都会建构出一个正式作者的形象。)

从句子(1)和(2)中可以发现,查特曼在界定隐含作者时引用了布思对隐含作者的界定,但却将布思句子中十分重要的定语从句“这样写作的”省略掉了,使得隐含作者成了读者从文本中建构出来的形象。这样一来,查特曼就将隐含作者界定为“不是一个人,没有实质,不是物体,而是文本中的规范”[6]。而一些受查特曼理论影响的叙事学家也表达了对查特曼对“隐含作者”的理解的认同,里蒙·凯南认为“将隐含作者视为以文本为基础的建构物比把它想象为人格化的意识或‘第二自我’要妥当的多”[7]。狄恩格特也将隐含作者视为“文本意思的一部分,而不是叙事交流中的一个主体”[8]。热奈特在谈到隐含作者时说,“隐含作者被它的发明者韦恩·布思和它的诋毁者之一米克·巴尔界定为由作品建构并由读者感知的(真实)作者的形象”[9]。从这句表述中可以看到,不仅是米克·巴尔误解了布思对“隐含作者”的界定,将隐含作者看成是文本中推导出来的所有意思的总和,而且热奈特自己也将布思界定的“隐含作者”理解为作品内部所建构的形象,并将隐含作者与真实作者混淆起来。在众多西方学者对布思本义的误读之后,“隐含作者”不再具有主体地位,他被“谋杀”了,被置于文本之内。

三、误读之二:混淆了隐含作者与真实作者

布思的《小说修辞学》第一版面世后的几十年里,西方文学理论批评的社会历史语境发生了很大的变化,从重视形式批评逐渐转向了重视文化意识形态的批评。到20世纪80年代初,文本的内在形式研究已经从高峰跌入低谷,盛行的是文化研究、马克思主义批评、女权主义批评、读者反应批评等外在批评派别。真实作者的地位在批评中得到显著提高和重视,越来越多的学者从作者的角度研究作者对文本的影响,大量有关于作者的生平、传记、自传、信件、手稿、访谈、社会历史环境等信息被用来研究作品的主题、伦理道德等。似乎掌握了作者的信息就能够很好地理解文本,真实作者的信号不断被放大,而隐含作者的功能却越来越模糊、缩小、甚至被漠视遗忘,隐含作者不断地向真实作者靠近,隐含作者和真实作者之间的界限越来越模糊,有些学者干脆就认为不存在隐含作者,真实作者才是文学作品的创作者。

这种对隐含作者认识上的偏差也出现在当今著名的叙事学家的著述中。詹姆斯·费伦是布思的忘年交和学生。他是以美国为主体的叙事文学研究协会的前主席,国际叙事学权威期刊《叙事》杂志的主编,是当今西方最具有影响的后经典修辞性叙事研究的领军人物[10]。他的修辞性叙事模式认为“意义产生于隐含作者的能动性、文本现象和读者反应之间的反馈循环”[11]47。在费伦眼中,“叙事是动态的经验”,是“读者参与的发展进程”。但他对理解布思提出的“隐含作者”的概念却出现了一些偏差。让我们先看看费伦对“隐含作者”所作的界定:“隐含作者是真实作者精简了的变体,是真实作者的一小套实际或传说的能力、特点、态度、信念、价值和其他特征,这些特征在特定文本的建构中起积极作用”[11]45。费伦这一界定扭转了经典结构主义叙事学家将隐含作者视为一种文本功能的观点,恢复了隐含作者的主体性,隐含作者不再是文本信息建构出来的抽象形象,与真是作者具有重叠的部分,这改变了割裂隐含作者与真实作者之间关系的看法。但是,我国著名叙事学研究学者申丹教授认为,费伦对隐含作者的定义仅涉及编码,不涉及解码[2]45,这与布思的“隐含作者是编码和解码的有机统一体”的观点不一致,也会影响费伦对“隐含作者”的全面理解。“隐含”既指向作品之外又指向作品之内。这是该概念不容忽视的两个方面。“隐含”指向作品之外,表明隐含作者具有主体性,创作了文学作品;“隐含”指向作品之内,表明隐含作者是作品隐含的作者形象,“隐含作者的形象只能从作品中推导出来,隐含作者之间的不同也只能是通过比较不同的作品才能发现”[2]45。而费伦对隐含作者的界定只涉及编码一个方面,消解了“隐含”的文本性,凸显了“隐含”的主体性,使得隐含作者无限地向真实作者靠拢、转化。申丹教授还不无遗憾地指出,“费伦跟其他西方学者一样,认为作品的写作者不是隐含作者,而是真实作者”[2]45。美国女性主义叙事学家罗宾·沃霍尔-唐(Robin R.Warhol-Down)在她出版的《讲授叙事理论的选择》一书的第14章中探讨了性别问题,在该章中有一个“关于叙事交流的当代叙事理论模式”的图表。在该表中,她将夏洛蒂·勃朗特、埃米莉·勃朗特、玛丽·安·埃文斯等列在有血有肉的作者一列,将她们视为“作品的实际写作者”,而将她们相应的笔名柯勒·贝尔、埃利斯·贝尔、乔治·艾略特等列在隐含作者一列,仅仅将他们视为“笔名”。这显然也否定了“柯勒·贝尔、埃利斯·贝尔、乔治·艾略特”等这些隐含作者是作品的真实写作者的身份。在这里,隐含作者作为作品写作者的权力又被剥夺了,隐含作者的主体性消亡了。

四、人文视域:对隐含作者的正确理解

以上两种对“隐含作者”的误读,究其原因,是没有完整地把握布思的原义。布思的“隐含作者”是处于特定写作状态的作者、是编码和解码的有机统一体,而“真实作者”则是处于日常生活状态的人,两者是同一个人但往往又有所不同。对于“隐含作者”的正确把握,一个定律就是将隐含作者看成是作品的写作者和读者从文本之内建构出来的综合体。

面对学界对“隐含作者”的误读,布思觉得自己有责任帮助别人厘清这一概念的含义。他在《隐含作者的复活:为何要操心?》一文中努力维护隐含作者这一概念并重申了隐含作者的含义。在文章的开始,布思就清楚地表明自己的立场:自己面对批评家纷纷宣称“作者(指隐含作者)的死亡”会“觉得毛骨悚然”,否定了“作者的创作意图与我们如何阅读作品无关”的观点,认为批评家所说的“作者在文本之外所表达的意图可能会与作品所最终实现的意图大相径庭”的观点“恰恰生动地说明了必须区分隐含作者和(有血有肉的)作者”。布思可谓聪明至极,他在文章的开头就借力打力,利用反对“隐含作者”概念的批评家的观点来捍卫、证明了“隐含作者”这一叙事理论概念的重要性,使得“各种各样谋杀作者的荒唐企图”不攻自破,为“隐含作者”存在的必要性和合理性发出了一声巨响。

接着,布思说明了当初提出“隐含作者”这一概念的四个动因:其一,他对当时学界普遍追求小说中的“客观性”(作者隐退)感到不满。认为这种立场会导致贬低亨利·菲尔丁、简·奥斯丁、乔治·艾略特以及很多伟大欧洲和俄罗斯作家的超凡叙事技艺,并经常导致对作品的误读。其二,对学生将叙述者与隐含作者、隐含作者与有血有肉的作者混淆的误读感到烦恼。布思特别谈到学生在阅读塞林格的《麦田的守望者》时,完全与第一人称叙述者霍尔登·考尔菲尔相认同,看不到作者在潜文本中对这位叙述者严重错误和弱点的反讽。其三,对批评家忽略修辞伦理效果的价值而感到“道德上”的苦恼。主要因为:一是一些批评家认为小说仅作为艺术品,不表达意义;二是越来越多的批评家片面强调读者反应,无视作者的意图,无视作者对读者的道德教育。其四,人们在说话或写东西时,就会隐含我们的某种自我形象,以不同的面貌出现,在文学创作中尤其如此。布思举了一个精彩而生动的例子证明了作者戴面具的重要性:数十年前,他问作家索尔·贝娄近来在干什么,贝娄回答说自己每天花四个小时修改一部将被命名为《赫尔索格》的小说。布思追问他为什么要这么做的原因,贝娄回答说:“我只是在抹去我不喜欢的我的自我中的那些部分。”

在布思谈到的这四个动因中,重申了作者、隐含作者、区分叙述者与隐含作者、区分隐含作者与真实作者在文学创作与文学批评中的重要性。同时,布思还用作家叶芝、勃朗宁、西尔维亚·

普拉斯、罗伯特·弗罗斯特的例子来说明真实作者就是指日常生活状态中的人,隐含作者就是以特定立场、方式或面貌来创作文学作品的人。并且,布思向我们表明,隐含作者通常具有比真实作者更好的形象,不仅隐含作者是我们颇有价值的榜样,而且对于较为纯净的隐含作者和令人蔑视的有血有肉的作者的区分,实际上可以增强我们对文学作品的鉴赏,产生更好的伦理效果。这是布思从编码的角度对隐含作者的阐述,阐明了文学作品是隐含作者“选择、评价的产物”。从解码的角度而言,隐含作者是文本隐含的供读者推导的这一写作者的形象与文本规范。只有跟隐含作者完全保持一致,读者才能完全理解作品。这种读者就是所谓的“隐含读者”,是隐含作者心目中的理想读者。“隐含读者”强调的是隐含作者的创作目的和体现这种目的的文本规范。而生活中的“真实读者”由于每个人的不同经历、立场、学识、兴趣等原因往往很难达到对“隐含读者”的要求,阻碍了真实读者进入文本预设的接受状态。“隐含读者”只是文本预设的阅读位置,叙事交流的实际接受者是“真实读者”。[4]77但是,“隐含读者”对于从解码角度来认知“隐含作者”起着重要的作用,隐含读者成了理解文本规范的标杆。不同的真实读者只有尽可能地靠近隐含读者的阅读位置,才可能尽可能正确地解读文本。这样就可以避免“当今对文本误读泛滥成灾”的现象:“读者事先就‘知道’会在文中找到什么,然后自然就找到了,根本不管隐含作者希望他们找到什么”。[1]79

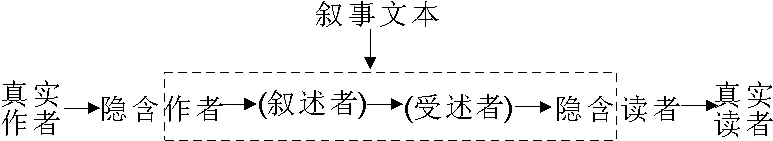

通过以上对真实作者、隐含作者、隐含读者和真实读者的正确理解与区分,我们可以将前面提到的查特曼的“叙事交流图”修改如下:

图2 (修改后)叙事交流图

在此,我们可将查特曼“叙事交流图”中的“实线方框改为虚线方框”,表明打破小说文本的“客观性”和“封闭性”,在保持文本的相对独立性的同时,打通了“文本内”与“文本外”之间的联系,使“文本内”与“文本外”建立起了有效的信息交流,用后经典叙事理论来看待文本,既可以从修辞性叙事学角度来解读文本,也可以从认知叙事学角度来解读文本。“用虚线方框和将隐含作者骑在虚线方框内外”清楚地表明隐含作者既处于文本之外又处于文本之内,很好地阐释了隐含作者既涉及编码又涉及解码的双重性质。“将隐含读者骑在虚线方框内外并用实线箭头连接隐含读者和真实读者”,表明隐含读者既是隐含作者预设的理想读者位置,又与真实读者具有紧密的关系,考虑了持不同立场的真实读者对文本的不同反应,同时用隐含读者的标准来防止真实读者对文本阐释的无限相对性。特别需要说明的是,我们在本图中仍然“用虚线箭头连接真实作者与隐含作者”,就是要强调真实作者与隐含作者之间关联性和差异性。隐含作者是真实作者的变体、是进入了某种写作状态的人。真实作者虽然处于创作过程之外,但是他的经历、背景、学识、性格、价值观、伦理观、社会历史语境等因素会对进入写作状态的作者产生影响。童庆柄先生在2012年11月于北京师范大学召开的“百年文学理论学术路径的反思”学术研讨会所结集的论文中指出[12]:文学批评要重视社会历史语境,批评家只有了解了郭沫若的亲身经历和他所处的社会历史语境,才能理解他在创作历史剧《蔡文姬》时所处的“隐含作者”的状态,才能理解郭沫若对自己这个剧本的评价“蔡文姬就是我”,才能更好地理解该作品。

五、结 语

通过以上论述,我们认识到“隐含作者”在叙事交流中的地位与重要作用,可以改变一些学者认为“隐含作者”无用的观点;同时,由于出发点和认知角度不同,影响了一些学者对“隐含作者”的全面把握,因而造成他们对“隐含作者”的阐释出现了偏差。只要打破将文本视为孤立体的思维,从人文视域研究叙事交流过程,辨识“真实作者”与“隐含作者”的确切涵义,厘清“真实作者”与“隐含作者”之间的联系与区别,从编码与解码双重角度来认识隐含作者的涵义与功能,并考虑文本创作的社会历史语境,我们就能更好地理解“隐含作者”、理解文学作品主题和蕴意。

[1]韦恩·布思.隐含作者的复活:为何要操心?[M]∥James Phelan, Peter J.Rabinowitz.当代叙事理论指南.申丹,马海良,宁一中,等,译.北京:北京大学出版社,2007.

[2]申 丹.叙事、文体与潜文本:重读英美经典短篇小说[M].北京:北京大学出版社,2009.

[3]Wayne C.Booth.The Rhetoric of Fiction[M].Chicago:The University of Chicago Press,1961.

[4]申 丹,王丽亚.西方叙事学:经典与后经典[M].北京:北京大学出版社,2010.

[5]Seymour Chatman.Story and Discourse[M].Ithaca:Cornell UP,1978.

[6]Seymour Chatman.Coming to Terms:The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film[M].Ithaca:Cornell University Press,1990:87.

[7]Shlomith R.Kenan. Narrative Fiction[M].London:Routledge, 2002:88.

[8]Nili Diengotte.The Implied Author Once Again[J].Journal of Literary Semantics,1993 (22):71.

[9]Gerald Genette.Narrative Discourse Revised[M].Trans,Jane E.Lewin. Ithaca:Cornell UP,1988:140.

[10]申 丹,韩加明,王丽亚.英美小说叙事理论研究[M].北京:北京大学出版社2005:242.

[11]James Phelan.Living to Tell about It[M].Ithaca:Cornell UP, 2005.

[12]童庆柄,文学研究如何深入历史语境:对当下文艺理论困局的反思[C]∥“百年文学理论学术路径的反思”学术研讨会论文集.北京:北京师范大学,2012:1-5.

(责任编辑 文 格)

On the Effectiveness of “Implied Author”from Humanistic Perspective

ZHOU Zhi-gao1,2

(1.SchoolofForeignLanguages,JiujiangUniversity,Jiujiang332005,Jiangxi,China;2.SchoolofLiterature,JiangxiNormalUniversity,Nanchang330022,Jiangxi,China)

Since Wayne Booth brought forth the narrative conception of “implied author”,it has produced great impact on international narrative circle. But due to scholars' different understanding and interpretation,different schools of narrative were formed. The structuralist narratology represented by Seymour Chatman regarded “implied author” as a product in the text produced by real author. Therefore,“implied author” was confined to the text,and was even thought to die after a literary work had been composed,while post-classical narratology represented by James Phelan mistook implied author as real author,held the belief that it is not “implied author” but real author who composes literary work.The two opinions of “implied author” above are wrong.The correct interpretation of “implied author” should be based on breaking the enclosure and objectivity of text,placing it under humanity vision,and understanding it from the perspectives of encoding and decoding.Meanwhile,the social historical context should be considered.Only in this way can we better master the effectiveness of “implied author” in the course of narrative communication.

implied author; humanistic perspective;encoding;decoding;social historical context

2014-10-20

周志高(1972-),江西省樟树市人,九江学院外国语学院副教授,江西师范大学文学院比较文学与世界文学专业博士生,主要从事叙事学、英美文学、比较文学研究。

江西省社会科学规划课题(13WX05)

I0

A

10.3963/j.issn.1671-6477.2015.02.032