晦暗时代下的真勇士

——钱玄同

2015-06-01甘徐梅

文 甘徐梅

晦暗时代下的真勇士——钱玄同

文 甘徐梅

艰辛岁月

钱玄同出生于清光绪十三丁亥(1887),初名师黄,字玄同,是钱振常的第二个儿子。他是庶出的,年纪比其兄长钱洵小一大截,与他的侄儿稻孙同岁。钱振常是光绪年间的举人,曾任官吏部主事,晚年为绍兴、扬州书院院长,后又在苏州工作。钱玄同出生时,父亲已年过花甲。虽说老来得子,固然宠爱有加,但钱振常更多的是从小严加教导,对钱玄同抱着很大的希望。当其他的幼童还在玩着泥巴,追逐打闹的时候,钱玄同便已被关在家中,像只小鸟般被锁在一方围墙下勤奋苦读了。3岁的时候,钱玄同便要常常站在书架边,背诵着父亲亲自抄写的一条又一条《尔雅》。当摇头晃脑、严肃死板地读完、背完每天的书后,通常已至晚上,此时的他双腿僵直,无法独自走路,往往要仆人抱他回内房。

兄长钱洵,比钱玄同大34岁,十几岁就考中了秀才,但考了好多场也没有考上举人,因此父亲便把中举的期望寄托在了小儿子身上。钱玄同5岁上私塾始读经书,绝不许看闲书。有一次,他偷看《桃花扇》,被老师发现,一戒尺打来,眉心上便永远留下了一个疤痕。

童年本该是快乐又美好的,但钱玄同的童年生活便是在这样日复一日的枯乏中度过。这固然为他后来的成就打下很好的基础,但是,用所谓的成就换取生命最初的时光,这本就是无法对等的事。尽管稍长大些后,他被很多大人都称为“神童”,但他终究是不快乐的。小小的生命不应背负上成人的名利,我想,这也或多或少地影响了他后来参与《新青年》,致力于教育事业的决定。

父亲去世时,钱玄同才11岁。对于一个从未接触过大门以外世界的孩子,却已不得不体会人世的悲凉。由于母亲是妾,又生性善良,在父亲去世后,便难免会受到其他妻妾的冷嘲欺负。在当时的社会,母亲为了让儿子能够顺利读书,做个有用之人,便选择忍受。钱玄同看在眼里,却不能做什么,于是便继续咬着牙熟读经书。他当时的理想仍是“复古”的,希望能够如父亲所愿中秀才,考举人,走上仕途之路。对于一个青涩的少年,这是个充满苦涩的抱负,没有多么伟大的志向,还无法确定自己一生所热爱之事,只是想让母亲生活得有尊严一些,能够改善自己压抑孤独的生活,此时的他,的确是一个“小卒”。从没有鸟语花香的童年,直接跳到没有生机的少年,这个过渡如此急促,充满着尴尬空洞的苍白,不给他留一丝可以回旋任性的余地。但是,小小的心,却孕育着强大的韧性,他选择了勤奋与隐忍。

就这样与母亲相依着过了四年。四年后,母亲病重,在一个夜里,永远地离开了钱玄同。此时的他,才15岁。他悲痛而彷徨,由于母亲离世,“守制”的人是不允许参加当年的科举考试的,他不得不因此放弃考试。也由于面对再次失去至亲,他不知还能够有什么值得爱与等待,未来的路幽深而漫长,踽踽独行使他感到沉重的迷茫。可是,母亲的离世也意味着过去的人生路在逐渐关闭,未来的门窗在向他逐渐打开。他还有兄长——钱洵。

双亲相继逝世后,他感到了悲痛,亦感到了自由。父母在世时,出于孝与爱,他不得不走上求取仕途之路。但如今,他已经无所牵绊,在青春勃发的年纪,他感到了内心一股无名的星火正在燃起。他渴望能够接受些新的事物,改变陈旧滞重的生活状态。在茫茫然追问寻找中,他逐渐与外界有了接触,看到了当时的一些新派书报。如《新民丛报》《清议报》等。16岁的那年冬天,一个朋友送他两本书。一本是章太炎的《驳康有为论革命书》,一本是邹容的《革命军》。他读后思想上受了一番大刺激,以前尊清的见解竟为之根本动摇了。

此时的他仿佛在黑暗中抓住了稻草般,迅速地把星火燃成火焰,渐渐地认为章、邹二人的主张真是有道理,一定非革命不可!在17岁的夏天,他把辫子给剪了,表示反对清朝的决心。由于之前的经历,他感到了多年来的压抑与疲惫有所诉说,有所解释,仿佛寻摸到了一条有目标有追求的道路。他后来对于三纲这种封建礼教的教条极其痛恨,曾说道:“三纲像三条麻绳,缠在我们头上,祖缠父,父缠子,子缠孙,一代代缠下去,缠了两千年。新文化运动起,大呼解放,解放这头上缠的三条麻绳。我们以后绝对不许再把这三条麻绳缠在我们孩子头上!可是我们自己头上的麻绳不要解下来,再至少我自己就永远不会解下来。为什么呢?我若解了下来,反对新文化维持旧礼教的人,就要说我们之所以大呼解放,为的是自私自利,如果借着提倡新文化来自私自利,新文化还有什么信用,还有什么效力?还有什么价值?所以我们拼着牺牲,只救青年,只救孩子!”他确有这样决心,实际上也是这样做的。

1906年的春天,钱玄同与徐婉贞在上海完婚,虽说是经兄长钱洵介绍而交往,没有什么海誓山盟的浪漫,但他自婚后,便与妻患难与共,没有听从他人所说再纳妾。或许是受了母亲的影响,他懂得了一个女性在这样一个时代下生存的艰难。或许,这也是他反抗旧礼教束缚的一种无言的方式。

韬光养晦,新的开始

同年9月,钱玄同凭借自己优异的成绩,赴日本早稻田大学学习师范,1908年,章太炎从上海的牢狱被释放出后,在东京《民报》社讲学,钱玄同因崇拜他而前往听讲,学习声韵训诂之学,并受章太炎、秋瑾等革命党人的影响,主张推翻清朝的统治。这是他立定研究国学的基础,亦是他复古思想的第一步。他深受章太炎提倡复古的影响,赞同太炎反对《新世纪》的万国新语,提倡简化反切,为后来注音字母始基。

在此期间,他与章太炎办了一种《教育今语杂志》,出了6期停刊,宗旨是灌输文字历史等国学常识给一般失学的人,内中有含提倡种族革命的意味,篇篇都是白话文,他自己有个笔名,但凡署名“太炎”的各篇,实际上都是他写的。钱玄同清末回国后,在浙江也曾办过《通俗白话报》,可知他对于文学革命,不但是革命的激烈提倡者,更是革命的首先实践者。

但在1915年洪宪帝制之前,钱玄同一直与章太炎站在同战一线,提倡复古,自属古文经学派。

不过就在这段时间里,发生了一件事情,动摇了钱玄同的主张与方向。1910年4月,他回国后曾任浙江嘉兴、海宁等中学国文教员,辛亥革命后,任杭州教育专署科员。钱玄同在辛亥革命前,因受《国粹学报》影响,主张革命以后应复古礼,所以就在1911年12月,参考《礼记》《书仪》《家礼》,和前人关于考证《深衣》之说,写了部《深衣冠服说》。同时又做了一身这样的礼服。1912年3月,他曾经头戴玄冠,穿上深衣,系上大带,赢得大家大笑一场,朋友们中从此传为笑柄。这说明他当时思想中的复古倾向,竟由意识转变为行动了。但别人的讥笑,对他来说无疑是一次尖锐的批评,这对他后来在五四前夕成为一名文学革命与思想革命的闯将,不能不说是一个有力的促进。

同年,钱玄同在杭州的时候,于经学上开始有了一个新的发展,即是他接受了康有为的学说——《新学伪经考》的说法。根据他所写的《新学伪经考序》,可以看出他已经以今文经学派自居,定别号曰“饼斋”。虽然可看出其中他仍是谈着他的复古经验大略,但这里面也就存在着他后年“疑古”即是反复古的根源。因为既然已经开始知道了可疑的一端,就容易怀疑到别处,而且复古越彻底,就越明白复古这条路走不通,所以弄到底只好拐弯,而这个拐弯的机会也很快到来了。

这使得他拐弯的机会,就是民国初年政教反动的空气,事实上表现出来的就是洪宪帝制,还有1917年的复辟运动。经过这两件事的轰击,所有复古的空气全然归于消灭,结果发生了反复古。他在《论应用之文亟宜改良》一文中说:“自丙辰春夏以来,目睹洪宪黄帝之反古复始,倒行逆施,卒致败亡也,于是大受刺激,得了一种极明确的教训;知道凡事总是前进,绝无倒退之理。最粗浅的例,如我今年三十一岁,明年便一定是三十二岁,绝无倒退为三十岁之理。研究一九一六年以前之历史,道德政治文章,皆所谓‘鉴既往而察来兹’,凡以明人群之进化而已。古治古学,实治社会学也。断非可张‘保存国粹’之招牌,以抵排新知,使人人裹衣博带,做两千年前之古人。吾自有此心里,而一年以来,见社会上沉滞不进之状态,乃无异于两年前也,乃无异于七八年前也。……质而言之,今日又是戊戌以前之状态而已,故比来忧心如焚,不敢不本吾良知,昌言道德文章之当改革。”他看到辛亥革命失败以后,北洋军阀的头子袁世凯窃夺了大总统的权位,他做总统嫌不够,还想当皇帝,当了83天的洪宪皇帝就死了,袁世凯虽然被扫进了历史的垃圾堆,但其遗毒是存在的,辛亥革命后废除的“祭孔”、“读经”又恢复了,北洋军阀政府中的一些旧式文人打着“保存国粹”的招牌来抵制科学和新知识的输入,以专制独裁来压制民主,祸国殃民,出卖我国矿山铁路的主权,向帝国主义国家借款来维持其反动政权,那真是倒行逆施到了极点。于是,他决定踏上两条路:一是文学革命,主张用白话;二是思想革命,主张反对礼教。

也是从此时起,逐渐掀开了钱玄同摇旗呐喊的日子,他是一个果断而坚定的人,当看清自己应走之道路时,便决定义无反顾地一往无前。

戴着小卒头盔的急先锋

“他身材不高,戴着近视眼镜,夏天穿着件竹布长衫,头戴白盔,腋下夹着个黑皮包,穿着黑色圆口鞋,在傍晚的时候,他回到家里看一看,呆不久,不吃晚饭就又出门去了。那时我们年纪小,正在小学里读书,也不知道是怎么回事,只觉得父亲是一个忙人,在家里的时候少,后来知道父亲那时除了在学校教课外,还参加了新文化运动,所以下午、晚间常和他的朋友们在一起讨论问题,并为《新青年》杂志奔波约稿。”这是钱玄同之子钱秉雄、钱三强对他在五四运动期间的记忆。

在五四文学革命的前驱者中,钱玄同自诩“小卒”,却实质是一名比任何人都“勇猛”的急先锋。他虽不是革命运动的发难者,但当胡适发表《文学改良刍议》、陈独秀发表《文学革命论》之后,他毫不犹豫地率先加入了《新青年》,决定与胡、陈二人并肩作战。在钱三强先生对他的回忆中,曾提道:“陈独秀的《文学革命论》一发表,他提出推倒贵族文学,建设国民文学;推倒古典文学,建设写实文学;推倒山林文学,建设社会文学。父亲是积极拥护赞成的,他平时深深感到我国古文和语言不合一,使青年学生不能在短时间内学好语言文字,写出表达思想感情通顺的好文章来。这对于普及教育和学习科学知识是不利的,有很大的阻碍。他还说:‘旧文章的内容,不到半页,必有发昏做梦的话,青年子弟读了这种旧文章,觉得句调铿锵,娓娓可诵,不知不觉,便为稳重之荒谬道理所征服。’”可见,此时的钱玄同已经完全意识到了复古的不合时宜与弊端所在。

参加《新青年》之后,他不断地积极投稿,用通信的方式发表了很多文章,其中寄给陈独秀、胡适和刘复的最多,如《新文学》《应用文改良》《译名》等,讨论的内容是怎样建立新的文学,主要的贡献是从文学发展的自然趋势上和语言文字的学理上来说明新文学建立的必要和可能。同时,他积极地参加国语运动。1917年加入国语研究会,并在《新青年》上发表《论注音字母》《新文学与今韵问题》《世界语》等。在《论应用文之文亟宜改良》的《写作大纲》中提出改革大纲十三事,如用“国语”作文;规定语法之词序;小学课本、新闻纸旁注注音字母;文章加标点符号;用阿拉伯号码和算式书写数目字等,都是有关文化教育方面的重大改革的提倡。《文学音韵篇》是他1917年在北京大学预科讲授文字学音韵部分的讲义。它是中国第一部音韵学通论性的著作,首次把古今字音的演变划分为周秦、两汉、魏晋南北朝、隋唐宋、元明清、现代六个时期,形成了第一个完整的汉语语音史分期方案。这种历史的观念,超越了传统音韵有点有面而没有历史的研究方式。也正是在这一历史观念指导下,《文学音韵篇》首次把近代音列入研究内容,指出《中原音韵》是近代北音的上源,拓宽了音韵学的研究范围。从历史的观念出发,他从“注重之点,尤其应用方面,不以考古为重”出发,把论述重点放在“于考古通今,其用甚大”的《广韵》上。

1919年期间,他写了些随感录,如《斥顽固和国粹派》《斥复古国粹派的谬论》《斥士大夫为封建统治的帮凶》《民国人民一律平等》《奉劝世人要虚心学习西人一切科学、哲学、文学、政治、道德》《谈作文应表达真义,不要只求摹拟古人》等等。这些随感录都是和当时守旧派文人和遗老们做斗争的。

与此同时,他提出了“选学妖孽,桐城谬种”的口号,明确了新文学革命的对象。这个口号,最早见于他《寄胡适之》的信里,他说:“玄同年来深慨于吾国文言之不合一,至令青年学子不能以三五年之岁月,通顺其文理,以适于用。而彼选学妖孽与桐城谬种,方欲以不退之典故,与肉麻之语调,戕贼吾青年,因之时兴改革文学之思,以微火同志,无从质证。”以此再次奋力地呼出了推翻复古派的激烈口号。这是他对一味拟古的骈文、散文的斥责和否定。作为国学大师章太炎的得意门生,且又是古文大家的钱玄同,能毅然从旧文化的营垒中突围出来,支持文学革命,其影响力在北大是如何估量都不为过。陈独秀尤其欣喜,立即给他回复信说:“以先生之声韵训诂大家,而提倡通俗的新文学,何忧全国之不景从也?可为文学界浮一大白!”最初的文学革命,只是在《新青年》上说说而已,没有产生出号召性的力量。产生号召性力量,是后来的事情,即周作人所说“其后钱玄同、刘半农参加进去,‘文学运动’、‘白话文学‘等旗帜口号才明显地提出来,这时形成的力量才有凝聚力,正像胡适所说‘这时候,我们一班朋友聚在一处,独秀、玄同、半农诸人都和我站在一条路线上,我们的自信心更强了”。

除了自己写文章摇旗外,钱玄同没有以自己高深的学术地位自居,而是甘当“求稿”的小卒,不断地呐喊着鼓励着有才之士来投稿。最著名的事例,就是他与鲁迅间的“求稿”之事。1918年到1919年两年的《新青年》是由六位教授轮流编辑的,他们是陈独秀、胡适、刘复、沈尹默、李大钊和钱玄同。到钱玄同轮值编辑时,这时的《新青年》的名声并不大,为了扩大对社会的影响力,他深深地感到旧文化之不合理者应该打倒,文章应该用白话做,接着想到周氏兄弟卓越的才华与思想,便决定竭力邀请他们为此写文章投稿。钱玄同留学时期,与鲁迅为好友。鲁迅曾在致周作人的信中戏称钱玄同为“爬翁”。因为同在东京听讲学时,常常在一起谈天,钱玄同最为活跃,说话也最多,而且还在席子上爬来爬去,鲁迅便亲昵地给了他这个绰号。

1918年6月,北京大学文科国文门第四次毕业合影,马叙伦(前排左一)、钱玄同(前排左二),蔡元培(前排左三),陈独秀(前排左四)

到了五四时期,二人志趣相投,当钱玄同作为《新青年》编辑后,便立马想到曾经的同窗好友鲁迅。一天,他手提着个大皮夹,穿着长衫便去到鲁迅的家拜访。到之后,望见桌上一本鲁迅亲自摹的古碑的抄本,便问道:“你抄了这些有什么用?”

鲁迅回道:“没什么用。”

“那么,你抄它是什么意思呢?”

“没有什么意思。”

“我想,你可以做点文章……”

鲁迅此时说道:“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久就要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到即将死去的悲哀。现在你大声嚷嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”

钱玄同沉思了一会,便回道:“然而,几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”

经过钱玄同这样一说,鲁迅便从几乎绝望的迷茫中醍醐灌顶般醒来,重新思考了他对于人生与社会的态度。鲁迅曾说:“是的,我虽然自有我的确信,然而说到希望,确实不能抹杀的,因为希望是在于将来,决不能以我之必无的证明,来折服了他之所谓可有,于是我终于答应他也做文章了,这便是最初的一篇《狂人日记》,从此以后,便一发而不可收。每写一些小说模样的文章,以敷衍朋友们的嘱托,积久就有了十余篇。”

或许是钱玄同激发了鲁迅再次站起来战斗的希望,相对于此而言,钱玄同便如士气勃发的“小卒”,用他的激情与执着感染了战友,与战友共同并肩作战,用生命所有的热情与光芒,为中国的希望披荆斩棘,铺垫道路。

此后,钱玄同与鲁迅共同参与编辑《新青年》,在反对旧文化、提倡新文化的毫不妥协的战斗中,二人常常讨论至深夜,互相勉励,互相支持。例如从“双簧信”,“废除汉文,改用拼音,烧毁中国书”等事件中,可以看出。

正如鲁迅所说:“他们正在办《新青年》,然而那时仿佛不特没人来赞同,而且也还没有人来反对,我想,他们也许是感到寂寞了。”这固是带着些幽默的意味,但也恰好说明了产生“双簧信事件”的意图。钱玄同与刘半农两人在《新青年》上发表双簧信,钱玄同化名王敬轩给《新青年》写信,概括了当时一些顽固复古派对《新青年》主张“打倒孔家店”和提出“选学妖孽,桐城谬种”口号的恨之入骨,并且极力驳斥,并说“无奈所用之武器,乃是封建时代早已土锈了的青龙偃月刀,只要多少有些新思想的,看了便一定觉得非常好笑”。刘复复信,用当时的理论武器逐条予以驳斥,通篇文章语语中的,就像对其扇了一个又一个难堪又可耻的巴掌。所以事件一出,立马引起了复古派敌人的反击,作为封建顽固派代表的林纾发表了《与蔡鹤卿太史书》《论古文白话之相消长》和充满嘲讽的小说《荆生》。在此小说中,他把钱玄同称为“金心异”,以此来嘲讽他。然而钱玄同也不甘示弱,旗帜鲜明地摆出了《新青年》推翻旧文化的思想,由于此时新思想已如潮水般滚滚涌入中国大地,之前那腐朽没落的封建文化已处于坍塌状态,钱玄同与《新青年》因此也获得了很高的威望。到了20世纪30年代,鲁迅在《忆刘半农》一文中还称道刘复答王敬轩的双簧信,是一次大胜仗。

之后,钱玄同还提出了“废除汉字,改用拼音”的主张,他在1918年给陈独秀的信中说:“先生前此著论,力主推翻孔学,改革伦理,以为倘不从伦理问题上根本解决,那这块招牌就一挂不长久……吾以为现在救中国的唯一办法,则是欲废孔学,不得不先废汉文,欲驱除一般人之幼稚野蛮的顽固思想,尤不可不先废汉文。”钱玄同这一主张发表后,受到了很多顽固派的激烈反对,但这一看似过激之举,却大大地促进了白话文学与革命的发展。直到如今,亦有人批评他的这一主张太过“莽撞”,但是,我们需要想到的是,对于当时那样腐朽的文化与政治环境,若没有人站出来激烈地呐喊,始终处于摇摆状态的话,那么文学革命或许便只会如昙花一现,消失在黑暗的浪潮中了。钱玄同博学广识,他亦是从那样的闭塞滞重的环境中逐渐走出来的,他懂得自己三十年来的“得”与“失”。所以有此举,实在是无路可走而为之。

钱玄同亲笔所抄录《独秀文存》文稿《吾人最后之觉悟》

在思想革命方面,钱玄同亦是更加积极呐喊的。

“玄同先生反对古代不合理的腐朽遗物,他以为我国的不能跟随世界文化,完全是这些废物与那些顽固的老朽拥护这些废物所致。这些现象如果不大刀阔斧地对其加以鞭挞,则我国文化将永无明朗,永无进步可言,所以先生与此也用着全力加以攻击,他的攻击,堂堂正正不遗余力,先生的不妥协精神,恰与鲁迅翁相似,但态度严肃,绝对没有一丝假借的。”(殷尘《钱玄同先生的学术思想》)

钱玄同不但在提倡白话文学方面努力去干,并且在反对“吃人的旧礼教”斗争方面也是一员大将。他认为两千年来,把孔丘当作教主来崇拜,反动的封建统治者,用纲常礼教名分等来压迫人民,就等于是吃人。如“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”,“不孝有三,无后为大”,“包办买卖式的婚姻”,“立贞洁牌坊”等。历代反动统治者就是利用这些封建的教条把人民人为地分成等级,尤其是对于女子压迫更甚,所以旧礼教非打倒不可。而旧礼教附魂于孔丘,所以非一拳打翻孔家店不可。实际上,钱玄同自己也是做到了。他一生除了徐婉贞外没有再娶。这一细节或许并不算什么,但对于当时很多文人虽喊着打倒孔家店,但仍娶着几房太太而言,他恪守了对自己的诺言。

在《新青年》中,钱玄同如激流勇进的勇士,面对时代的惨痛与黑暗,他用尽毕生所学,把社会之改革作为自己的抱负,他不曾想过要当什么英雄与先锋,也不曾想过要受众人之敬仰,把自己看得如此之轻。先天下而忧而忧,是古代文人的理想情怀,在时代的大动荡中,伟人更是如此。是以圣人后其身,而身先;外其身,而身存。我们把钱玄同看作是伟人,拥有圣人一样的胸襟,但钱玄同自己,却甘愿把自己放置于历史的尘埃中。

钱玄同1934年在北平寓所

退出“战场”,执着学术

五四之后,钱玄同的重点工作放在我国文字的改革上,如办《国语周刊》,提倡简体字,制定国语罗马字,编撰经书字典等;他还运用他对文字音韵学及经学的素养,探讨研究我国古今进步学者(如郭沫若、赵元任等)的书籍,吸取其长处,逐渐形成他自己的学术观点。有人称他为“古今中外派”。他常说看了书之后,要用自己的理智来判断。他对学生们新的创见总是鼓励和支持。他特别强调“学以致用”,不赞成“为学术而学术”。这种治学态度是难能可贵的。

于此他由“反古”到了“疑古”。有很多人曾认为钱玄同此时思想“倒退落伍”了,连鲁迅也因此逐渐与他绝交。立场的不同,引起了不同人的困惑与误解。然而,他并没有作出解释。钱玄同一直是比较认同“墨家学说”的。他一直说自己是属于“功利派”的人。但此功利非彼功利。在他认为环境适当的时候,他会毫不犹豫地挺身而出,为理想奋斗甚至牺牲;但当发现适当的时间过去之后,他便要相应地改变方式。钱玄同不喜欢政治,他有着自己的追求与理想,但这并不是自私,相反,他有着超越主流思想的主张与观点。“疑古”并不是倒退,也不是投降,而是一个真正的学者应该有的学术态度——不偏激,不自以为是,而是严谨客观地去实事求是。他后来写了《疑古废话》。“废话”、“疑古”二词,足见他的幽默又严谨适时的态度。

真正把钱玄同推到舆论浪尖的,或许是那次“反基督教”的活动。当时连陈独秀也在责骂他的“叛变”。但是,他坚持了自己的看法,“宗教本身并不是政治的”,他没有狭隘的民族主义,也在不断反思自己的思想历程。从今天的观点来看,钱玄同所做、所说的,不过是一个学者凭着良心与理性而做的罢了。

五四高潮过后,《新青年》团体散掉了,正如鲁迅所讲的,“有的高升,有的隐退,有的前进”。钱玄同正是属于第二种人,退回书斋,专致于学术的研讨,1927年任师大国文系主任,并与国语研究会诸人,致力于国语运动。1924年《语丝》发刊,他也是该刊长期撰稿人之一,但发表文章不多。因为他的全部精力都投入到教学与学术研究上去了。自从1921年后,他已经从思想革命战线上退了下来,逐渐成为一个关起门来研究学术的宁静的学者了。不过在1925年女师大事件发生后,他同鲁迅等人还是站在一起,发表了同情学生,反对女师大校长杨荫瑜的宣言。

在1935年“一二九”运动期间,钱三强曾在12月16日那天参加了中国共产党领导的反对冀察政务委员会成立的游行。在城外的清华大学、燕京大学等校的学生队伍因城门关闭进不了城,绕到西便门,冲开城门而进,和城内各校队伍汇合起来游行示威。这天傍晚时刻,钱三强整理衣服后回家,钱玄同很快看出钱三强不是以往的样子,便在谈话中非常关心这次示威运动的情况,最后用赞许的口吻对家人讲:“他们干得对!”说话时他似乎也被学生的激情所感染了!

钱玄同晚年时,因国事蜩螗,外寇侵凌,常常满腔孤愤,抑郁难语。“魂忽忽若有之,出不知其所往。”自热河陷落后,他有三个月光景谢绝饮宴,同时也使他坚定了反帝爱国的立场。1931年“九一八”事变后,曾留学日本的他立即断绝与日本人的交往。1933年5月,他书写了《中华民国华北军第七军团第五十九军抗日战死将士墓碑》。1936年,他跟北平文化界知名人士联名提出抗日救国七条要求。日寇占领北平后,钱玄同复名钱夏,表示是“夏”而非“夷”,决不做敌伪的顺民。他蛰居养疴,誓不伪命,表现出了一代学者崇高的民族气节。也证明,从奔忙奋斗的“小卒”,到“严谨峻烈,平易诙谐”的学者,钱玄同的本心至始至终,依旧赤诚。

1939年1月17日,下午四时,他从孔都学校回家,尚与家人对坐谈话,六时,忽觉头晕,躺在床上,家人发现其口角流出痰沫,已不能言。延医注射后即送入德国医院,诊断为右脑部溢血。再度打针,仍不清醒,九时三刻,呼吸停止。钱先生的头目眩晕,面色发红,手足冰凉诸症,往往发于大声说喊,对大众慷慨激昂的演说之后,一受刺激,便感烦躁;有时终夜愤懑失眠;见有不平,据理大骂,事后往往即发头晕诸现象;而血压度数亦渐过高,医生说是“血管硬化症”,并患神经极度衰弱症。站在师大讲台上课,往往忽觉头晕,他又不惯踞坐讲学,说坐着说话没劲儿;大家劝他休养一年,专心调治,但他在休养期间,又不能不用脑,不能不出门找朋友。据黎锦熙回忆:“我们赴南京,他送到东车站,回头,忽见一切光明皆有晕,右目从此患网膜炎,辩物不清,写字歪斜。我探望他时,他病颇剧,愈后告以‘简体字’‘注音汉字’的议决情形,他颇兴奋,力疾编写《简体字表》,但此后伏案工作,每次总不能过一小时。我和他最后一次晤谈,他送师大南京招生的题目给我,六时话别,当时绝对没想到这一次竟是诀别。”

1939年1月17日,钱玄同因脑溢血突发,猝然离世。终年52岁。

在此洋洋洒洒地记叙了钱玄同的一生,心中亦感慨万分。被狂风醒脑时,先生只是光团一般地落在心底,待细致地写下后,他那一生的澄澈与真性情才逐渐在心中蔓延开来,成为生活中又一缕阳光,又一份笃定,又一份坚持本真的力量。

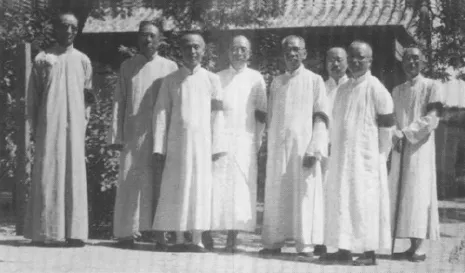

1936年于章太炎追悼会上合影。右二为钱玄同、右三为周作人、右四为许寿裳、右五为马裕藻、右七为沈兼士

责任编辑/胡仰曦