下一代直升机及其设计技术发展

2015-05-31南京航空航天大学直升机旋翼动力学国家级重点实验室朱清华张呈林

南京航空航天大学直升机旋翼动力学国家级重点实验室 朱清华 张呈林

直升机是以旋翼为主要升力和前进供力装置的航空器,由于它特有的低空低速高机动及高效悬停的特性,已在军事和民用领域得到广泛应用。近年来,因为在局部战争及自然灾害救援抢险中的出色表现和独特性能,直升机再度成为航空研究和发展的热点,再加上各种相关新技术的飞速发展,为多种具有垂直起降及悬停飞行特征的新概念直升机的研究、发展和变革提供了有利条件。下一代直升机在军用领域要求飞行速度更快、机动性能更好、生存能力更强、航电武器更先进,适应全天候恶劣环境作战;在民用领域要求全寿命周期成本低、安全可靠、低噪声、低振动、低污染。

各代直升机技术特点

1 直升机划代

从公元前的中国古代发明——竹蜻蜓,到15世纪意大利人达·芬奇的直升机草图,都为现代直升机的发明提供了启示,指出了正确的思维方向。18世纪,俄国人罗蒙洛夫进行了第一次直升机旋翼模型试验;1907年,法国人科尔尼采用纵列式双旋翼布局原始直升机完成了动力飞行器第一次载人垂直离地飞行;1911年,俄国人尤里耶夫发明了自动倾斜器,彻底解决了直升机的操纵问题;1923年,西班牙人西尔瓦解决挥舞问题并发明铰接式旋翼;1926年,英国人格劳渥发表旋翼机基础理论;1937年,德国福克-乌尔夫公司改进推出的横列式双旋翼直升机FW61是人类第一种真正可以操纵的直升机;1939年,美籍俄国人西科斯基成功地让世界上第一架具有真正实用意义的直升机——VS-300升空,这种单旋翼带尾桨式直升机得到大量生产及应用;1946年,美国人贝尔制造的Bell-47获得美国政府第一次颁发的直升机适航证……这些个人及组织的尝试和开拓为直升机的发展开辟了道路,也奠定了技术基础,从此,直升机的发展进入到实用阶段。

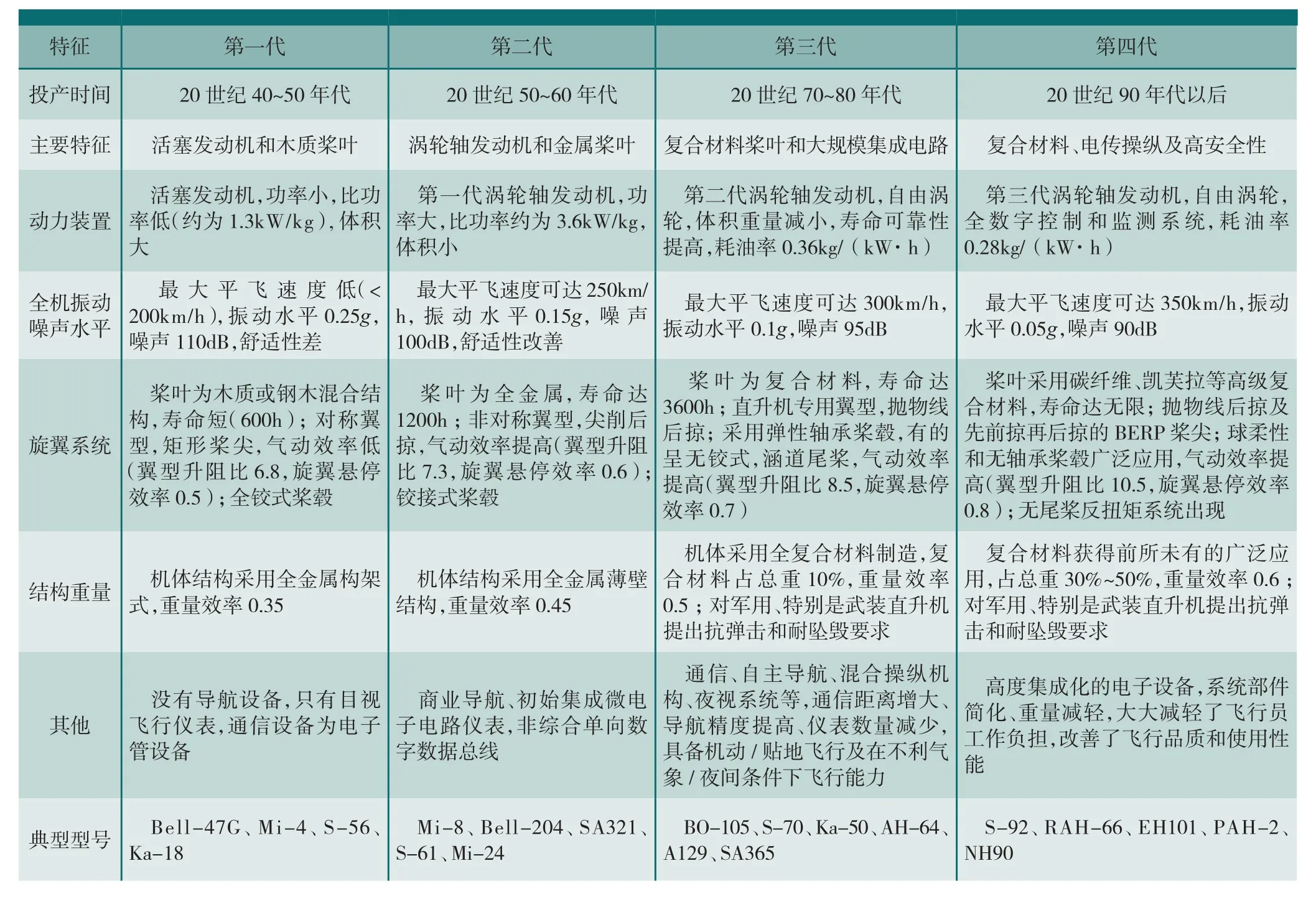

目前国际上还没有统一的直升机划代分类标准,但直升机主流研发机构认可的通用做法是根据直升机主要技术特征(如旋翼桨叶材料、发动机类别、振噪水平等)进行划分。到目前为止,在技术特征上可划分出四代直升机,如表1所示。

表1 直升机技术特征划代比较

直升机技术经历了四代发展,目前已经迈向第五代(但还没有形成明确的共性技术特征)。从第一代直升机到第四代直升机,每一代新直升机的问世,都是直升机重要关键技术创新的结果。

2 各代直升机设计技术特点

实用型直升机出现后,作为直升机时代的开端,第一代直升机因为技术还不成熟,围绕功能设计、实现正常的安全飞行是当时设计技术的主要研究内容,故各专业设计方法基本还没有成形。因固定翼飞机起步早,发展也比直升机迅速而成熟,故早期直升机设计技术基本是套用固定翼飞机同种或相似的方法、技术,在涉及旋翼系统设计方面,则借鉴了自转旋翼机相关方法和技术。自转旋翼机早在20年代初就得到了发展,比直升机起步早了约15年,它的旋翼技术为直升机的发展铺平了道路。

20世纪60年代初,第二代直升机开始发展,设计技术重点从功能设计开始转向性能设计,发动机、旋翼桨叶、机体结构等方面都开始有针对性设计,并提出专用气动结构设计。第二代直升机在各领域的使用,尤其是美军在越南战场上大规模使用直升机,以及专用武装直升机的出现,让直升机产业走向了辉煌。军民多方广阔的需求让直升机技术得到了更多人、物、财的投入,各专业设计技术开始有了大的发展。随着直升机型号类别及数量的逐步增加,积累了丰富的研发设计、生产制造、使用维护经验的直升机专业研发机构和商业公司开始分门别类建立起直升机数据库,并全面研究了直升机设计技术和方法。针对概念设计、初步设计及详细设计等阶段和直升机各系统、各学科设计工作,基本形成了可用的专用方法,但还没有形成整体的系统方法。在研制过程中采用这些设计技术虽然最终能够完成第二代直升机的设计工作,但因为要依赖于统计分析或参考样机,设计结果与设计者个人的设计经验和设计水平有很大关系,且设计过程周期长、效率低,所以此时设计技术不仅效率很低,而且也难形成完整的合理设计方案,在直升机研制的后续工作中对前期方案还需不断做出修正调整。

伴随着系统工程方法论和计算机技术及优化理论的迅速发展,基于优化技术的设计技术及方法在第三代直升机研制中得到广泛应用,对直升机型号的发展起到积极的推动作用。此时的设计技术主要特点是有了明确的设计目标,通过系统寻优、迭代计算完成的面向设计的方法。研究机构还引入并行工程技术,将直升机顶层设计和局部设计以优化方式结合起来,探索开展直升机多层次优化设计。在顶层,对直升机构型、总体参数及主要尺寸进行优化选择;在局部优化部分,对直升机的关键特性和关键部件性能进行优化;在部件设计中,又包含了旋翼桨叶翼型优化、直升机性能优化、气动弹性稳定性优化和结构优化等内容。优化设计使传统的工程设计方法发生了根本性变革,即把经验的、感性的、类比的传统设计方法转变为科学、逻辑、立足于计算分析的设计方法。

多学科设计优化是优化设计技术近年来的最新发展。20世纪80年代以来,在飞行器研制中逐步推行并行工程的管理方法,多学科设计优化是并行工程管理思想在飞行器设计中的实际应用。多学科设计优化用于解决直升机设计中各学科专业之间的相互耦合、计算以及信息组织的复杂性等问题,通过协调各学科专业之间的矛盾和冲突,利用各学科专业之间的相互作用和协调效应,集成有关设计和计算分析工具,将直升机设计从传统方法的孤立、串行的过程,转化为并行和协同的过程,将各学科专业、系统部件的设计优化和直升机设计优化并行开展。在第三代和第四代直升机设计中,多学科设计优化技术得到了普遍应用。

从20世纪末开始,伴随计算机辅助设计理论和方法的发展及与优化设计技术的结合应用,针对第四代直升机研制战技要求,直升机设计技术采用面向全寿命周期使用的设计理念,融合协同优化设计、大规模并行计算、多学科设计等方法于一体,使直升机设计过程逐步向自动化、集成化、智能化方向发展,从而提高了工程设计的质量和效率,将直升机总体设计技术提高到一个新的水平。

现代直升机技术特点及发展趋势

现代直升机市场是三代和四代机共存、五代机验证谋发展时期,现代直升机设计技术基本是以围绕第四代直升机研发为主的技术。随着第四代直升机和新构型直升机的发展与使用,现代直升机设计技术日益体现出系统工程思想和并行工程思想耦合的特点。现代直升机设计强调设计综合,乔治亚理工学院的综合产品/过程研发模型(IPPD)就是一个典型的直升机设计综合模型,涵盖了从概念设计到制造工艺的整个过程,综合了各主要学科的计算分析。

现代直升机设计要求越来越高,也越来越多。这些要求不仅包括飞行性能、结构重量,还包括飞行力学、结构动力学、隐身能力、可靠性、维修性、保障性、经济性等。这些不同方面的设计要求通常相互影响、相互耦合,使得直升机设计涉及的学科越来越多,分工越来越细,而研制过程目标日趋复杂不仅使设计周期越来越长,而且使研制成本也越来越高。非经典、非定常、非线性的各学科专业技术被全面成熟地应用,特别是CFD、有限元法的成熟及相关商业软件,如FLUENT、ANSYS、ABAQUS的成功,加之三维实体造型、电子样机工具软件(如CATIA、UG、Solidworks),已经令直升机设计技术有了众多“支持技术”。在专业学科及理论方法快速发展的同时,众多可应用到直升机设计领域的“支持技术”被采用并融合。新一代或下一代直升机所涵盖的工程学科会更多,各个学科的分析模型和方法水平不均、发展不同,且学科间耦合影响复杂,涉及到的人员和组织机构越来越多,使用的分析工具和设计平台各不相同。如何随着建模计算技术、辅助设计技术、优化分析技术等“设计支持”技术的丰富、完善及提升而不断去陈推新,如何融合集成这些利器,解决信息交换、协调和集成及管理问题,使之在各学科各综合系统设计中相互兼容、高速调用,发挥各自优势解决设计问题,实现总体/气动/动力学/控制/隐身/成本/效能等多学科集成一体化综合设计是直升机设计技术的发展趋势。

下一代直升机发展趋势及特征

1 下一代直升机发展趋势

下一代直升机在各分项上的发展趋势主要有:(1)数字化综合设计/制造/试验一体化技术全面推广应用;(2)倾转旋翼技术日趋成熟,市场前景广阔;(3)旋翼技术仍是直升机发展的主旋律;(4)复合材料大量应用,智能材料前景诱人;(5)航空电子向数字化、集成化、综合化、智能化方向发展;(6)飞行操纵系统从电传向光传操纵系统过渡;(7)减振降噪及安全性越来越受到重视。

研发先进直升机已成为欧美直升机公司的共同方向,主要体现在两个方面。

(1)不断发展和应用新技术,提升现有直升机飞行性能和综合效能。

近期美国陆军提出的“先进攻击直升机”研究计划要求先进攻击直升机需具备以下典型技术特征:全天候作战能力、高机动贴地飞行能力、高生存性抗弹击能力、高性能大速度飞行能力、高生存性抗坠毁能力、高维修性与后勤保障能力等。为了满足这一需求,欧美等在已有单旋翼构型直升机技术基础上,重点发展了先进旋翼气动外形设计技术、先进无轴承桨毂设计技术、旋翼动力学稳定性主动控制技术、高带宽全权限飞行控制、直升机健康状态与使用监测等技术。

为了设计出高性能旋翼,目前国际上正在发展高效高精度的旋翼空气动力数值模拟方法,以支撑高性能、低噪声旋翼桨叶气动外形和特型桨尖设计技术。例如,美国AH-64阿帕奇攻击直升机进行改进升级时,除了增强其航电和武器火控系统外,为了提高飞行性能,首轮设计改进就将旋翼矩形桨尖改成了后掠桨尖,使得旋翼气动性能得到明显提高。欧洲直升机公司研制的“虎”式直升机,为了提高机动性能采用了先进的无铰旋翼,操纵功效高,允许快速机动,在没有增稳系统的情况下仍具有良好的操纵性。无铰旋翼设计技术对基础理论研究提出了更高要求,欧美在旋翼气动弹性耦合及动力学稳定性研究方面,正在发展包含旋翼多体动力学气弹耦合稳定性建模分析方法,以及旋翼/机体耦合动力稳定性的主动控制等方法,同时,加快了旋翼振动载荷识别理论与应用研究,将该技术转化为直升机旋翼故障诊断与预测技术,目的在于提高直升机的安全性,减少使用维护费用,增加直升机的出勤率。

AW 609倾转旋翼机

先进攻击直升机强调大机动,机动过程中姿态变化幅度大,桨叶气动载荷的非定常、非线性特性,旋翼尾迹的动态畸变效应,桨叶的弹性变形以及发动机的动态特性等已成为不可忽略的因素,因此美国目前正在发展包含非定常、非线性、可进行时间推进的旋翼自由尾迹的大机动飞行动力学模型,发展直升机机动飞行过程中的旋翼尾迹动力学分析方法,并与飞行控制技术紧密结合,不断提高攻击直升机的飞行品质,降低飞行员的飞行操纵负荷,从而使飞行员更多地关注需要执行的攻击任务。

2015年3月在美国奥兰多举行的国际直升机展上,全新的完全使用复合材料的H160直升机作为首架以空客直升机标识的直升机正式发布了。H160的研发始于2013年,该机整合了空客直升机68项专利技术,这款直升机在性能提升、经济效益、乘客舒适度和环境影响等方面,已为中型直升机市场设立出新标准。

很显然,在构型成熟后,直升机发展的方向已放在了系统或局部装置的创新改进上,每一次创新改进设计都对整个直升机进行了完善和提升,使直升机更快、更好、更安全舒适,且便宜、适用性更广。

(2)持续研究新概念、新构型旋翼飞行器及其相关技术,推动直升机的跨越式发展。

当今世界各国越来越希望直升机不仅拥有自身的悬停、垂直起降性能,而且能兼具固定翼飞机大速度前飞的能力,高速直升机概念就大大促进了新型旋翼飞行器的发展。为实现直升机高速化,总体设计推出了4类可行性方案:倾转旋翼类、共轴刚性双旋翼类、尾部涵道矢量推进复合类和双螺旋桨旋翼机翼复合类。围绕这4类方案,世界各国直升机研发机构也开展了相关总体设计技术研究和样机研制工作,并陆续推出了V-22倾转旋翼机、X2共轴刚性ABC双旋翼直升机、X-49A涵道矢量尾推直升机和X3双螺旋桨复合式直升机等典型代表机型。其中以倾转旋翼和共轴刚性双旋翼两类高速型直升机技术研究最广泛,也最有成效。新概念、新构型直升机不仅结构复杂、气弹耦合严重,而且工作模式也与常规直升机大不相同,气动干扰更严重,操纵也更复杂,这些特点促使直升机总体设计必须增加新的内容,发展新的方法及技术手段。

以已成装备的倾转旋翼机为例,美国就曾为此新型直升机设计融入了新的技术和方法。首先通过改进Johnson倾转旋翼九自由度气弹分析模型开发了CAMRAD,CAMRADⅡ设计软件将多体建模方法、动态自由尾迹以及非定常气动力模型全面引入,使之可进行倾转旋翼机复杂的气动及气弹动力学综合分析。UMARC是美国马里兰大学开发的旋翼飞行器气弹综合分析软件,UMARC/G则是UMARC软件关于倾转旋翼分析的版本,可针对直升机模式、倾转过渡模式及飞机模式下倾转旋翼机的气弹稳定性进行理论分析。这些直升机设计技术在原有基础上进行改进或扩展,融入到型号设计中便形成了可为倾转旋翼机研发服务的实用手段。

直升机每种构型都有自身的优越性和局限性,当原有构型直升机性能或功能满足不了用户需求,则必须采用新构型甚至新概念技术直升机,这必然会推动现有直升机进行跨越式提升。

2 下一代直升机技术特征

世界主要直升机厂商业已推出或计划推出其下一代直升机,如空客公司已推出的6t级H160和围绕X3构型的新型直升机、西科斯基公司已推出的S-97共轴刚性双旋翼直升机、贝尔公司将出的Bell-525超中型直升机、阿古斯塔-韦斯特兰公司已推出的AW609倾转旋翼机和即将推出的AW-169直升机。下一代直升机技术特征主要表现在以下几个方面。

(1)动力装置:采用高性能涡轴发动机,相比第四代直升机所用发动机,油耗降低25%,而功率提高50%,且寿命延长20%,生产和维护成本降低30%。

(2)旋翼系统:先进复合材料桨叶,多种专用翼型优化配置(变弦长),弧形低噪尾桨,复合热塑性科技应用的无轴承主桨毂,气动效率高(翼型升阻比12,旋翼悬停效率大于0.8)。

(3)全机振动噪声水平:配有实时噪音和振动控制系统的新构型直升机最大平飞速度超过450km/h(传统构型巡航飞行速度为300km/h),振动水平低于0.05g,噪声小于90dB。

(4)结构重量:机身结构采用复合材料达80%,重量效率可达65%以上。

(5)其他:具有在主减速器没有润滑油的情况下继续飞行50min的能力;具备大航程和优秀的恶劣天气适应能力,可在吹雪和降雪条件下飞行;使用多功能人机工效型电传操纵系统,并迈向实际应用,改善了抗潮湿和耐高温性能的光传操纵系统;逐步采用“模块生产线”概念生产方式;采用保证机组人员持续监控的相关技术,配有使用情况高级监视系统和集中了发动机和旋翼信息的综合仪表显示系统,安装数字四通道自动控制系统和撞地告警系统,甚至还包括3D综合视觉、2D数字导航管理显示、遇险时自动任务重规划、4D自动驾驶引导模块等。

下一代直升机设计技术发展

技术进步推动了直升机型号的成熟和应用, 而直升机型号的应用反过来又对直升机设计技术发展提出了更高要求。要发展推出下一代直升机,必须发展相关的设计技术。

1 总体气动设计技术

近年来,基于模型的复杂系统工程管理思想为直升机总体设计注入新的理念;与直升机相关的各学科专业的理论和分析模型发展也很快,新的学科不断出现,计算精度、置信度和复杂度越来越高,相互之间的耦合关联越来越紧密。计算流体动力学、有限元分析等数值计算技术,各种优化计算技术、数字设计技术等以及各种商用软件,为直升机总体设计提供了更好的基础。下一代直升机总体设计技术发展呈现如下特点:

(1)充分利用多学科设计优化、全过程设计综合、分阶段分层次进行总体方案设计和评估,充分采用各种理论物理模型、数值计算技术、数字设计技术、优化计算技术以及各种成熟商用软件作为设计工具和手段,完善直升机总体设计手段,提高总体设计效率。

(2)为适应新构型直升机发展的需要,直升机总体设计必须不断扩大分析模型,拓展考虑因素的范围。

(3)总体设计将持续不断地吸收直升机各学科技术的最新成果,使直升机总体设计模型能更准确地描述和反映直升机的特性。

旋翼气动特性分析是进行直升机旋翼及全机布局设计的基础和前提。美国NASA、西科斯基、马里兰大学及欧洲ONERA等主要直升机研究机构发展了基于CFD技术的高精度旋翼气动分析软件,如OVERFLOWD、TURNS、ROT22等,并随之建立了大规模的并行计算中心。针对下一代直升机特点,研究机构正在发展旋翼CFD/CSD耦合方法和全机气动特性以及旋翼气动噪声研究,以将高精度旋翼气动特性分析技术成功地应用于非定常气动特性分析及旋翼气动布局设计中。

2 飞行动力学与控制技术

以美国NASA和西科斯基公司为代表的研究机构采用先进的非定常旋翼气动及机动飞行力学方法建立了ARMCOP、GENHEL等通用直升机飞行动力学模型,成功应用于新型号直升机飞控系统及飞行品质的设计,并通过飞行试验数据进行严格验证。目前国外已形成以模型飞行试验数据为基础的CIFER建模方法、CONDUIT控制优化和飞行品质评估方法,建立了综合的软件使能控制和开放控制平台,设计下一代直升机时在此基础上考虑电传操纵系统特点,应用新的建模理论和控制方法综合分析和研究直升机机动飞行能力。

3 直升机动力学减振降噪技术

直升机振动和噪声控制是一项多学科交叉的综合技术研究工作,涉及结构优化设计、结构动力学、智能材料与结构、空气动力学、控制理论、优化理论等相关学科。直升机最主要的振动和噪声源是旋转的旋翼,由于针对旋翼开展直升机的振动和噪声控制的技术难度大,现役直升机主要依靠吸振器、隔振装置和桨叶气动外形优化等设计措施来降低旋翼传递至机体的振动和旋翼的噪声水平。

目前,被动振动抑制技术的减振降噪能力已经达到瓶颈,下一代直升机中采取主动控制手段是发展所需。虽然结构响应主动控制(ACSR)技术已应用于EH101和NH90等第四代直升机,并在不断的发展完善中,但随着智能驱动材料性能的提高,在桨叶上开展旋翼的振动和噪声控制成为可能,使智能旋翼控制技术成为直升机减振降噪的新发展趋势,在下一代直升机中采用主动控制襟翼桨叶(ACF)和主动扭转桨叶(ATR)最具有发展前途。美国和德国分别基于主动控制襟翼(ACF)技术在MD900和BK117开展了全尺寸旋翼试验和装机试飞验证研究。BK117试飞结果显示,利用ACF控制技术,桨毂通过频率振动载荷减小了90%,驾驶员位置处振动在0.05g以下;MD900的BVI噪声控制效果最大可降低9dB,证明了智能旋翼在降低旋翼振动和噪声水平的有效性。现阶段欧美在智能旋翼的研究热点是,一方面为提高工程实用性,主要集中于高效的小型智能驱动机构设计技术研究;另一方面由于旋翼的振动和噪声控制律不同,技术研究主要集中于如何开展旋翼振动和噪声的综合控制技术研究。

4 机载系统综合一体化设计技术

伴随电子信息技术的发展,下一代直升机会注重研究、发展直升机平台与机载系统设备(包括电子、武器、飞行控制等)的综合一体化和集成化。随着微电子技术、光学计算机、分子计算机技术、网络技术的发展,机载综合电子系统从总线系统向功能更多、速度更快、精度更高、适应性更强、可靠性更好的“宝石柱”、“宝石台”系统发展,机载电子信息设备所占全机比例高达40%以上,未来这一比例还会进一步提高。下一代直升机设计中发展了机载电子综合系统,做到系统设备标准化、模块化、通用化,并采用先进数据总线控制运行,网络集成,解决好战术、任务、管理一体化信息集成管理技术。下一代直升机需要采用先进的综显系统、声控技术和集成技术,开发集成化的人机工效型驾驶舱,以实现目标识别和任务/系统管理的高度自动化,使任务功能增加1~2倍,并减少飞行员的操控负荷,使机组人员的工作量减少1/2以上。

AW-169直升机

5 复合式高速旋翼飞行器设计技术

直升机受传统旋翼的限制,飞行速度较低、航程较短。近年来,美、俄、欧等研究机构正突破传统旋翼原理的旧框框,加紧研制飞行速度更快、机动性更好、活=动半径更大的新概念直升机,其中最具代表且已成装备的是美国的V-22“鱼鹰”倾转旋翼飞机。从目前世界各国研制的新概念直升机技术方案看,比较典型的还有“前行桨叶”旋翼(亦称“ABC”旋翼)和X型旋翼。虽然一些技术难题还有待攻克,但其原理的先进性是不可否定的。一旦时机成熟,ABC旋翼和X旋翼的研制将会有所突破,而时机就取决于这些新构型、新概念旋翼飞行器设计技术的发展。目前这些技术还只在传统直升机技术基础上发展,并未独立成实用技术,所以还在探索中。

结束语

直升机型号和技术的发展是相辅相成、不断创新的过程,通过积淀现代直升机设计和使用的理念、思路和方法,必然会改进完善和发展下一代直升机及其设计技术。当前,直升机既呈现出传统构型样式外形越来越统一、模块化态势,又呈现出新构型层出不穷、多样多功能化趋势,同时市场对重型直升机、高速直升机、高原直升机、电动直升机的需求又引发了新技术发展,所有这些矛盾而又和谐的表象折射出直升机及其设计技术的纵、横双向发展——纵向方面是在改进中发展,在继承中创新,横向领域则是诸子百家、各展所需。背后体现的是各直升机技术强国基本都在淘汰一代、应用一代、预研一代、探索一代直升机。下一代直升机必然飞得更快、更灵活、更安全、更先进,在设计技术的支持下也必然低成本、低噪声、低振动、低污染。