“离摄影真谛最近的”

2015-05-30顾铮

顾铮

现代中国画家陶冷月(1895-1985)早年曾习西画,深谙景物造型与明暗光影的处理,后以结合了西画技法的独特手法绘制银月当空的夜景山水画,铸成自己特有的艺术风格。

陶冷月自陈,他希望在自己的绘画创作中,“力求综合古人之长和吸收西画光影明暗和透视之法,试创新中国画。”(陶为衍编著,《自传1956》,《陶冷月年谱长编》,上海书画出版社,2014,P366。《陶冷月年谱长编》在本文中简为《年谱》。本文中如无特别注明而只标页码者,均出自《年谱》。)陶冷月所标举的“新中国画”, 以细腻的笔致勾画了夜色下的沉静风景,明显不同于传统国画的风景表现。他以这一手法所表现的夜景山水,在画坛占有一席之地,名满天下。陶冷月的艺术探索,在当初并非一帆风顺,但却受到一直大力提倡“美育”的民国伟人蔡元培的鼓励。蔡元培在1926年慨然为《冷月画集》题签、题词并为陶冷月代订作画润格。在为《冷月画集》的题词中,蔡元培认为陶冷月的“新中国画”的特色在于能够“兼收两方(中西绘画—笔者注)之长,而创设新体,亦有志者当所为”。蔡元培的肯定使陶冷月感铭终身,并化为坚持自己的艺术探索的持久动力。

不为人知的是,画家陶冷月还是个热心的摄影爱好者,身后留下了大批的摄影作品,数量达近800张之谱。虽然他的绘画声誉远播国内外,但其摄影实践却不为人知。本文旨在通过对陶冷月摄影实践的分析,考察作为一个有着自己独特艺术风格的画家的陶冷月的摄影特色。因此,在简述了陶冷月的个人摄影简史后,本文拟从以下几个方面讨论陶冷月的摄影。它们是:作为一种记录与记忆手段的摄影;作为一种身份认同与社交方式的摄影;他的摄影在摄影美学上的贡献。

一、陶冷月个人摄影小史

据《年谱》记载,陶冷月于1923年购入摄影器材,开始拍摄所见,实录游踪。此后,摄影作为他的业余爱好,在他的生命中延续达数十年之久。

从现存作品看,陶冷月最早拍摄的照片是拍摄于1923年。那时他正好处于在绘画上自创“新中国画”的阶段。此时的中国摄影,也进入到广泛接受、追求西式绘画(以油画为主)表面效果的画意摄影(Pictorialism )风格的阶段。在当时的中国摄影刊物与展览中,主流多为呈朦胧态的画意摄影作品,明快呈现现实的摄影作品属于极少数。但是,作为画家的陶冷月的摄影追求,并没有受当时的摄影主流思潮的影响。他从画家的立场出发,出于一己需要来掌握摄影技巧并摄取各式景象。从他最初拍摄的照片看,可知他基本上服从的是摄影的观看法则与成像原理,对自己拍摄的照片不作“手脚”使其具“画意”效果,体现了一种硬朗的现实主义态度。

在民国时期,已经在画坛拥有影响的陶冷月,有不少机会旅行各地。在饱览祖国的山川形胜的同时,他也热衷于把眼前所见风景拍摄下来。这些风景照片成为了他所遗留的照片中的最大宗。这一现象,也符合他作为一个山水画家的职业身份与美学兴趣。其实,在当时画家中关注摄影的记录功能,甚至自己持照相机出游的例子已经不少。

如,与陶冷月曾有同事之谊、且交往颇多的画家黄宾虹,在以“颀厂”之名为高剑父、高奇峰兄弟于1912年创刊的《真相画报》所写的《真相画报叙》一文中,就明确表达了他作为一个画家对于携照相机出行的向往。在此文中,他说自己“尝拟偕诸同志,遍历海岳奇险之区,携摄景器具,收其真相,远法古人,近师造物,图于楮素。足迹所经,渐有属豪,而人事卒卒,未能毕愿,深以为憾”。(黄宾虹,《真相画报叙》,《真相画报》,1912年6月21日第二期,第3页)。黄宾虹此文表明他明确认识到了摄影的力量。在他撰写此文时,陶冷月时年十八,刚刚从江苏两级师范学堂本科毕业,已在吴县县立第三高等小学任美术、国文与理科教师。当时,陶冷月在“授课之余,勤奋作画,常外出写生,并设立‘画社,从学者有十余人,开始创作油画”。后来,随着他的绘画事业的顺利展开,如我们所见,黄宾虹在《真相画报叙》中所透露的不能携照相机出游的遗憾,后在陶冷月手中成为了现实。1932年中秋节,陶冷月与黄宾虹不期而然相遇于“永丰轮”上。两人同船入川途中,黄宾虹想来一定会见到陶冷月以照相机拍摄沿途人文风景的景象。

而随着个人绘画事业的顺利发展,作为中产阶级一员的大学教师,陶冷月在经济上日渐宽裕,终于可以购入产于德国的高级照相机并携照相机出游。

现根据《年谱》,在此简略梳理陶冷月的出行与他的摄影实践的关系。

1918年到1922年间,陶冷月曾任长沙雅礼大学美术教授。在1925年赴长沙接妻儿回苏州时,他故地重游,并且拍摄了一组长沙照片。这组照片,因为每张照片上都留有他自己的拍摄年份以及精心设计的图案化签名,因此在事隔80多年后,成为了确认长沙的城市记忆的重要依据。

1927年,陶冷月应邀赴南京作画,期间得暇游黄山与扬州,并且在南京与黄山等地拍摄了一些照片。1928年,他与暨南大学同事邓胥功同游常熟虞山并拍摄照片。1929年,在河南中山大学(现河南大学)讲学期间,陶冷月游历河南开封等地,拍摄了不少照片。

1932年秋,应国立四川大学教育学院讲学之邀,陶冷月赴成都。在入川途中,陶冷月写生摄影并举。1933年,在出川途中,陶冷月也仍然写生摄影不辍。此行所经之处为四川、湖南等地,正当壮年的陶冷月登上南岳衡山,趁兴展开拍摄,留下大批风景照片。同年,他在出游庐山时也拍摄了一些照片。

1935年,陶冷月又赴浙江海宁观潮,并以手中照相机记录了壮观的海宁潮。

1937年8月,陶冷月应邀赴雁荡山避暑。此行他拍摄了雁荡山风景照片达51幅。在他的摄影生涯中,此行或为最后一次携照相机出游。

1937年的雁荡山之行后,抗战军兴。遍地战火中,爱国知识分子陶冷月无心也无法出游。1949年后,由于个人处境变化,更致手中摄影器材变卖出售,他从此不再拍摄照片。但是,陶冷月是一个有存档意识与习惯的人,因此他之前拍摄的照片及部分底片被悉心保管了起来。时至今日,在他的后人的努力下,终于得见天日。

在陶冷月留下的照片中,除了各地风景之外,也存有少许他拍摄的人文纪实记录照片,内容包括市街、花卉与飞禽走兽等方面的题材。

二、“眼”之凿凿—作为记录与记忆的手段的摄影

陶冷月对于自己的绘画作品的管理井井有条。除以文字方式详细记载作品信息的《冷月画识》之外,他还给作品拍照存档。如他的终生好友郑逸梅在《陶冷月与新中国画》一文中所指出的,“冷月很重视他的作品,每出一画,必摄影以留痕迹,且记在簿册上,这幅画的尺寸怎样,题款又怎样,画归什么人,都录存以便他日的追检。”这段记载告诉我们,陶冷月希望自己画了什么、这些画去了哪里都要有准确的记录留存。他这么做,不仅于他本人的创作有利,也为后人提供了研究等的方便。而要做到这一点,在他的时代,摄影可说是唯一的能够最全面地记录画面细节、是最先进的、也是最值得信赖的记录手段。而以摄影手段来记录画作的内容,既表现出陶冷月具有强烈的记录意识,也展示他对于摄影这个记录手段的信任,同时也显示他具有强烈的职业画家意识。

除了记录自己的画作外,他还保存了多次在各地举办个展时的现场照片。这些照片,既是有关他个人艺术活动的重要记录,也为研究民国美术史上的美术展览形态与艺术制度空间的演变等提供了珍贵的第一手材料。显然,他对于作为一种记录手段的摄影是有着明确的认识并且能够善加运用。

陶冷月拍摄的许多照片,由于记录了许多细节,在经过了历史的动荡与变迁之后,这些由细节构成的画面,自然而然地成为了一种后人据以考察拍摄当时历史情境的弥足珍贵的视觉文献。照片中的有些细节,从传统意义上的绘画宗旨看,可能是“不入画”的,但却为后人提供了了解照片中的各地社会风俗民情的视觉依据。

比如,在拍摄于苏州石湖的名为《横塘亭子桥》的照片中,面向来往船只的桥墩上,贴着香烟品牌“哈德门”的广告招贴,由此可见当时烟草广告的泛滥及无孔不入。桥墩既是广告揭布的空间,当然也成为了公共告示的传播空间。又如,在他拍摄的《横塘彩云桥》一照中,此桥桥墩上,就张贴有“胥门大日晖桥开河筑坝船不通行”的文字告示。在此告示边上,还依稀可见张贴过的其它告示的痕迹。在江南水乡作为交通手段的桥梁,在民国时期就如此自然地成为了传播商家与公家信息的载体。而这是我们在画家陶冷月的照片中所发现的。

在另外一张由他拍摄的苏州市街的照片中,由中英文两种文字写就的店招“INTERNATIONAL RESTAURANT万国春番菜”,“眼”之凿凿地告诉我们民国时代苏州的繁华与开放。而一张名为《洞庭湖远眺岳阳楼》的照片,不仅给出了从水面上看过去的长沙岳阳楼的身影(笔者推测,这是陶冷月从在洞庭湖里行驶的船上拍摄的),同时也因为一同摄进了沿湖建筑的参差轮廓而勾勒出了当时城市的“天际线”。我们还发现,在沿岸鳞次栉比的中式建筑后面,正有一幢西式楼房探出头来,打破了整体沉闷的天际线。这样的画面,分明告诉人们,这是一个中西文化并存与竞争的时代,即使在内地情况也是如此。

在出游时,陶冷月也充分发挥摄影的纪实功能,将当地民众日常生活中的一些景象摄入画面。比如,在开封拍摄的一些照片里这一点体现得尤为明显。在开封,他拍摄了多张驴粪车的照片,也拍摄了以人物为画面主体的照片。从本质上说,摄影是一种“志异”的手段。摄影的“志异”功能深深地吸引了他。比如,他的照片中存有大量的行驶于各地江湖中的舟船。如果仔细审视,就会发现,各地的船,因其功能以及水域甚至是文化的差异而有着五花八门的丰富。同一事物的各“异”其趣,激发了陶冷月的拍摄兴趣,并且长期积累之下形成了他的摄影的一个主题。如果我们把这些照片罗列起来的话,就会发现他的摄影所“志”舟船之“异”是如此的丰富。而在此基础上的画中之舟,则是再经过画家自己的绘画美学而加以综合概括而成。

陶冷月摄影中的“志异”,并非功利性的只为绘画收集素材。我们发现,在他的许多照片中,尽管有些世相之“异”可能不入画,与他要在绘画中营造的“冷月”意象完全不相干,但他仍然会津津有味地观看,兴致勃勃地拍摄下来。而且,与他在绘画中营造的“冷月”意象越是反差大的东西,越有可能吸引他以自己的照相机捕捉之。如果说在绘画上专注于自己如何描绘“冷月”的话,那么摄影却成为了他自由开拓自己的视野、尽情观看并把所见景象据为己有的手段。同时,这也反映出他对于生活与现实本身的态度。

陶冷月拍摄的各地风景,当然地成为了风景摄影。但这些照片,由于摄影的纪实性,其实至少自然地跨越了摄影的两种样式,即风景摄影与纪实摄影。它们既是风景摄影,但也是景观的纪实,因此具备了纪实摄影的性质。他拍摄的一些照片,时过境迁,如今成为了追溯当时情境的有力的视觉依据。一个例子是,长沙的天心阁公园,因了陶冷月的拍摄于1925年的多张照片而得以从视觉材料上确认其开建于这一年。

三、“留影累累”—摄影作为一种身份认同与社交方式

在陶冷月的摄影实践中,摄影作为一种建立与确认身份认同的手段,以及作为一种社交手段,也被他运用得较充分。

据《年谱》记载,陶冷月有机会与友人出游时,会携自备照相机出行并且欣然为大家拍照。这样的事例,可以他与画家黄宾虹、王云僧、钱云鹤等人于1928年在无锡梅园的合影为证。

作为星社一员,陶冷月在与星社成员一起出游时,也常常欣然为大家拍摄照片。1926年5月6日,星社成员出游苏州天平山。作为星社的活跃成员陶冷月,带了照相机,为大家拍照留念。此事在周瘦鹃的发表于同年5月16日的《上海画报》中的《天平俊游记》中有记载。

于1922年8月29日(农历七夕)在苏州成立的星社,为一当时主要以活跃于苏州上海一带的知识分子结成的文学社团。其成立初期,已经包括寓沪成员,后因部分人员陆续向上海流动,雅集多在沪滨举行,而星社的影响就此也在沪上彰显。星社成员,性格多彩,趣味各异。如1937年7月4日在上海南市半淞园举行的“趣味展览会”上,有人将“炮弹破壳一,配以红木座”展出,此举显然有达达主义的现成品(found object)之风,也可见此团体成员之艺术趣味的不拘一格。

在星社之前,当时影响最大的文学社团恐怕是成立于1909年的南社。由新旧文人结成的南社大力鼓吹“文学革命”,成员中有政治企图心者不乏其人。南社也以社员雅集等形式壮声势,扩大影响,而在雅集时拍摄合影照片以为见证则成了惯例。虽然与南社的文学旨趣并不相同,但在聚会时与聚会后拍摄各种照片和合影这一点上,后来者星社与南社可说如出一辙。星社在举办雅集或春褉时,也多有留影之举。星社主要成员、笔记掌故作家郑逸梅曾说,星社“月一雅集,留影累累”。星社成员主要为当时社会上的中上层知识分子与旧文人,他们的经济状况大多不差,于摄影这一新型视觉文化与物质文化形式并不见外。或者说,摄影与他们社交生活的胶着度相当高。比如,在“星社持螯会”上,有人会拿出“南湖船娘小影”而证明大家所吃螃蟹来自嘉兴南湖。

而在星社成员中,擅长摄影者也不乏其人。星社中,至少有江苏南汇人(按照当时的行政区划)郭兰馨,苏州吴县人徐涓云、范君博与陶冷月,江苏武进人薛逸如,浙江嘉善人丁悚等人都是摄影爱好者。这些来自不同行业的社会人士,经常会在星社活动中以摄影服务社友。比如,1936年,在星社十周年活动中,有新入社成员郭兰馨自发为大家摄影留念。可见摄影在当时的知识分子当中,为一与他们的社交活动与文化生活密切相关的时尚,并且也成为增进交流、加深友情的媒介。现代性以一种有趣的形式在他们的文化与社交生活中蔓延渗透开来。

陶冷月也与星社中的摄影爱好者如丁悚等有较深入的交往。星社成员中的丁悚其人,既是当时海上闻名的画家,也是一个活跃的摄影爱好者,多有包括人体摄影作品在内的各类照片发表于当时平面媒体上。1945年,与丁悚有相同摄影爱好的陶冷月,就曾经送他画作《眉案长春》,贺其嫁女。这种馈赠,想来与双方志趣与爱好上的相契相知有关。

陶冷月与星社之外的成员当然也有各种交往。而在这种交往中,也经常会有摄影的介入。据《年谱》记载,1938年8月20日,时值盛夏,陶冷月至最早提出抗日“持久战”说的著名军事理论家蒋百里家中观赏昙花。他当场速写与摄影双管齐下,记录“昙花一现”的难得景象。此时,写生、摄影与社交这三者已是浑然一体。三个月后,毅然奔赴国难的蒋百里将军病逝于广西。

《年谱》记载,1943年11月11日,陶冷月终生好友郑逸梅的同学夏石盦所培植的昙花开放。静思庐主人夏石盦盛邀陶冷月等人前往观赏。陶冷月欣然前往,“费时两三小时”以速写与摄影的方式记录下了昙花“从蓓蕾而初坼,从初坼而开放,从开放而大盛,从大盛而渐萎”的全过程。同时,他还作《昙花一现》图赠静思庐主夏石盦。

更有趣的是,1948年4月8日,在由中国画会发起的赏樱会上,画家钱化佛别出心裁地请《申报》摄影记者为陶冷月与美术史论家俞剑华、学者马公愚三人摄一合影。钱化佛以三人姓名中的“陶”“俞”“马”三姓为谐音,命名此照为“盗御马”照。此时,陶冷月是作为被摄对象在画家们的社交中被“合影”了。

这样的谐趣摄影,不免令人想起1914年第九期《游戏杂志》上刊出的一张由插图画家丁悚、书画家陈小蝶、作家与编辑周瘦鹃等三个海上大众文化名人的合影照片。有意思的是,在这张题为《游戏小影(假山石)》的照片中,三人以各异的姿态组合成了一座假山石造型。用自己的肉身借助摄影这个视觉手段来塑造一块形态丰富的岩石,这个想法本身已经足够有趣也够刺激。这三个民国大众媒介名人中,至少两人(丁悚、周瘦鹃)后来都成为了星社的主要成员。

摄影、尤其是合影这一形式,成为了当时知识分子确认自我身份与相互关系的手段。合影作为一种确认群体归属感的视觉形式,也为社会各方人士所广泛接受。在各种群体活动后,合影作为一种仪式性的活动往往会作为“压轴戏”被要求“上演”,而且,拥有合影的活动似乎更能够证明此一活动的圆满举行。而许多人还因为分属不同的交往圈子,因此会在不同圈子里展开交往。而合影则成为了相互间确认属于某个社会群体与阶层的身份的手段。在陶冷月存留后人的众多合影照片中,就出现有同学、同事、知识分子以及家人等不同的圈子组合。

1949年后,陶冷月虽然努力进取,以图适应新的社会,但因不能卖画谋生,进入了公家单位任教。随着处境逐渐转变,结伴出游并且以摄影助兴的事于他来说几乎绝迹。1958年,陶冷月被所在单位五爱中学打成右派分子。时任中学教师的他的工资,从中教三级降为五级,月薪自107.50元降为83.50元。因家中尚有六个子女还在读书,因此他的收入不敷家中浩大支出,无奈之中,只得频频变卖家产以充抵日常开支,度过难关。在将家中金银首饰等贵重物品售尽后,连长年爱用的全套高级摄影器材也不得不悉数出售,以充生活之资。这些器材当中,包括了他早年爱上摄影时购买的两架德国制照相机,以及三脚架、曝光表、闪光灯等设备。

虽然生活境况如此不堪,老友间的相会仍然时有发生。而合影这种方式仍然成为相互取暖、共同见证人生的特别方式。1964年,星社老友共22人在上海的老字号新雅酒家为周瘦鹃、郑逸梅与陶冷月三人贺七十岁生日,在聚餐后,他们一起合影留念。顺便说一句,四年后的1968年,不堪凌辱与迫害的周瘦鹃在苏州自沉井底。

同年(1964年),陶冷月就学过的江苏两级师范学堂的本科第一届同学,又举行了一次聚会。他们先在位于淮海中路襄阳南路口的襄阳公园里的茶室品茗,然后共赴位于陕西南路上的美心酒家聚餐。聚餐结束后,大家又一同至淮海中路上的淮海照相馆合影。11年后,1975年,陶冷月与本科第一届同学再次聚餐并合影没有了照相机的陶冷月,只能以合影这种方式重温与享受与同学友朋的长年温情。

合影也是确认与展示亲情的手段。1937年9月日寇侵华,陶冷月在携带妻儿回湖南避战祸前,回苏州向母亲辞别时,与兄妹拍摄合家欢留念。

四、陶冷月的摄影美学贡献

陶冷月对于摄影的贡献,不仅与其作为画家的创作实践有着某种关系,同时也为丰富民国摄影史作出了重要贡献。其特别之处在于,他没有刻意要在摄影上有所作为,但却因为对于摄影的真诚爱好,不期而然地通过自己的摄影实践对于摄影作出了独特贡献。

1.风景摄影之于陶冷月

陶冷月作为一个山水画家,出行时为各地风景所吸引,热心拍摄各地风景是理所当然之事。但他的风景摄影所呈现出来的摄影趣味,却与当时摄影界所推崇的美学趣味迥然有别。如前所述,在他活跃画坛兼好摄影的当时,以都市中产阶级人士(陶本人也属此阶层)为主体的摄影爱好者当中,“画意摄影”是主流现象。其中尤以在上海的摄影家郎静山,以其创制的“集锦照相”而享有盛名。1940年,郎静山在《集锦照相》一书中自陈:“照相之称为集锦者,乃集合多数底片之景物,而放映于一张溴纸上也。盖以一底片中,每因局部景物之不适人意遂致全部俱废。若集合各底片之良好部分,予以适宜之接合,则相得益彰。非独可使废片景物化为理想之境地,且足令人得更深之趣味。此即集锦照相之目的也。”(龙憙祖编著,《中国近代摄影艺术美学文选》,天津人民美术出版社,1988,P264)

可以这么说,郎静山发明“集锦照相”,是对于摄影所具有的“逼真”性有所不满而有的“超越”之举。郎静山要超越摄影的局限,并且以传统绘画中的“六法”为创作圭臬发明了“集锦照相”。“集锦照相”的美学指向是以中国传统绘画的画面经营为楷模。而陶冷月虽然爱好拍摄风景,但其出发点正好与郎静山相反。他并不害怕摄影因其媒介特性而可能在拍摄中照单全收各种不理想的现实(画面)这一事实。他是通过拍摄现实,以摄影的“写真”力量来激活自己对于创作的激情,也激发自己的通过绘画来超越现实之不理想的创作激情。陶冷月的绘画属建构性创造,也是以各种视觉元素结合配置于画面而成一画,这在构图原理上与郎静山的“集锦照相”的创作理念是一致的。但陶冷月的摄影,却完全相信照相机镜头的观看,不思对于照片摄得的画面再作加工。对于陶冷月来说,他既能够通过摄影的观看来真切地了解并记录山川形胜的自然特性,也能够通过自己的绘画来更好地构建、展示自己对于理想中的山水的想象,这两者于他是并行不悖的。而我认为,这种绘画中的建构与想象能力,也正是通过他自己的摄影式观看所部分地培养、滋养了起来。因此,他的摄影越是能够真切地再现山川风物景象,他的绘画就越是能够具超越性地建构。这或许是他的摄影实践、尤其是风景摄影实践之于他的绘画的意义所在。

2.作为高士图的摄影

在陶冷月的绘画中,具中国传统绘画中的高士图意趣的画面可谓俯拾皆是,如作于 1930年代的《雪中吟松》与《明月寒松》、1933年的《奇峰赏月》、1937年的《瀑前论道》和《匡庐飞瀑》、1938年的《洲前夜吟》、1943年的《高士观瀑》与《梅林夜琴》(见《光风霁月—陶冷月画集》,上海书画出版社,2015,P71、P78、P110、P138、P140、P147、P195与P196)等,皆可视为此一品类。他以不世出的人物形象表达一种士人的高洁之志。但受限于绘画制式,他的高士图画面所传达的意趣与意境均与传统趣味高度符合。反而在他的摄影实践中,得力于摄影这一新视觉表达样式所带来的可能性,他倒是创出了蕴含某种新价值观取向与美学意趣的、可称之为“摄影高士图”的新画面。

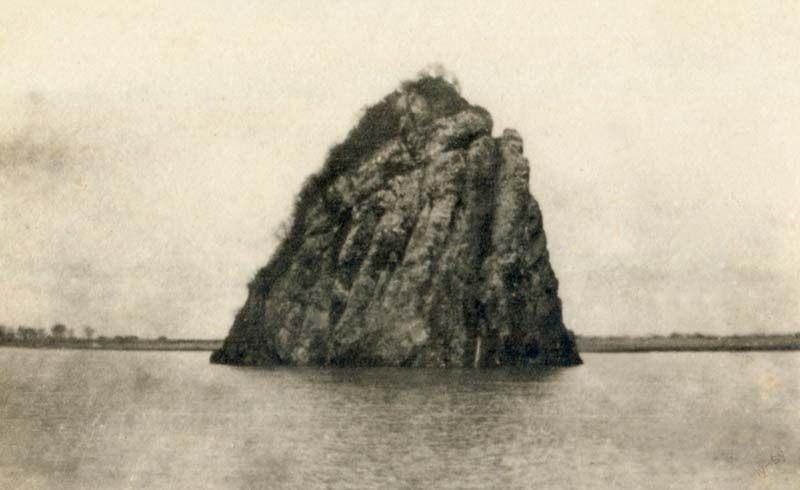

在外出拍摄所见时,陶冷月有时也会及时将同行者或在场者置于画面某处,以他们为画面的“点景”人物。这样的处理往往会使得照片的完成度得以提升,而画面的旨趣也会发生变化。在拍摄风景时考虑到以人物点景,在相当程度上反映出传统绘画美学对陶冷月的摄影美学趣味的影响。在《虞山藏海寺前拂水桥》、《虞山剑门望尚湖》、《万松岭》等不少照片中,都有现代绅士模样的人物出现。他们作为点景人物,或持杖安坐于山径小路边,或站于高处远眺。这些照片的画面,虽然呈现的是拍摄当时的真实情境,但画面的意趣无法不令人联想到中国传统绘画中的“高士图”。

1928年春天,陶冷月与教育家邓胥功(只淳)同游常熟虞山,此行拍摄了不少照片。其中既有他拍摄的单独的古桧照片,也有他与古桧合影的照片。同年,他还依据自己拍摄的照片,绘制了《古桧图》(见《光风霁月—陶冷月画集》,上海书画出版社,2015,P57),在画中他写道:“古桧。戊辰春日,与邓只淳兄同游虞山,得见于藏海寺外东南隅。翠荫婆娑,独立危崖,不经品题,并无盛名,其树中之巢、由耶?抑英雄之未遇于时者耶?爰为图之,以待知音。冷月并记于小亦吾庐。”显然,他将此树比作遗世独立的隐逸之士巢父、许由。在他拍摄的《虞山藏海寺古桧柏》中,他以自身的西装革履形象与参天大树并列,呈现一种新旧之间的差异效果。而陶冷月拍摄自己傍古树而立的形象,也有以巢父、许由自况的立意。而且,在这个画面里,他不再是点景人物,而是与古桧并立。

而在《虞山剑门望尚湖》的画面中,山头上站着两个人,他们的脚下远处是万顷碧波。两人中,前面一人着西装戴礼帽,拄杖作远眺沉思状,在他身后之人则穿传统长衫。细细审视,不难发现站在前面的人是陶冷月本人,且他在两人的相互关系上具主导性,而两人中站在后面者(或许是同游者邓胥功?)则具某种从属性。这一将服饰上中西截然分明的两人形象并存一处的画面处理,可说是陶冷月以现代图像手段来表证中西文化上的对立并存的“摄影高士图”的尝试。这一处理,既表明陶冷月对于传统文化、传统绘画样式所体现的美学趣味的认同,同时也通过“摄影高士图”的新形式,将自己这一现代人形象通过摄影这一新视觉手段纳入与固定在画面中,表示与确认自己的文化态度以及兼容并包的志向。画面中人物的前后配置,是不是可以认为他要传递在现代社会中,现代文化将作为一种主导性力量来引领文化实践的信息?而其实这也正好是他努力要在自己的“新中国画”绘画实践中要加以实践的。

而另外一幅名为《南川金佛山》的照片,照相机从洞内深处向外取景,摄影者陶冷月以影调深重的框式构图来包围起被洞外光明剪出身影的人物形象。此人身着西服,头戴帽子,挺胸昂首,策杖站立于岩石上,欣然面对洞外的云雾蒸腾。这种强调空间纵深感与强烈的明暗对比的处理,强烈地展示了画面中人穿越黑暗后豁然开朗的心境。所谓的“别有洞天”之意在此油然而生。这一兼具乐观主义与坚定意志的人物形象,或许正是陶冷月为创“新中国画”而长期艰苦跋涉终见光明的自我写照。在拍摄此照片时,他的绘画风格与世间名声已然确立,当然在事业上也更任重道远。在这里,摄影技艺也达高超水准的他,已经能够非常自然地将一幅突破自然限制的画面转化为克服文化创造上的困难的视觉宣言。

而在《虞山藏海寺古桧柏》、《虞山剑门望尚湖》等作品中,都有摄影者自身形象在,因此也是画家陶冷月通过摄影“高士图”的方式来确认自我的自拍摄影尝试。

3.陶冷月的上海风景

除了拍摄山川胜景,现存陶冷月拍摄的照片还展现出他对于都市的观看兴趣。虽然都市景象的照片在他拍摄的照片中所占比例极小,但这些照片至少证明,他尝试过以摄影的眼睛来面对、观看都市景象。

我们前面已经提到的他拍摄过苏州街头景象,除此之外,他也拍摄了一些上海的市街景象。这些照片正好与他的风景照片构成了对极。他以较低也较开阔的视角拍摄了闹市街头人力车与汽车并行的景况。而在另外一幅照片,他从较高的视点拍摄了现代百货公司“先施公司”门前人来人往的熙攘景象。而将要冲出画面的电车,更给画面增添了强烈的现场感。

此外。他也大胆尝试拍摄都市夜景照片。由于电灯的发明,现代生活中,夜晚如同白昼已非虚言。在一张他拍摄的夜景照片中,占据画面主要位置的、由电灯连缀而成的“大减价”三字分外鲜明,充分展示出现代都市商业的发达。在当时,胶片的感光度并不高,拍摄夜景在技术上也是一种挑战。而陶冷月却有兴趣尝试,说明他有通过摄影再现都市夜生活的兴趣。从某种意义上说,他通过绘画所表现出来的“冷月”意象,一定与夜晚相关联。而他所拍摄的上海的夜晚街景,则与自然中的冷月意象构成了对极的意象。如果说,自然山水中的月景是“冷”的话,那么由电灯这一现代科学手段所照亮的城市夜晚,则是“热”的。而他的照片,也确实给出了这么一种夜“热”的意象。他的这一夜晚拍摄尝试也让我们看到,作为一个创造“自然”的山水画家,陶冷月的摄影观看也并不排斥作为“文化”景象的都市夜晩。

4.摄影语言的高超把握

在用摄影方式记录眼前美景的时候,陶冷月的风景摄影既呈现出捕捉自然美的敏感与敏捷,同时也显示出他已经充分把握了摄影这一迥异于绘画表现的视觉语言,有能力呈现体现出摄影这一媒介的独特魅力的摄影美。从某种意义上说,陶冷月要在摄影中表现“美”是不在话下的。因为他所受的美术训练与绘画实践足以使他把握好画面,画面不“美”也难。但是,如何掌握并凸显摄影所特有的媒介特性与表现力,于他却是新的挑战。而如何面对这样的挑战,也考验他对于摄影这一糅合了技术与美学的新视觉手段的认识,以及与由此而来的对于摄影美的理解与表现。这其中,如《常熟方塔》,就是将摄影之美演绎得炉火纯青的佳例。在拍摄时,陶冷月把握好时机,将行走中的黑影的人物置于传统建筑的白墙映衬中,很好地平衡了影调的黑白关系,传统绘画中的“计白当黑”原则被他运用得淋漓尽致。同时,他也以垂直方塔的静止反衬人物的水平移动,又以方塔的高大雄伟与相比之下显得弱小的人物形象来形成一种视觉上的强烈对比,使得画面结构张驰有致。这张照片透彻地反映出陶冷月对于摄影所具有的独特表现方式的体悟非常之深。

同样的,拍摄于1923年的《苏州蔡汇河头七十四号旧宅》,是以室内景象为主题的照片。这张照片构图严谨,画面结构复杂,空间纵深感强,反映出他拥有掌控光影分布的良好摄影功底。从题材看,这也是一幅难得的以身边日常为题材的摄影作品。此一展现了市民日常生活空间的照片,也不禁令人想起荷兰画家赛缪尔·凡·胡克斯特拉登(Samuel van Hoogstraten)的作品《走廊一景》(1662年)。

陶冷月的绝大多数风景照片的拍摄视角相对周正平稳,因此给出的景象在气势上也显得沉稳以至雄浑。整体而言,他的拍摄视野具有一种包容性,不以极端视角观照对象,但有时也会因为所处拍摄位置的关系而获得了视角较为极端、因而在视觉上别开一新生面的景象。比如,1932年拍摄于川江边上的《泄滩纤夫》,就从俯视的角度,大胆采取了对角线的构图来表现船上与水边人物。画面中,船工们为使船行过浅滩而齐心协力,人物姿势各异,动作生动,画面动感强烈,体现了作为摄影家的陶冷月的高超的画面掌控力。这张照片,从摄影时间上看,要比当时居北京的摄影名家张印泉的拍摄于1935年的中国摄影史名作《力挽狂澜》更早。这是一张呈现了陶冷月关注民生的现实感,同时也表明他的审美观中由摄影所体现出来的现代主义意识。没有照相机在手,他的这种现代主义意识或许就无从展示。

五、陶冷月的摄影观

在陶冷月晚年,他还曾应上海广告包装设计师、摄影家倪常明(1923-1983)之邀,于1975年9月20日中秋日为其摄影集题词。题词如下:“题倪常明黄山摄影集:云气漫山山接天,天高吸息惊帝筵。我来祝融峰头大呼来海若,海若闻之幻丘壑。由来造化之妙妙神通,华岱黄山俱溟漠。文成大块凌遥空,拔空朵朵青芙蓉。芙蓉如面不可写,卓哉意象超鸿蒙。余于癸酉季春尝登衡岳,观云海于祝融峰顶,白云浩荡,畅快心胸,曾作《云海图》题诗记之。今观常明同志黄山摄影集,不仅技术高超,取景神妙,而云雾滃然,深得画意,叹观止矣。爰录旧作俚句题之。乙卯中秋,陶冷月时年八十有一。(手稿)”这首诗乃陶冷月昔年登衡山时所作,现被移用于为倪常明黄山摄影集的题词,也是现存他唯一有关摄影的文字。的确,无论是作为画家还是作为摄影家,陶冷月都有权对于曾经在民国兴盛过一阵的“黄山影像”发言。他本人早在1927年就拍摄过气势雄伟的黄山。因此,他的这篇题词既是对于倪常明拍摄黄山的鼓励,也是拍摄过重峦叠嶂,云蒸霞蔚的黄山影像的陶冷月的有关“黄山影像”、风景摄影以至摄影的夫子自道。我们现时暂时无从查找倪常明的黄山摄影,但除却陶冷月对于黄山(衡山)景象的诗意描绘,可以认为他对于倪常明的黄山摄影的基本评价可概括为:“技术高超,取景神妙”,且最终达到“深得画意”的境界。虽然此评价看似片言只语,但我们或许也可视为陶冷月对于自己的摄影实践的基本要求,而且是已经无奈放弃摄影之后回头对于自己的摄影实践的精练概括。

在陶冷月看来,拍摄照片首先要“技术高超”是当然之事。这说明他于摄影这一凝聚了现代科学智慧的观看器具的基本认识。而在掌握摄影器具的原理并且善于使用摄影器具的前提下,如何服从本着西人发明的透视法原理设计出来的照相机的写实“取景”法则,也是需要下功夫才能会然于心,以期可得“神妙”画面。这其实也告诉我们,在陶冷月,遵从照相机规定的“取景”原则其实非同小可,非如此无以得“神妙”之景。而照相机的“取景”原则,其实遵守的是文艺复兴时期形成的透视法原则。最后,如何“深得画意”,则是造化之功与摄影者的人事之为了。需要强调的是,这里的“画意”,并不是指的前述追求西画表面效果的“画意”,而应该是一种具有传统绘画提倡的“神品”、“妙品”境界的画意之谓。

据陶冷月之子陶为衍先生回忆,陶冷月曾经与他们说过,他拍照片的目的不是为今后临摹,“照照片画是画匠,看照片是回到当时出游的意境。”虽然陶冷月明确告诉家人,他不是“(按)照照片”来绘制,但他参考自己拍摄的照片中的光影明暗,更重要的是借助照片回忆当时当地的总体氛围以助绘画意境的最终确立,却仍然是可能的,也是可行的。

或许,这些照片于陶冷月虽然不是直接翻制的对象(这么做就是画匠所为),但照片中所保留的景色以及被他保存于画面中的“意境”,则有可能成为他在营造画面、提升画面意趣时的某种视觉保障。借助他自己拍摄的照片,他得以时时回到当时当地的情境中去,并且从这种来往于现场与画面的往返中,构思提炼绘画所需要的意境,并且最终落实为绘画中的意境。这些把他带回现场的照片,也同时成为了一种回忆美好时光的契机。

这些可以令他“回到当时出游的意境”的照片,虽然被他了无痕迹地化到自己的画中,但有时可能并非只是帮助“回到当时出游的意境”。比如,在高龄85岁,已经无法出游的1979年,他创作了《巫山雨霁》。我们可以发现,此画与他在1930年代当时拍摄的照片关系密切,并非向壁虚构,凭空画来。在体弱不能出游的特殊时刻,陶冷月在几十年前拍摄的照片,起到了帮助他在作画时“回到当时出游的意境”的关键作用,同时也成为了他作画的视觉依凭。

结语

与绝大多数摄影爱好者迷恋摄影器材的日新月异的更新而频频更换器材不同,陶冷月是一个只关注观看与记录自己感兴趣的摄影爱好者。因此他不以器材更新为乐趣,而是只以观看为乐事。在他身上,摄影这一爱好体现为一种精神性活动,而不是为物(摄影器材)所役的物质性活动。

陶冷月是一个名满天下的画家,因此他的爱好摄影,并没有像有些摄影家与摄影爱好者通常所有的那种对于绘画的情结。在他热衷于摄影的当时,有相当多的摄影家与摄影爱好者奉“画意摄影”为一种主流美学,以像画为创作摄影作品的终极目标。结果,摄影本来应有的媒介特性、艺术表现力与特色反而被舍弃了。但陶冷月更能够接受并且在自己的实践中尊重摄影所表现出来的与绘画截然相反的媒介特性,结果,其摄影的追求目标正好与当时开始出现的“反画意”的现代主义摄影美学观与努力方向不谋而合。在他的摄影实践中所体现出来的摄影取向很明确,那就是让照片像照片而不是像画。他的这些照片,放进当时中国摄影史的脉络中看,反而是丰富了现代主义这个面向上的创作实践。这是陶冷月于摄影史的意外贡献。

虽然陶冷月身后遗留了他自己长年拍摄的大量照片,但关于摄影这一媒介、以及他如何看待摄影,除了极少数的家人回忆,他本人并无片言只语论及。这或许并非坏事。他没有提及摄影,既不表明他于摄影无关心,也并不妨碍我们根据这些由他拍摄的照片来讨论他的摄影观以及他与摄影的关系。也许,这可能会给我们对于讨论他的摄影实践带来更多的想象空间。

中国现代画家中,于摄影如何认识,以及如何展开自己的摄影实践,相对成规模的资料发现其实不多。而陶氏家人能够出其所藏公之于天下,且数量又如此充分,相信于研究摄影与美术的关系以及摄影在现代中国的接受等都有极大帮助。同时,这批照片也足以说明画家陶冷月对于摄影这一改变了人的知觉方式的观看手段的认识与掌握并非泛泛。因此,他的这批摄影作品,对于讨论“新中国画”画家陶冷月与摄影的关系,提供了不可多得的材料。我们要为此向他的家属表示敬意。

陶冷月终其一生是一个业余摄影爱好者,但这并不意味着其在摄影上的成就只是业余水平。法国思想家罗兰·巴尔特(Roland Barthes)曾经如此讨论业余摄影爱好者:“(业余爱好者通常被说成不成熟的艺术家:一个不能—或不愿上升到专业水平的人。但是,在摄影活动领域里却相反,达到专业顶峰的往往是业余爱好者:离摄影真谛最近的,正是这种没有上升到专业水平的人。)”(罗兰·巴尔特,赵克非译,《明室:摄影札记》,中国人民大学出版社,2011,P131)至于“摄影真谛”为何,巴尔特说得非常明白:“摄影的真谛很简单,很平常,没有任何深奥的东西:‘这个存在过。”(同上书,P153)证之于陶冷月拍摄的照片,我们可以说,其实这些照片最终都是在向我们大声疾呼:“这个存在过”,我,陶冷月,看见过。

目前没有记录发现陶冷月与民国当时颇为活跃的摄影社团有来往,也没有材料告诉我们他通过什么媒介、如何吸收摄影的知识与了解摄影的发展历程。因此,作为一个爱好摄影的画家,陶冷月的摄影爱好不受既有摄影社团的美学规则与竞争原理所限,因此不存在他追随某种潮流或者曲意逢迎某种摄影美学趣味的情况。他有着自己的志业并且一路前行成果累累,所以也不想获得来自摄影界的承认。他的拍摄只是服从于自己作为一个现代文人画家对于山川形胜的观看的兴趣。因此,这样的不在摄影求“功名”的爱好,反而因其爱好的纯粹而可以做到“无求品自高”,最终还可在自己的长期探索中不受干扰地形成自已的个人特色。因为没有功利心,所以得以保持一种纯粹性在。不受摄影功名(在他当时,就是种种摄影社团的比赛)的诱惑与比赛格式的干扰与束缚,陶冷月反而可以更自由地看,更明确地记录自己所要观看与所要记忆的,并且最终在摄影上达到了“离摄影真谛最近的”高度。