江苏省区域创新能力评价研究

2015-05-30陆蓓蓓

陆蓓蓓

摘要:文章以《中国区域创新能力报告》为参照,构建了适用江苏省的区域创新能力评价指标体系,因子分析提取三个主因子进行综合评价并在此基础上对13市进行聚类分析。通过该处理,对江苏省13市创新能力发展现状从三因素及创新能力水平所属类型角度作合理评价,挖掘其存在的问题。最后从三因素角度对如何提高江苏省区域创新能力提出合理建议。

关键词:区域创新能力;指标体系;评价方法;江苏

一、引言

经济全球化与知识经济的背景下,区域创新成为现代区域经济发展的必由之路。创新能力成为决定一个企业、乃至一个国家社会经济发展水平的因素之一,同时也是区域经济增长的主要动力之一。江苏作为我国的经济强省,自1989年以来,地区生产总值一直紧追广东省,排名全国第二位。拥有如此强劲的经济实力,再加上卓越的商业氛围、企业创新环境和长江三角洲经济体的联动,创新实力当然也不逊色。根据《中国区域创新能力报告2014》,2009~2014年,江苏创新能力连续6年排名全国第1位。如今,国家经济步入新常态,在新形势下,江苏能否保住“最富有创新力地区”的头衔,能否以创新带动全省经济的进一步发展,是目前需要充分认识的一个客观问题。鉴于此,对江苏省各市创新能力进行科学、客观的评价,就有了非常重要的现实意义。

二、江苏省区域创新能力评价指标体系的构建

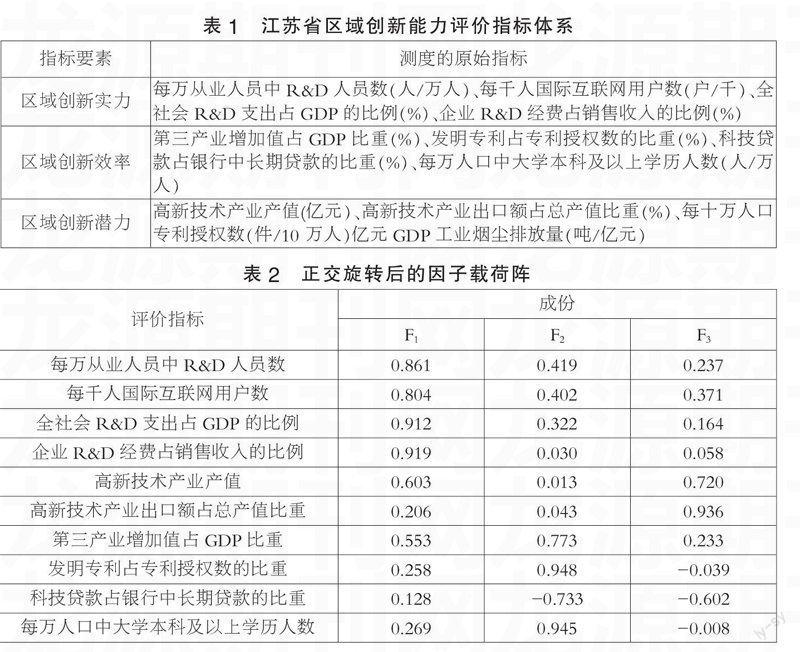

根据对区域创新能力内涵的剖析,以及参考国内最具权威的评价报告——《中国区域创新能力报告》,本文亦从实力、效率、潜力三个要素角度选取适用的指标构建评价体系。报告中涉及的测度指标多达130多个,而研究小组着重从经济发展、居民收入及教育水平;研发投入金额及投入强度;政府研发经费投入使用结构;专利申请受理情况角度分析了对区域创新能力强弱的影响,由此表明这些指标对评价区域创新能力的重要性。本着可操作性与效用性原则,本文参照以上标准选取12个二级指标构建如下评价体系。

表1的指标体系是根据区域创新的构成要素设计的,由于在具体评价中不同指标之间可能存在关联性使得指标具有重复性同时指标的类别划分不一定完全满足评价需要,故我们利用因子分析对指标体系中的具体指标进行分析构建评价模型。

三、评价与分析

(一)评价方法及数据来源

本文的方法有因子分析法和聚类分析法。因子分析法是一种多变量统计分析方法,采用降维思想,从原始变量相关矩阵的内部关系出发,将一些具有错综复杂关系的变量归结为少数几个综合因子。聚类分析法是根据研究对象的特征对研究对象分类的多元分析技术的总称,本文采用系统聚类法。文中数据来源于《江苏科技统计年鉴2014》及2014年江苏各市统计年鉴。

(二)评价过程

首先,通过SPSS18.0软件对12项指标原始数据进行标准化处理、描述性统计分析,删除2个指标,得到如下处理结果:KMO值为0.618(>0.5),Bartlett球形度检验P值为0.000(<0.5),表明样本个数充足,相关系数矩阵为非单位矩阵,适合因子分析。然后,采用主成分分析法萃取主因子,方差极大法对因子载荷正交旋转,提取3个主因子,累积方差贡献率为93.374%,表明因子分析的结果能较好地代表原始变量,3个主因子可以作为区域创新能力评价的组合指标进行分析(表2)。

将表2中10个指标分三类,F1主要在每万从业人员中R&D人员数、每千人国际互联网用户数、全社会R&D支出占GDP的比例、企业R&D经费占销售收入的比例4项指标上有较大载荷,反应的是区域创新中人员、资金及企业研发等的投入情况,故命名创新基础投入因子。F2与第三产业增加值占GDP比重、发明专利占专利授权数的比重、科技贷款占银行中长期贷款的比重、每万人口中大学本科及以上学历人数的关系较大,反应的是区域创新在经济、科技、教育等方面达到的效率,命名为现实创新效率因子。F3则涵盖高新技术产业产值及高新技术产业出口额占总产值比重2项指标,虽信息量较少,但仍可命名为创新效应产出因子。最后,对江苏省13市创新能力进行综合评价,先得出因子得分,再以各主因子的方差贡献率为权数,加权求和,即得江苏省13市创新能力的综合得分(表3)。对13市按综合评价得分进行聚类(表4)。

(三)结果分析

1. 对三个因子分析。通过以上处理可知,影响江苏省13市创新能力的综合性因素可归纳为创新基础投入、现实创新效率、创新效应产出三方面。创新基础投入方面,苏南和苏中大部分城市占较大优势,整体水平都在平均值(0)以上,扬州和苏北五市的创新实力相对较弱。苏南地区有良好的经济基础,科教文化事业发展处于领先地位;苏中地区近年来加快与苏南、上海地区的全面接轨,带来了人员、物资、资金和信息的大规模流动,使得区位优势逐步凸现。第二因子的优劣分布就不再遵循地区分布的特点。南京作为省会,经济实力雄厚,产业结构日趋合理,文化底蕴浓厚并有最密集的高校分布,领先优势尤为明显。该因子水平领先的还有连云港、淮安,两市近年来着力提升第三产业所占比例,重视产业结构的优化,带来区域创新效率的提高。其它市的水平则略低于平均值,说明各市在产业结构的布局、科教文化及专利发明的产出、教育的扶持等方面存在不同程度的缺陷。“创新效应产出”方面,处于平均水平以上的仅有苏州、淮安、无锡,表明这三市在科技创新的建设上卓有成效,通过创新驱动战略,大力发展新兴产业,扩大科技溢出效应和资本增值效应,更大程度发挥了科技促进经济和社会发展的作用。

2. 对城市评价。按创新能力强弱将江苏省13市分为四类。南京为第一类,领先型城市,南京在现实创新效率上有较大优势,带动整体创新能力领先。但在基础投入和创新产出方面略有不足,表明南京创新的基础投入力度还不够,将科技转化为生产力的水平还有待加强。因此,做好科技驱动社会经济发展,将科技创新和经济紧密结合是目前提高南京市创新能力水平的重点所在。第二类城市包括苏州、无锡、常州。苏锡常位于长江三角洲地区,创新资源的积聚有一定优势,故创新的实力相对较强,属紧追型城市。尽管创新实力雄厚,但苏州、无锡在创新的现实效率水平上却没有跟上步伐。注重产业结构的优化配置,专利技术的扶持,高等教育人才的培养将会带来两市创新能力的整体提高。常州市若提高科技产业的溢出效应,增强科技对经济社会的驱动效应,必将带来创新能力飞跃性的提升。第三类城市包括镇江、南通、扬州。三市的创新能力水平都在平均值(0)附近,属于奋起型城市。镇江在科技创新产出方面存在严重不足,南通在创新效率产出方面严重滞后,扬州则所有因素的发展水平都处于中上游。这三市只要注重化劣势为优势,必能以创新带动整体经济水平的提高。第四类后进型城市包括泰州、淮安、连云港、徐州、盐城、宿迁。该六市虽然创新能力水平处于弱势,但在具体因素方面,淮安和连云港的创新效率及效应产出的绩效甚至超过大多前线城市。创新基础投入力度不足导致的区域创新发展中人员、物资、信息的流动滞后是影响该类地区创新能力的一个共同要素。

四、研究结论与建议

新经济形势下,江苏正处在转型升级的关键时期,迫切需要把提升区域创新能力摆在更加突出的位置。针对以上评价,本文将从三因素角度提出相关建议,以期把江苏建设成为创新体系更具特色、创新主体更有活力、创新机制更加健全、创新人才高度集聚、创新环境日趋完善的地区,进一步巩固在全国的创新领先地位,推动社会经济更加健康稳定发展。

1. 均衡区域资源配置。目前,苏北地区科技创新的投入强度还不够、导向还不明确。政府需加大对苏北地区创新基础资源投入的扶持力度,进一步明确投入导向。

2. 以制度完善促进区域创新效率的提高。产业大而不强,第三产业不够壮大是各市面临的产业结构问题;发明专利申报量大而实际专利产业化能力薄弱也是大部分地区面临的知识经济发展难题;企业自主研发需要资金扶持,高层次、高素质人才缺乏也限制着部分地区创新效率的提高。针对以上问题,只有政府从制定和完善相关制度角度出发,才能推动各地区创新效率实质性的提高。

3. 科技与经济紧密结合。江苏各地区普遍存在高新技术产业产出水平低,对社会经济发展的贡献不足等问题。只有广泛运用高新技术,大规模改造、提升传统产业技术与装备水平,更加注重应用技术的研发和先进技术的应用,提高高科技产业生产水平,将科技与经济发展更好的结合,才能更大程度发挥科技促进经济和社会发展的作用。

参考文献:

[1]中国科技发展战略研究小组[R].中国区域创新能力报告,2014.

[2]任雪松,于秀林.多元统计分析[M].北京:中国统计出版社,2011.

[3]林震岩.多变量分析——SPSS的操作与应用[M].北京:北京大学出版社,2007.

(作者单位:江苏大学财经学院)