新型城镇化背景下农民流动与小城镇协同发展研究

2015-05-30周庆运郑潇潇

周庆运 郑潇潇

摘要:新型城镇化背景下小城镇建设是未来撬动中国经济增长的杠杆。综观小城镇建设的研究,往往避开小城镇发展的内生持续性和政府投入的非持续性两个关键点。文章通过分析小城镇崛起中基础要素的缺失,创新性地提出宅基地同地价思想,探求基于农民产权确认和集体经济长期作用的条件下农民流动的运行机制,构建农民流动与小城镇协同发展模型。

关键词:小城镇;产权制度;农民流动

2014年的政府工作报告提出:“今后一个时期,着重解决好现有“三个1亿人”问题,促进约1亿农业转移人口落户城镇,改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。”2014年,我国城镇化率达54.77%。与此同时,城镇化过程中的局限也越发明显。其一,大城市管理中的矛盾和冲突越来越突出;其二,建设用地需求日益旺盛,由征地、拆迁诱发的社会冲突甚至对抗越来越难以化解;其三,农业、农村和农民三化的差距不是在缩小,而是在进一步扩大。在此基础上,许多专家的观点是新型城镇化的重点是县城和县域内的小城镇建设。然而却没有明晰小城镇崛起的基本要素,小城镇发展与农民流动之间的互动逻辑也没有明细梳理。本文将就新型城镇化背景下农民流动对小城镇发展提出若干思考。

一、新型城镇化的实现形式

中共十八大提出的新型城镇化战略中提出,新型城镇化需要让农民“看得见山,望得见水,记得住乡愁。” 毫无疑问,在过去城镇化建设中满目“鬼城”已经表明大拆大建的“造城”运动走到绝路,它给国家经济、社会留下了极大隐患,由此产生了上述三个弊病。判断新型城镇化是否真的卓有成效,就应该考虑新的城镇化是否解决了上述问题。

因此,已经有越来越多的专家学者提出新型城镇化就是建设小城镇,通过小城镇带动整个社会的城市化。就此,大多数人提出“一乡一品”的新型城镇建设模式,主张政府要加大小城镇投入。然而这种理论巧妙的避开了两个关键点。第一,小城镇发展的内生持续性,城镇化建设是一个较长期的自然发展过程,是一个农村建设、城镇建设并进,农副产品贸易、农副产品加工业并进的过程。只有小集镇达到一定数量、发展到一定程度才能真正的实现城镇化。第二,政府投入的非持续性,政府的投入对于小城镇建设的作用是毋庸置疑的,但是我们须认识到政府对小城镇建设的投入是一次性的并不是持续性的。这就要求小城镇必须具备可持续发展的基本要素。综上两点,我们在研究新型城镇化时,必须要深入研究小城镇崛起的基本要素,试图满足缺失的基本要素,才能真正的达到新型城镇化建设的目标。

二、小城镇崛起的基本要素

本文分析的小城镇崛起的基本因素是若干宏观背景条件(即充分条件)。一是制度和政策创新的作用。二是大中城市的虹吸和溢出效应。三是国家步入区域微差距的发展时期。综观世界上小城镇发展的成功经验,小城镇崛起基本上处于区域微差距时期。这一时期的大城市迁移和集聚不再是人口流动主要方向,而是转变为以都市区内部的迁移(人口从中心城区向郊区小城镇迁移)为主,或都市区之间的迁移(人口从高成本的都市区向成本相对较低的都市区迁移)为主,从而为小城镇的崛起提供了人口以及人口流动附带的各类经济发展要素的支撑。四是人们进入追求生活质量的发展阶段。

在新型城镇化背景下,使农民在县域或村域之间流动是解决现阶段小城镇建设的基本要素缺失的最有效的途径。农民流动符合新型城镇化以人为本的城镇化的核心要求。本文中所指的农民流动并不是传统意义上的职业转变、地域转换与身份转化,而是通过劳动力的产业转移和空间转移实现农村土地、劳动力、资本三大生产要素的重新配置。

三、实现农民流动的条件

实现农民流动是小城镇建设中的首要任务,然而,现阶段的农民流动基本上是“流”而“不动”,仅仅是劳动力在一定程度上的转移,而农民自身的资源在我国当前政治和经济体制下流动空间还相当有限。而固化的资源导致了较高的流动(社会)成本,与此同时农民自身却没有获得利益。综上所述,本文认为实现农民流动的主要条件是建立农民的产权制度及保障集体经济长期作用。

(一)建立农民的产权制度

正如张五常教授所说产权制度是一切经济活动的基础,不单单是私人经济适用于产权制度,集体经济也适用产权制度。2014年的政府报告中提出:“坚持和完善农村基本经营制度,赋予农民更多财产权利”“抓紧土地承包经营权及农村集体建设用地使用权确权登记颁证工作”,土地承包经营权及农村集体建设用地使用权的确权登记,不仅仅是促进农业现代化和农村改革的基础,更是农民能在小城镇建设中自主流动的基石。通过全面确权颁证,让广大的农民能摸清和掌握自身全部家底。制度建立也使集体经济组织成员能将自己对土地承包经营权、宅基地的用益物权以及集体资产的收益权坐实。

值得注意的是,在农民权益的确认过程中会出现很大的价格差异,尤其是土地价格(最典型的是山区和近郊农村之间土地的价格差异)。这样的差异可能是巨大的,是贫富差距的源泉。为了消除这样的地价差异,本文认为应该采取的方式是县域(相对落后的地区可以是市域)范围内地价的统一。而对于集体土地使用权证的运行机制类似于弗里德曼提出的教育券,即县(市)一级政府把上一年度建设用地的平均拍卖价格按不同镇的区位成本、人工成本、时间成本进行折算,在此基础上,以折算价格的70%作为各镇(村)土地交易的最终价格。农民集体土地使用权的价值即由这一价格乘上集体土地使用权证上的面积来确定。

农民凭集体土地使用权证自由选择其所认可的村域进行定居,在一定程度上不再受到其他限制。按原集体土地使用权证上宅基地面积的80%换取迁入地的(新)集体土地使用权证。权证地价上的差异,采用多退少补的方式,由迁入村域处理。另外20%则由接受地政府和村集体“征收”,作为农民安置费用。

在这样的机制下,农民的流动变得更加有针对性,避免了流而不动,也增强了农民流动后的稳定性。充分利用农民在流动中自身资源价值创造功能,从而更加有利于增强农民对迁入地的归属感,有利于小城镇建设中资源多维度的集中。

(二)保障集体经济的长期作用

集体经济并不是可有可无的东西。纵观国内发展较好的村庄,往往有着强大的集体经济作为支撑。发展集体经济在我国社会主义初级阶段具有必然性,是新型城镇化建设的客观需要,是小城镇化的强大推力,同时更是保障农民流动的基石。保障集体经济的长期作用即是保证农民流动的持续性。集体经济在整个农民流动过程中扮演媒介的作用,大大降低了政府在农民流动中的成本,而且也是农民流动过程中受益者之一。

1. 集体经济在农民流动中扮演媒介

在农民自由进入新的村域时,帮助处理农民流动中的手续和向农民提供保障服务的是村域,因此,村域集体经济是农民流动带来资本效应的第一线,其存在媒介作用相似于企业的效应,可以更好的提供新入农民的服务机制,大大减少政府的成本。另一方面其存在也可以保障农民集体利益不被剥夺。集体经济是合作经济,可以规模化地利用资本。此外,集体经济也可以有效消除成员之间收入差距,防止两极分化。

2. 集体经济在农民流动过程中发展壮大

在新型城市化背景下按照小城镇建设的要求,在农民流动过程中,破除各种束缚集体经济发展的根源,为农村集体经济的发展壮大提供了机遇和条件。在农民流动过程中,促进了资产的转移从而产生集聚效应,极大地解决了集体经济资金匮乏问题;促进集体资产要素的明确化,提高要素配置效率;促进农民意愿的充分表达和人才引进。

四、农民流动与小城镇建设协同发展模式

小城镇的建设并不是大拆大建,而是在一定的基础上形成多样性的小城镇结构。农民流动为小城镇建设提供了宏观的充分条件,尤其是近郊农村有了农民的流动可以更好更快的发展新型的工业小城镇。但是这样的促进作用并不是单向的而是多维互动的。在整理他们的互动关系时,就会发现农民的流动解决了本文上诉所提中国小城镇崛起的基本要素缺失问题。按照小城镇建设的区位特征可分为3个区位来探讨其在农民流动过程中的互动作用,分别为:近郊农村,远郊农村,山区农村。

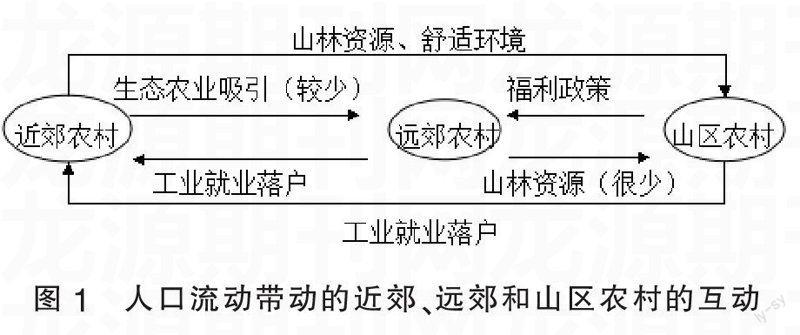

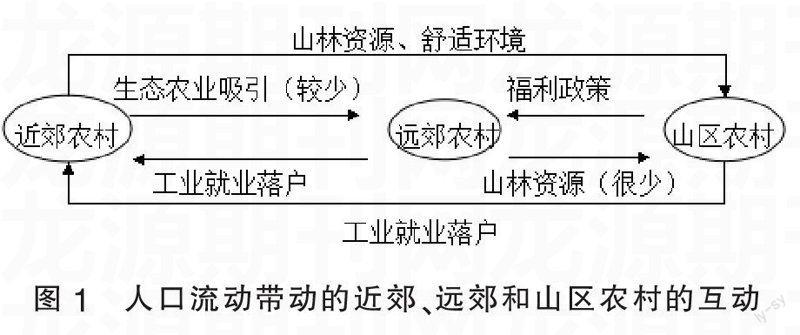

在现有经济环境下,从整个国家角度来看农民流动和小城镇建设的互动应该表现为农民由远郊村往近郊村迁移,在近郊村通过就地工业化来完成小城镇的建设;远郊村在经济农业、生态农业的基础上通过多村整合就地城镇化。偏远山区农民通过福利政策向近郊农村或远郊农村迁移。(如图1所示)

对于不同区位的农村在农民流动的背景下,其小城镇发展的形式有所不同。1. 近郊农村(是指有工业产业的近郊农村),这些农村吸引的外来流动农民保证了其在小城镇化过程中劳动力和建设用地指标的迫切需求,外来农民通过集体土地权证的转换变成了迁入村的村民,从而产生对该村很强的归属感。在这个过程中,土地和劳动力这两个最重要的因素得到了保证。此类近郊村会逐渐形成自己的支柱产业和特色产业,在这些产业的带动下形成工业型的小城镇,甚至在有些有条件的地区会形成科技型小城镇。2. 远郊农村(没有特殊资源和历史背景的农村),远郊农村无疑是人口迁出最多的地点,通常情况下绝大多数农民选择迁出。在迁出农民带走了其所有用于物权中最重要的集体土地使用权后,远郊农村的建设用地指标是相对较少的。但是从另一个层面来说,对于已经迁出当地并且在近郊小城镇落户的农民来说,土地承包权和留下的房屋是一种边界化的资源,对于他们来说具有很少边际收益,从而更有利于远郊农村土地承包权的长期流转。因此,在绝大多数远郊农村将会形成一种以生态经济农业,或者大规模机械化农业为主导产业,通过人口稀少的多村合并实现农业小城镇建设的模式。此外,留下的房产可能更有利于旅游业的发展,在有条件的地区可能依托相对廉价的房租形成旅游型小城镇。3. 山区农村(这里指中国绝大多数相对偏远的农村),会有一部分因为就业而落户在近郊农村;另一部分因福利政策(即空置房屋的低偿入住和远郊农村的基建和医疗)而进入远郊农村;少部分人会在山区农村开发其自身的山林资源从而形成山林产业。在山林产业的带动下会自然的形成山区的行政合并(因为山林产业的划分至今存在许多纠纷),从而形成一个山林经济小城镇。

五、总结

综上所述,农民流动会逐渐使中国满足宏观上建设小城镇的基本条件。其一,产权的明确和集体经济的保证是农民流动和小城镇建设中制度和政策创新的前提;其二,在新型城镇化背景下近郊农村紧随政策逐步开发其建设用地,吸引更多工业企业搬往成本更低的近郊农村。农民流动的最大吸引力就是工业,当工业企业逐步搬离城市进入近郊,农民也逐步搬离城市进入近郊。在此基础上大中城市对于农民的牵引效应将减弱,相反近郊农村小城镇建设将在大中城市的牵引和带动下持续发展。其三,通过宅基地同地价政策在很大程度上缩小了区域间差距,大大促进了农民流动,从而为小城镇的发展提供了人口和各种经济要素支撑。其四、近郊的工业化小城镇无疑会疏通大中城市的交通,有效的缓解,堵、霾、涝等“城市病”,远郊的农业小城镇会以生态农业为基础,带来更高的生活质量,因此国家真正步入追求生活质量提升的发展阶段。

在新型城镇化的背景下,农民流动是建设小城镇最重要的基石。必须建立农民的产权制度和保障集体经济的长期作用,从而保障农民流动和小城镇建设的互动,最终促成中国新型城镇化。

参考文献:

[1]宣晓伟.新型城镇化的逻辑:现代转型视角下中国社会结构和关系的再调整[N].21世纪经济报道,2013-03-04.

[2]石忆邵.专业镇:中国小城镇发展的特色之路[J].城市规划,2003(07).

[3]迟福林.用三年时间使有条件的农民工市民化[N]. 21世纪经济报道,2013-03-06.

[4]石忆邵.中国农村人口城市化及其政策取向[J].城市规划汇刊,2002(05).

[5]蒲清泉,杨梅枝.农村城镇化是实现我国农业现代化的关键[J].当代思潮,2004(02).

[6]刘武华.新形势下小城镇发展的思路与对策[J].宏观经济管理,2009(10).

[7]黄俊舟.当前小城镇建设的主要问题及措施[J].农业经济,2009(03).

[8]陈锡文,等.中国农村制度变迁 60 年[M].北京:人民出版社,2009.

(作者单位:浙江师范大学经济与管理学院)