江苏高新技术产业集聚现状与影响因素分析

2015-05-30马骏朱敏杰

马骏 朱敏杰

摘要:江苏高新技术产业在“两个率先”的奋斗目标下,近几年得到了快速发展。文章采用了2008~2012年的数据,计算了衡量江苏高新技术产业集聚程度的EG系数,得出了近5年江苏高新技术产业集聚程度是下降的结论。随后又从规模经济因素、政府支持因素等方面,运用灰色关联分析,分析了导致集聚程度下降的主要原因。得出了政府支出因素与规模经济因素是导致江苏高新技术产业集聚程度下降的主要原因。最后通过前面的分析,对江苏,特别是苏北地区高新技术产业在今后的发展提出对策和建议。

关键词:产业集聚;EG系数;灰色关联分析

一、引言

随着我国改革开放的不断深入与产业结构的进一步升级,高新技术产业在我国国民经济中占的位置越来越重要,全国规模以上高新技术企业从1995年的18834家增长到2012年的24636家,主营业务收入也从3917.12亿元增长到102284亿元。江苏的高新技术产业,在近几年的发展也得到了长足的进步,产值由2005年的7938.17亿元增长到2012年的45041.48亿元,涨幅达到了467.4%。但同时也可以看到,苏北的高新技术产业仍然发展程度比较低,2012年,整个苏北地区的高新技术产业产值仅占整个江苏高新技术产业产值的15.1%,根本无法与苏南相比。因此,为了实现江苏产业结构的优化,早日实现“两个率先”的奋斗目标,江苏必须要加快高新技术产业在全省的均衡发展,重点是苏北地区的发展。

二、江苏高新技术产业集聚程度的度量

(一)指数的选取与说明

产业集聚是当今空间经济学中一个热门的词汇。所谓的产业集聚,一般是指同一类型或不同类型的相关产业向一定区域的集中或聚合。衡量产业集聚程度的指数有很多,常用的主要是Hirschman-Herfindahl指数(HHI指数)、相异指数(DCR)、区位基尼系数(GINI)以及区位熵(LQ)等,但是这些方法都存在一定的缺陷,最显著的问题就是忽略地区规模差异与企业规模差异,在不同产业、不同地域层面进行比较时十分不便。

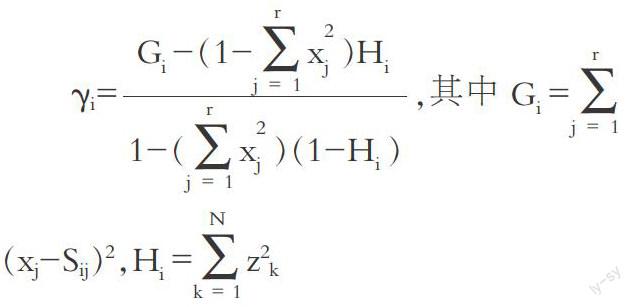

介于上述指数存在的缺陷,本文采用EG指数。EG指数全称Ellison-Glaeser产业集聚指数,这一指数是由Ellison和Glaeser在1994年提出的,EG指数相对于其他衡量产业集聚程度的指数而言有很大的优势,主要是:1.EG指数不受厂商数量与分布的影响,因而能够对不同地域的不同产业进行比较;2.在EG指数的计算过程中,对数据的要求是比较低的;3.由于EG指数是基于Dartboard理论,因此可以从严格意义上定义产业的区域集中。EG指数的计算方法如下所示:假设某一经济体(国家或地区)的产业i内有N个企业,且该经济体被划分为r个地理区域, 这N个企业分布于r个区域中,则产业i的区域聚集程度(EG指数)的计算公式为:

上式中,i、j、k分别为产业i、区域j、企业k,xj为区域j所有行业总产值占整个地区所有行业总产值的比例,sij为产业i在区域j的产值占整个地区该产业总产值的比例,zk为企业k的产值占产业i总产值的比例。Gi是产业i在r个区域内的空间基尼系数,Hi是产业i的HHI指数。由EG系数的计算公式可知,EG系数充分考虑了企业规模差异问题,弥补了HHI指数、空间基尼系数等传统指标的不足,使产业聚集程度能够被跨产业、跨地区地进行比较。

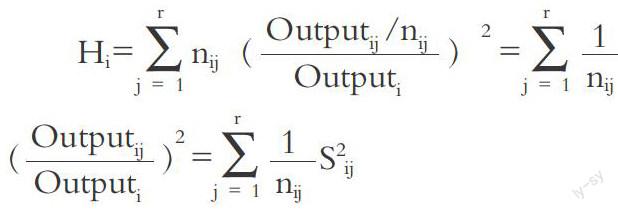

但是,在实际的计算过程中,由于江苏统计年鉴中缺乏企业的详细数据,因此在计算过程中,无法完全按照EG指数公式所要求的那样来计算HHI指数,必须进行一定的调整。本文采用罗勇、曹丽莉(2005)提出的计算方法,对HHI指数的计算公式进行调整,即用产业的企业数和产业的总产值对HHI指数进行大致测算, 但并不妨碍对产业集聚程度的评估和比较。调整之后的HHI指数的计算公式为:

根据Ellison和Glaeser的研究,可以根据EG指数将产业的集聚程度分为3类:γi<0.02时,表明该产业为低度集聚;0.02≤γi<0.05时,表示该产业为中度集聚;γi≥0.05时,表示该产业为高度集聚。

(二)指数计算与结果分析

按照统计部门使用的《国民经济行业分类代码》(GB /T4754-94),选取江苏高技术产业中具有代表性的医药制造业(C27)、专用设备制造业(C36)、交通运输制造业(C37)、电气机械及器材制造业(C39)、电子及通信设备制造业(C40)和仪器仪表及文化设备制造业(C41)作为研究对象。在计算时,以江苏的每一个市为一个区域,以整个江苏为整个地区。样本数据来自于《江苏统计年鉴》和《江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件》。计算后的EG指数如表1。

从上面的计算结果可以看出,2008~2012年,江苏高新技术产业EG指数是不断下降的,即江苏高新技术产业的集聚程度是不断下降的。这说明,江苏近几年经济发展,使得这一产业发展的离心力大于向心力,从地域上说,江苏的高新技术产业正从传统的苏南“一家独大”逐步向苏中、苏北扩散。但是,从统计数据我们也可以看出,苏北的高新技术产业发展水平仍然比较低,从统计数据中可以看到,苏北五市2008~2012年高新技术产业产值在整个江苏高新技术产业产值中的比例分别为5.8%、7.6%、9.6%、11.7%、15.1%,虽然苏北高新技术产业产值的比重逐年增大,但仍然处于较低水平,因此,促进苏北高新技术产业快速发展,也是整个江苏高新技术产业进一步均衡发展的必要条件。

三、江苏高新技术产业集聚程度下降的原因分析

(一)指标选取与说明

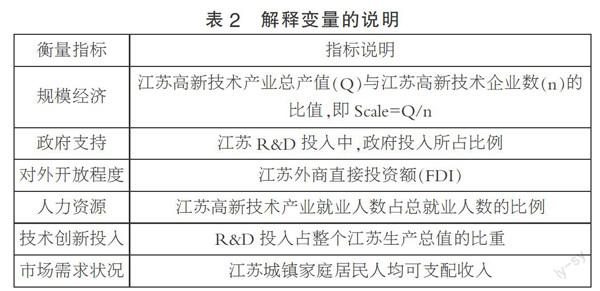

根据梁琦、刘厚俊(2003)提出产业区位生命周期理论,知识密集型的高科技产业的区位生命周期为集中——分散——集中,由此看来,江苏的高新技术产业正经历着以“分散”为主要特征的第二阶段。影响产业集聚程度的因素有很多,许多文献也对这方面的问题进行过研究,如徐全勇(2008)在研究长江三角洲产业集聚新态势和成因后提出,对外开放因素、地方政府保护主义因素、经济外部性因素、技术因素等影响和了长江三角洲产业的集聚程度;南京大学的杨晓晴、于津平(2008)认为知识溢出与不平衡的地方保护主义是影响我国高新技术产业集聚的两个决定性的因素。本文根据江苏特点与现有文献,选取规模经济(Scale)、政府支持(Gov)、对外开放程度(FDI)、人力资源(HR)、技术创新投入(Tec)和市场需求状况(MD)这5个因素为解释变量,江苏高新技术产业EG指数为被解释变量,运用灰色关联分析,对江苏高新技术产业集聚程度的下降进行解释。指标的具体说明如表2。

灰色系统理论为邓聚龙教授于1982年创立,该理论试图通过一定方法,寻求系统中各因素之间的数值关系,通过对“部分”已知信息的生成与开发,来提取有价值的信息,实现对系统的运行行为及演化规律的正确描述和有效监控。其基本方法是比较解释变量数列与被解释变量数列的曲线形状,二者越接近则关联度越大,否则越小,利用灰色关联分析法可区分系统的主次要因子。该方法适用于研究系统数据较少或条件不满足统计要求的情况,由于本文中只采用了2008~2012年的数据,且高新技术产业集聚程度与其影响因素之间关系复杂,因此比较适合用灰色关联分析方法进行分析。

(二)灰色关联分析

利用灰色关联分析,可以对影响江苏高新技术产业的因素进行考察。本文采用均值化的方法对数据进行处理,随后通过求差值、计算两极最大最小差,随后求关联系数,关联系数采用公式:

(三)结果分析

从各衡量指标的关联度可以看出,在导致江苏高新技术产业集聚程度下降的六个指标中,政府支持与企业规模这两个指标是导致江苏高新技术产业集聚程度下降的两个最主要因素。江苏政府在R&D投入方面对江苏高新技术产业从苏南地区向苏中、苏北地区扩散的作用十分明显,这也体现了江苏政府部门对高新技术产业的重视。企业规模的变化对江苏高新技术产业集聚程度的下降也起了至关重要的作用,从上文的数据可以看出,衡量江苏高新技术企业规模的是企业的平均产值,而近五年江苏高新技术企业的平均产值是连续下降的,这说明,江苏的高新技术企业没有追求大企业、大规模,而是逐渐转向小而精的模式,中小企业分散在江苏各个地级市中,这与江苏较为发达的交通运输业不无关系,交通运输业的发达使得高新技术产品在运输过程中的“冰山成本”较小,促进了产业的扩散。

在其他四个因素中,有一个因素也特别重要,那就是外商直接投资FDI,从上文我们可以看到,近几年来,江苏FDI都处于一个迅速增长的阶段;从高新技术产业的生产设备方面来看,到2011年,70%的纺织机械、75%的高端机床、85%的集成电路芯片制造设备、100%的光纤制造设备仍依赖进口,这就会导致江苏高新技术产业发展对国外资本、技术的依赖;从产品流向方面来看,2011年江苏高新技术产品出口所占比重为41.4%,高于全国28.9%的平均水平,这些都说明,虽然从关联系数来看,江苏高新技术产业的整体发展与外商直接投资FDI的关联程度并不是最大的,但是,江苏高新技术产业与外商的联系不可说不密切。自从2008年美国次贷危机后,欧美等国在制造业发展方面提出了“再工业化”,而这种“再工业化”并非单纯的发展传统制造业,而是致力于发展制造业中技术密集、高端、高附加值的产业,试图通过本国雄厚的技术实力,促进高新技术产业的发展,并与世界上新兴工业化国家竞争,因此,从整体发展上来看,未来江苏高新技术产业存在着外资减少,甚至撤资带来的阵痛,以及国外在高新技术产品方面的贸易保护主义、技术壁垒等方面的威胁,如何应对这些问题,是江苏高新技术产业长期发展不得不面对的问题。

参考文献:

[1]罗勇,曹丽莉.中国制造业集聚程度变动趋势实证研究[J].经济研究,2005(08).

[2]梁琦.中国工业的区位基尼系数——兼论外商直接投资对制造业集聚的影响[J].统计研究,2003(09).

[3]徐全勇.长江三角洲产业集聚新态势及成因[J].南通大学学报(社会科学版),2008(04).

[4]杨晓琴,于津平.我国高科技产业集聚的影响因素分析[J].科技进步与对策,2006(02).

[5]刘思峰,党耀国,方志耕.灰色系统理论及其应用[M].科学出版社,2004.

支持机构:河海大学沿海开发与保护创新中心;江苏省高校哲学社会科学重点研究基地;河海大学技术创新与经济发展研究所。

(作者单位:河海大学商学院)