苏北地区吸纳企业迁移的影响因素分析

2015-05-30徐梁

徐梁

摘要:利用计量模型证明市场接近效应对苏北地区吸纳迁移企业有促进作用,市场拥挤效应对苏北地区吸纳企业则存在阻碍作用。因此,为了进一步吸纳企业,促进当地发展,苏北地区应该扩大市场规模,发掘市场潜力,同时对迁入企业要有所区分。

关键词:企业迁移;市场接近效应;市场拥挤效应

一、引言

苏北属于沿海发达省份江苏的后发地区,想要实现经济赶超,必须加快吸纳外来企业,弥补当地资本、技术、管理经验及人力资本等要素的不足。2005年江苏省委曾发出“促进南北产业转移、推动共同发展”的号召,并随后发布了《关于加快南北产业转移的意见》,积极引导苏南企业向苏北迁移。此后,江苏省委连续举办苏北投资贸易洽谈会,为苏北吸纳企业迁移提供了平台、信息和政策。这一切为苏北地区吸纳企业迁移创造了良好的条件。

根据现有文献研究结果,企业迁移的原因有政策动因、经济动因、战略动因和情感动因四大类。政策动因包括城市发展、环境管理,旧城改造等因素(杨菊萍,贾生华,2011;华金秋,王媛,2008);经济动因包括原料能源等上下游配套,追求人才技术信息,土地空间利用及租金等考虑,优惠政策与服务水平等因素(杨菊萍,贾生华,2011;陈伟鸿,2005;安礼伟,2004;赵奉军,2003;Weber,1929);战略动因包括企业规模扩张且产能提升,需要开拓新市场,企业业务调整等因素(杨菊萍,贾生华,2011;汪大正,2011;刘力,张健,2008;);情感动因包括对改善办公环境的向往,对特殊区位的偏好等因素(杨菊萍,贾生华,2011;Peuenbarg,2002,1998)。

二、苏北地区吸纳企业迁移的影响因素分析

空间经济学揭示了多种可以用来解释企业迁移情况的集聚机制。经济活动集聚的实现,依赖于两个重要的经济效应产生的循环累积因果机制,即“市场接近效应”和“生活成本效应”。这两个效应可以看成是有利于地区吸纳迁移企业的因素。还有抑制聚集的力量,即市场拥挤效应,可以看成是阻碍地区吸纳迁移企业的因素。目前主要是从企业迁移的主动角度出发进行的研究,本文试图以空间经济学为理论框架,从吸纳企业迁移的地区角度出发研究地区吸纳企业迁移的影响因素。

(一)模型的构建

本文的重点是考察市场接近效应和市场拥挤效应对吸纳企业迁移的影响。本文的计量模型如下

eiit=β0+β1mait+β2mcit+uit+εit

其中,eiit表示第i个城市第t期的企业迁入;mait表示第i个城市第t期的市场接近效应;mcit表示第i个城市第t期的市场拥挤效应。uit表示除ma、mc等解释变量之外的非观测效应因素,εit为随机误差项。对于非观测效应,根据不同假设,可分为固定效应和随机效应。本文采用Hausman检验法进行判定

(二)主要研究变量

1. 企业迁入(EI)

由于来自于本地区以外的其他中国大陆地区的企业迁入数据获得比较困难,考虑数据和资料的可得性,本文以实际利用外商直接投资额代表企业的迁入。因为相对于大陆地区来说,外商是属于外来企业。

2. 市场接近效应(MA)

市场接近效应,也称本地市场效应,指在同等条件下,工业企业在选择生产区位时偏好市场规模较大的区域。此时不仅实现规模经济,同时生产地接近大市场还能节省销售环节的运输和贸易成本。因此,市场接近效应其实也可以称为市场规模效应。市场规模越大,企业越愿意迁入当地。

生活成本效应,也称价格指数效应,指企业多的区域生活成本低,因为企业数量多的区域当地生产的工业品种类和数量自然也多,需要从外地输入的产品种类和数量就少,从而转嫁给消费者的输入外地产品的运输和贸易成本较少,于是产品价格相对便宜(或商品价格指数较低),生活成本较低,从而会产生吸引制造业人口向企业数量多的区域集中的力量。空间经济学主要是从消费者角度考虑,生活成本低则人口集聚,从而市场规模扩大,企业愿意迁入。所以归根结底还是市场规模大小影响企业迁入意愿。

市场大小与商品价格、人口规模及居民收入有关,可以用城镇居民人均可支配收入来表示市场规模。

3. 市场拥挤效应(MC)

在上述经济活动聚集过程中,抑制聚集的力量——分散力同样存在。即市场拥挤效应,也称本地竞争效应,指企业空间分布的集中会使彼此争夺消费者的市场竞争趋于激烈,降低盈利能力,因此企业选择生产区位时会考虑竞争者数量因素,有偏好企业较少的区域倾向。

用地方化竞争水平表示市场拥挤效应。根据Glaeser et.al.(1992)和Koo(2005),工业在城市的地方化竞争水平(location compete)定义为城市工业的单位产值的工业企业数量与全国工业的单位产值的工业企业数量之比(梁琦,2006)。

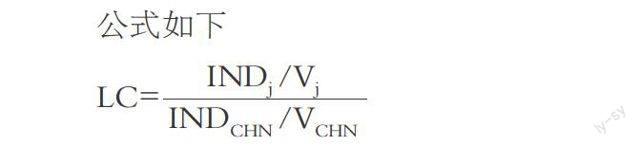

公式如下

LC=

其中,INDj和INDCHN分别表示地区j和全国的工业企业单位数;Vj和VCHN分别表示地区i和全国的工业总产值。如果LC>1说明地区j的地方化竞争水平比较激烈。

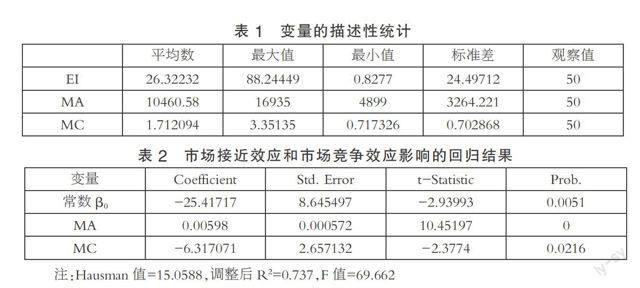

本文采用的数据为苏北5市的面板数据,数据时间跨度为10年(2001~2010年)。选择2001年为基年,是因为2001年江苏省委省政府下发《关于进一步加快苏北地区发展的意见》,自此江苏省开始关注区域的协调发展。数据主要来自《江苏省统计年鉴》。表1给出了样本数据的描述性统计结果。

(三)实证结果及其分析

在面板各种效应选择时,根据Hausman检验法,其原假设为接受随机效应,若Hausman值低于某一显著性水平下的临界值,则选取随机效应,否则选取固定效应。本文采用Hausman检验法进行判定,结果显示,Hausman检验支持固定效应。回归结果见表2。从回归结果中可以看到,市场接近效应对苏北地区吸纳迁移企业起到了促进作用,而市场拥挤效应对苏北地区吸纳企业则存在阻碍作用。

三、苏北地区吸纳企业迁移的对策建议

实证结果表明,苏北地区应该加强市场化建设,扩大市场规模,发掘市场潜力,这样才能进一步吸引迁移企业的进入。另外要注意对企业的迁入进行区分,设立一定的门槛,否则企业竞争激烈会导致部分企业拒绝进入该地区。

(一)各市成立专门机构,转型为服务型政府

江苏省已经出台有关文件,鼓励苏南企业向苏北企业迁移,并设立了苏北发展协调小组。苏北五市应该抓住江苏沿海这一国家战略和江苏省政府协调区域发展的政策机遇,通过法律的制定使吸纳企业迁移具有切实保障,并在此基础上,成立专门的吸纳企业迁移机构或部门,对自己的地区梯度发展进行规划,对每一个时期的目标做出明确规定,检查相关政策的执行情况,给予迁移企业相应的支援和帮助。要提高电子政务、电子商务和信息化、数字化水平,全面提升服务层次,提高各项服务质量,为企业迁入提供安全舒适的生产环境和生产条件。

(二)提供本地要素支持

1. 资金要素

要吸引企业迁入苏北地区,可以考虑提供一定的政策优惠,给予一定的财政资金的支持。可以通过直接的拨款,或者可以考虑设立企业迁入专项基金,用于迁入企业的贷款贴息和投资补贴,就业补贴等,也可以通过减免税收等政策,降低迁入企业的成本和风险,增强企业迁入的意愿。

2. 土地要素

为了吸纳迁移企业,应该建立和完善土地供应新机制。苏北地区土地管理部门可以通过编制土地供应计划,实现政府对建设用地的总量和结构调控,开发滩涂土地,增加建设用地数量,同时可以利用企业用地审批难易和成本高低等手段引导适合本地区需要的现代制造业和高技术产业的企业迁入。

3. 劳动力要素

苏北地区人口虽多,但高层次人才和企业需要的技术工人尤其是高级技术工人还是短缺,这也制约了苏北地区吸纳企业迁入的吸引力,即使吸纳企业迁入,这种较低水平的人力资本存量也会制约当地吸收、消化引进技术的能力,技术溢出效应会受到限制。应该加强教育支出,特别是对职业教育的投资,加强职业教育经费管理,给职业学校自主发展创造更有利条件,改善劳动力的教育水平,完善劳动力市场,使迁移企业可以充分利用当地的劳动力资源优势。

(三)扩大市场容量

1. 完善基础设施建设

苏北地区应该加强基础设施建设,提高基础设施硬件质量水平,如发达的交通运输,电力和电信的接入和供应,安全饮用水的获得等。应加强县级交通艰涩,实现县城至高速公路通二级公路,为苏北地区与相邻地区经济对接与互动构筑快速通道,这一切将会为迁入企业提供必要的公共服务,并为企业职工提供便利的工作环境。

2. 增加交流,发挥企业家作用

应进一步促进苏南和苏北的互动交流。在以往城市、县域对接的基础上进一步本着自愿、合作、互惠、互利的原则,扩大城市和县域的结对。省政府所推进的结对是由政府推动的,且局限于单个城市一对一的往来。

(四)甄别企业类型,避免过度竞争

如果吸纳企业过多,将会因为本地竞争激烈而导致不利吸纳迁移企业的后果。苏北地区吸纳迁移企业,必定要考虑企业与自身产业的协调发展,应该设定一定的甄别标准,不能来着不拒。

尽量吸纳与当地产业结构相适应的企业,能使外来企业融入当地规划中。同时应该注意避免接受到污染严重的企业,要设立一定的门槛,这里可以借鉴河北廊坊的经验。虽然有生产农用化学制剂的企业愿意以数十亿的投资迁入,并承诺会吸引上下游企业入驻,但由于和地区规划产业定位不符,可能给当地带来严重的污染问题,最终被当地拒绝。因此,要制定和完善行业准入的技术、质量、环保、安全、能耗等标准,同时要定期检查,对质量低劣,污染严重和破坏资源的企业应依法淘汰。

参考文献:

[1]魏后凯,白玫,王业强.中国区域经济的微观透析——企业迁移的视角[M].北京:经济管理出版社,2010.

[2]王业强.国外企业迁移研究综述[J].经济地理,2007(01).

[3]张东志.国内外关于企业迁移问题研究的文献评述[J].山西财经大学学报,2010(11).

[4]魏后凯,白玫.中国企业迁移的特征、决定因素及发展趋势[J].发展研究,2009(10).

[5]杨菊萍,贾生华.企业迁移的动因识别——基于内容该分析发的研究[J].地理科学,2011(01).

[6]周正柱,孙明贵.企业迁移研究脉络梳理与展望[J].经济问题探索,2012(02).

[7]华金秋,王媛.深圳企业外迁现象透视[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2008(03).

[8]陈伟鸿.民营企业区域迁移及其策略分析[J].学术交流,2005(10).

[9]赵奉军.民营企业“迁移”的经济学[N].中华工商时报,2003-04-15.

[10]陈建军,叶炜宇,关于向浙江省内经济欠发达地区进行产业转移的研究[J].2002(04).

[11]汪大正.企业迁移区位选择的影响因素及决策[J].经济导刊,2011(02).

[12]刘力,张健.珠三角企业迁移调查与区域产业转移效应分析[J].国际经贸探索,2008(10).

[13]刘怀德.经济发展中的企业迁移[J].财经理论与实践,2001(05).

[14]徐敏燕,黄祖辉,资源型产业集群企业迁移及其效应探析[J].江西社会科学,2010(04).

[15]周正柱.企业迁移区位选择影响因素调研报告[J].调研世界,2011(11).

[16]钱文荣,邬静琼.城市化过程中农村企业迁移意愿实证研究[J].浙江社会科学,2003(01).

[17]安虎森,等.新经济地理学原理[M].北京:经济科学出版社,2009.

[18]梁琦.FDI的空间经济学——基于中国八大区域面板数据的实证研究[R]. 第六届经济年会,2006.

(作者单位:盐城工学院经济与管理学院)