《肩水金关汉简(叁)》历简年代考释

2015-05-30罗见今关守义

罗见今 关守义

内容摘要:2013年《肩水金关汉简(叁)》出版,本文考释纪年简6枚、历谱散简13枚和月朔简13枚的年代。认为T26:178和T26:218号属于元凤六年(前75),为同册历谱;T30:1,2和218号属于元康元年(前65),为同人所书;指出T26:87号简“河平元年”(前28)错释为“河平五年”。重点考释T29:117A号特殊的矩形年历简(前55),讨论汉代“伏天”的划分。这批月朔简半数可考出唯一年代。

关键词:肩水金关汉简;中国历谱;纪年简;月朔简;年代考释

中图分类号:K877.5 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2015)04-0106-05

A Chronological Study on the Dates of Thirty-Two Slips in the Han DynastyWooden Slips from Jianshuijinguan(Ⅲ)

LUO Jianjin GUAN Shouyi

(Institute for the History of Science and Technology, Inner Mongolia Normal University,

Hohhot, Inner Mongolia 010022)

Abstract: In 2013the Han Dynasty Wooden Slips from Jianshuijinguan(Ⅲ)was published. This paper presents a chronological study on 13 calendar slips, 6 slips bearing dates, and 13 slips showing the first day of each month. This paper concludes that the wooden slips numbered T26:178 and T26:218 belong to the same calendar dated from the sixth year of the Yuanfeng era(75 BCE); T30:1, 2 and T30:218 slips date back to the first year of the Yuankang era(65 BCE)and were written by the same person; T26:87 should date back to the first year of the Heping era(28 BCE), but was misinterpreted as the fifth year of the Heping era(24 BCE). This paper focuses on a special rectangular calendar(T29:117A, 55 BCE)and on the division of“dog days”in the Han dynasty-in this way, the specific dates of half of the slips bearing the first day of each month can be determined.

Keywords: Han dynasty wooden slips from Jianshuijinguan; Chinese calendar; slips bearing dates; slips bearing the first day of each month; chronological study

2013年12月,甘肃简牍博物馆等编《肩水金关汉简(叁)》[1]出版,刊出了T24—T32共9探方的2056枚简。其中纪年简130枚,占总数的6.3%;约80%集中于汉昭、宣、元帝期间,即在公元前79年后的40年间(图1)。最早为元凤二年(前79),有3枚,如T26:16号,字迹清晰,书法优美(图2);最晚为元始五年(5),即T24:616A。前后跨度84年,这构成对此批简牍年代的考释时限。9个探方出土的简牍年代相对集中,未见有后代简窜入,是一特点。故考释时限需要适当放宽至百年左右。本文主要依据陈垣《二十史朔闰表》[2](下文简称“陈表”),在所考干支之后用小号数字标明其干支序号,为断简号。

纪年简记录年代,本无须考释,但因信息残失、原简书误或释文错讹,出现矛盾,有6枚年代需要说明;历谱散简8枚可考,本文按简号列成表1。简号皆省略73EJT,只留探方号。因为考释这两类简的年代相对简易,仅从14枚中选择6枚予以讨论,重点分析颇具特色的T29:117A号矩形年历谱的构成特点。

从表1中选择6枚考释如下:

第1枚T26:6

壬 壬 辛 辛 庚 庚

十六日 寅 申 丑 未 子 午

39 09 38 08 37 07

己 己 己 戊 戊 丁 丁

初伏 亥 巳 亥 辰 戌 卯 酉

36 06 36 05 35 04 34

据此13个月的十六日干支求出该年年朔序,即各月一日干支:

丁 丁 丙 丙 乙 乙 甲 一 日 亥 巳 戌 辰 酉 卯 申 24 54 23 53 22 52 21

甲 甲 癸 癸 壬 壬

寅 申 丑 未 子 午

51 21 50 20 49 19

查陈表:本始二年(前72)与此年朔序同。闰五月乙卯朔大,卅日夏至;夏至后第二庚即十六日庚午“初伏”,与后世以夏至后第三庚初伏不同。

第2枚T26:13

(上略)元凤四年闰月丙申守农令久左尻以付第五令史齐卒张外人

据陈表,元凤四年(前77)非闰年;而元凤三年(前78)闰十一月丁亥24朔,丙申33十日。按刘羲叟《长历》持第二种观点:闰十二月丙戌23朔。该简图版字迹可辨,释文正确,事实上提出了第三种说法,但无旁证。在未获新证据前,须依陈表。此闰存疑,留以待考。

第3枚T26:87

河平五年五月庚子朔丙午都乡守啬夫宗敢言之……五月丙午居延令(下略)

河平五年即阳朔元年(前24),陈表五月丁未44朔,不得有丙午43;而河平元年(前28)五月庚子37朔,丙午七日。查原简红外线图版:河平“元”字清晰可见,非“五”字。释文将此简推迟4年。

第7枚T29:117A

矩形年历,在232×92mm的一木牍上环列60干支(图3)。从甲子01开始,向左顺时针排列:左(原上)方6奇月朔、下(原左)方24干支节气、右(原下)方6偶月朔、上(原右)方26干支节气。其中甲戌11、乙亥12出现2次:

①干支相配计时,六十周而复始;干支环形排列,表示四季往复回环,时光周流不息。

②农历大小月相间,月份倒排,干支序数退行,奇偶月份分立,位于矩形相对的两边。

③按《太初历谱》的算法[3]:二月初五(4又2634/4617日)壬子49春分,三月廿二(22又1047/4617日)戊戌35立夏,五月初八(7又4077/4617日)癸未20夏至,六月廿四(23又2490/4617日)己巳06立秋,八月十一(10又903/4617日)乙卯52秋分,九月廿六(25又3937/4617日)庚子37立冬,十一月十三(12又3356/4617日)丙戌23冬至,十二月卅(29又759/4617日)壬申09立春。

④五月初八癸未夏至后第三庚庚戌47初伏。第五庚庚午07中伏,同宋《太平御览·阴阳书》[4]有别。通常后伏在立秋后头庚,则六月廿四日己巳立秋后头庚恰为庚午,而此简却称为中伏。这说明后代对伏天的划分与汉时不同。

⑤易于考出该历谱简属于五凤三年(前55)。排成矩形的年历十分罕见,彰显干支历特点,表现出构思的创意和深邃的哲理。

第11枚T32:5A

长 初元四年四月丙子朔戊午临莫隧

据陈表,初元四年(前45)四月己卯16朔,非丙子13朔,朔不合年,此其一;丙子13朔或己卯朔皆不得有戊午55,日不合朔,此其二。原简极清晰,显见为书简人笔误。

百年之内含四月丙子朔的,只有神爵二年(前60)和征和二年(前91),与该简无关。该年九月丙子朔,但月内仍无戊午日。该简年月日三不相合,“神来之笔”,错因难断。

第14枚T32:40

七月八日庚戌后伏

八月八日己卯秋分

九月廿三日甲子立冬

首先不难判定此简的年代为永光五年(前39),该年的简牍数量很多,我们所建秦汉历简数据库中就有14枚。其中斯坦因第二次中亚考察获敦煌汉简“永光五年历谱”,见罗振玉、王国维编著《流沙坠简》[5],甘肃省文物考古研究所编《敦煌汉简》[6]图版一四一第1560号简。该简对永光五年有关节气和伏日记载颇详,今转录如下:

五月甲辰朔小四日丁未夏至 六月癸酉朔大八日庚辰初伏十八日庚寅中伏廿一日癸巳立秋七月癸卯朔小八日庚戌后伏

再考释T32:40号简上信息:永光五年七月癸卯40朔八日庚戌47后伏,后伏在六月廿一日癸巳30立秋之后第二庚,比较T29:117A所记立秋之后头庚为中伏,两者不矛盾。而八月壬申09朔初八(7又915/4617日)己卯16秋分,九月壬寅39朔廿三(22又3945/4617日)甲子01立冬,诸本皆合。

下面考释月朔简和历谱残简,见表2。表2包括13枚月朔简和5枚历谱残简,后者所存信息量仅可求出月朔。“月朔简”即写有某月份和朔日干支、或该月朔可以推算出来的简,根据“同月同朔干支在26,31,36年(即315年)有可能重现”的周期性质[7],当考释时限在百年内,就会出现两三种可能;用出土信息和简上信息排除掉后,保留一解、两解,其年代可考。解数多则无考释价值,T28:29,T30:167A和T31:69三枚月朔简均三解,故从略。在表2中列出两解,根据伴出纪年简的信息分出先后,前者概率较大。

以下,从表2中选择9枚分5批进行考释。

第16枚T26:86号

敢言之万年里男子乐意自言为家私(下略)

十月丁亥朔在考释时限内仅有阳朔四年(前21),百年唯一,但十月丁亥24朔则该月无己巳06,查图版,该简残失、扭曲严重,造成释文错误。

第18枚T26:178

六日庚辰

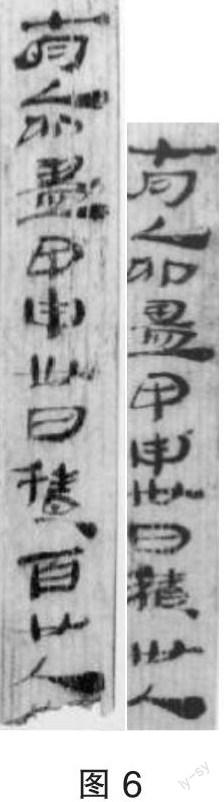

第19枚T26:218

廿一日 乙未

这两枚历谱残简(图4)都出自第26探方,而编号相离。但六日庚辰17和廿一日乙未32皆指向正月乙亥12朔,导出该年为元凤六年(前75),且考释时限内百年唯一,因此两简应属同册历谱。查红外线图版,两简实为同人所书。

第23枚T30:1

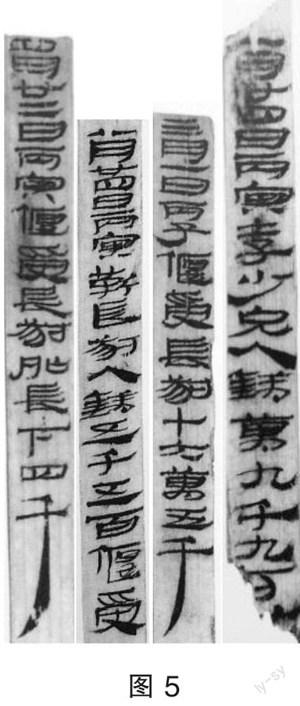

四月廿二日丙寅偃受长叔外长下四千

第24枚T30:2

三月一日丙子偃受长叔十六万五千(该简上部)

八月廿四日丙寅靳长叔入钱五千五百偃受(该简下部)

第25枚T30:145

八月廿四日丙寅李少兄入钱万九千九百□

这3枚简(图5,中间两枚为T30∶2号同简上下截图)共有4个月朔,后两个相同。①由四月廿二日丙寅03导出四月乙巳42朔,属元康元年(前65),百年唯一。②由三月一日丙子13查出属元康元年。③由八月廿四日丙寅03导出八月癸卯40朔,有两解:元康元年和建昭五年(前34)。图版显示T30∶2与T30∶1为同人所书,内容都涉及偃和靳长叔,显然属同年,T30∶2可否定为建昭五年。但T30∶145号却有两解。当我们查图版,第3枚简也是同人所书,故可否定建昭五年,均为元康元年。由此可见,利用简上信息可以缩小检索范围,得出肯定的考释结论。

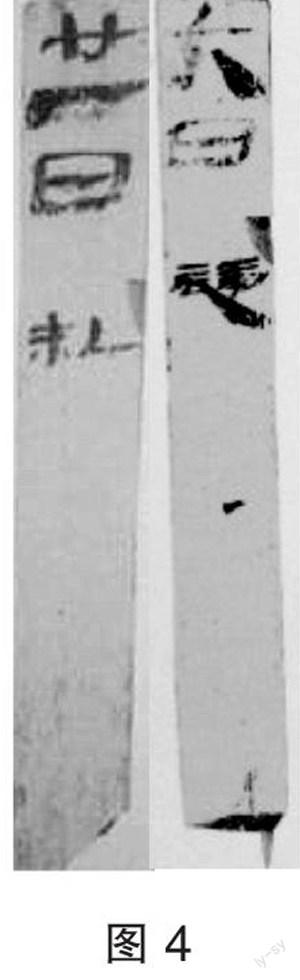

第26枚T30:66

七月乙卯尽甲申卅日积百廿人

第27枚T30:103

一人木工 七月乙卯尽甲申卅日积卅人

这两枚月朔简(图6)都出自第30探方,而编号相离。由七月乙卯52尽甲申21可知两朔:七月乙卯52朔和八月乙酉22朔,查陈表知此两简属地节三年(前67)或建昭三年(前36)。按T30伴出纪年简共21枚,其中前67—前62年的14枚,前49—前34年的4枚,前27年、前26年各1枚,所以T30∶66和T30∶103两枚较大概率属于地节三年,但不能排除建昭三年的可能,故有两解。查图版,实为同人所书。

第31枚T31:153

初元年十月廿九日 四月卅日

闰月卅日 五月廿九日

十一月廿九日 ノ亥 六月卅日

(上略)十二月卅日 七月卅日

此简上下两栏记载月份与日期。上栏可视为纪年简,已写明是初元元年(前48),所记与今历谱全合。问题是下栏四、六、七月3个大月,五月小月,却不属于初元元年。其实,简上并未说明上下两栏属于同一年。下栏应属于初元二年(前47)年:四月庚寅27朔,五月庚申57朔,六月己丑26朔,七月己未56朔,八月己丑26朔,与简记相合。

此简上下栏分属两年,在它左右原应有同册年历简,这种历谱制式较为少见。

综上,表2中有9枚月朔简在考释时限百年之内,其年代可以唯一认定。

参考文献:

[1]甘肃简牍博物馆,等,编.肩水金关汉简(3)[M].上海:中西书局,2013.

[2]陈垣.二十史朔闰表[M].北京:中华书局,1978.

[3]斯琴毕力格.太初历再研究:附录一太初历谱[D].呼和浩特:内蒙古师范大学.2004.

[4]李昉,等,撰.太平御览:第1册:伏日[M].北京:中华书局,1985:147.

[5]罗振玉,王国维,编著.流沙坠简[M].北京:中华书局,1999:19-20.

[6]甘肃省文物考古研究所,编.敦煌汉简[M].北京:中华书局,1991:19-20.

[7]罗见今.中国历法的五个周期性质及其在考古年代学中的应用[G]//黄留珠,等.主编.周秦汉唐文化研究:第3辑.西安:三秦出版社,2004:6-18.