榆林窟第3窟五护佛母图像研究

2015-05-30贾维维

贾维维

内容摘要:本文通过梳理《成就法鬘》、《究竟瑜伽鬘》这两部12世纪左右成书的梵文成就法集及其在藏文大藏经中对应的相关仪轨文本,分析了榆林窟第3窟南壁西侧恶趣清净曼荼罗上方的五护佛母,并结合尼泊尔、西藏和西夏的同题材造像分析了榆林第3窟五护佛母图像的构成内容与特征。迄今可见的所有西夏五护佛母图像志特征,均与《成就法鬘》第206篇一系的记述吻合,或与巴哩译师以及萨迦派历代高僧对该系造像的推崇密切相关。

关键词:五护佛母;成就法;西夏;巴哩译师

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2015)04-0014-11

A Study on the Five Protectors

in Yulin Cave 3

JIA Weiwei

(Institute of Cultural Heritage, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310058)

Abstract: There is a group of five unidentified figures above the Durgatiparidhana Maala that occupies the west panel on the south wall of Yulin cave 3. By exploring selected Sanskrit literature, including two famous 12th century sādhana compendiums, Sādhanamālā and Nipannayogāvalīas as well as their Tibetan translations, this paper identifies the five figures as ā. It also further discusses the iconographic composition and features of this depiction of through a comparative research of this group and other P images from Nepal, Tibet, and Tangut in China. All the Tangut images seen today are identical to the depiction of Sādhana No.206 in Sādhanamālā, which may because of the high esteem held for Ba ri Lo tSā ba and other Sakya masters within this iconographic system.

Keywords: Five Protectors sādhana; Western Xia; Ba ri Lo tSā ba

建于西夏时期的榆林窟第3窟南壁西铺恶趣清净曼荼罗上方有一排五尊组合像(图1),均身有背光,坐于方台承托的莲花座上,除最西侧蓝色尊像为游戏坐外,其他四尊均为全跏趺坐,头戴三叶宝冠,帛带、璎珞、臂钏、脚钏等诸种庄严加身。按自东向西的顺序,各尊图像志特征分别如下:

第一尊身为白色,三面十二臂,主面白色,右面黑色,左面红色;主臂第一对手结说法印,第二对手结禅定印;左手自上第一手持索,第三手持弓;右手自上第二手持金刚杵,第三手持箭,第四手结施无畏印;其他各手手印和持物不清。第二尊身呈褐色,应为红色颜料氧化所致,三面八臂;右第一手于胸前持法轮,其他各手持物不清;第三尊身为黄色,四面八臂,主面黄色,右第一面白色,右第二面绿色,左面红色;左右第一手均置于胸前,右手持物不清,左手似作怖指并持索;右手自上第一手持斧,第三手持箭;左手自上第二手持弓,其余持物不清;第四尊身呈绿色,三面六臂,主面绿色,主臂右手于胸前结施无畏印,左手作怖指并持索;右手自上第一手持金刚杵,第二手持剑;左手自上第一手持弓,第二手持幢。第五尊为蓝色忿怒相尊,四面八臂,游戏坐,主臂右手似在胸前持摩尼宝珠,左手作怖指并持索;右手自上起第三手持剑,左手自上第一手持莲花,第二手持弓,其他各手持物不清。

这五尊像的具体身份此前并没有得到释读①,笔者通过对照经典和图像,可将其确认为五护陀罗尼佛母(梵:ā,藏:bSrung pa lnga或Grwa lnga),又称五部佛母、五佛母、五部母或五护母,等等。正像般若佛母是从《大般若波罗蜜多经》化现而出一样,五护佛母是《五护陀罗尼经》(ā-sutra)的“人格化身”,其尊名分别是大随求佛母(藏:So sorbrang ma chen mo;梵:Mahāpratisarā),大千摧碎佛母(藏:sTong chen mo rab dujoms pa;梵:Mahasahasrapramarddani),大孔雀佛母(藏:rMa bya chen mo;梵:Mahamayuri),大寒林佛母(藏:bSil bai tshal chen mo;梵:Mahasitavati),大秘咒随持佛母(藏:gSang sngags rjes sudzin pa chen mo;梵:Mahamantranusarini)。五护陀罗尼是由佛陀在不同地点②亲自演说的,持诵各陀罗尼经或供奉各佛母均有特定功效。

五部经和五护佛母在印度、尼泊尔、中国内地和西藏地区都有广泛的信仰基础。汉文大藏经虽未将五护陀罗尼全部译出(不见《大秘咒随持陀罗尼经》的汉译本),但北宋施护所译《佛说守护大千国土经》记载:

佛告诸比丘:“我此经典总有五种眷属部类,如是次第,所谓《守护大千国土大明王陀罗尼经》、《佛母大孔雀明王经》、《尸多林经》、《大随求陀罗尼经》、《大威德神咒经》。如是等皆为一切如来,降伏诸魔,调难调者,息诸众生种种灾变,护持佛法及诸国界,速疾法门。”[1]

《守护大千国土大明王陀罗尼经》与施护译《佛说守护大千国土经》均指五部陀罗尼经中的《大千摧碎佛母陀罗尼经》③,《尸多林经》显然是指《大寒林经》。“尸多”即梵文ta的汉文音译,有时也译为“尸陀”,意为“寒”。《大威德神咒经》或许是《大秘咒随持陀罗尼经》的异名,经名中的“神咒”可与“秘咒”对应,这样就形成了完整的五护陀罗尼经典组合,说明该经至少到宋时已经作为一个完整结集在汉地流通。敦煌出土汉文文书中也有不少与五护陀罗尼有关的写本,如《佛说随求即得大自在陀罗尼神咒经》(P.3920,S.0403,B.8239V,B.7443,B.7444,ДX.01655),《随求即得大自在咒经》(B.7445,B.7446,B.7447,B.8644)等?譹?訛。

藏文大藏经中也没有出现以“五护陀罗尼经”为总称的佛典,可是每尊佛母所对应的陀罗尼经典在《大藏经》中都能找到,且五部经的排列顺序前后相连,其中《大千摧碎佛母经》、《明咒王大孔雀母经》、《圣明咒王大随求母经》、《大秘咒随持经》的藏译者均是9世纪印度学者戒帝觉(lendrabodhi)、智成就(J?觡ānasiddhi)、释迦光(ākyaprabha)和吐蕃译师智军(Ye shes sde)?譺?訛。在约9世纪成书的吐蕃译经目录《丹噶目录》(dKar chag ldan dkar ma)和旁塘目录(dKar chagphang thang ma)中有将五护陀罗尼作为一个完整体系gZhungs chen po lnga的记录[2],塔波寺藏9世纪文书《陀罗尼集》(gZungsdus)中所列五护陀罗尼经的顺序与《丹噶目录》一致[3]?譻?訛。根据《雅隆尊者教法史》的记载,墀德祖赞(Khri lde gtsug btsan,704—754)时派遣使者去请在冈底斯山修定的两位印度僧人前来,虽未成行,但使者从他们那里学到了五部经,很有可能就是指五护经。赞普请回五部经之后还专门建立五寺(扎玛呈桑、扎玛噶如、拉萨卡扎、秦浦纳热、麦共)来收藏?譼?訛,或许五护经典正是在墀德祖赞时期正式传入的。吐蕃本土对于五护经典的热衷也能从敦煌出土藏文文书中略窥一二,敦煌出土的吐蕃统治敦煌时期陀罗尼密典中保留了大量五护陀罗尼的古藏文写卷。

如所周知,陀罗尼明王化是密教形成的重要标志,也是陀罗尼开始“人格化”的重要标志,关于五护佛母各尊形象的记载就保存在这些陀罗尼“人格化”之后的经典里。要着重说明的是,唐译密典和西藏11世纪之后的新译密典中记载的五护佛母身形截然不同,榆林窟第3窟壁画中描绘的五护佛母形象是西夏时期才开始出现在河西地区的,明显承袭的是印度和西藏图像传统,因此要厘清其图像志特征、来源及其文本依据,还需对梵、藏文献中的相关密教仪轨进行分析。

一 五护陀罗尼佛母成就法及其图像体系

记载五护陀罗尼佛母形象的梵文文本主要保留在《成就法鬘》(,下文简称SM)和《究竟瑜伽鬘》(Ninnayovalī,下文简称NSP)这两部梵文成就法集中。现在学界使用最多的巴达恰利亚(Bhattacharyya)所编《成就法鬘》是对他当时所见多个梵文《成就法鬘》写本的整合,写本最早完成年代为1167年,证明其收录的单篇成就法撰成时间均在12世纪初之前[4]。藏文文献中并不能找到与其完全对应的藏文译本?譽?訛,不过绝大多数梵文单篇成就法都能在大藏经中楚臣坚赞(Tshul khrims rgyal mtshan)、巴哩(Ba ri)和扎巴坚赞(Grags pa rgyal mtshan)三位译师的成就法集中找到对应的藏译文?譾?訛。《成就法鬘》收录的五护佛母成就法可分为三组:(一)第194—200篇,其中有三篇描述的是大随求佛母 (194—196),一篇大孔雀佛母(197),一篇大千摧碎佛母(198),一篇大秘咒随持佛母(199),一篇大寒林佛母(200);(二)第201篇描述了五护佛母组合;(三)第206篇是对五护佛母曼荼罗的描述,相较于其他几篇对各尊身色、持物叙述最为详尽。《究竟瑜伽鬘》第18篇描述的是五护佛母十三尊曼荼罗,五护佛母居于大月轮中,大随求佛母居中,其他四佛母环绕四方。以上各个文本所记五护佛母形象的对比情况可参见表1。

记载五护佛母形象的成就法的撰、译时间集中在11—13世纪,基本对应西藏后弘期新译密典的繁盛阶段,楚臣坚赞、巴哩和扎巴坚赞等三位译师作出了主要贡献,三人译出的五护佛母成就法数量多达20多篇,13世纪之后上师文集中收录的五护佛母的相关文本更为浩繁,但无非是对表1所列四个体系的辑录、继承和发展。

SM194—200一系成就法仅被楚臣坚赞等三位译师分别翻译并收入各自成就法集,此外再无14世纪之后的文本传承,但是图像遗存数量可观,西方各大博物馆或私人收藏梵文贝叶经写本插图或单尊造像中均有很多属于这一系的造像,一些西方学者已作过很多细致的统计工作,兹不赘言?譹?訛。

其他三个体系的五护佛母成就法均能在后世学者文集中觅得,如13世纪西藏学者钦·虚空称(mChims nam mkha grags,1215—1289)根据阿底峡尊者(Atia,980—1054)口述传承而编集的《那塘百法》(sNar thang brgya rtsa)描写的随求佛母五尊像(So sorbrang ma kha lnga)的形象特征和SM201系一致。14世纪西藏大学者卜思端(Bu ston rin chen grub,1290—1364)在其著作《三世事续曼荼罗安立》(sKabs gsum bya rgyud kyi dkyilkhor gyi rnam gzhag)[5]中记录的五护佛母九尊曼荼罗,显然是从萨迦派那里继承了无畏笈多撰《究竟瑜伽鬘》和《金刚鬘》一系的图像传统。目前发现藏西13—15世纪石窟壁画中的几组五护佛母组像也基本符合NSP18描述的图像志特征,同体系的例子还有西方私人收藏的一幅14世纪俄尔派五护佛母曼荼罗唐卡以及江孜白居寺(rGyal rtse dPalkhor chos sde)吉祥多门塔三层五护佛母殿门楣之上绘制的五护佛母图。该系造像传统持续发展至清代,北京故宫梵华楼内悬挂的唐卡可以彰显其图像渊源?譺?訛。

二 榆林第3窟五护陀罗尼佛母的

绘制文本依据和图像来源

表1清楚表明,榆林窟第3窟南壁上缘描绘的五护陀罗尼佛母与SM206系形象最为符合,对照文本后可以按窟内自东向西的顺序将各尊身份依次确认为:四面十二臂白色大秘咒随持佛母,三面八臂黄色大孔雀佛母,四面八臂红色大随求佛母,三面六臂绿色大寒林佛母,四面八臂蓝色大千摧碎佛母。目前实物遗存证明,与其他三个体系相比,SM206所代表的五护佛母组合在佛教艺术中出现的频率最高,印度/尼泊尔、中国卫藏和中原内地的贝叶经插图、梵策经板、唐卡、经文版画和石窟壁画中都能寻得其踪迹,西夏境内发现的五护佛母图像都是依据这一系成就法而绘制的。

黑水城出土艺术品和《西夏文大藏经》?譹?訛中找到的五幅五护佛母经首版画都属于SM206系造像?譺?訛,根据艺术风格可将其分为三组,分别按照汉式、印(藏)式和汉藏融合式刊刻而成,这也暗示西夏时期至少制作过三组共十五幅五护佛母版画。

按汉式绘画风格绘制的有两幅,画面中的每尊神像都用西夏文标注尊名。大孔雀佛母四分之三侧身坐在高台承托的宽大莲座上,其他部众、护法、弟子等环绕周围。佛母三面八臂,主臂右手于胸前结转法轮印,左手置于小腹处(此处残,按经典应该是托钵,且钵中有僧人像),右手自上第一手持宝瓶,第二手持法轮(?),第三手持物残损;左手自上第一手持孔雀翎,第二手持宝瓶,中有交杵金刚,第三手持宝幡,与经典记述基本相符(图2)。另一幅版画表现的是大寒林佛母及其随从(图3),当与前述大孔雀佛母版画出自同一批刻匠之手。

按照印(藏)式风格刊刻的版画有两幅,分别表现大孔雀佛母和大秘咒随持佛母及其天人随众。大孔雀佛母版画?譻?訛(图4)页面右侧残损,致使佛母左手中的三种持物佚失,不过画面上部有西夏文题记言《佛母大金曜孔雀明王经》,且佛母左下手置于小腹处,上托较有辨识性的内现僧人像的钵,右四手分持摩尼宝珠、法轮、宝剑和结与愿印,通过这些可以完全确认其为大孔雀佛母的身份;再根据SM206的描述,还可将残断三手的持物还原为为孔雀翎、内盛交杵金刚的宝瓶和宝幡。大秘咒随持佛母(图5)三面十二臂,身为白色,各手持物与经典描述完全吻合。

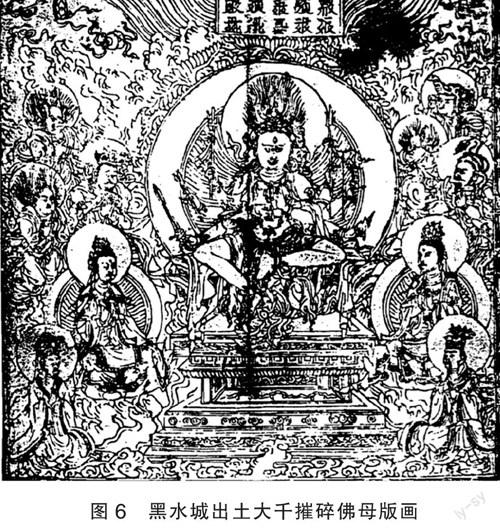

另有一件融合汉、藏艺术风格的经首版画,上方西夏文榜题为“守护大千国土明咒天母”,可判定主尊正是三面八臂的大千摧碎佛母(图6)。菩萨、弟子、龙王等部众随从都是汉式着装,与主尊璎珞严身的形象风格迥异。大千摧碎佛母正面而坐,焰发竖立,面有三目,呈忿怒相,右腿自然下垂、脚踩莲花,主臂右手置于胸前,手印和持物不清(按经典应为结与愿印并持金刚杵),左手作怖指并持索;右手自上第一手持三叉戟(经典为铁钩),第二手持箭,第三手持剑;左手自上第一手持斧状物,第二手持弓,第三手持宝(?)。

除了这五件版画作品,五个庙石窟第1窟东壁北侧所绘九尊曼荼罗似乎也是五护佛母题材(图7)。该铺壁画残损情况较为严重,漶漫之处颇多,给辨识造成一定难度,仅内院中央和上方的两尊形象勉强可看清臂数和手中持物。上方神像保存情况相对较好,可看到三面六臂佛母跏趺坐在莲花座上,右三手分别于胸前结施无畏印、持箭和持金刚杵,左三手分别作怖指并持索、持弓和持宝幡,不过其所居坐的内院空间被绘成红色,与文本中的绿色不能对应。主尊勉强可见八臂,现可识读的持物仅有右手执持的法轮和箭、左手秉握的三叉戟,但鉴于上方大寒林佛母身份的确认,仍可将主尊定为大随求佛母。大随求佛母下方尊神已全部残破无法辨识,从方位上判断应为南方大孔雀佛母,以此类推,主尊左方应为东方大千摧碎佛母,主尊右方应为西方大秘咒随持佛母,手中持物可见莲花、弓、金刚杵等。

除了SM206系,西夏时期还未发现其他体系的五护佛母造像,表现出西夏画师对这一传承系统图像的偏好。至于为何独此五尊组合得到西夏人的青睐,笔者认为有如下两个方面的因素:

(一)首先是与译师在西夏境内的传译活动紧密相关。SM206是《成就法鬘》中为数不多有明确作者署名的文本,由活动于11世纪左右的印度高僧宝生寂(梵:Ratnākara,藏:Rin chen

byung gnas zhi ba)撰写。难能可贵的是,该文本的藏译本依然完整保留在大藏经中,题为《五部陀罗尼仪轨》(bSrung ba lngaicho ga),由11世纪译师扎西坚赞(藏:bKra shis rgyal mtshan,梵:Magaladhvaja)和Muditrījāna译成,后又由恰译师(Chag lo tSā ba)于13世纪再次校译?譹?訛。宝生寂从印度超戒寺高僧胜敌处听闻教法,19世纪编集完成的《续部总集》之第五篇《五护陀罗尼明咒灌顶放摩尼光》?譺?訛完整记录的五护佛母信仰传承序列,亦将该体系追溯至胜敌:

究竟佛陀(rDzogs pa i sangs rgyas)→金刚手(Phyag na rdo rje)→胜敌(Jetāri)→大、小金刚座师(rDo rje gdan pa chen chung)→巴哩译师仁钦扎(Ba ri Lo tsā ba Rin chen grags)→萨迦五祖(Sa skya gong ma lnga)→布顿(Bu ston)……

《五护陀罗尼明咒灌顶放摩尼光》记载的是五护佛母五十六尊曼荼罗,中央五尊身相特征继承SM206体系,并在其基础上增加十方护神、九曜、二十八星宿和四大天王等尊,该曼荼罗最初记载于萨迦第五祖八思巴(Phags pa blo gros rgyal mtshan,1235—1280)撰《五护陀罗尼佛母成就法》(bSrung ba lngai dkyilkhor gyi sgrub pai thabs zhes bya ba)[6]。八思巴的著作深刻影响了卫藏地区的相关造像,14世纪之后的五护佛母五十六尊曼荼罗都是依据此本绘制的,如西藏博物馆藏14世纪唐卡、日喀则昂仁县日吾其寺(Riboche)藏15世纪壁画、俄尔寺藏15世纪唐卡、拉萨布达拉宫珍宝馆藏17世纪布画唐卡所表现的五护佛母曼荼罗等几乎都能和文本完全对应。美国波士顿美术馆收藏的1件15世纪唐卡也可看作同体系造像的灵活变体。该唐卡打破内圆外方的坛城内院样式,九曜、二十八星宿和四大天王没有环绕大随求佛母等五尊,而是均匀安置在主尊莲座下方和唐卡四缘。

胜敌将该五护佛母成就法传与大、小金刚座师和巴哩译师,虽然由后三者共同编著的《成就法海》(sGrub thabs rgya rtsa)仅收录了SM196-200五篇独立文本,巴哩译师的个人著作《巴哩百法》也未见于SM206,但考虑到三人与胜敌、宝生寂的密切关系,巴哩译师曾任萨迦寺第二任寺主,萨迦五祖及历代祖师都从巴哩译师那里继承五护佛母成就法,八思巴《五护陀罗尼明咒灌顶放摩尼光》记述的五护佛母五十六尊曼荼罗是以SM206系五尊组像为主尊。我们有理由相信巴哩在传承该系五护佛母图像的过程中起到的作用至为关键。

另外,西夏时期五护佛母信仰和图像的流行可能也与中国藏学中心历史所魏文新近考证出来的西夏皇帝上师善慧称(Sumatikīrti)有关[7],他的活动年代与巴哩译师相当,二人都曾接触胜敌所传教法。善慧称约于11世纪末西夏乾顺时期(1084—1139)到达夏土弘传上乐密法,他撰写、翻译的著作除了与上乐相关文书外,还曾与法称合译桑杰益西(Sangs rgyas ye shes)著《大随求佛母守护》(So sor brang ma chen moi bsrung ba)?譻?訛,译胜敌著《大随求佛母轮画法》(So sor brang ma chen moi khor lo bri bai cho ga)?譼?訛。这两篇文本均详释了大随求佛母陀罗尼咒轮的绘制方法,虽不涉及五护佛母具体形象的描绘,但善慧称有足够机缘从胜敌处接触相关知识,并对西夏五护佛母信仰的流传产生一定影响。

五护佛母组像在西夏时期第一次现身中原内地,与此前依据汉译佛典绘制的大孔雀佛母、大随求佛母等身相迥异。《西夏文大藏经》以汉文大藏经为翻译底本,故和后者一样,五护陀罗尼经部分只有四部作品,即大千摧碎佛母、大孔雀佛母、大随求佛母和大寒林佛母[8]。但是在译名方面,《西夏文大藏经》似乎参考了藏文佛典,根据克恰诺夫等学者的研究,西夏译本《佛说守护大千国土经》上卷卷首的《五部经序》记载,五部经包括《大秘咒受持经》[9]。《大秘咒受持经》显然是依据藏译本《大秘咒随持经》(gSang sngags chen po rjes su dzin pai mdo)的经名而来,与汉文大藏经所记《大威德神咒经》差异较大。西夏文《佛说守护大千国土经》正是以藏文本《大千摧碎陀罗尼经》(sTong chen mo rab tu joms pa zhes bya ba i mdo)为底本译成,体现了西夏人在五护佛母相关经典方面对藏文文本的诉求。

(二)带有五护佛母五尊像的梵文贝叶经写本对西夏同题材造像的影响。与榆林窟第3窟五护佛母形象相符的图像传统是在尼泊尔地区最为流行的五护佛母组合。根据Mevissen的统计[9]356,印度地区制作的写本插图基本遵循SM194-200或SM201系图像特征,迄今所见37种尼泊尔五护陀罗尼经写本中,绝大部分的经书插图都是依据SM206这一体系的成就法绘制而成的,图像和文本符合程度较高,仅有个别文本在佛母手中某些持物的顺序或者各面颜色上有所区别。这些数据在很大程度上说明西夏时期流行的五护佛母的图像来源是这些贝叶经插图,又因巴哩译师、善慧称等对SM206系造像的推崇,造成该组图像在西夏盛行一时。

三 榆林窟第3窟五护陀罗尼

佛母相关问题探讨

虽然可以判定榆林窟的五护佛母图像与SM206一系成就法相一致,但是图像中反映的几个问题还值得继续探讨。

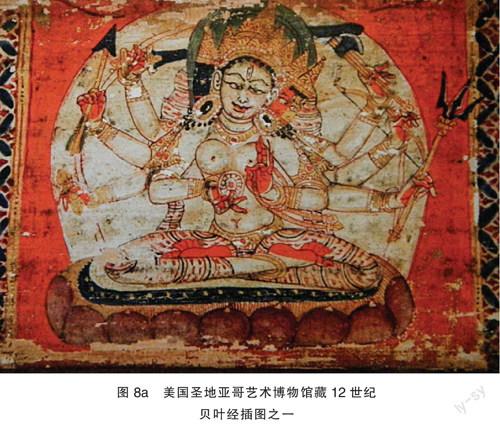

(一)首先要解释的一个主要问题是大秘咒随持佛母、大孔雀佛母和大随求佛母身色与文本记载不符。上文已经提到,SM194-200、NSP18这几篇成就法规定了五护佛母对应的五方佛,但是SM206对此并没有描述,画师根据佛母在曼荼罗内的方位来判断各尊对应的五方佛。与此相应,SM206中五护佛母的身色理论上应与五方佛身色相一致,即(中)白→(东)蓝→(南)黄→(西)红→(北)绿,但是文本中却出现了两位白色身相的大随求佛母和大秘咒随持佛母,并不见红色身相的尊像。现藏于圣地亚哥艺术博物馆(San Diego Museum of Art)的一个写本是迄今发现年代最早的尼泊尔五护陀罗尼经写本之一,从其后记可知该写本制作于1135年?譹?訛,其中有现存五护佛母图像中唯一出现两尊白色身相的大随求佛母和大秘咒随持佛母相组合的例子(图8a,b),五护佛母各尊的形象与文本几乎完美贴合,仅有大孔雀佛母的右三手持物与文本稍有出入?譺?訛。Mevissen认为五护佛母中出现两尊身色相同的佛母是由抄经人的书写失误造成的,而且这种错误只可能出现在12世纪初之前,因为12世纪中晚期之后的SM206一系的五护陀罗尼写本插图均将五护佛母的身色严格对应五方佛身色,再没有出现类似的“错误”[10]。但是他并没有注意到这样一个事实——既然1135年写本插图与SM206文本描述能够完全吻合,恰恰说明SM206这一篇成就法的写成年代要早于1135年?譻?訛,且于12世纪初前后曾在尼泊尔地区流行,画师们严格根据该篇成就法绘制的五护曼陀罗经插图在这一时期也有足够的条件和渠道流通到其他地区,并影响这些地区的五护佛母图像创作。与此类似的是10—11世纪于宋、辽、西夏等地区流行开来的新题材——八塔变,从印度、尼泊尔等地传入的擦擦、梵文贝叶经插图等是这些新图像的直接源头之一?譼?訛。

榆林窟第3窟的五护佛母与其他图像遗存最大的区别就是大随求佛母、大孔雀佛母和大秘咒随持佛母身色混淆,大随求佛母为黄色,大孔雀佛母为红色,而大秘咒随持佛母为白色,既不同于1135年写本绘制两位白色身相神像的做法,也不同于稍后期成为定式的白色大随求佛母、黄色大孔雀佛母和红色大秘咒随持佛母的做法。这也许是西夏画师(或在西夏境内活动的其他民族画师)对成就法文本或尼泊尔贝叶经插图不甚熟悉,只是根据自己对五护佛母和五方佛对应关系的理解,将新绘画题材作适当改变,而且这种改变也能从西夏时期的其他五护佛母图像上找到契合之处。文殊山石窟万佛洞内的壁画绘于西夏(或回鹘)时期,南壁东侧男女供养人像上方有一铺五尊式曼荼罗,该曼荼罗的绘制内容此前没有得到解读,笔者惊喜地发现这正是与榆林窟第3窟图像特征相一致的SM206一系五护佛母曼荼罗。与榆林窟横排式构图不同,该曼荼罗更加忠实地描绘了文本所规定的曼荼罗的空间布局,居于中央的是红色三面八臂的大随求佛母,自下方(即曼荼罗的东方)按顺时针方向依次为蓝色身大千摧碎佛母、黄色身大孔雀佛母、白色身大秘咒随持佛母和绿色身大寒林佛母。曼荼罗内院四隅还根据文本的描述配置四大天王,左下角(即曼荼罗的东南方)的天王手抱琵琶,应为东方持国天王,左上天王为南方增长天王,右上天王甚残,手中持物不清,右下天王手持塔,应为北方多闻天王。在这里,大秘咒随持佛母和大随求佛母分别被绘成白色和红色,与文本记载不能对应,与榆林窟第3窟的情况是一样的。

(二)榆林窟第3窟的五护佛母采取横排式构图,四个体系内的五护佛母图像(包括贝叶经插图、壁画、唐卡、版画等)都曾见这种排列方式,但是在排列顺序上又各不相同,SM206和NSP18都是按照曼荼罗的布局来描述五护佛母的,NSP18在文末还提到根据供奉需要,五护佛母中的任何一尊都可以居于曼荼罗中央作主尊?譹?訛,所以很难总结出既定规律。立足于榆林窟第3窟图像来说,五护佛母与同窟北壁金刚结曼荼罗上方的不空索五尊像南北对望,在安置各尊方位上应有契合之处。不空索五尊将曼荼罗中央主尊观世音菩萨排在中间,与其相应,此处五护佛母五尊便将曼荼罗主尊大随求佛母安置在中间,其他四尊随侍左右。这种处理方法和同窟内其他壁面上方五方佛的排列方式也完全一致,应是遵循画师基于整个窟室图像构造的设计理念。

笔者在撰写本文时,中国社科院民族学与宗教学研究所廖旸研究员惠赐未刊文《藏传佛教中的孔雀佛母》,在此特致谢忱。

参考文献:

[1]施护,译.佛说守护大千国土经:下卷[G]//大正藏:第19卷.台北:新文丰出版公司,1983:593.

[2]Bod ljongs rten rdzas bshams mdzod khang nas bsgrigs, dKar chag phang thang ma/ sGra byor bam po gnyis pa, Mi rigs dpe skrun khang gis bskrun zhing grem spel byas, 2003;西藏博物馆,编.旁塘目录:声明要领二卷[M].北京:民族出版社,2003.

[3]Harrison.Preliminary Notes on a gZungs 'dus Manuscript from Tabo[J]// Michael Hahn,Jens-Uwe Hartmann,Roland Steiner,:Festgabe für Helmut Eimer(Indica et Tibetica 28), Swisttal-Odendorf:Indica et Tibetica Verlag,1996:49-68.

[4]Benoytosh Bhattacharyya.The Indian Buddhist Ico-

nography: Mainly Based on the Sādhanamālā and Cognate Tāntric Texts of Rituals:Introduction[M].India,Calcutta,1958:2.

[5]Rin chen grub,gSung bum,Vol.17,pp.652-846.

[6]Sa skya bka bum, Kathmandu: Sachen International, 2006(15).

[7]魏文.11—12世纪上乐教法在西藏和西夏的传播——以两篇西夏汉译密教文书和藏文教法史为中心[D].北京:中国人民大学,2013:89-100.

[8]Grinstead,Eric.The Tangut Tripitaka[M].Delhi: Bombay Art Press,1973,pp.2087ff;pp.2144ff;pp.2165ff;pp.2184ff.

[9]安娅.西夏文藏传《守护大千国土经》研究[D].北京:中国社会科学院,2011.

[10]Gerd J.R.Mevissen.Studies in

script Painting[J].Berliner Indologische Studien,1989(4,5): 358.