留学日本:樱花纪行番外篇

2015-05-30张恬静

张恬静

这是一个与中国有着特殊因缘的国度。

1200年前,遣唐使络绎长安的场景仿佛历历在目;鉴真先后六次漂渡,费尽干辛万苦到达东瀛,传播华夏文化,讲授天竺真经。两国文化交流空前频繁,留下一段段佳话。

然而,19世纪后期它带给我们的痛楚终是难以释怀,甲午战争、掠夺台湾、强取东三省,还有南京大屠杀……这些记忆,让当今中日关系时冷时热,起伏不定。

排开政治因素,大和民族中优秀的内容还是值得我们汲取:它既有德国的严谨求实,又闪烁着美国的不拘一格,还带有一些东方的内敛谦卑。

菊与刀,这个精神层面高于物质需求的民族,需要的仅仅是一个姿态,就会得到本应该属于它的宽恕与尊重。

回首自己的求学生涯,从最初怀揣着一颗不安分的心,踏上北上火车离开故乡;到为了圆自己儿时的一个梦想,跨过海峡东渡扶桑,我一直是“读万卷书,行万里路”的践行者。作为中国人,对日本这个国家或多或少抱有复杂的情绪,过往种种在此暂且按下不表,只议所见所感。

在我童年记忆里有着一部关于篮球的动画,它让我认识了友情、拼搏、团队精神,也让我记住了那个故事发生的地方——神奈川,而在机缘巧合下,位于神奈川县横滨市的横滨国立大学成为我切身体会日本的起点。横滨国立大学虽然在国内默默无闻,但在日本却是一所在关东地区乃至整个日本都小有名气的综合性大学。

学校所在的横滨市是继东京、大阪之后日本的第三大城市。横滨市位于日本首都固内,有着大城市的熙熙攘攘,却全不如东京那样匆匆忙忙,因此横滨国立大学也具有一种独特的清幽气质:虽毗邻繁荣的横滨港,却掩映于葱郁的山丘林木中,在天气晴好时,还可以漫步到校园制高点远眺“白扇倒悬东海边”的富士山。

高等教育在Japan

与欧美相比,日本高等教育在文化氛围、制度要求、教学风格上与中国更为相近,不少刚到日本的朋友都会觉得很亲切,因为到处都能看到汉字。日本的大学除了不像国内的高校都有一个特别雄伟壮观的大门外,四面也矗立着围墙和篱笆。但随着在日学习生活的展开,会逐渐发现两国高等教育的不同之处。

在国内,提起知名高校,人们自然就会联想到清华、北大、复旦、交大等公立大学;而提起民办高校,人们则会产生水平不高、鱼目混珠的感觉。但在日本,人们的印象则完全不同,无论是国立、公立、私立,都有顶尖名校与劣质大学,国立的如东京大学、京都大学等固然出色,但私立的如早稻田大学、庆应义塾大学却在国际上享有更高的知名度。尤其是早稻田大学,在中国历史上叱咤风云的李大钊、陈独秀等都曾于此深造。根据日本文部科学省2013年的统计,日本目前有782所高校,其中606所为私立,占总数的76.3%;而于私立大学就读的学生数量占了高校学生总人数的73.4%,工作的教师数量则占57.4%。在日本,公立大学与私立大学“花开两朵,各表一枝”,可以说,正是由于私立大学的枝繁叶茂,日本才迈入了高等教育普及化的阶段。

“根性”与“真面目”

日语里有个词叫做“根性”,大意是指人性格中强韧的部分,比如斗志、毅力等。这个词语在学校里非常常见:小学生的书法课会反复练习、社团的老师会反复念叨、用功的考生会把它贴在书桌前。还有一个词叫做“真面目”,某次老师用这个词来形容我,我才知道它有指一个人认真、老实、正经的含义。这两个词贯穿于日本教育的始终,烙印在日本人的血液中,影响了日本的方方面面。比如我在学校办一项手续,既简单也困难。简单的是所有人都按指定程序办事,只要将材料准备周全,就可以逐项照办,不会因为你是留学生而为难你;而麻烦的是过程非常程序化,不讲情面,不做变通,只要规则不改就一成不变。

就连倒垃圾这样一件国人眼里的小事,在我初到横滨国立时居然异常艰难。日本是一个垃圾分类非常细致的国家,扔某类垃圾的时间固定在每周的某一天或几天里,若是错过了时间就要让垃圾在家里再存一周。而想扔掉大件垃圾(比如电视机、沙发等)不仅得赶日子,还得花钱才能扔掉,若不按照相关规定偷偷扔垃圾,则是违法行为!

这样的行事风格既可谓“严谨自律”,也可谓“迂腐呆板”,两相碰撞下造就了日本人独特的“匠气”。它可以体现在学校里,一对密友因为某个学术小问题意见不合、拂袖而去;也可以体现在街边的拉面摊上,老板穿着干净整洁的制服,一丝不苟地煮着每一碗面。而这种匠气在日本的“职人”们身上体现得尤为显著。比如大家熟悉的“寿司之神”小野二郎,他手下的徒弟需要进行10年以上的打下手工作,才被允许做寿司。但有趣的是,学校里的教授们大都极富个性,不乏特立独行者,看起来跟“师匠”一词绝缘,但实际接触之后才知道他们在学术上大多严谨自治。我想这与他们大多有欧美留学经历,以及日本大学的自治体政策密不可分。

东瀛风情画

提及日本,许多人首先想起的是樱花、武士、富士山,但在日本进修的这段时间,让我有机会见识日本不同的侧面。例如横滨国立所在的神奈川县,不仅有发达的工业与港口,还有著名的温泉胜地——箱根;而箱根往南的海面上,则是川端康成的小说《伊豆的舞娘》里主人公与舞娘邂逅的伊豆半岛。从神奈川县乘车大约半小时就来到东京,这里是光怪陆离、时尚先进、热闹喧嚣的代名词,不过私以为最能体现日本传统风情的,非京都莫属。春赏樱花,夏与祭典,秋品枫叶,冬观瑞雪,京都一年四季都呈现出不同的风貌。

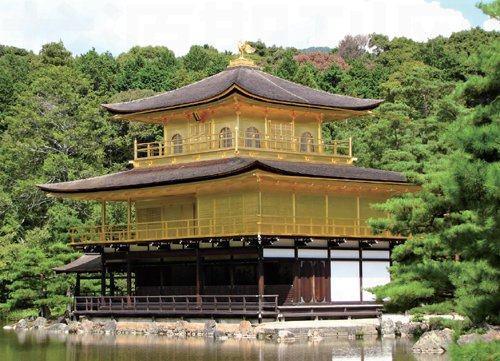

都说京都是日本人的“魂之故里”,自公元794年平安京建都以来,京都保留了数目繁多的历史文化遗迹,金阁寺、清水寺、二条城……并且由于受到盛唐时期中国的影响,这里格局布置讲究风水,建筑风格多见斗拱,各种宗教甚是发达,因此对历史、古建筑、宗教感兴趣的同学们常常流连于此。除了丰富的历史景观,京都还有着美丽的自然风景与人文特色,京都以西的岚山自卉以来都是“花见”“红叶狩”的胜地;而在祗园出没的艺伎则是日本的另一张名片。

忘记是谁曾经说过,“如果想感受盛唐时期的长安,除了西安,京都是一个不错的选择。”作为一个狭小的岛国,日本在京都微缩、仿建了一个汉文化风味浓郁的都城,并且历久弥新。徜徉其中让人感慨万千,感的是异国遇故知,慨的是家乡新面貌。期望在不久的将来,能够在自己的国家也看到这种新秩序与旧传统和谐共存的情景。