转移不如转型:在华跨国企业的新选择

2015-05-30鲍勇剑袁文龙

鲍勇剑 袁文龙

面对跨国经营的变局与困境,在华跨国企业的上策不是按照惯常模式进行转移,而是在新环境条件下谋划转型。而转型的关键是摆脱“单边优势”的思维束缚,走向“互惠经济”下的跨国经营新形态。

从2012年开始,跨国公司撤离中国已经引起广泛关注。2014~2015年,国家发改委涉及到跨国公司的行政罚款创下历史记录,2014年为18亿。2015年2月,对高通的罚款达60.88亿人民币。外企投资决策和反垄断,两件本是常态的决策,在媒体密集报道下,笼罩上了一层特别的意义,成为一个绕不过去的话题。

从1978年改革开放开始,跨国公司进入中国已将近40年。期间,国际和中国国内的政治经济环境发生了翻天覆地的变化。过去,跨国公司在“单边优势”的策略下谋求海外发展。形势表明,这业已过时。当前发生在中国市场的变化是国际投资条件变化的一个缩影。跨国公司恰好可以利用这个机会,探索“互惠经济”策略下的新选择。换言之,按老套路转移还不如在新环境条件下谋划转型。

40年来,跨国公司与中国政府和企业已经结成一个难以分离的利益共同体。《经济学人》的分析显示,中国经济GDP连续二年2%的下降,对全球GDP平均有0.3%的冲击。换言之,无论跨国公司撤退到何处,都受中国经济影响。与此同时,诸多跨国公司在中国的发展创造了大量就业和税收,成为中国经济发展中难以短期替换的成分。所以,跨国企业能否成功转型,对中国政府、经济和企业都有巨大的现实和远期利益。长远观之,在华跨国企业的今天就是中国企业在亚非拉国家的明天。“互惠经济”策略下的选择可以成为中国企业进入非洲,沿“一带一路”发展的战略选择。

与成熟的“单边优势”策略相比,“互惠经济”策略尚待大规模实践的检验。探索行动,理论先行。本文的目的就是描述一个可供批判的理论初型。为说明简单转移的短视,我们先分析常规的跨国公司撤退策略。然后通过比较,介绍转型的理论框架。在笔者的新书《新技术的胜算》中,我们指出,跨国企业在中国若能成功转型对全球经济都将是一个福音。

跨国企业战略转移的驱动力

从2012年开始,一些在行业中有影响的代表性企业开始从中国大陆市场撤离(见表1),这些企业转移的方向不尽相同,既有回迁本土的,也有向东南亚转移的。

在分析上述从中国撤离的公司时,我们看到两个层面的因素:跨国企业总部层面的决策(Corporate-level)因素和运营层面(Business-level)成本因素。理解战略撤离也需要从这两个层面开始。

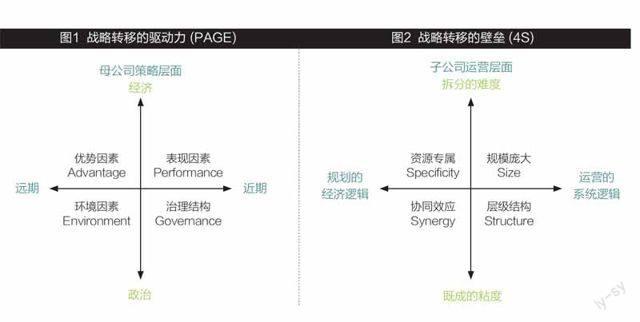

以总部策略 (Corporate-level strategy) 观看撤出行为,综合文献研究和上述企业的特征,我们找出四项驱动力,其缩写为PAGE:绩效 (Performance)、优势 ( Advantage) 、治理结构 (Governance) 和环境 (Environment) (见图1)。

绩效因素 (Performance) ,特别是收入、回报、利润率等表现指数的降低,成为跨国企业从海外市场战略转移的重要决策考量。十年来,汇率从2005年的8.27(中间价)到2015年的6.26,人民币升值超过30%。最近三年,各地的劳动力成本上升幅度也在17%(江西)到38%(四川)之间。我们的调查显示,运动鞋类、化工等制造业开始向东南亚国家转移。这和90年代,电子行业从新加坡、台湾和香港向中国大陆转移的规律相同。

优势因素 (Advantage),占位的优势,内部资源调配的优势,和母公司利用所有权实施统一的管理优势,已经从单一国度的计算进化到跨国度的地区性统筹安排的新高度。文献显示,地区化和集束化 (Regionalization and clustering) 是最近十年来的趋势。跨国公司在更大的区域范围内统筹调配资源,为全球范围内的竞争服务。以最近将部分生产向美国本土回迁的GE、卡特彼勒和福特为例,他们希望更多利用智能机器人、全自动化生产、新材料和新设计技术。新生产要素的企业主要集中在美国本土。贴近研发基地生产的策略符合商业生态的规律,有利于更新企业的核心竞争优势。

治理结构 (Governance) ,股权结构、董事会组成、内部议事和监管的规定以及国家法律法规变化而产生的治理结构调整,这些都会影响跨国公司的战略转移决策。1986年《外资企业法》公布后,跨国公司开始自然终结过去的合作或合资企业,以求获得更大的决策自主权。从时间点上看,关闭到期的合资或合作企业,重新考虑独资、全资,这也是转移现象的驱动力之一。例如,一家在上海的医疗诊断器械外资企业顺应母公司新的外包服务模式而解散了合资的营销公司,尽管合资的营销公司一直盈利。

环境因素 (Environment) ,包括自然环境、人文环境和制度环境,也会引发跨国企业的战略转移。美国商会的2015年调查报告显示,跨国公司一方面对反腐败和知识产权保护表示满意,另一方面也对政策快速调整感到不适应。对不确定性的担心,对新政策程序的陌生,跨国公司因此而进行防御性自我保护的调整,包括战略转移的举措。

进入海外市场时就规划撤离,这是总部策略必要的一环,始终受四项驱动力(PAGE)的影响。但是,在中国的运营背景下,总部策略受制于具体运营条件,必须考虑撤离的机会成本。

战略转移的成本因素

在运营层面 (Business-level strategy) ,跨国企业战略转移的成本主要来自四个方面:资源专属 (Specificity) 、规模庞大 (Size) 、协同效应 (Synergy) 和层级结构 ( Structure)(见图2)。这四方面在中国市场表现得尤其突出。为避免机会成本和转移过程中的损失,跨国企业首先应该认真考虑“转型”的选择。

资源专属性 (Specificity) 是战略转移的第一种成本因素。与现金等通用性生产要素相比,根据属地特征而设计的组织形式、厂房、与当地利益相关者的合作关系、以及管理层积累的隐性技能等是高专属性资源,无法简单搬迁到新的投资地点,只适用于现在的经营环境。

协同效应 (Synergy) 是第二个成本因素。在华的外资企业可能是公司全球布局的一个关键部分,它属于系统产品。例如研究语言识别技术著名的微软亚洲研究院,它与企业内部其它活动之间的互动关系合成为组织的竞争能力,很难简单分离。另一种类型的协同效应体现在产业链上下游一体化。

考虑撤离时,专属和协同这二种成本体现出经济规律的二面性。专属资源很难拆分,转移时变成了沉没成本。协同效应一旦形成,组织内部各项活动之间产生强烈的“粘性”,转移时克服既有的粘性的成本必然提高。

母公司和海外子公司之间的决策层级结构 (Structure) 是第三种成本因素。我们的调查显示,越是成功的跨国公司,子公司高管参与决策的程度也越高。战略转移必然涉及到子公司高管的去留。依据在决策结构中的影响力,子公司高管要么强烈反对撤离,要么期待被调离到一个福利性的等待退休岗位,要么要求高额离职补偿。从诺基亚撤离中国的经验看,无论哪一种都给母公司带来巨大的转移成本。

规模 (Size) 是影响战略转移决策的第四种成本。投资规模越大,战略转移的成本越高,决策周期也越长。以韩国三星为例。2012年三星在西安设立一期为70亿美金,总投资为300亿美金的闪存芯片生产厂。与之相配套的还有10年免税和10年半税的政府政策优惠和城市规划配套工程。如果三星从中国市场转移,仅西安项目的实际成本就超过300亿美金。

在中国,类似三星的跨国企业很多。它们的投资都经过长期的规划,有内在强烈的规模经济逻辑。经过多年的运转,母子公司之间,供应商之间,企业内部各项活动之间的日常运营的习性和相互适应已经形成。战略转移所涉及到的拆分与肢解活动必然干扰业已成形的生产秩序。对这种干扰产生的混乱和对控制混乱能力的担忧都成为战略转移决策的壁垒因素。

在公司战略 (Corporate-level strategy) 层面,跨国企业长期存在四项转移的驱动力,这是常态。从运营策略 (Business-level strategy) 来看,四种成本越高,撤离的决策越难做出。以跨国企业在中国市场经营时间之久,市场份额之大,撤离并不是一个经济的选择,转型才是上策。

跨国经营“单边优势”的困境

跨国企业没有走出“进入”与“撤离”的二难选择,因为50年代以来,跨国经营的思考模式维持不变,一直都是从“先进的西方企业”的视角看待如何利用“落后地区资源”。跨国经营的重心落在建立和维持有利于母公司的“单边优势”策略上。这种“单边优势”思想也集中体现在唐宁 (J.Dunning)、巴特利特 (C. Bartlett) 和戈沙尔 (S. Ghoshal)、巴克利 (P.J.Buckley) 等人的跨国理论中。

在唐宁的LOI模型中,“单边优势”思维体现为“控制”,控制决策权、信息流和组织能力。所有权 (Ownership) 和内部化 (Internalization) 能扮演的控制效果最终落实到“地缘优势”上 (Location advantage) 。无法控制之时,便是转移之日。

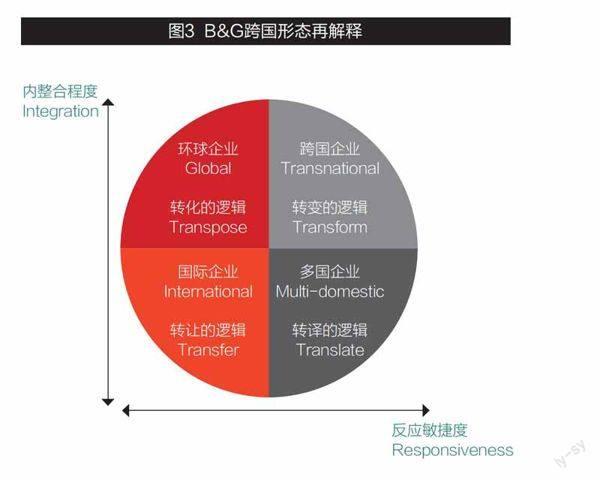

唐宁的二战后跨国经营模式赶不上上世纪90年代的变化。巴特利特和戈沙尔的四象限模型(本文简称B&G模型)修补了不足,并继续“单边优势”的策略目标。为解释B&G模型隐含的“单边优势”思维,我们在每个跨国策略选择下面加注了它背后的组织逻辑(见图3)。

在B&G模型的第一象限,“国际型企业”的海外经营既包含普及性产品,也包含客户化服务。它在母公司“中央控制”和属地“快速反应”二方面找平衡点,例如IBM中国,其组织逻辑强调从母公司向海外子公司“转让”知识、技能和组织能力。

第二象限的“多国企业”要么是生产形态上必须符合属地的特征,要么是主要为属地的客户服务,必须反应迅速。这样,母公司就不能太强调内在的整合和中央控制,必须让海外公司有运营的自主性。在中国的联合利华就有这样的特征,其组织逻辑是将母公司的策略基因(从文化、语言到商业模式设计)“转译”到多国的形式框架中,外表当地化,核心思想保持母公司的风格。

第三象限的“环球企业”一般为标准化、通用型产品的生产企业,例如广州本田。因为产品标准化程度高,客户化程度低,母公司会加强中央控制,希望通过内部化的整合创造规模和协同效应,其组织逻辑为“转化”母公司的行政控制到子公司,保持内部集权化的管理优势。

上述的三种跨国经营的组织逻辑有一个共同点:由母公司向子公司输出的单向维度特征。这与母公司所追求的“单边优势”一致,并与20世纪国际环境的特征相对应。随着环境的变化,最理想的组织形式是第四象限的“跨国企业”,一种既包含高度的母公司中央集权整合控制,又允许属地子公司保持自主性,保障快速敏捷反应能力的跨国经营模式。GE、强生等企业尝试这样的策略,但比较成功的还是像麦肯锡这样的跨国咨询企业,其它都遇到不同的问题。

“互惠经济”下的跨国经营:中国的试验

波兰尼 (M. Polanyi) 的“属地化” (Embeddedness) 和巴瑞 (J.W. Berry) “互涵化” (Acculturation) 的概念为在华外资向“互惠经济”转型提供了指导性的二个维度。

借助人类学的方法,历史经济学家波兰尼将抽象的研究与实在的经济活动区别开来。前者关注抽象的原则是怎样被遵守的,而后果更强调实在的经济活动有什么独有特征。波兰尼因此而开发出的“属地化”概念被社会学家广为应用。放到国际企业在中国的经营环境中,“属地化”将跨国经济活动置于所在国的具体社会关系中去考虑它的效率和公平问题,认为剥离了具体社会关系的策略要么片面而不能长久维持,要么有失公平正义而会受到惩罚。2014~2015年间,美国高通和英国GSK在中国的经历就是例证。

基于同样的人类学研究,波兰尼指出历史上各国在各个不同时期都存在过实体中的“互惠经济” (reciprocity in substantive economy) ,即通过分享和互助的经济组织形式来满足社会的需要。以中国的世界影响力和经济扩张的愿望,外资企业必须学习从“互惠经济”的角度不断提高“属地化”的程度,从“以外资的眼光看中国市场”转向“以中国的视野看世界市场”。“属地化”就是要理解中国当前的政治关系、生产关系和社会关系,并选择符合互惠共赢的跨国策略。

社会心理学家巴瑞的文化相互兼容的“互涵化” (Acculturation) 概念是另外一个在华外资转型的维度。在此,它指的是1)文化双通,中外相互适应;2)“互涵化”既可以是多文化共存,也可以说是融为一体的新文化;3)它包括相互学习和适应对方的行为方式、语言习惯、价值观念、甚至无法言表的潜规则;4)它会经历“接触-冲突-适应”的三阶段。与B&G的跨国模型相比,互涵化强调双向的学习和改变,而前者只关注单边的文化输出。“互涵化”过程不是东风和西风相互压倒的较劲过程,而是彰显各种各样的可能性,深度理解共同的新文化的过程。如图4所示,即为从“单边优势”到“互惠经济”的跨国公司形态的转型。

“互惠经济”的初始模型在最近的全球化过程中都已经出现。在下面的案例中,除了第三个例子外,其它的初型发生在中国。它们业已取得的成功说明转型的可行性。

第一种是“互联化”(Internetted) 的企业。与过往的技术不同,互联网技术去中心化,本身就是一个诸多文化“互涵化”的过程,难分彼此。利用互联网技术提供产品和服务的企业一出生就是新型的国际化企业。数码技术的低复制成本的特征成全了企业一定程度的属地化。例如,淘宝网通过大数据分析,企业的网站自动以本土语言在各国向目标客户营销,其提供的产品与服务内容也随属地的人文特征重新组合。这类企业可以24小时运营,充分利用信息中介的力量,不断扩大网络效应,力求保持对消费者关系的需要方垄断优势地位。网络中立的逻辑有利于与各方保持等距离,为网络优势服务。

第二种是巴克利描述的“集约化” (Glocal) 企业。类似于航空业主、副机场的辐射圈设计,集约化企业利用网络技术和人力资本的组织优势形成“区域布局,中心调度”辐射圈,并有选择地推行“互涵化”和“属地化”。以星巴克咖啡在中国的实践为例,经历“故宫星巴克之变”后,星巴克更加强调咖啡文化的中国化。从营销、门店设计到人事制度,星巴克的人文策略既有总部的文化,又揉合了中国元素。在属地化方面,星巴克不仅从云南采买阿拉比卡咖啡豆,还在云南与爱伲集团合作建立培养咖啡农场的基金,寻求共同发展的方法。到2014年,中国已经成为拥有超过1000家店面的星巴克“第二本土”。以具体业态决定分散或集中的组织结构,它们遵循集束的逻辑 (Hub-and-spoke)。

第三种是“源本土化” (Vernacular) 的企业。它的策略核心是:不转让、不外部强加,一起“源自本土”,从主意、观点、材料到语言和组织。曾经为上海世博会设计丹麦馆的英格斯 (Bjarke Ingels) 的全球BIG建筑设计就是一个典型。他们的“源本土化建筑设计”强调从利用当地条件发展到浸淫其中,即敏锐地观察和阐释当地的人文、气候、材料、能源使用、审美价值观和功能传统。其业务就是像“助产妇”一样,把人文与自然关系的精气神用建筑表现出来。“源本土化”力求用方言表达属地人民的思想,用有机进化过程的观点容纳矛盾和冲突,让各个方面的利益相关者的意识都能合理表达。对这样的企业,任何限制条件不过是挑战设计师的一个新变量。把这样的建筑设计思想嫁接到跨国公司中来,将带来意想不到的增值新维度。方言蕴含当地文化的精、气、神。方言的逻辑是这类企业的根本策略思想。

第四种是能够自如地容纳多元文化(大都会式的融洽)的“生态化” (Eco-cosmopolitan) 企业。按照后现代文化学家图尔明 (S. Toulmin)的解释,大都会式的文化融洽(Cosmopolitan) 有不同于现代多元化的特征:1)人文第一;2)遵从各地的特殊性;3)学会用方言沟通;4)百花齐放才是春;5)实践与实用的思想;6)先理解,然后才能理性;7)生长过程有自己的时态特征。从互惠经济的最大交集的角度去看,自然生态和人文生态是跨国公司和中国政策方共同关注的领域。时至今日,没有任何经济活动不会涉及到自然生态的保护和改良。保护和改良的任务同样适合跨国企业与属地人文生态的关系。西安杨森制药就是在自然与人文二方面都做得生态化的成功例子。上世纪80年代,比利时杨森制药几经周折找到地处深山的陕西汉江制药,不是为了合作,而是为了起诉对方盗用治疗寄生虫病的四咪唑专利。经历来回多次冲撞,保罗·杨森博士对中国同行的态度从愤怒到理解,从尊重到寻求合作。做为最早一批合资制药企业,西安杨森成立的过程就代表了一个艰辛的“互涵化“与“属地化”的征途。当时的庄兴祥总裁已经将西安杨森与中国和美国(母公司是美国强生)人文生态融为一体。西安杨森既有“重走长征路”,“天安门放飞和平鸽”等经典的中国人文活动,也有自上而下宣讲“强生的信条” (Credo) 的母公司文化洗礼。在它连续获得最受尊重的外资企业称号之时,它的业务表现也是各大医药公司的标杆。作者之一与西安杨森合作了5年,亲身感受到它是如何像生物有机体一样,与各类医院和药厂开发适合中国政策环境的商业策略。有机的逻辑是它成功的核心。

我们选择上面的四个例子来描述“互惠经济”的跨国形态,因为它们既包含新技术企业,也有传统行业,既有高智慧资本型的企业,也包括劳动密集型服务企业。表2是对它们所代表的四类跨国企业经营形态特征的进一步总结。

向“互惠经济”转型的行动策略

向“互惠经济”转型的跨国公司需要制度创新的行动。从历史上一系列国际企业的制度创新实践中,我们总结出适合中国制度环境的五种做法:直言不讳 (Straight talk) 、双赢的游戏 (Winning game) 、包容的议程 (Inclusive agenda) 、高尚举措 (Noble acts) 和不断总结 (Generalizing) 。取其在微冲突中不断寻找动平衡点之意,简称为“秋千” (SWING) 行动策略。

跨国企业要直言不讳 (Straight talk) ,真实地反应制度的利弊,不惧怕暂时的情绪冲突。以目前的中国制度不断完善的背景,直言不讳的价值远高于外交辞令式的公关沟通。因为,短暂的情绪冲突能够扭转意识观念,帮助播下“互惠经济”的概念种子。以淘宝与工商成功互动为例,在可以合理冲撞的时候不必一味低姿态求和,不可浪费了“热烈讨论”的时机,不能错失立规的好时机。

力求双赢的游戏 (Winning game) 。中国方面要认识到,外方无条件的退让不一定对中国经济长远有利。外资企业要理解,除了经济目标外,还有许多社会、政治、文化和公共关系的筹码可以交换。星巴克在几次公共危机中的表现值得借鉴。在价格、故宫星巴克、添加剂等危机中,星巴克有分寸地承担和退让,并同时获得更多的机会,融入中国社会。双赢的游戏创造正面的激励效果,让中外双方看到积极行动带来积极的效果。

包容的议程 (Inclusive agenda) 让双方有机会回旋和妥协。外资和它的利益相关者都需要向各自的主体负责。中外双方涉及到的问题往往有历史沿革和政治政策的风险。因此,外资可以从具体的、容易形成共识的环节开始。双方可以从议题、讨论的程序、沟通的语言、专业标准、权威认定等中性的因素开始。这样的做法能潜移默化地提升共同工作的组织能力,为开拓一个渐进的过程准备好工具。

适时的高尚行为举措 (Noble acts) 能打动利益相关者的心。在讨论制度大问题的时候,别忘记讨论者都有一个火热的心。当一方为了正当的公共利益作出高尚的妥协和牺牲时,它会产生意想不到的正能量。80年代,在中方无法筹集到合资注册资金之时,杨森博士助力中方申请比利时的政府贷款,合法地用比利时的钱做中方入股的资金,成立了西安杨森。这一高尚体贴的举措为后来的合作注入难以言表的正能量。

不断总结规律 (Generalizing) ,积淀共识,让每一次碰撞为制度测稳服务。无论是程序、语言、规则,还是法律法规的提案,无论是可以付诸文字的公告,还是相互理解的潜规则,中外双方在创立制度新规矩的过程中要阶段性地确立已经获得的共识、正在攻关的难题和无可动摇的信念。只有这样,才能克服行政行为的任性,为长治久安服务。

结论

以其全球军事影响,美国有政治上的“美国例外论”。从跨国转移的困境看,中国有经济上的“中国特殊论”。特殊在于二方面:外资可以撤离,但逃脱不了中国经济的全球影响;中国能够惩罚追求“单边优势”的跨国公司垄断行为,但对外资的治理结构危机仍然存在。我们的分析显示,“互惠经济”思维下的跨国形态可以有新的选择。目前倍受关注的外资问题刚好为转型选择提供了良机。对于准备进入“一带一路”大战略的中国企业,在华外资的今天就是它们在国际市场的明天。文化的“互涵化”和经营的“属地化”也将是中国企业必由之路。

鲍勇剑:加拿大莱桥大学管理学院副教授、复旦大学管理学院EMBA特聘教授,即将出版新著《新技术的胜算》

袁文龙:加拿大曼尼托巴大学阿斯皮尔商学院创业学讲席副教授