爱恨迷宫

2015-05-30

特拉维夫人,他们和阿拉伯人纷争的历史、他们自我处境的表达,以及他们繁华的都市新生,纠缠在一起,错综复杂。

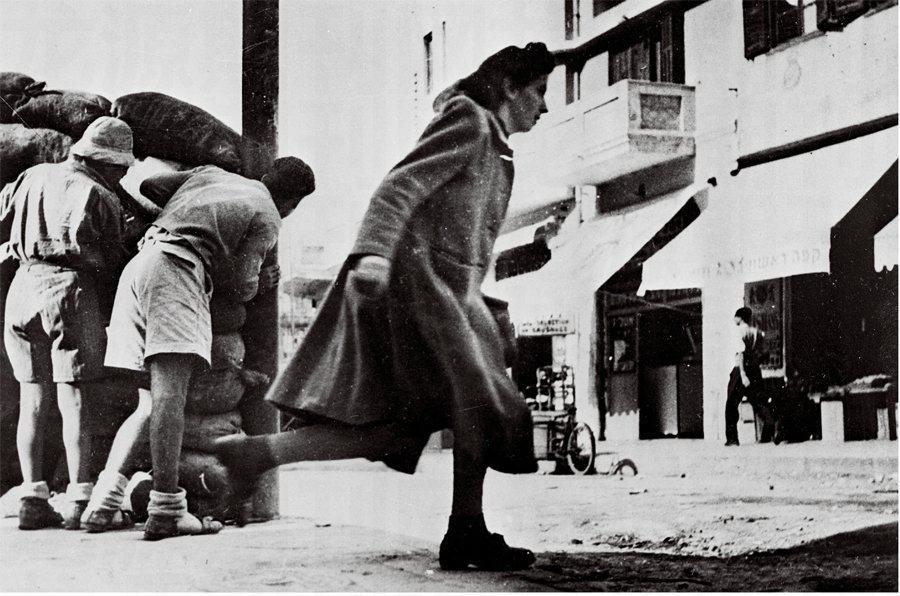

起先建都于特拉维夫的以色列,希伯来文意为“与天使搏斗的人”。但事实上,以色列搏斗的对象,往往是周边的阿拉伯人。

1947年联合国大会决定,在巴勒斯坦建立一个犹太国家和一个阿拉伯国家,但阿拉伯人不买账,他们认为以色列离开故土已经2000多年,但阿拉伯人已经在巴勒斯坦生活了1300多年,而且历史上残害犹太人多为欧洲所为,此举等同于牺牲阿拉伯人的利益。

于是1948年5月14日,以色列在特拉维夫当天宣告成立的第二天,就与周边的阿拉伯国家爆发了第一次中东战争,特拉维夫,被埃及、叙利亚、外约旦、黎巴嫩、伊拉克、沙特阿拉伯、也门众敌对国矛头所向。最后,以色列以惨痛的代价险胜,但停火后的分界线比联合国领土分制规定的面积大了6200平方公里。

两年后,特拉维夫理所当然地与雅法老城合并,合称为特拉维夫-雅法市。此后特拉维夫的故事,始终笼罩在5次中东战争在内的阴云中。

在特拉维夫某个只有几十个摊位的古董市场里,可以看到英托管时期克莱银行特拉维夫分行的存折、写着布达佩斯频段的收音机、二战盖着纳粹帝国出入境章的护照……可能出入市场的人,比如德裔犹太人、俄国苏联的犹太人、来自伊拉克等地的东方犹太人以及后来以色列从埃塞尔比亚救出的黑皮肤犹太人,他们在纷繁的古董中行走,开始用同样的希伯来文交流(而不用移民前国家的语言)。曾经的历史困境看似告一段落,但他们好像也没找到新的出路。

“我们什么也没失去”(We lost nothing)、“无助”(helpless)、“直到我们再也不能”(Until we couldn't anymore)、“我们的心从不在它里边”(Our hearts were never in it)等语句,分别被涂鸦在特拉维夫等地倾颓破落的房屋的墙上,并且作为纹身纹到了人们身体不同的部位上。每个语句对应的城市涂鸦的风景照,市民或捂脸或攥拳的人物照,又与不同造型的心被掏空的铅笔画抽象小人构成三位一体的语言。以色列艺术家Know Hope用这些三三一组的画面,表达了以色列人当今的生存处境。

在特拉维夫,大学、商店、银行、药房、电影院等公众场合都要查包安检,大包需要把东西一件件拿出来。保安的装备丝毫不马虎,墨镜、耳机、步话机、手枪甚至微型冲锋枪样样齐全。曾在以色列工作生活过的女诗人唐丹鸿的犹太丈夫大卫,有一次把包落在了特拉维夫的一家儿童诊所,等到他在20分钟后返回医院时,诊所和附近楼的人都已经疏散了,警察正准备引爆他的包……“想到他那破包会被炸得碎片横飞尸骨无存,我笑得滚翻在地”,唐丹鸿在文章中写道。

以色列法律规定,公共场所发现的无主包一律被视为炸弹嫌疑,都会将之销毁。最后大卫和警察连连道歉,警察笑着跟他说,“你及时回来省了好大一笔引爆费,不然一个无辜的包又被炸了。”周围的人也跟着乐。

特拉维夫的左派人士十分反感搜包检查,“你是不是觉得如果没有这些安全措施,恐怖分子就会专挑这些场合杀人?你不觉得任何一个想杀人的人都可能做,而并非只有巴勒斯坦人”,“在以色列,一个无主包,无处不在的保安翻包检查,巩固的是你脑中对巴勒斯坦人的敌意和防范”。

而每当有巴勒斯坦恐怖分子威胁到以色列的安全时,以色列经常以更恐怖的姿态回击,这往往造成大量包括妇女儿童在内的巴勒斯坦平民伤亡,也直接招致了曾经“偏袒”以色列的美国和联合国的谴责。玻利维亚政府直接称以色列为恐怖主义国家,与之断交。而经过三次中东战争的以色列,在1980年立法强行认定被其占领的犹太教、基督教、伊斯兰教的三教圣城耶路撒冷为首都。虽然,多数国家的大使馆依旧设立在特拉维夫。

以色列的敌意和强硬也催生了如下情景:2002年8月的加沙地区,一万多个阿拉伯孩童和家长一片歌舞升平,他们唱歌发糖果,因为哈马斯组织炸掉了希伯来大学的自助餐厅,造成8人死亡,80多人受伤。14岁阿拉伯小孩萨雷·阿提提把以前收藏了半书包的皮卡丘等宠物小精灵卡牌全扔了,他的兴趣转向了带有伊斯兰圣战组织圣战烈士照片的项链。

特拉维夫人和阿拉伯人的关系,两部电影做出了两种不同的呈现。《安娜·阿拉比亚》取材于真实故事,描绘了奥兹维辛集中营的幸存者汉娜·克里巴诺夫与她的阿拉伯丈夫Yussuf Abu Warda的跨民族的家庭往事。汉娜出嫁后改名为安娜·阿拉比亚,阿拉伯语意为“我是阿拉伯人”。她和她的邻居贫穷却又精神富足的生活打动了前来采访的犹太女记者雅儿,雅儿随后放弃工作,在此地定居。这个贫穷的街区,位于犹太人独立门户的特拉维夫,与曾经阿拉伯人不绝于市的雅法老城的中间地区,很容易被人理解成为纷争之地。在这个残破的地方,雅儿与阿拉伯邻居们谈天说地。

电影《泡沫》中的三人公寓就像是一个诗歌的意象,其空间如同特拉维夫本身,看似远离纷争,但却难以维持安详。在八九十年代以色列电影中经常出现的同性恋情节——通常象征超越种族、政治的感情,或是去政治化的个体境遇的流露——也是这部影片的重头戏:巴勒斯坦青年Ashraf闯入这个小公寓,隐藏自己阿拉伯人的身份,在特拉维夫工作生活,与以色列退伍军人Noam相爱。但一次自杀式的爆炸,正如被捅破的气泡或者随时消散的泡沫,在影片最后夺去了两个人的生命。Ashraf因为姐姐被以色列军人失手打死,悲痛之中化身人体炸弹,和恍惚出现的Noam一同前往了另一个地方。

而下面两幅特拉维夫的现实图景,及其背后盘根错节的历史恩怨,如同Know Hope的艺术品,分别与上面两部影片看似虚拟的舞台镜头依次形成三位一体的对照,隐含了无数文本难以表达的特拉维夫人的情感困境,或者出路的可能。

首先是以特拉维夫为根据地的金属乐队Orphaned Land的演出现场,那些台下时不时地打着金属礼(向金属乐队致敬的专属手势,攥拳后,食指和小指伸开,似魔鬼的犄角)的观众除了大批犹太人,也不乏大批的基督徒、伊斯兰教的阿拉伯人。Orphaned Land的歌曲从不同的宗教中及传统音乐中汲取灵感。

“我在黎巴嫩长大。在我还是个小女孩的时候,电视上猫和老鼠的动画片播放完,就是真主党的宣传画面,里边以色列士兵或被绑架或被行刑。我就是这样长大的。我被教导憎恨你们,我甚至可能会杀你们,但当我听到你们的音乐,我相信做出这样曲子的人不是坏人。”这是Orphaned Land肚皮舞娘Johanna Natura的故事。因为热爱自己的祖国,她在表演现场挥舞黎巴嫩的国旗,此举立即激起了真主党的不满,禁止她返回故土,甚至还要对她处死刑。和巴勒斯坦人一样,黎巴嫩也经常和以色列爆发大规模流血冲突。

但演出现场挥舞旗帜的往往不只是Johanna,沙特、伊拉克等阿拉伯国家的国旗在观众席中此起彼伏。“敌人”们聚在一起,一派歌舞升腾的气象。

另一幅画面来自熙熙攘攘的拉宾广场。这座特拉维夫最大的广场原名为列王广场,为纪念以色列前总理拉宾而改名。鹰派到鸽派,是拉宾政治生涯的走向。1岁时,拉宾随家庭迁入还是不毛之地的特拉维夫,原本怀揣梦想,致力于成为一名灌溉工程师,但受二战影响,他开始了军旅生涯。任以色列国防部长期间,他曾残忍地镇压过包括儿童在内的巴勒斯坦示威者,在第二次出任总理时,他也与巴勒斯坦解放组织和约旦签署了和平协议,并于1994年获诺贝尔和平奖。

但获奖后第二年,拉宾的血却流淌在列王广场上的和平集会之上。现场以色列右翼激进主义分子Yigal Amir掏出自制子弹的左轮手枪,向参加大会的拉宾的胸口和背部分别开了两枪。拉宾去世后内塔尼亚胡上台总理之位,完全摈弃了拉宾提出的“土地换和平”政策,坚持不在占领巴勒斯坦的土地上撤军,巴以之间的冲突,再次进入了至今无解的局面。

这幅熙熙攘攘的拉宾广场速写,包括广场四周大量形形色色的咖啡馆,人们路过鲜花和纪念碑,偷得浮生半日闲。