川西茶地生态养鸡林下种草品种组合筛选试验

2015-05-30赵必迁任焕平

赵必迁 任焕平

中图分类号:S815.2 文献标识码:B 文章编号:1673-1085(2015)06-0045-02

川西山地依托良好的生态环境,大力发展生态茶业生产基地,仅雅安市就拥有茶园面积84.9万亩,为了充分利用茶树下和间距有效空间,同时能为茶树提供优质有机肥,近年来在茶地进行鸡放养得到一定发展。但是在实际生产中,放养鸡需采食大量草料,生态植被易遭破坏,不易恢复,有必要在茶树下和茶树间距有效地面进行人工种草,而相关草种组合基本未见研究报道,较大制约了茶地发展放养鸡产业健康发展。本试验选取川西山地典型的茶地进行优质牧草不同品种组合种植并结合鸡放养,通过测定放养期鸡生长情况以及观察轮空放养场地植被恢复情况,综合筛选出较为适合的人工种草品种组合,供茶地养鸡生产一线参考。

1 材料和方法

1.1 试验地点 作为川西山地典型区域的雅安市行政辖区内共计选择4个茶地(茶树高度、茶地平均坡度、海拔、水源、通风、阳光、土质、肥力等自然环境基本相同)。每个茶地(32亩)分为4个平均8亩的轮牧小区。

1.2 试验时间 2012年7月对茶地进行平整工作,8月进行播种工作,豆科牧草(白三叶、紫花苜蓿)在分枝后,禾本科牧草(黑麦草)在枝节以后至抽穗期开始进行鸡放养,每个轮牧小区放养7d,一个茶地(4个轮牧小区)放养28d(4周),3个轮回轮牧,共计放养84d(12周)。

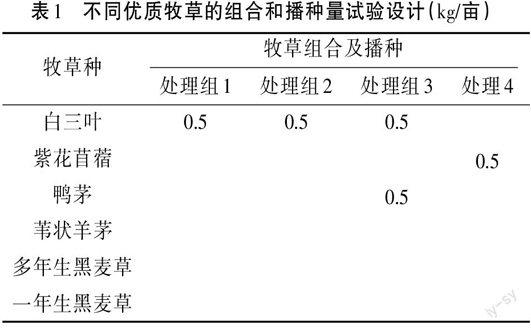

1.3 试验草种及播种组合 茶地以白三叶、紫花苜蓿、一年生黑麦草、多年生黑麦草、鸭茅、苇状羊茅不同的组合比例进行混播或间作条播,草种组合比例和播种量见表1。

1.4 放养鸡种及群体数量 每个场地选择草科鸡(川西山地优良地方鸡种)作为放养鸡种(公母各半),每个试验鸡放养群体控制为400只,鸡放养密度按50只/亩。

1.5 饲养管理 试验鸡苗进行育雏,20日脱温,转入放养鸡舍进行适应性饲养20d,40日龄开始进行茶地放养,每个轮牧小区轮空21d进行清扫、消毒等工作,促进牧草的生长恢复,饲料都为同一厂家育雏和放养期的配合饲料。茶地放养需进行必要的放养调教、补水、补料等放养鸡饲养管理。相关饲养管理参照《林下生态放养肉鸡生产技术规程》(DB511800/T 1-2014)相关要求进行饲养管理。

1.6 观察和测定指标

1.6.1 鸡生长性能的测定 增重:测定开始放养和结束放养的鸡体重,计算放养期间的体增重。

料重比:记录放养期间补料的数量,结合鸡体增重计算料重比。

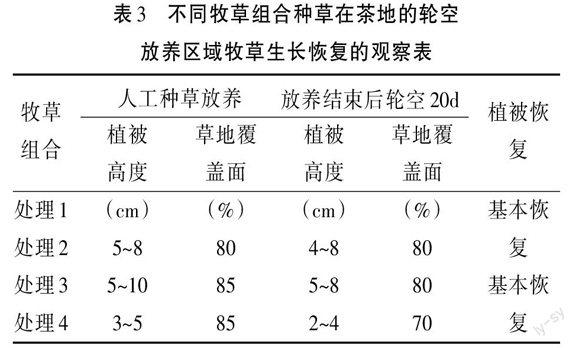

1.6.2 人工种草植被恢复情况 对人工种草轮牧小区放养结束后轮空20d的地面植被测定植被高度和草地覆盖面评估生态修复和植被生长情况。

2 试验结果

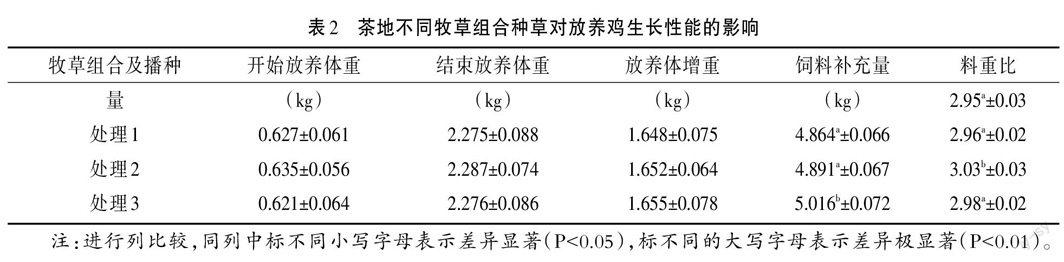

茶地不同牧草组合种草对放养鸡生长性能的影响见表2,可知处理3的放养鸡饲料补充量最大,显著高于其他处理组(P<0.05),料重比达到3.03,显著大于其他处理组(P<0.05),其他处理组间的饲料补充量和料重比差异不显著(P>0.05)。放养鸡体增重在处理组间差异不显著(P>0.05)。说明茶地间播处理1每亩白三叶500g+多年生黑麦草1500g混播的牧草组合、处理2每亩白三叶500g+一年生黑麦草1500g混播的牧草组合、处理4每亩紫花苜蓿500g+一年生黑麦草1500g混播的牧草组合,即每亩用豆科500g+禾本科牧草1500g间作条播,能起到提供更多草料、减低饲料耗用量、降低料重比的效益。

由表3可知,不同牧草组合放养后轮空20d测定的植被高度基本恢复到放养前水平,但是处理3放养后草地覆盖面只有70%,低于放养前水平的15个百分点,植被轻微破坏;处理1放养后覆盖面完全恢复到放养前水平,处理2、4放养后覆盖面都达到80%水平,都略低于放养前5个百分点,基本恢复。由此可知处理1、2、4牧草组合种草养鸡植被得到基本恢复,从生态角度考虑,为较为理想的人工种草组合模式。

3 结论

本实验表明在川西茶地人工种植每亩用白三叶或紫花苜蓿的豆科500g+一年生或多年生黑麦草的禾本科牧草1500g间作条播的牧草组合和混播量进行鸡放养,按照轮牧放养技术,在不影响人工种草生态植被和鸡体增重情况下,降低饲料消耗,降低料重比,综合经济和生态效益最佳。