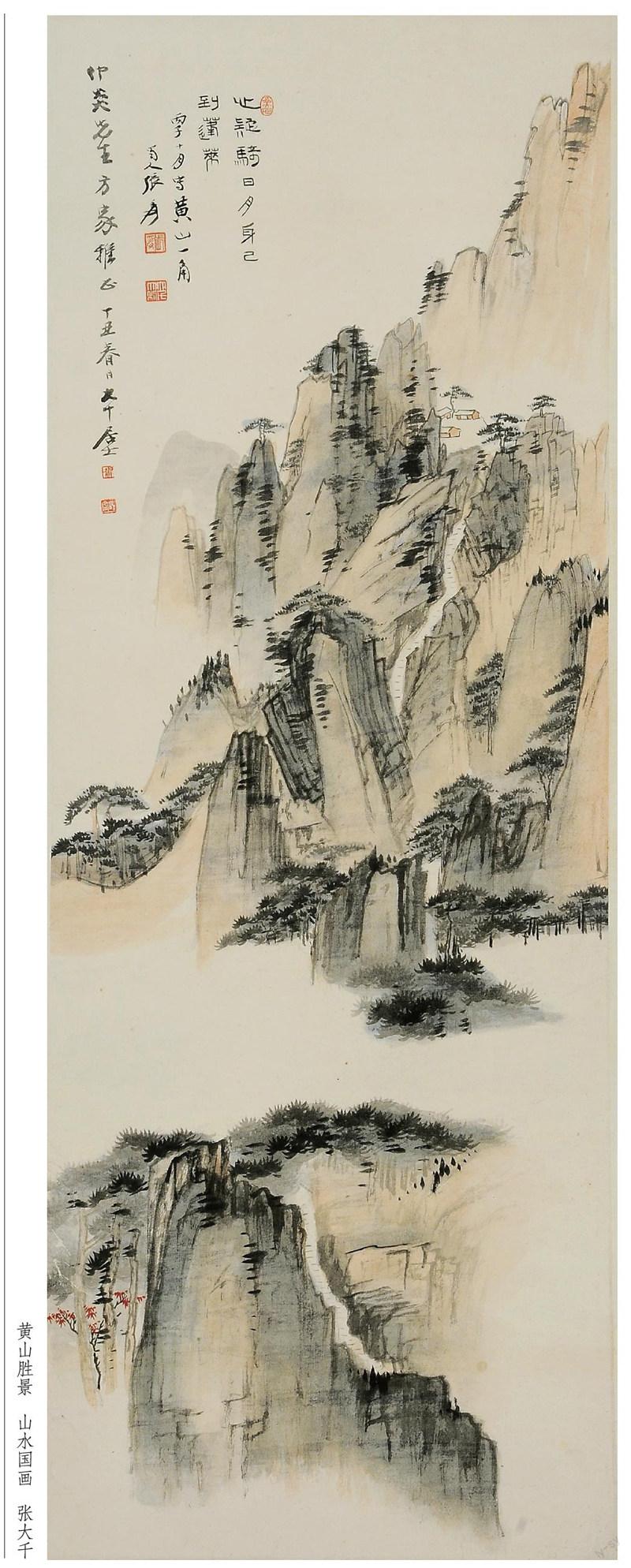

张大千山水琐谈

2015-05-30魏春雷

魏春雷

提起张大千的山水,人们总喜欢提到石涛。的确,张大千早年确实对石涛下过功夫,模拟之作足可乱真,即便见多识广的业内专家也常常真伪莫辨,但石涛绝不是张大千山水的全部。张大千临摹古迹的功夫也常被人以“造假”为由而遭诟病。而对其天赋与勤奋,世人却多避而不谈,如此这般,着实让人难以心服。张大千绘画题材之广泛,非“五百年来第一人”之评能限,即便单讲山水,张大千也足以颉颃古贤、傲视同侪。这里所说的山水,还不包括他晚年别开生面的泼彩之作。

提起张大千,人们很容易想起他晚年瑰丽斑斓的泼彩山水。其实早在唐代已经有了泼墨画法,据《宣和画谱》记载:“王洽不知何许人,善能泼墨成画,时人皆号为王泼墨。”清代沈宗骞在《芥舟学画编》中提到:“墨曰泼墨,山色曰泼翠,草色曰泼绿,泼之为用,最足发画中气韵。”可见泼墨泼彩古已有之,非张大千首创。但记载归记载,流传有绪的典型的泼墨泼彩作品至今难得一见,人们对泼墨尤其是泼彩的直观认识多来自张大千作品。张大千晚年的泼彩作品绚丽华滋,的确别开生面,让人耳目一新。张大千之后作泼彩者不在少数,但无论作品数量还是质量都难以与张大千相提并论,其实泼彩部分本身更多受材料本身质量影响,画家的技术高下倒在其次,正如明代李日华《竹懒画媵》所说:“泼墨者用墨微妙,不见笔迹,如泼出耳。”也就是说,泼墨泼彩总不免工艺性。张大千以精湛的功力与过人的才华,举重若轻,才点石成金,使得泼彩具有了动人的魅力。张大千的高明之处不在泼彩本身,而是其全面而扎实的传统功夫。泼彩部分在张大千的画面上尽管面积不小,但仍然可以说是锦上之花,其不可及处正在泼彩之外。

张大千晚年以泼彩作山水,水色斑斓,气象万千,素享盛誉。那些大面积或清丽或幽深的泼彩,亦真亦幻,引人遐想,张大千驾驭纸、色、水的本领让人叹服。张大千山水早年寝馈石涛,颇传清湘老人形神,临仿诸作,专家莫辨真伪,功夫之深,并世罕有其匹。正是这样的功夫,才使他晚年的泼彩之作能粗中有细,遂免空疏之弊。当人们的目光从画面的彩墨迷离间移开,可以尽情品味笔笔不苟的古木层岩、人物舟楫,虚实并用,相映成趣。单以技术的层面来看,张大千对“五百年来第一人”(徐悲鸿)的评价就是当之无愧的。纵观张大千的作品,会发现他对色彩的运用是深有会心的。那些专尚水墨、不屑设色之辈,虽然不无个人喜好的原因,但更多的有避难从易、自欺欺人之嫌。对设色没有研究而能懂得“墨分五色”的妙处,实在让人难以置信。

张大千山水早年取法石涛、八大山人,对水墨颇有心得,临仿之作,常能乱真。八大山人以水墨简淡清润著称,与明季董其昌一脉相承,但八大山人的淡与董其昌的淡又有明显的不同。八大山人的用墨与他用生宣有直接的关系。生宣因为工艺原因,具有渗化水墨的特性,这是画家面临的新的问题,因为此前的材料多不具备类似特性,材料变了,技法不能不随之变化。古人讲“惜墨如金”,在八大山人这里,有两层含义,一是画面物象少之又少、简之又简,二是善用淡墨。这些又自然地让人产生出空、淡、虚、无之类联想,以至于认为八大山人的画中有禅味之类,其实这些说法多一厢情愿,不是自欺欺人也是故弄玄虚,大可不必当真。张大千学石涛、八大,高明不在乱真,而在择善而从、自取所需。他的临古之作常让人觉得胜于原作,古而不旧、新而不俗,风华独具,神采灿然,这才是张大千的过人之处。

张大千早年致力临仿石涛之作,不但能得其形神,而且不染其习气,格调之高,更有出蓝之势。

张大千山水画有多种路数,石涛只是其中之一,而这广收博采也颇不受人待见。据说是匠人手段,善于模拟,无能变化——如此大言欺人,不辩也罢,“不废江河万古流”吧。石涛之外,张大千于宋元明清画坛宗匠几乎无不涉猎,不但得形,尤能取神,笔墨功夫出类拔萃,加上数十年间壮游万里,过海飞天,登山临水,胸次非斤斤笔墨者所能梦见。

徐悲鸿在《论中国画》中说:“米芾首创点派,写雨中景物,可谓世界第一印象主义者。”在现代画家中,徐悲鸿、陆俨少、傅抱石、李可染等均有雨景山水之作,或爱其迷蒙,或喜其清新,或求其声势,张大千则得其气氛,更近乎印象了。

张大千山水于历代名家广收博采,既富天资,复能力学,故能融会贯通,非规行矩步者可比。张大千善用古法而不为所囿,外师造化,中得心源,所谓“搜尽奇峰打草稿”“久知图画非儿戏,到处云山是我师”,张大千是实实在在做到了。徐悲鸿对张大千极为推重,“大千以天纵之才,遍览中土名山大川,其风雨晦冥或晴开佚荡,其中樵夫隐士、长松古桧、竹篱茅舍或崇楼杰阁,皆与大千以微解,入大千之胸次”,“大千潇洒,富于才思,未尝见其怒骂,但嬉笑已成文章”“夫能山水、人物、花鸟,俱卓然自立,虽欲不号之曰大家,其可得乎”,可谓大千知音。

张大千绘画尊崇古法,不惟资质过人,更能精勤笔墨,于画坛历代大家皆有临仿之作,广收博取,厚积薄发,加上读书行路兼工诸艺,画外修养远迈俗流,孜孜矻矻凡数十年,终成一代宗匠。关于张大千临摹古画的故事坊间流传甚广,诸如他临石涛所作可以乱真等,亦真亦幻,不必尽信,但他对历代名迹学习确有过人之处,即便单以此论,也堪称大家。张大千晚年固然在画法上别开生面,以泼彩作山水花卉,前无古人,但若没有此前大量临摹创作实践的基础,则晚年的创变不免单薄。清之“四王”所作追摹古迹,虽有泥古不化之讥,但实际上他们于古法各有取舍,风貌也各不相同,他们的实践在总结技术程式等方面具有不可替代的意义,一概否定有失公允。王铎临阁帖数十年,遗貌取神,自说自话,有六经注我之意,非规行矩步者可望其项背。