试析唐朝中后期的新罗奴婢问题

2015-05-30朴延华

朴延华,黄 灿

(延边大学 人文社会科学学院历史系,吉林 延吉 133002)

目前,学界对唐朝与新罗关系史的研究方面,成果颇为丰富,但对于唐朝中后期新罗奴婢问题的研究却并不多。虽有论文不同程度地涉及到新罗奴婢问题,但多集中于对在唐的新罗人活动、唐罗贸易往来、张保皋其人其事等论题的研究方面。笔者拟对新罗奴婢问题出现的原因及其解决进行分析考察,以期有助于了解9世纪上半叶唐罗交流及人员往来的一个侧面,对唐朝新罗人聚居区的形成原因提供一个可供参考的依据,有助于从一个侧面深入探究9世纪上半叶唐罗关系。

一、新罗奴婢问题的出现

新罗奴婢出现的具体时间,史书并没有确切的记载。新罗良民入唐为奴,最早见于史书是在唐宪宗元和十一年(816年),“禁以新罗为生口,令近界州府长吏切加提举,以其国宿卫王子金长廉状陈,故有是命”。①[北宋]王钦若:《册府元龟》卷四十二,帝王部,仁慈条。由这道敕令可知,新罗良民流入唐朝为奴婢的现象在816年即已存在,这种情况可能比较严重,因而被入唐宿卫的新罗王子金长廉所注意并上书于唐宪宗,这才有了这道禁止以新罗人为奴婢并要求近界州府的官吏对此事多加注意的敕令。然而,旨令下达给何处官吏、其中的近界指的是何处犹未可知。另外,《三国史记》中有宪德王九年(817年)“遣王子金张廉,入唐朝贡”②[高丽]金富轼:《三国史记》卷十,新罗本纪,第十条。之记载,金张廉与金长廉一字之差,817与816有一年之别,究竟是史书记述有出入还是二者本非同一人,亦未可知。

第二次提及新罗奴婢一事的是平卢节度使薛平。长庆元年(821年)“三月,平卢军节度使薛平奏,应有海贼詃掠新罗良口,将到当管登莱州界,及缘海诸道,卖为奴婢者。伏以新罗国虽是外夷,常禀正朔,朝贡不绝,与内地无殊。其百姓良口等,常被海贼掠卖,于理实难。先有制敕禁断,缘当管久陷贼中,承前不守法度。自收复已来,道路无阻,递相贩鬻,其弊尤深。伏乞特降明敕,起今已后,缘海诸道,应有上件贼詃卖新罗国良人等,一切禁断。请所在观察使严加捉搦,如有违犯,便准法断。敕旨,宜依。”①[北宋]王溥:《唐会要》卷八十六,奴婢条。

这段记载较上一段更为详细,从中可以捕捉到以下几个直接信息:

其一,新罗良民流入唐朝为奴婢的途径。据薛平奏,新罗良民是被海贼诱骗乃至劫掠至唐朝,可知当时在东海海贼势力猖獗,参与或直接经营着奴婢贸易。

其二,新罗良民流入唐朝为奴婢的交易地点。薛平所管辖的登莱州界以及缘海诸道是新罗良民被买卖的地点,这是因为上述地点与新罗之间有着最为便捷的海上通道。

其三,新罗良民流入唐朝为奴婢的现象之所以存在,据薛平奏,是由于他所辖地区长久为反贼所占据——自是指李师道,虽然中央对此先前已有敕令,但李氏继承家族一贯作风,并不遵守国家的法度。自从收复登、莱等沿海地区后,唐、罗之间海路不再受阻,海贼诱掠新罗良民的活动因此得以传递贩卖,造成的后果也很严重。

从薛平的上奏来看,他的话似乎有一点矛盾之处:“先有制敕禁断,缘当管久陷贼中,承前不守法度,自收复已来,道路无阻,递相贩鬻,其弊尤深”,即先前有中央下达的禁止以新罗人为奴婢的敕令,但李师道并没有遵守;虽然现在收复这片地区,但海贼掠人的通道仍畅通无阻,因而得以传递贩卖,情况非常严重。似乎李师道放纵或支持了奴婢贸易,又控制或抵制了奴婢贸易。对此学者们观点迥异。

有些学者根据这段记载,综合李氏家族的高句丽背景和自李正己时“货市渤海名马,岁岁不绝”,②[后晋]刘昫:《旧唐书》列传第七十四,李正己条。即年年与渤海国交易良马的活动来推测李氏家族直接或间接参与了新罗奴婢贸易,甚至把交易时间向前推至李正己时代。日本学者崛敏一认为李正己原是高句丽人,他管理着与新罗的贸易,也参与奴隶买卖获取暴利。③[日]崛敏一:《隋唐帝国与东亚》,韩昇等译,昆明:云南人民出版社,2002年,第150页。对此,中国学者陈尚胜也持有相同的意见。也有学者持截然相反之观点,姜清波认为贩卖新罗奴婢事情绝非李正己家族操办,理由有二:一是李正己势力属于割据政权,却不是独立政权,表面上仍要听命于朝廷;二是李师道于819年被斩首后,因国内交通畅达,新罗人被贩卖为奴的现象反而变得更加严重,这从侧面反映出贩卖新罗人的事情非李氏家族所操办。④姜清波:《入唐三韩人研究》,博士学位论文,暨南大学,2005年,第212页。拜根兴与其观点相同。

笔者也认同姜清波的观点,但理由并不完全相同。首先,目前还没有李正己家族参与新罗奴婢贸易的史料记载;其次,李师道伏诛后新罗奴婢贸易的情况反而严重,可能是因为李氏割据时期对山东半岛和新罗的民间交往有通道上的限制,这种阻隔同时也将海贼掠人入唐拒之门外,此时李师道不需理会中央“禁以新罗为生口”的敕令——因为本来能进入辖内的民间新罗人就不多——所以也没有实行禁止买卖新罗人的措施。直至山东半岛收复后与新罗的民间通道畅通无阻,新罗人被海贼掠入的现象也开始出现,此地缺乏相关禁止措施的后果出现了——被海贼掠入登、莱州等沿海地区的新罗人没有任何限制地被当做奴婢买卖交易,因此造成了非常严重的后果。这样理解的话,薛平上书内容中的矛盾之处就迎刃而解了。再次,就笔者统计,自765年左右李正己出任平卢节度使,至816年新罗宿卫王子金长廉就新罗奴婢问题上书唐宪宗为止,新罗共计派出遣唐使约22次,⑤[高丽]金富轼:《三国史记》卷九,新罗本纪第九,惠恭王二年(约766年左右)至卷十,新罗本纪第十,宪德王九年(约817年左右)。说明新罗与唐朝的官方往来依然是正常的,并没有因为李氏家族对山东半岛的管辖和对押新罗、渤海两蕃使一职的垄断而中止,在宪德王九年(817年)金张廉(金长廉?)入唐之前,新罗的遣唐使往前推依次是:宪德王七年(815年)正月入朝觐见、二年(810年)十月献经祈福、元年(809年)八月告哀、哀庄王十年(809年)七月谢恩献方物、九年(808年)二月朝贡、七年(806年)八月朝贡等等,①[高丽]金富轼:《三国史记》卷九,新罗本纪第九,惠恭王二年(约766年左右)至卷十,新罗本纪第十,宪德王九年(约817年左右)。这些使节并没有就新罗奴婢问题与唐朝有过交涉。如果李正己家族从事新罗奴婢贸易,这半个世纪内来回于山东半岛和新罗的使节不至于毫无察觉。同理,新罗奴婢问题也不会出现的更早。笔者推测应该出现在816年左右,在此之前或许不存在,或者规模较小、程度较轻,因而没有引起之前新罗遣唐使的警惕。另外一则记载或可辅证这一观点:宪德王八年(816年)春正月,“年荒民饥,抵浙东求食者一百七十人”。②[高丽]金富轼:《三国史记》卷十,新罗本纪第十,宪德王八年。相同之记载见于[后晋]刘昫:《旧唐书》,列传第一百四十九,东夷,元和十一年(816年)“是岁,新罗饥,其众一百七十人求食于浙东。”

二、新罗奴婢问题出现的原因

那么,新罗国内出现了什么状况,以至于百姓竟不畏茫茫海洋大风大浪的考验,渡海至彼岸大唐去乞食求生呢?

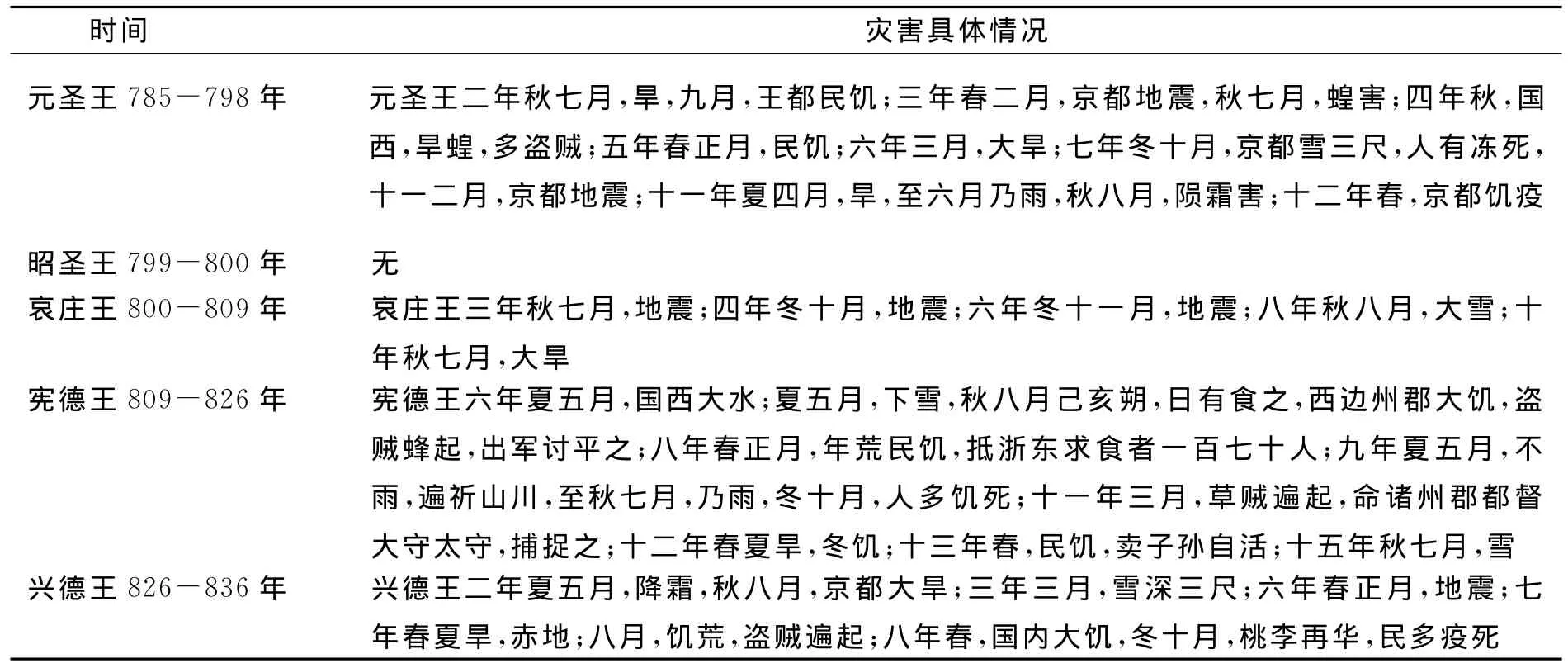

首先,新罗国内自然灾害频发引起新罗饥民逃往唐朝浙东求生。将新罗国内的自然灾害状况以宪德王八年(816年)为时间点,前推30年后推20年,以列表方式呈现出来,或能说明一些问题。

表1 786—836年新罗的自然灾害一览

从表1中可以看出,自786年至836年的半个世纪里,新罗国内经常发生自然灾害。笔者将其分为四段逐一述之。

第一,元圣王和昭圣王在位期间(785-800年)。新罗在这15年里有8年出现过自然灾害,有一年国内西部因旱灾和蝗灾并发,出现过盗贼的踪迹;有一年因雪灾而有人冻死,除此外没有更严重的灾害。总体来说,这15年中自然灾害的频率虽然不低,但危害似乎也还在国家的承受范围内;饥馑虽然时有发生,但新罗官方每每出粟赈济饥民(元圣王有五次赈济记载),避免了因饥饿而死亡的情况发生。

第二,哀庄王在位时期(800-809年)。这9年中新罗发生过三次地震,一次大雪,但未见有伤亡记录。虽然在哀庄王执政的最后一年出现了大旱,但似乎并没有饥馑的发生。总体而言,这9年百姓生活较为安稳。

第三,宪德王在位时期(809-826年)。这17年间新罗的自然灾害发生频率最高,程度和危害结果也最为严重。自此引发的连年饥馑导致百姓多有或饿死、或卖儿鬻女、或背井离乡、或落草为寇者,而官方出粮赈济饥民据《三国史记》之记载仅见一次,即宪德王九年(817年)“敎州郡发仓,存恤”;这时期的盗贼势力也颇为猖獗,他们蜂起于西部,遍布于全国,“野火烧不尽,春风吹又生”;此外,宪德王统治末期的叛乱和平叛使新罗民生凋敝的情况更是雪上加霜。

第四,兴德王在位时期(826-836年)。兴徳王统治的10年间自然灾害依然发生频繁,但这一时期的社会状况较之前似有所改善,虽然也时有饥馑发生,但饥饿致死的情况未见记载。

综上所述,在816年之前和之后共计50年时间里,新罗国内的境况以宪德王统治期间最为恶劣,百姓生活也最为困苦,因此出现新罗饥民前往唐朝浙东求食的现象也就不足为怪了。这些背井离乡、远赴大唐的新罗饥民身无分文,他们想在大唐生存下来,除了乞讨以外,最可能的方式大概就是典身为奴。其后,唐朝应金长廉之状陈而下发的敕令“禁以新罗为生口”,应该包括这些渡海而来的求食者。直至宪德王十三年(821年)春,新罗依然有“民饥,卖子孙自活”的状况,可知类似816年这种集体到唐朝求食的现象很可能多次发生,人数也应该更多。①姜清波:《中国历史上的新罗奴问题始末》,《暨南学报》(哲学社会科学版)2007年第5期,第134页。

其次,新罗奴婢问题出现与海贼有密切关系。自816年至821年,除了自发入唐求生存的新罗饥民,还有被海贼诱骗、劫掠而来的新罗良民。对于活跃于东海之上、从事新罗人口诱掠活动的海贼势力从何而来,目前未见史书有明确之记载,然而,考察唐、罗、日三国史书对于海贼活动的相关记载,或可一窥此事之端倪。

《旧唐书》等唐史中记载了一些侵扰唐朝沿海地区的海贼活动,这些海贼有的以外蕃政权为背景,如开元二十年(732年)“(渤海国)武艺遣其将张文休率海贼攻登州刺史韦俊”;②[后晋]刘昫:《旧唐书》,列传第一百四十九,北狄·渤海靺鞨条。多数是民间自发形成,如天宝二年(743年)“十二月壬午,海贼吴令光寇永嘉郡”、③[北宋]欧阳修等:《新唐书》卷五,本纪第五,睿宗玄宗条。乾符二年(875年)“四月,海贼王郢攻剽浙西郡邑”④[后晋]刘昫:《旧唐书》,本纪第十九下,僖宗条。等。这些民间侵扰唐境的海贼势力多是本朝人,并不见其侵扰他国的记载,亦少见他国海贼侵扰唐境的记载。

《三国史记》等新罗史书也有一些关于海贼的记载,但主要发生在新罗统一之前,劫掠之海贼多来自百济和日本。新罗统一后,未见有海贼入侵本国的记录,也未见有本国海贼入侵他国之记录。

《日本纪略》、《日本三代实录》等日本史书有不少关于八九世纪海贼活动的记载,有些海贼自本国发起,如贞观九年(867年)十一月“十日乙巳……近来伊豫国宫崎村(今日本四国爱媛县),海贼群居,掠夺尤切,公私海行,为之隔绝”,⑤[日]藤原时平等:《日本三代实录》卷十四,清和纪十四,太上天皇、清和天皇条。这说明在日本的伊豫国有不少本国的海贼群居于此;也有不少关于海贼自新罗而来的记述,《日本纪略》载:弘仁四年(813年)三月“辛未,大宰府言‘……新罗一百十人驾着小近岛,与土民相战,即打(杀)九人,捕获一百一人者。’”⑥[日]经济杂志社:《国史大系》第五卷,日本纪略前篇十四,嵯峨天皇条,明治三十年版(1897年),第417页。这是肥前国基肆团校尉报告的新罗海贼掠获日本百姓一百余人的记录。《日本三代实录》中亦有记载:贞观十一年(869年)大宰府言“去月廿二日夜,新罗海贼,乘舰二艘,来博德津,掠夺丰前国年贡绢绵,实时逃窜,发兵追,遂不获贼”。⑦[日]藤原时平等:《日本三代实录》卷十六,清和纪十六,太上天皇、清和天皇条。因为备受新罗海贼的侵扰,日本天皇还赐给伯耆、出云、石见、隐岐、长门等国的国司各一幅四天王像,要求他们“彼国地在西极,堺近新罗,警备之谋,当异他国,宜皈命尊像,勤诚修法,调伏贼心,消却灾变”。⑧[日]藤原时平等:《日本三代实录》卷十四,清和纪十四,太上天皇、清和天皇条。可见,新罗海贼是这时期日本尤其警备的对象。此外,未见本国海贼入侵他国之记录。

综上所述,比较三国史书对海贼活动记载之规律,笔者认为将新罗人口诱掠至唐朝的海贼势力有可能来自新罗。理由如下:其一,各国都对本国海贼入侵他国没有记录,却对他国海贼入侵本国较为敏感,若是外来的海贼势力进入新罗掠人西去唐朝,即便唐、日的史书将其隐去,新罗的史书中也应该对此事有所记载;其二,新罗后期尤其是宪德王执政之后,因为饥馑频发,又没有采取积极的赈济措施,导致不少贫民落草为寇,这些盗贼群体出于生存和利益的需求,或劫掠本国百姓,或侵扰日本国境,频繁地活跃在东海之上,那么掠人西去唐朝也不无可能。

三、新罗奴婢问题的解决

海贼势力将新罗良民诱掠至唐朝东部的登、莱州等沿海地区,这些良民经过非法的奴婢贸易而沦为唐朝的奴婢。在这种非法交易活动中,海贼势力和其他从事奴婢交易的商人、管理奴婢市场的官吏等满足了自身利益的需求,唐朝一些兼并大量土地的豪族官吏也获得了更多的劳动力。这是新罗奴婢贸易这一特殊的跨国非法贸易能够存在于唐朝的必要条件。那么,这种非法贸易活动在唐朝存在了多久?又是如何解决的呢?

首先,唐朝对新罗奴婢问题采取了禁断政策。长庆三年(823年)“正月,新罗国使金柱弼进状,先蒙恩敕,禁卖良口,使任从所适,有老弱者栖栖无家,多寄傍海村乡,愿归无路,伏乞牒诸道傍海州县,每有船次,便赐任归,不令州县制约。敕旨,禁卖新罗,寻有正敕,所言如有漂寄,固合任归,宜委所在州县,切加勘会,责审是本国百姓情愿归者,方得放回。”在薛平请求禁断新罗奴婢贸易后的第三年,新罗使节金柱弼就放良后的新罗奴婢去向问题上书唐穆宗,他的陈述说明了以下几个问题:

其一,唐朝对新罗奴婢贸易的禁断措施在薛平的执行下确已取得了成效,已将在唐的新罗奴婢放为良人“任从所适”,所以才会出现愿意回归故乡但没有路证的“老弱者”。这些人大多寄居在沿海地区的乡村,愿归无路,金柱弼请求唐朝为归国的新罗人提供公验的方便,使其出海不受沿海州县的限制,这说明作为出具公验的押新罗、渤海两蕃使薛平,为了彻底改变之前新罗奴婢贸易因为“道路无阻,递相贩鬻”而“其弊尤深”的状况,加强了对所辖沿海地区的出入境管理。

其二,唐穆宗虽然同意了金柱弼的请求,但要求这些新罗人所在的州县仔细勘查他们的身份和意愿:如果确实是漂泊寄居在当地,当然任由他们归于何处;却也强调了一点,必须是自愿归国的百姓方能放回。这项命令的发出应该并不是无的放矢,它暗示了在唐已被放良的新罗人群体中有无意回国之人。出现这种情况也是可以理解的,唐朝的先进本就吸引大批新罗人奔赴入唐,何况彼时新罗国内民不聊生甚于唐朝,在有选择的情况下百姓自然期望能过更好的生活。

在这些“多寄傍海村乡”的新罗人里,不愿回国的那部分人就扎根于此处,由寄居变成了定居,渐渐形成了分布于登、莱州等沿海地区的规模不等的民间新罗人聚居区。

新罗奴婢问题似乎沉寂了几年,5年后再一次被提起。大和二年(828年)“十月敕,……仍逐管各差判官奏当司应管诸司所有官户奴婢等。据要典及令文,有免贱从良条。近年虽赦敕,诸司皆不为论,致有终身不沾恩泽,今请诸司诸使,各勘官户奴婢,有废疾及年近七十者,请准各令处分。其新罗奴婢,伏准长庆元年三月十一日敕,应有海贼詃掠新罗良口,将到缘海诸道,卖为奴婢,并禁断者,虽有明敕,尚未止绝,伏请申明前敕,更下诸道切加禁止。敕旨,宜依。”①[北宋]王溥:《唐会要》卷八十六,奴婢条。唐文宗的这则敕令表明,828年有地方官员就新罗奴婢问题再一次上书,言新罗奴婢贸易“尚未止绝”,请求重申长庆元年(821年)的有关敕令并要求诸道切加禁止。差不多同样的时期,“武宁军小将新罗人张保皋解甲归国,谒见兴徳王曰:‘遍中国以新罗人为奴婢,愿得镇清海(今韩国莞岛郡,全罗南道西南端),使贼不得掠人西去。’其王与万人,如其请。自大和后,海上无鬻新罗人者”。②[唐]杜牧:《樊川文集》卷六,张保皋、郑年传条。相同记载亦见于[高丽]金富轼:《三国史记》卷十,新罗本纪第十,兴徳王三年条。

为什么新罗奴婢问题在828年又一次成为唐皇和地方官吏的关注对象?在唐的新罗奴婢贸易是一直没有消失还是死灰复燃?张保皋请求设置清海镇又起到了什么样的作用?讨论这些问题,首先应了解唐朝的禁断政策和张保皋的禁断措施有何异同。

笔者认为,唐朝作为人口的流入一方,禁断政策的重心在于“拒”,即拒绝海贼诱掠新罗良口上岸(出入境管理),拒绝新罗良民在奴婢交易市场的出现(“过贱”手续);新罗作为人口的流出方,禁断措施的重心在于“守”,即防守海贼的入侵,防守百姓被海贼所诱掠出境。需要注意的一点是,这一“拒”一“守”两措施并非要同时进行才能有效杜绝新罗奴婢贸易——只需要其中之一落实到位即可使新罗奴婢贸易无存身之处。

先时已提到,平卢节度使兼押新罗、渤海两蕃使薛平即认识到了新罗奴婢贸易因“道路无阻”而“其弊尤深”,为断绝这种“与理实难”的非法贸易而加强了所辖地区的出入境管理,并很快收到了成效。但是823年中央应新罗使节金柱弼“伏乞牒诸道傍海州县,每有船次,便赐任归,不令州县制约”的申请,放松了对民间新罗人的出境控制,使其不受所在州县制约,而且是对诸道傍海州县——不仅包括河南道(登、莱、密、海、泗),应该也包括南部的淮南道(楚、扬),此后并未见有取消这种出境政策。笔者以为,关口一旦打开,唐朝对于新罗人的出入境控制也会发生变化,自然会对新罗奴婢贸易的禁断产生一定影响。

前文也提过,唐朝中后期土地兼并愈发严重,许多百姓失去土地,一些地方豪族大吏对奴婢数量的需求也随之提高,这就造成了许多典身为奴、卖儿鬻女、掠卖良民、压良为贱等非法奴婢贸易的存在;唐朝可以禁断海盗掠卖人口,但无法制止饥民自愿典身为奴。①姜清波:《中国历史上的新罗奴问题始末》,《暨南学报》(哲学社会科学版)2007年第5期,第134页。这都是可能造成新罗奴婢问题没有止绝的原因。

其次,新罗国内清海镇大使张保皋对新罗奴婢问题采取了禁断政策。张保皋,又名弓福,其人事迹主要见于杜牧(803-852年)的《樊川文集》和金富轼的《三国史记》,其中后者关于张保皋在新罗的具体事迹之记载较前者更为详细。《三国史记》载,兴徳王三年(828年),“夏四月,清海大使弓福,姓张氏,一名保皋,入唐徐州,为军中小将。后归国谒王,以卒万人镇清海(清海,今之莞岛)”。②[高丽]金富轼:《三国史记》卷十,新罗本纪第十,兴徳王三年条。从此处看,张保皋出任清海镇大使至晚是在828年。神武王元年(839年),因辅助国王登位有功而被封为“感义军使,食实封二千户”;③[高丽]金富轼:《三国史记》卷十,新罗本纪第十,神武王元年条。同年,文圣王即位,“乃拜(张保皋)为镇海将军,兼赐章服”。④[高丽]金富轼:《三国史记》卷十一,新罗本纪第十,文圣王元年条。文圣王八年(846年),张保皋据镇叛乱,被国王派人刺杀。⑤[高丽]金富轼:《三国史记》卷十一,新罗本纪第十,文圣王八年条。

从以上记载来看,张保皋进入唐朝的时间、在徐州的从军经历、归国的时间乃至出任清海镇大使的时间在史书中都没有确切的记载。目前仅能断定的是清海镇的设置不晚于828年,则张保皋回国的时间在清海镇设置之前。圆仁在《入唐求法巡礼行记》中提到,“山里有寺,名赤山法花院,本张宝高(张保皋)初所建也”,⑥[日]释圆仁著,小野胜年校注:《入唐求法巡礼行记校注》,石家庄:花山文艺出版社,1992年,第166页。但修建时间是在张保皋回国之前还是之后亦未可知。

821年前新罗奴婢贸易主要出现在山东半岛最东端的登、莱州等地区,这说明当时诱掠新罗人的海贼活动(出发)地点主要在新罗的中西部沿海地带,这也是唐、罗之间最便捷的海上通道;薛平对登莱地区的新罗奴婢贸易进行打击禁断以后,海贼在唐朝的活动(登岸)地点可能是向南转移,主要是莱州以南的密、海、泗州及淮南道的楚、杨州一带,出于航线的考虑继续从新罗中西部沿海出发已经不合适,与唐朝上述几个州遥遥相对的正是新罗的西南边陲,这里成为了海贼活动的最佳地点。但自张保皋扼守清海镇后,切断了海贼掠人西去的海上通道(即出海口),海上的新罗奴婢贸易自大和后基本消失。

“自大和后,海上无鬻新罗人者”。这句话最早出自杜牧的《樊川文集》,之后被《新唐书》收录,继而为《三国史记》所引用。考察杜牧的时代背景,这句记载可信度颇高。《旧唐书》载,大和七年(833年)杜牧被淮南节度使牛僧孺辟为推官,转掌书记,此后两年一直在扬州(淮南节度使治所)居住。⑦[后晋]刘昫:《旧唐书》,列传第九十七,从郁子牧条。这一时期张保皋已经出任清海镇大使至少有5年时间,距离之后的圆仁入唐也仅隔四五年,杜牧在此接触到的民间新罗人状况与圆仁的记述不会相差太大,对张保皋的事迹及新罗人被掠入唐的现况也应该有所了解,所以才会留下“自大和后,海上无鬻新罗人者”的记载。杜牧离开扬州是在835年,这一年也是唐文宗以大和为年号的最后一年,因此笔者推测,应该是在833年或者835年之前,新罗人被海贼诱掠至唐朝为奴的现象就已经基本销声匿迹了。此后,史书未见有任何关于新罗奴婢的记载。

综上所述,新罗奴婢贸易最早发生在山东的登、莱等沿海地区,这种奴婢贸易一开始应该是由赴唐求食的新罗饥民自卖其身形成的;后来海贼势力诱掠新罗人口到唐朝登岸贩卖占据了上风,薛平的治理主要针对的就是这种情况,也必然会实施相关措施改变之前“道路无阻”的情况;这些措施确已收到成效,新罗奴婢放良后的归国问题成为了彼时新罗关注的重点,并得到了唐皇令其“任归,不令(诸道)州县制约”的特殊照顾;遗憾的是,唐朝对于新罗人出入境的放松致使被诱掠的新罗人又一次出现在唐朝的沿海诸道,再次被唐朝地方和中央所关注并禁断;与此同时,张保皋请求设置清海镇作为对唐朝禁断政策的积极响应,①[日]日野开三郎:《新罗末年三国的鼎立与对大陆海上交通贸易》,《日野开三郎东洋史学论集》,1984年,第93页,转引自[韩]曹凌:《李正己一家的新罗奴婢贸易与张保皋的清海镇设置》,博士学位论文,韩国东国大学,2013年,第20页。并从源头上有效地阻断了新罗人被海贼诱掠入唐的海上贸易通道,新罗奴婢贸易由是断绝。

这种陆陆续续存在十余年的新罗奴婢贸易必然对唐朝和新罗社会造成了一定影响。于唐朝而言,这种相当规模的新罗民间人口迁入使大量新罗人活跃于唐朝社会的诸多方面,并在其所处的诸道沿海州县地区形成了规模不等、大小不一的新罗人民间聚居区,由此产生了勾当新罗所等便于唐朝管理的专门机构,被几年后随日本遣唐使入唐的僧人圆仁记录在了《入唐求法巡礼行记》中,成为了解此时期入唐民间新罗人生活轨迹的第一手资料。于新罗而言,其影响更多表现为张保皋势力的崛起,入唐任职徐州的新罗人小将张保皋离职归国后,以此为由取得率万人据守清海镇的机会。自此,张保皋内则参与新罗国事,势力节节攀升;外则连结唐罗民间贸易,活跃非常。

四、结语

新罗奴婢问题是特殊时期的特殊情况,其出现和解决与唐、罗两国的时局密切相关,并对两国社会造成了一定的影响。于唐朝而言,更多地表现在沿海地区新罗人口的迁入;对新罗来说,给予了张保皋参与国内政治和国际贸易的机会。通过对入唐新罗人中的新罗奴婢问题的分析考察,能够有助于了解9世纪上半叶唐罗交流及人员往来的一个侧面,也能对唐朝新罗人聚居区的形成原因提供一个可供参考的依据。