国之宠儿:银器

2015-05-28胡宝芳

胡宝芳

中外各阶层之间相互赠送的银器,器型多种、场合不一,多为表示庆贺、纪念、感谢情义而相互赠送。每件礼品背后都包含浓浓的人间情谊。

近几年来,中国近代银器成为收藏界的宠儿,价格节节升高。中国近代银器价格之所以升高,不仅仅因为其贵金属材质,更因为老银器本身携带丰富的人文历史信息。笔者关注老银器多年,发现老银器携带的不少历史信息涉及中外关系。

银器的礼尚往来

清咸丰十年,清朝总管内务府大臣宝鋆接待来访俄国使臣,并向俄国人赠送礼物时,银碟便是众多礼物之一。1864年帮清朝政府镇压太平军的英国军人戈登回国时,在上海的李鸿章赠送给戈登一个银壶作为临别留念。这是中国人向外国人赠送银器的较早纪录。此后,中外之间互赠银器的记载不绝于史。

从资料看,以中国人赠送给外国人的银器比较多。赠送人及受赠人的身份不一。有中国官方的银器礼物。有中国士绅赠送给外国政要的银器,如“光绪三十三年九月初二日大美国兵部尚书莅华,寓沪绅商雅集愚园以礼欢迎,谨制银觥,用志纪念” 的银觥;1940年美国驻沪总领事署全体华职员敬赠美国领事——高斯的银质雪茄盒。

有一些银器是外资企业中的外籍管理人员离开中国时,中国员工赠送的临别礼物。如1930年日本“东棉洋行”已裴先生升迁时,“上海、汉口东棉同仁谨赠” 、“式玉式金”银制“提梁炉” 一只。1936年上海著名的乐器行“谋得利公司”的经理沃森回国时, 该行中国员工赠送沃森一只竹节银盘。还有一些银器是中国公司向在沪的外国侨民体育活动捐赠的奖品。

中外之间互相赠送银器礼物并非单向的。外国人赠送中国人的银器也有不少。如光绪三十三年(1907)十月,清朝出使日本的二等公使杨枢离职回国时,日本皇帝赐宴并赠其“镌花银器”一件。1913年3月14日,孙中山一行访问日本时,日本神户市长宴请他们,并在宴会上向孙中山赠送“松鹤延年”银瓶一个。该银瓶现存上海孙中山纪念馆。

1935年,太古公司的轮船“吉安”号在长江运货时触礁,民国政府海军“自强”军舰极力救援,使得太古公司“吉安”号及时脱险。事后,太古公司专门致函中国政府海军部,感谢海军部军舰救援该公司触礁轮船,并赠“银盾”一座表达谢意。

近代中国银器的设计

早在19世纪70年代,上海银楼就模仿外国金银器制造技艺了。1878年庆荣银楼在《申报》刊登一份广告。该广告声明:“精制金银时款满汉首饰朝顶束戴凤冠霞帔堆垒镶嵌搜挑人物博古酒器奇艳花卉镀金法蓝包金点翠金 仿西法镀金镀银玲珑细巧花色一应俱全。”

据上海市历史博物馆吴志伟先生考证,这枚银章其实是中外合作的产品。银章的“钢模的刻制和纪念章的制作”均在英国进行。但纪念章边款则是采取竞标方式在上海进行。竞标的结果是,上海本地著名的“长盛洋行”中标。银质纪念章上的“上海工部局敬赠”由“长盛洋行”来制作。长盛洋行是广东人开设在上海的一家西洋首饰店。

此外,还有些银器是在上海的外国人设计,然后请上海的公司制作。如1921年上海“商船总会”捐赠给汉口跑马总会的一只银杯,就是由在上海吴淞领江公司工作的外国人乔杰森上尉设计、上海百老汇路著名的“德祥号”制作的作品;还有些银器是在上海的外国公司设计后交给中国公司制作的。如 1910年在长江巡航的英国炮艇赠送给上海高尔夫总会一只银盘,这只银盘由上海著名的英国百货公司“汇司公司”的装饰部设计,由广东人开设的“联和公司”制作。

从银器的制作技艺及流程看,近代部分中国银器是中外合作的产品。上海、广州等地出现了由外国人或外国公司完成银器设计、中国银器作坊或银楼等完成银器全部或部分制作的模式。

西式咖啡用具、西餐用具等银器上,往往出现中国传统文化中有深刻内涵的“梅、兰、竹、菊、龙、凤”等题材的装饰图案,以及中国历史故事等等。如:1940年3月美国驻华领事馆赠送给美国总领事高斯的一款银器。器物是装雪茄烟的方形盒子,盒子的三面却用龙纹装饰,正面刻的是中文字“富贵寿考”,底面铭文为“zeewo”。

不少近代中国银器、尤其是开放口岸的银器底款呈现中英文合璧之态。银器设计采用了不少中国元素:竹条形提梁、莲瓣上镂雕梅、兰、竹、菊纹饰。银器底款上所刻铭文则为中英混合体。“ 安昌”与英文字母“HUNG-CHONG”同时出现。

一款1900年前后上海首饰店制作的珐琅彩圈足碗:装饰图案为中国象征喜庆的花鸟图案,碗底的铭文也是英文和中文混合,除了“SHANGHAI ” “WOSHING”,还有中文“黄球记”三个字等。

近代上海银器的对外销售

上海是中国继广州之后的另外一个外销银器发达地区。但上海银器的外销情况,学术界研究不多。上海银器主要通过银楼或洋货店、首饰店向上海的外国侨民或来沪旅游的外国人销售。

最初向外国人销售银器的是19世纪70年代出现的广东人在上海经营的“洋货号”。如“联和”、“鸿昌”、“德祥”、“长盛”等。这些洋货号销售多种物品,金银器只是其中之一。这些洋货号很早就通过“广告”宣传销售其金银商品。19世纪80年代起的《字林西报》等报刊、杂志上,这些洋货号销售金银器皿的英文广告就随处可见。

到19世纪末,这些洋货号的金银器皿在上海外侨圈子中已经有一定影响力。近年研究上海近代银楼发展历史的谢建骁先生曾经在文章中指出:上海是一个万商云集的国际大都市,许多外国游客来沪观光购物,自然少不了要去银楼金铺。对银楼来说,这也是推销自己制品的最好时机。为了做好外国客户的生意,这就提出了一个要求:从经理到店员,乃至工人要识英文,会讲英语。为此,银楼业大同行的经理们在银楼小学又开设了附属英文补习夜校。

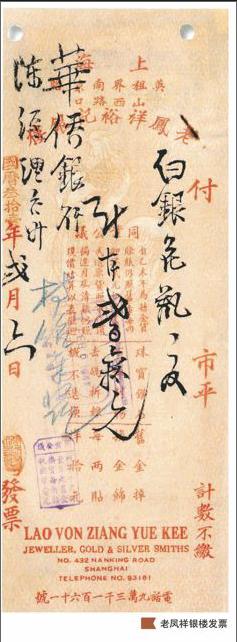

还有1916年南京路254、255号“宝成裕记银楼”的发票,以及1942年老凤祥裕记银楼发票上,不仅有公司名字、经营项目、联系方式的中文信息,发票底部还用英文将这些信息重新书写一遍。

1933年南京路250号的费文元银楼发票,标明该店销售“金银首饰,中西器皿”。民国三十一年英大马路香粉弄口的裘天宝银楼也在发票中标榜该店产品为“金银首饰,中西器皿”。老上海一些老牌银楼店在销售银器时,已经考虑到外国客户的需求。

清末民初,中国广州、香港、上海居住的外国侨民或是外国游客,将中国银器当做重要礼品或纪念品带回国内。

如今,欧美一些博物馆、商店、私人手中,还保存有不少中国外销银器。近代中国银器,依然在中外文化交流中扮演一定角色。

栏目主持人:沈海晨 mapwowo@163.com