播种量对水稻机插秧苗成毯性及素质的影响

2015-05-28陈惠哲朱德峰蔡雪青徐一成张正凯

滕 飞,陈惠哲,朱德峰*,蔡雪青,向 镜,徐一成,张正凯

(1.中国水稻研究所/水稻生物学国家重点实验室,浙江 杭州 310006;2.江西农业大学 农学院,江西 南昌 330045)

水稻插秧机械化是未来我国农业规模化、机械化、现代化发展的重要方向之一,而机插秧盘育秧则是发展水稻机插秧技术中至关重要的一个环节[1-2]。秧盘育秧具有播种密度较大、秧龄弹性较小、秧苗苗高较矮等特点,因此对苗期的管理要求较高[3-7]。理想的秧盘育秧除了秧苗素质较优之外,还要求秧苗出苗整齐、根系盘结,起秧时做到秧苗成毯,不易松散[8-12]。

近年来,针对秧盘育秧播种量的研究不断增多,对于最适播种量不同地区间研究结果相差较大,但普遍认为秧苗素质与播种量显著相关,随着秧盘播种量的增加,秧苗素质呈下降趋势;低播种量条件下,虽然秧苗素质较好,但成毯性差,运输中易松散断裂[11-17]。然而,目前国内对于秧盘育秧成毯性及其相关影响因素的研究较少,尤其是不同水稻品种育秧成毯所需播种量尚未明确。为此,本研究通过设置不同的秧盘播种量,并选取大面积种植的籼型、粳型杂交稻各一种,对其不同播种量条件下秧苗素质、秧苗均匀度、单位叶面积等性状进行全面的分析比较,研究不同播种量对秧苗成毯各项指标的具体影响,以得出秧盘育秧成毯所需的适宜播种量,为水稻机插育秧技术的发展提供技术支持和理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点与材料

试验于2014年5—7月在中国水稻科学研究所富阳试验基地进行。年平均气温16℃,降雨量1 388 mm,日照时数1 763 h,无霜期231 d。供试品种为杂交稻甬优12与中浙优1号。

1.2 试验设计

试验采用裂区设计,播种量为主区,品种为副区,主区播种量设置为每盘干种35 g(D1)、50 g(D2)、65 g(D3)、80 g(D4)、95 g(D5)、110 g(D6)共6个处理;副区为甬优12(V1)和中浙优1号(V2)2个不同品种。试验采用普通机插秧盘基质育秧,秧盘长580 mm,宽280 mm,高28 mm。所有处理种子均于2014年5月27日浸种、催芽,5月30日播种,每播种量处理均匀播种6盘,播后采用人工喷水方式保持秧盘基质湿润不开裂。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 秧苗形态调查 播后18 d调查各处理平均叶龄,按平均叶龄各处理取20株秧苗,3个重复,测量苗高、根长、根数、黄叶数及苗基粗度,并于105℃下杀青,80℃烘干至恒质量后称量。

1.3.2 秧苗整齐度 播后18 d每处理秧盘切取6 cm×6 cm秧块3个,测量每秧块内所有秧苗苗高,统计秧块内秧苗总数。按苗高将各处理秧苗分为0~5 cm、>5~10 cm、>10~15 cm、>15~20 cm 4部分,并计算各部分所占比例,以推算不同播种量处理秧苗生长均匀度。

1.3.3 叶面积及SPAD值 播后19 d每处理秧盘切取6 cm×6 cm秧块3个,采用日本产SPAD-502型叶绿素仪测定各秧块内秧苗完全展开叶绿色度(soil and plant analyzer development,SPAD)值,以分析各播种量对秧苗叶绿素相对含量的影响。其后剪下秧块内所有秧苗叶片(叶长2 cm以上),用LI-COR公司的LI-3000A叶面积仪测定其叶面积,换算秧盘全盘叶面积指数。

1.3.4 秧盘盘结力 于3.5叶龄期各处理取出整块秧苗,固定一端,以大夹板夹牢另一端,使用电子测力计水平拉动秧苗,至整块秧苗断裂松散,记录所需最大拉力为盘结力,3次重复。

1.4 数据处理

所测数据采用SAS软件和Excel软件进行分析处理,方差分析采用LSD多重比较。

2 结果与分析

2.1 不同播种量对秧苗外观形态的影响

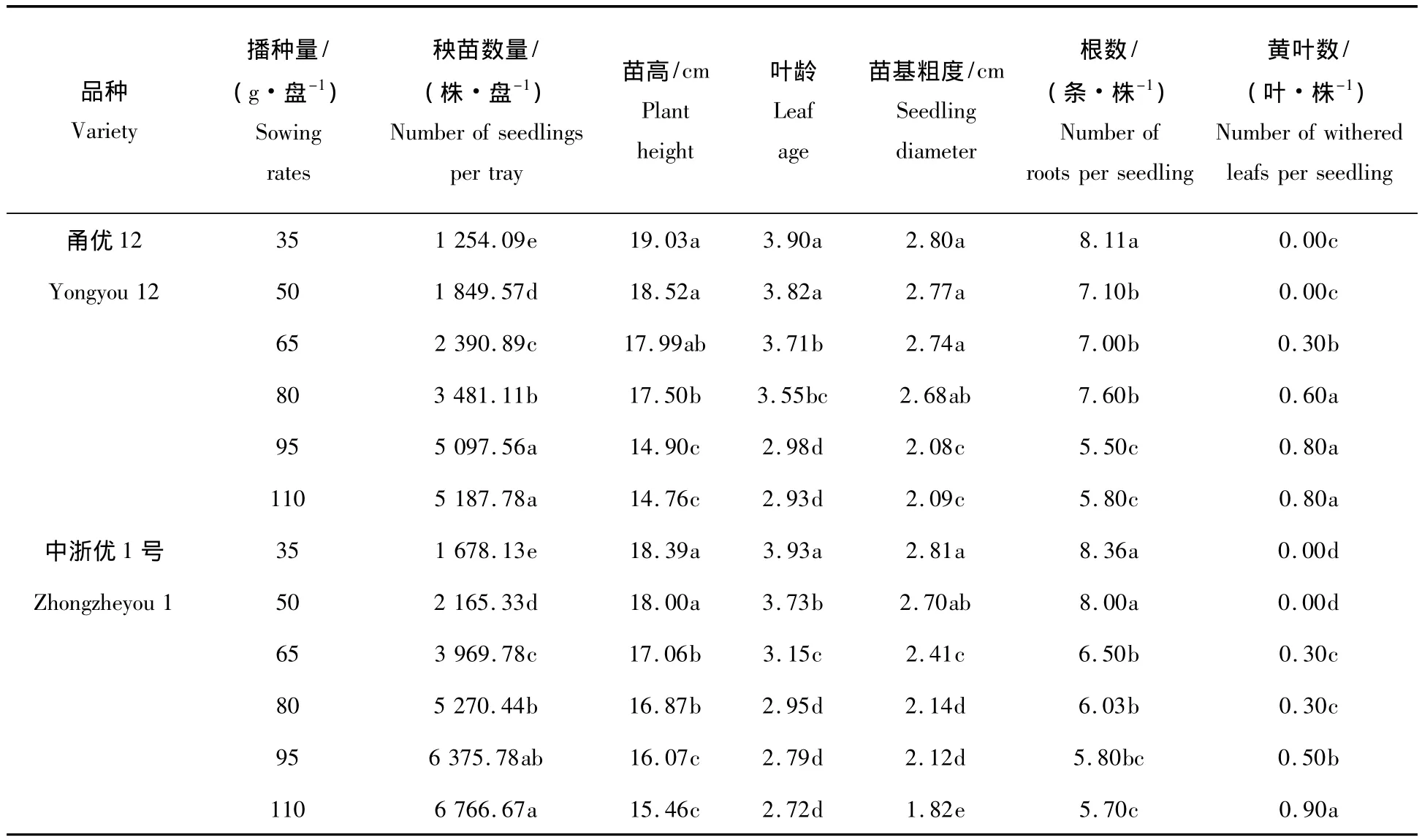

对不同处理下秧苗素质相关形态指标进行比较分析(表1),可以看出,播种量对秧苗外观形态及每盘秧苗数量影响显著,随着播种量的增加,每盘秧苗数也有所增加,且播种量较低条件下,秧苗数量受播种量影响显著,当播种量高于80 g后,继续增加播种量,秧苗数量差异不显著,继续增加播种量会造成种子浪费。且随着播种量增加,两品种秧苗高度、基部粗度、叶龄、根数均呈下降趋势,而黄叶数则随之增加。在低播种量条件下(35~50 g),秧苗生长较快,基部较粗,根系也较为发达,而高播种量条件下(95~110 g),秧苗素质显著降低,其苗高、叶龄、苗基粗度、根数均大幅降低,差异显著。播种量的增加导致秧苗生长减缓,最低播种量与最高播种量间的相差近1叶龄,差异十分明显,而从黄叶数可以直观看出,播种量较高的处理,其秧苗枯死叶较多,秧苗素质较差。对两品种进行比较发现,甬优12在播种量达到80 g/盘时,秧苗素质显著下降,黄叶数增多,而中浙优1号在播种量为65 g/盘时,其秧苗各项外观指标便显著下降,说明籼型水稻对播种量变化较为敏感。

表1 不同播种量对秧苗各项形态指标的影响Tab.1 Effects of different sow ing rates on morphological index of rice seedling

2.2 不同播种量对秧苗干物质积累量的影响

比较各播种量条件下秧苗地上部干物质量(图1)发现,秧盘播种量的增大会导致秧苗地上部干物质量减小,当播种量增加至某一临界值时,会引起秧苗地上部干物质积累量显著降低,而后下降趋势逐渐平缓。由图1可知,两品种的临界值有所不同,甬优12播种量增至80 g/盘时,秧苗地上部干物质积累量显著下降,而中浙优1号在播种量增至65 g/盘时秧苗地上部干物质积累量便发生显著下降,说明籼型水稻对播种量较为敏感,而粳型水稻播种量弹性则相对较大。

2.3 不同播种量对秧苗整齐度的影响

根据苗高将单位面积(6 cm×6 cm)内秧苗分为4部分,统计各部分所占比例,如图2所示,在播种量较低的条件下,秧苗生长较为整齐,苗高比例较为集中,而播种量较高时,小苗明显增多,秧苗生长整齐度受到较大影响。甬优12在播种量小于65 g/盘时,苗高15 cm以上的秧苗比例都达到了80%以上,当播种量达到80 g/盘后,15 cm以上秧苗明显较少,>10~15 cm秧苗数显著增加,随着播种量的继续增大,>10~15 cm秧苗比例持续升高,且10 cm以下小苗也明显增多,在播种量增加至95 g/盘时出现苗高在5 cm以下的弱苗。而中浙优1号整体整齐度不如甬优12,播种量在50 g/盘时,15 cm以上秧苗比例尚能维持在60%左右,当播种量增加至65 g/盘后15 cm以上秧苗比例已不足50%,降幅显著,且开始出现5 cm以下的弱苗。随着播种量的继续增大,15 cm以上秧苗比例随之降低,而10~15 cm秧苗比例相对稳定,10 cm以下秧苗比例则逐步升高。

图1 不同播种量对秧苗地上部干物质积累量的影响Fig.1 Effects of different sowing rates on dry matter accumulation of rice seedling

图2 不同播种量条件下的秧苗整齐度Fig.2 Seedling uniformity with different sowing rates

2.4 不同播种量对秧苗SPAD值的影响

由图3可以看出,秧盘播种量对水稻秧苗SPAD值影响十分明显,随着播种量的增加,甬优12与中浙优1号秧苗SPAD值均呈下降趋势,甬优12、中浙优1号最低播种量(35 g/盘)秧苗SPAD值相对于最高播种量(110 g/盘)而言,分别增加了16.43% 和 18.53%,差异明显。对两品种秧苗SPAD值与其播种量进行回归分析发现,甬优12与中浙优1号SPAD值与其播种量间存在显著对数相关,相关系数分别达到了0.996 8和0.981 5,说明籼型杂交稻与粳型杂交稻秧苗SPAD值与其播种量之间均存在显著的负相关关系,且在较低播种量条件下,播种量变化对秧苗SPAD值影响较大,而高播种量时,播种量变化对SPAD值的影响则显著减小。

图3 不同播种量与秧苗SAPD值的关系Fig.3 Relationship between sowing rate and SPAD

2.5 不同播种量对秧盘育秧全盘叶面积指数的影响

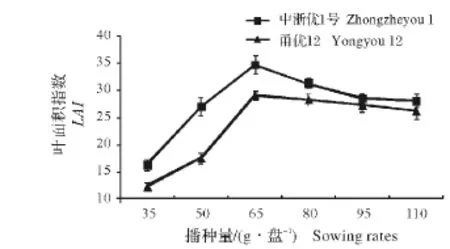

播种量不同必然导致播种密度发现变化,而成毯性较好的秧苗除了生长整齐外,还应保证秧苗紧密、不透光,即全盘叶面积指数较大。由图4可以看出,随着每盘播种量的增大,秧盘叶面积指数呈现先上升后下降的趋势,且在低播种量条件下,增大播种量对于其叶面积指数的增加具有十分显著的效果,而高播种量条件下继续增大播种量对其叶面积指数的影响较小,降幅平缓。播种量较低时,由于稻谷未能铺满秧盘,导致秧苗密度较小,单位面积秧苗数较少,是导致其叶面积指数较低的主要原因。随着播种量的增大,秧苗密度提高,叶面积指数也随之增加,当播种量增至65 g/盘时,两品种叶面积指数均达到最高峰。继续增加播种量,叶面积指数反而下降,主要原因是由于秧苗密度较大,引起秧苗素质逐渐降低,叶面积随之减少,此时秧苗素质(即叶长与叶宽)已取代单位面积秧苗数,成为影响叶面积指数的主因。

图4 不同播种量条件下的叶面积指数Fig.4 Leaf area index with different sowing rate

图5 不同播种量与秧盘盘结力的关系Fig.5 Relationship between sowing rate and root entwining force

2.6 不同播种量对秧盘盘结力的影响

秧苗盘结力是育秧成毯性的一项重要指标,成毯性好的秧苗盘结力较大,起秧不松散,根系盘结如毯状。由图5可以看出,秧盘盘结力与其播种量间存在显著的正相关关系,对数据进行回归分析发现,秧盘盘结力与其播种量之间有较好的对数回归关系,相关系数均达到了0.98以上,对数关系显著。说明播种量的增加的确可以显著提高秧盘盘结力,然而,在高播种量条件下,继续增加播种量,秧盘盘结力增量减小,增速趋于平缓。比较两品种盘结力发现,在相同播种量条件下(35~110 g),甬优12秧盘盘结力比中浙优 1 号分别高出 9.26%、24.11%、32.6%、33.81%、34.74% 和 41.09%,可以看出,粳型水稻在各播种量条件下秧盘盘结力均较高,最低50 g/盘便可实现起秧不散、秧苗盘结,而籼型水稻则需要增加播种量来达到这一标准,最低播种量在65 g/盘左右。

3 讨论

水稻机械化栽插及配套栽培技术是我国现代化、集约化、规模化农业的发展方向之一,应用前景广阔[18],而机插秧盘育秧是水稻机械化种植中最重要的步骤之一,培育适宜机插的健壮秧苗,是保证水稻高产的关键。不同于手工移栽,秧盘育秧要求秧苗成毯性较好,而秧苗成毯各项指标均与秧盘播种量密切相关。于林惠[19]认为播种量较低时,秧苗个体性状优势明显,但盘根性差,不利于起秧机插,而播量过高时,秧苗素质弱,不利于机插后的返青活棵。本文研究发现,在播种量较低的条件下(每盘干种小于50 g),秧苗素质及秧苗生长整齐度均较优,但其叶面积指数及秧盘盘结力较低,说明播种量较低会导致秧盘内秧苗地上部稀疏、地下部松散,成毯性差。而较高播种量条件下(每盘干种大于110 g),秧苗素质显著降低,秧苗细弱,叶绿素含量下降,秧苗整齐度也受到影响,小苗弱苗增多,叶面积指数也有所减少,其秧盘盘结力有所增加,但增幅较为平缓。说明高播种量虽可提高秧盘盘结力,使其不易松散断裂,但会导致秧苗个体素质下降,增加小苗弱苗比例,且增加了生产成本。

对于最适播种量,不同学者的研究结果也不尽相同。方利等[20]认为播种量为80 g/盘时,秧苗素质最佳。张卫星等[21]认为基质育秧在较低播种量条件下(每平方米芽谷300~400 g)便可培育符合机插要求的壮秧。而彭长青、李世峰[22-23]等以武香粳14为材料,对机插水稻播量进行研究发现,芽谷播量以每盘150~180 g最佳。由此可以看出,对机插秧盘育秧最适播量,目前国内尚无统一结果。本研究以秧盘成毯各项指标为重点,结合秧苗素质,对秧盘育秧播种量进行研究分析,结果表明,两品种秧苗各项指标随播种量变化趋势一致,但其秧苗成毯及秧苗素质各项指标变化的临界值之间存在明显差异。甬优12在播种量增加至80 g/盘时,地上部干物质量及秧苗外观各项指标出现显著下降,而中浙优1号在播种量为65 g/盘时便开始显著下降。同样,在秧苗整齐度方面,甬优12在80 g/盘时大苗比例明显降低,开始出现10 cm以下的小苗,而中浙优1号在播种量达到65 g/盘时已出现5 cm以下的小苗,且15 cm以上的大苗比例也降到不足50%。由此可以看出,籼型杂交稻对播种量变化较为敏感,秧苗素质受播种量影响较大,而粳型水稻播种量弹性则相对较大。两品种成毯所需最低播种量均为50 g/盘左右,但甬优12播种密度大,秧苗生长稀疏,秧盘露土较多,因此其最适播种量应为65 g/盘左右。

[1]陈惠哲,朱德峰,徐一成.北方水稻机插秧技术发展[J].北方水稻,2011,41(1):1-3.

[2]朱德峰,陈惠哲.水稻机插秧发展与粮食安全[J].中国稻米,2009(6):4-7.

[3]邵文娟,沈建辉,张祖建,等.水稻机插双膜育秧床土培肥对秧苗素质和秧龄弹性的影响[J].扬州大学学报,2004,25(2):22-26.

[4]马均,孙永健,苟永成,等.杂交稻钵形毯状育秧机插不同播种密度与秧龄研究[J].中国稻米,2011,17(3):11-14.

[5]姚雄,杨文钰,任万军.育秧方式与播种量对水稻机插长龄秧苗的影响[J].农业工程学报,2009,25(6):152-157.

[6]沈建辉,曹卫星,朱庆森,等.不同育秧方式对水稻机插秧苗素质的影响[J].南京农业大学学报,2003,26(3):7-9

[7]徐光良,马荣荣,舒巧云,等.杂交水稻秧苗素质的影响因素研究初报[J].杂交水稻,2001,16(2):31-32.

[8]于忠云,洪芳,蔡连贵,等.机插水稻塑盘覆膜旱育秧技术[J].中国稻米,2007,13(1):54-55.

[9]孙永中.水稻机械化规范化育秧技术要点[J].山东农机化,2009(6):14-14.

[10]徐国臣,焦维成,张喜武,等.粳稻塑盘旱育抛秧特点及高产高效栽培技术[J].作物杂志,2003(2):28-29.

[11]徐一成,朱德峰,赵匀,等.超级稻精量条播与撒播育秧对秧苗素质及机插效果的影响[J].农业工程学报,2009,25(1):99-103.

[12]陈惠哲,朱德峰,王广,等.稻草机插秧盘育秧对水稻秧苗生长及产量形成的影响[J].中国稻米,2013,19(4):19-22.

[13]李泽华,马旭,谢俊锋,等.双季稻区杂交稻机插秧低播量精密育秧试验[J].农业工程学报,2014,30(6):17-27.

[14]张来运,张国良,丁秀文,等.不同播种量对水稻基质育秧秧苗素质的影响[J].江苏农业科学,2013,41(8):66-67.

[15]覃建国,王朝勇.水稻不同播种量对秧苗素质影响的研究[J].中国科技信息,2007(6):69-70.

[16]崔世勇.水稻机插秧的育苗播种量研究[J].农业科技与装备,2012(3):29-30.

[17]段春燕,宋立臣,邹胜东.不同播种量对水稻秧苗素质及产量的影响[J].现代化农业,2010(12):20-21.

[18]何文洪,陈惠哲,朱德峰,等.不同播种量对水稻机插秧苗素质及产量的影响[J].中国稻米,2008(3):60-62.

[19]于林惠,丁艳锋,薛艳凤,等.水稻机插秧田间育秧秧苗素质影响因素研究[J].农业工程学报,2006,22(3):73-78.

[20]方利,黄义德,张健美,等.机插水稻双膜育秧培育壮秧技术研究[J].安徽农业科学,2004,32(2):218-219.

[21]张卫星,朱德峰,林贤青,等.不同播量及育秧基质对机插水稻秧苗素质的影响[J].扬州大学学报:农业与生命科学版,2007,28(1):45-48.

[22]李世峰,刘蓉蓉,吴九林.不同播量与移栽密度对机插水稻产量形成的影响[J].作物杂志,2008(1):71-74.

[23]彭长青,李世峰,卞新民,等.机插水稻精确定量栽培调控技术研究[J].上海农业学报,2006,22(1):20-24.