伦敦西区戏剧生态近况

2015-05-25费元洪

费元洪

2015年一个清冷的冬季早晨,伦敦的街景终于从地图上真实地落在了我的眼前。伦敦西区的剧场和百老汇相比,显得密集得多。光看在不同剧场外五光十色一闪一闪的戏剧广告牌也是件过瘾的事。特别是走在沙夫茨贝瑞大道(Shaftesbury Avenue)和斯特拉德大街(Strand Street)上,走个把小时,经过20家剧场绝对没有问题。目前的伦敦共有241个专业剧场,剧院规模从30座到3600座不等,剧场的座位总数超过11万个,堪称是世界第一。

伦敦人爱看戏,或许用“爱”并不合适,英国漫长的戏剧历史,培养了漫长的观剧习惯,看戏,早已成为伦敦生活的一部分。据统计,2012年与2013年伦敦共有超过2200万人次进剧场看戏。而2012/2013年度伦敦的戏票实际平均售价仅为27.76英镑,折合人民币266元(包括了话剧与音乐剧),以伦敦人的工资收入水平,看个戏,是真不贵。

如今,伦敦整个戏剧产业容纳了至少3000名职业演员、6500名全职剧场服务人员,另外还有5000名以上的剧场兼职人员和5000名以上的剧场临时工作人员。初步算算,就有近两万人常年在为伦敦的戏剧产业服务。这些从业人员,为伦敦所创造的经济产值是惊人的。2013年伦敦的剧场票房收入是6.18亿英镑,相当于近60亿人民币。这一数字超过了2013年伦敦的电影票房。在这个时代,剧场的票房可以超过电影院,在世界上恐怕也没有几个城市。伦敦市长Boris Johnson两个月前自豪地说:“伦敦无疑是世界戏剧之都。从光彩夺目的伦敦西区到繁荣的前沿戏剧,我们的戏剧内容无论数量、质量、种类、内涵都是无以伦比的。这个产业有上万人为之服务,并在去年带给了我们6.2亿英镑的收入。”伦敦市长对戏剧产业的态度,体现了戏剧对伦敦的重要性。这不只是经济上的,也是文化上的。正因为此,虽然伦敦西区以上演商业戏剧为多,但与纽约相比,伦敦这座城市更为珍惜自己的戏剧传统,它会利用各种方式,促进城市的戏剧产业蓬勃发展,而不只是任其在商业上自生自灭。

伦敦戏剧协会

——伦敦西区的大总管

1908年诞生的伦敦戏剧协会(Society of London Theatre),这个有着一百多年历史的协会,作为第三方公益性机构,如今已成为伦敦戏剧产业不可缺少的力量。它所服务的对象,是加入协会的伦敦各类商业剧场及受补助的剧场。而它代表的是整个戏剧产业的各类制作人、剧场拥有者以及剧场与剧目的经理人。按照戏剧协会自己的定义——它的存在,是为了开展伦敦的整体戏剧宣传、拓展观众群,并通过策划组织各类活动来服务、保护与推动伦敦的戏剧产业。以下是戏剧协会的一些重要举措:

1.TKTS售票亭——省钱看戏的好去处:TKTS是伦敦戏剧协会的创举。一月的伦敦虽然寒冷,可每天早上,伦敦莱斯特广场的TKTS票亭都会排起长队。这个1980年成立,最早称为“半价售票亭” (The Half Price Ticket Booth)的机构,在2001年更名为TKTS,与纽约的TKTS相对应,专门用来售卖最大折扣的戏票。事实上,这里卖出的很多戏票早已不到半价了。

在TKTS,你可以买到伦敦西区当天或是第二天的打折票,据说有时一周之后的打折票也能买到。伦敦的戏多,受剧目和季节等各方面的影响,总有些戏会有余票卖不掉,与其浪费,还不如打折销售。我在伦敦期间,差不多每天早晨都会去TKTS兜一兜。看下来,一半以上的西区大戏都有大小不等的折扣票销售,有些票甚至低于四折。来这里排队的游客虽然不少,但似乎更多的还是伦敦当地人,他们都是懂行的,扫一眼打折剧目的上演表,大致就能知道哪些戏在热卖,哪些戏大概快要下线了。在英语里,Theatre-Goer(剧场客)这个词说的就是他们这些人,他们懂得如何捡到物美价廉的便宜货。当然了,对于一些正流行又特别火的戏,像《摩门经》(Book of Mormon)、《小魔女》(Matilda)等,建议还是早些买票吧。否则到了演出当天,全价票也可能买不到。

虽然TKTS的目的是为了把余票销售出去,提高剧场的售出率,但这样的票务政策对于正常的销售,多少也会有一些影响。因此TKTS不仅以第三方身份运作,而且由TKTS售出的各类票款,也直接归入伦敦戏剧协会下属的各类公益性戏剧机构,全部用于改善伦敦剧场的行业环境(如提供宣传、筹备活动、提供服务、统计数据等)。在这样的制度下,制作人将原本就卖不掉的余票,按照戏剧协会的规定做打折销售,也是自觉自愿的,因为票款和自己并没有直接的关系。

而伦敦西区的票务系统也是在戏剧协会的监管下,以透明、规范的方式运作的。没有哪一个剧场或制作人可以轻易跳开戏剧协会“擅自”操作。一旦发现“不守规矩”的情况,比如剧场或制作人偷偷卖出比TKTS更低的折扣票来,将会被看作为“扰乱票务市场”而被重罚。

2.孩子周(Kids Week):培养下一代,是行业的未来。孩子周1998年由伦敦戏剧协会创立,虽然叫“孩子周”,但如今活动会持续整个8月份,可以被称为“孩子月”了。在这期间,一位大人购买全票,便可带一位5岁至16岁的孩子免费看戏,如果有两位及更多的孩子,那么第二位及以上的孩子还可享受半价。除此之外,孩子们还有机会参观后台、走上舞台、感受舞台灯光、与戏剧演员和主创人员合影等,让孩子从小有机会近距离感受舞台艺术的魅力。

3.走进伦敦剧场活动(Get into London Theatre):这是一年一度的活动,从每年的1月1日至2月13日,对伦敦西区的戏剧(包括音乐剧、话剧、歌剧、舞蹈制作、家庭剧等)进行打折销售。票价可降至10镑至40镑不等,打折力度可谓全年最大,而且免去了预订与邮资费。如果给朋友与家庭购票,这是最好的季节。“走进伦敦剧场”每年在这个时间段推出,是因为圣诞节在西方就如同中国的春节,一过了,便是淡季。

4.西区星期三(Wednesday in West End):为了推票,英国戏剧协会可谓花样多多,“西区星期三”是另一种形式的促销。常规在每年7月开始,进行集中一个月的打折销售,但只在星期三。而2014年有些特殊,在11月又再次推出了“西区星期三”(大概是余票多吧),当月每个星期三在莱斯特广场(Leicester Square)售出打折票,最低可至10英镑,但这样低的价格,据说只能在莱斯特广场TKTS票亭的当天票才能购得。

5.策划各类颁奖活动:戏多了,参与的人多了,评奖自然少不了。如同奥斯卡奖由美国电影学院颁发一样,为了尽可能公正,这类颁奖在英国也是由英国戏剧协会作为第三方操作的。各类奖项中,奥利弗奖(Olivier Awards)可谓世界上最重要的戏剧奖项之一,含金量丝毫不弱于美国的托尼奖(Tony Awards)。而因为英国悠久的戏剧传统,奥利弗奖项除了音乐剧与话剧这两大类外,还包含了歌剧与舞蹈的奖项,以体现英国舞台艺术的悠久与全面。

除了世界闻名的奥利弗奖之外,伦敦戏剧协会每年还组织安排其他各类奖项,表彰为英国戏剧产业作出杰出贡献的人士与机构。比如:英国戏剧奖、英国戏剧杰出贡献奖、英国最受欢迎剧场奖、吉尔古德戏剧奖等等。这些不同的奖项,为了从不同侧面来展现英国的戏剧面貌,评选的目的与方式也各不相同。比如,对于“英国最受欢迎剧场奖”,一般人可能认为一定是知名剧场才会获得,但不是的。以2014年为例,这个奖项共收集了49000张公众投票,从256家剧场里选出来的五家英国最受欢迎的剧场,竟没一家在伦敦。原因是这个奖项表彰的是具有创新能力和作出突出贡献的剧场。那些功成名就的著名剧场,其形象和规范早已确立,便很难再获得这一类创新的奖项了。除此之外,最佳巡演剧场、最佳宣传推广剧场、最佳剧场经理/雇员、最佳多元推广剧场奖等,也绝大多数花落在伦敦之外,重点是表彰那些具有创新能力的、新兴崛起和转型成功的剧场。

从奖项的性质可以看出,伦敦戏剧协会绝非“帮富不帮穷”,作为发展了一百多年的公益艺术机构,协会深知主流与边缘、商业与公益、现状与长远、传承与创新之间的关系。也就是说,协会所倡导的是以商业戏剧为主导的多元戏剧文化和整体的戏剧生态。

除了组织各类活动外,戏剧协会还要协调行业内的诸多难题。比如:薪酬。这在伦敦和百老汇历来是个麻烦事,只有第三方才能做。薪酬是一个永恒的矛盾,在伦敦和百老汇,剧场人员和演奏员罢工的现象每几年就会发生一次。但演员罢工的现象倒很少见,因为演员是个性化的,工资不可能参照行业标准,但演奏员与剧场人员因为工作性质大致可以量化,有行业标准。半年前,戏剧协会与剧场工会联合发布了2014年新的薪酬标准,要求伦敦的各戏剧机构为剧场的前厅工作人员涨薪,上涨幅度是每一小时增加一英镑,薪酬标准还要求,其他剧场的工作人员需要比上一个合同的收入增加至少4.5%。这些标准的确立,往往也是迫于行业压力而做出的。

伦敦与纽约

2014年,伦敦共吸引了约1500万观众,比百老汇多出280万,但百老汇的总票房为17亿美元,却大大高于伦敦的9.5亿美元。这是为什么呢?因为百老汇的平均票价大大高于伦敦。那为什么百老汇票价这么高呢? 主要是因为纽约戏剧行业的成本高。如今同样规模的一部音乐剧,在百老汇的制作成本大约是伦敦的两倍以上,剧场的租赁成本也远高于伦敦。

百老汇坐落于全球经济中心,在拥有巨大人流和观剧需求的同时,可以说纽约高位运行的经济成本,也被转嫁到了戏剧产业上。近年来的调查显示,纽约百老汇居高不下的制作成本和场租,让百老汇制作人也快透不过气了。我的朋友,百老汇制作人Kumiko曾对我叹息道:“纽约这样的城市,商业气味越来越浓,留给艺术的空间越来越小,这无异于慢性自杀。”如今,在百老汇上演一部大型音乐剧,票房达不到八、九成,连演达不到一年以上,亏损的可能性非常大。这样的状况,让百老汇变得越来越不适合创新。2014年,百老汇全年仅有44个新制作,与之相比,2014年度的伦敦则有280个新制作(包括歌剧与芭蕾),持续呈现出一片欣欣向荣的态势,艺术创新力远远高于纽约。

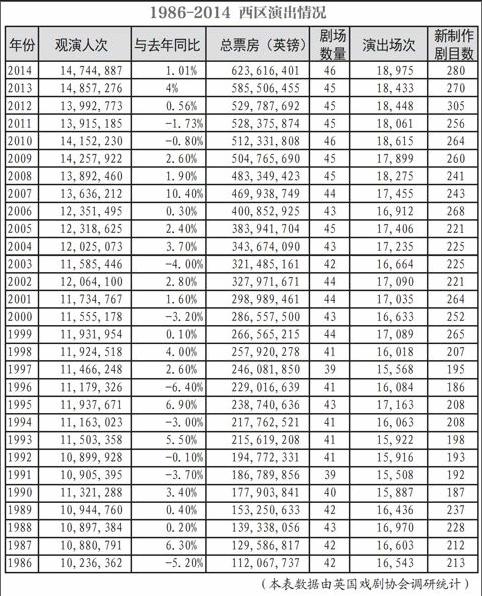

看一张图

经过英国戏剧协会细致调研与统计,近20年来,伦敦西区的剧场数量从42座增长至46座,增长幅度不大,而演出的场次从16540场增长为18975场,20年来增长也不多。由此可见,虽然这20年来世界发生了巨大变化,但伦敦的剧场生态早已常态化。

看看近20年来伦敦西区的总票房,从1.12亿英镑上涨至6.2亿英镑,虽然有观众数量增加的因素,但主要归因于通货膨胀下的票价提升。戏剧产业为伦敦社会的经济贡献,从增值税就可见一斑——从1986年的1461万英镑增至2014年的超1亿英镑。从票房与税费的比重看,1986年税费占总票房的13%,到了2014年税费占到总票房的16%,虽有一定增长,税费比率并不算低。可见戏剧产业真正不仅为伦敦社会带来了名气,也带来了利润。从2015年2月6日的最新数字看,2014年进入伦敦剧场的观众为1474.5万人次,而伦敦人口仅为860万,就是说,进入剧场的人次已达到城市人口的近两倍(而目前上海据统计进剧场的人次只有50万,只占上海城市人口的50分之1)。2014年伦敦观众的人次数量比去年上升了1.1%,总票房上升了6.5%,达到6.2亿英镑,比2013年上涨6.5%。事实上2014年伦敦的两大剧院(Palladium剧场与Dominion剧场)在进行长期休整,并没有纳入统计,但票房依然创下新高。这主要还是归因于伦敦剧场上座率的提升与票价的提高——上座率从2013年的72.7%上升为2014年的73.1%,而剧场设定的平均票价由2013年的40.14英镑上涨为42.99英镑。

令人惊叹的是,近20年来,伦敦每一年新制作的剧目基本保持在200部以上,甚至是300部,可见发展能力不减。伦敦戏剧协会主席Caro Newling说:“2014年度统计数字,体现了伦敦戏剧的积极态势,虽然观众人次的增长幅度为历年来最低,但打折票减少了,新的作品在稳定增加,这都预示着伦敦戏剧产业的长远发展依然向好与激动人心。”

协会的调查还显示,伦敦的音乐剧与话剧观众的比例大约是2:1,而票房收入则大约为5:2,音乐剧占有主要的市场份额。这样的比例与中国的现状差异极大,如今我们显然话剧的比重占得更多。究其原因,一来是我们缺乏观赏音乐剧的传统与习惯。二来技术门槛上,音乐剧的确比话剧要复杂得多,创作制作一部音乐剧,在中国常常是一件吃力不讨好的事。

从观众的男女比例看,伦敦女性观众占到了72%,证明了舞台艺术依然离不开广大女性的支持,这个比例与中国也是相似的。女人比男人感性,更爱看戏,大概在全世界都是一样的。