中国共产党青年动员的成功运作

2015-05-25莫志斌崔应忠

莫志斌 崔应忠

抗日战争爆发后,为了应对民族危局,国共两党调整政策,积极开展青年动员。然而,一个奇特景象出现了,大量青年并未奔向占据全国优势地位的国民党统治区,而是冲破重重艰难险阻,选择中共领导下的抗日根据地,尤其是奔赴当时中共中央所在地延安。天下人心归延安!此现象不仅反映出爱国热情对青年的激励,更凸显出中国共产党青年动员的成功运作,反衬出国民党青年动员的缺陷。国共两大政党日后的历史命运,似乎在这里已经初现端倪。

中国共产党对青年的广泛动员

出于动员全民族抗战和充实中共基干队伍的需要,中共中央作出了大量吸收青年到延安的决定,并通过各级党团组织、救亡团体、学校、八路军驻各地办事处等渠道,组织和动员了大批青年奔赴延安。

(一)动员动因分析

中共大量动员青年主要基于以下动因:

其一,动员全民族抗战。九一八事变以后,日本连续制造侵略事端,至卢沟桥事变爆发,发动了全面侵华战争。“抗日则生,不抗日则死,抗日救国,已成为每个同胞的神圣使命”已成共识。中共制定了全面抗战路线,动员全国人民参与抵抗外来侵略,青年群体成为其动员的重要对象。在中华民族生死存亡的危急关头,西安事变成为扭转时局的关键,国共两党开启了第二次合作。国共关系由全面对抗走向合作抗日,中共获得较大生存与发展空间,因而可以利用合法地位,积极地动员和组织青年投身抗日大潮。

其二,充实中共基干队伍。经过二万五千里长征的中国共产党人抵达陕甘宁时,革命基干队伍已大量减员,在干部人才方面更是极度缺乏。毛泽东曾指出:“指导伟大的革命,要有伟大的党,要有许多最好的干部。”延安不过是一座人口不多、经济落后的边陲小城,无法立即使中共队伍得到补充。于是他替中共中央起草并作出了《大量吸收知识分子》的决定,提出“应该大力吸收知识分子加入我们的军队,加入我们的学校,加入政府工作”。延安作为中共核心地带,着力吸收青年以充实革命队伍,显得尤为重要。

其三,争取青年知识分子。抗战爆发后,各种政治力量虽然团结在抗日大旗下,但政治竞争依然存在,各党派都在争取青年知识分子。诚如陈云所说:“现在各方面都在抢知识分子,国民党在抢,我们也在抢,抢慢了就没有了。日本帝国主义也在收买中国的知识分子为它服务。”1935年的瓦窑堡会议通过的《中央关于目前政治形势与党的任务决议》就明确指出:“一切同情于反日反卖国贼的知识分子,不问他们过去是否是国民党员,或是在国民党政府中工作,都能享受苏维埃政府的优待……一切受日本帝国主义和汉奸卖国贼国民党政府所驱逐、轻视与虐待的知识分子、文学家、艺术家、科学家、技术人员与新闻记者,苏维埃给予托庇的权利。”

(二)组织动员方式

如何迅速而有成效地将各地青年动员到延安,投身于抗日救国之大业,中国共产党从大局出发,采取了切实可行的措施。

一是指示各级党组织作深入动员。

为了动员青年到延安,中共中央曾多次指示地方各级党组织进行动员和组织。当时党中央指示国民党统治区的党组织要大力输送知识青年到延安去。例如,1938年3月6日,毛泽东根据当时中国的局势,指示彭雪枫,希望大力发展该区工作……并从豫南各县挑选一批优秀青年到延安学习。随着大青山抗日游击根据地的建立,中共中央和西北局工委多次指示从绥蒙地区选送蒙古族青年到延安学习。中共绥蒙地区各级党政军负责人曾先后动员和组织了9批蒙古族及部分汉、回、满族革命青年共1000多人到延安学习。

国共两党虽然实现第二次合作,但国民党对共产党的合法地位依然没有承认,国统区中共党组织大多仍为地下组织,不能公开活动。许多青年正是中共地下党组织秘密动员去延安的。

二是通过救亡团体加强联络。

通过各种救亡团体加强联络,是中共对青年进行组织动员的又一种方式。抗战爆发后,在中共领导和影响下,全国各地成立了大量的抗日救亡团体,诸如民先队、青抗先、文抗会等。据于光远回忆,1937年彭真在山西遇见他时曾作出指示:“他告诉我党中央决定在延安办一所‘陕北公学,吸收国民党统治区的知识青年和知识分子来受教育,把他们培养成我们的干部……民先不要只顾在外面(指国统区)开展青年工作,这一头,还应该把动员青年到延安去,特别是陕北公学去,作为任务之一。”

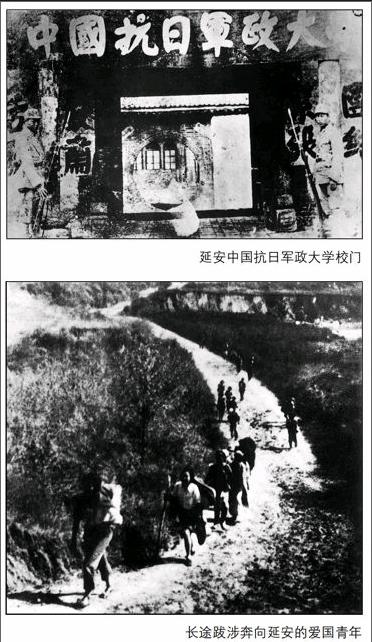

三是设立各类学校进行吸收。

在陕甘宁边区创办各类干部学校,培养各方面人才,是中共吸收外来青年的最主要途径。据不完全统计,先后成立的学校有:中国人民抗日军事政治大学(即抗大)、陕北公学、鲁迅艺术学院、中共中央党校、延安马列学院、中央研究院、安吴堡战时青年训练班、泽东干部学校、中国女子大学、延安民族学院、华北联合大学、延安自然科学院、八路军卫生学校、中国医科大学、白求恩护士学校、延安药科学校、军事学院、八路军军政学院、延安大学、行政学院、延安工人夜校、炮兵学校、俄文学院、延安日本工农学校、政法学院、通讯学校、荣军学校、中共陕甘宁边区党校(后改称中共西北党校)、边区行政学院、边区农业学校、边区职业学校、边区医药学校、边区新文字冬学教员训练班、鲁迅师范学校、绥德师范学校等。

由于此时国共关系较为良好,这些学校大多可公开面向全国招生,以吸收进步青年。为了让青年更多了解和报考这些学校,中共一方面令各地方党组织及八路军驻各地办事处和通讯处,广泛散发招生广告和招生简章,积极进行宣传动员;另一方面利用中共党报党刊及进步人士所办报刊作介绍。经过中共的大力宣传动员,各地知识青年纷纷报考抗大、陕公、鲁艺等边区学校。

四是经过各地“八路军办事处”输送。

随着抗日民族统一战线的建立,中共领导的红军改编为国民革命军第八路军,此后八路军相继在南京、上海、太原、兰州、重庆、武汉、长沙等地设立了办事处或联络处。各地“八办”除了宣传党的抗日主张,开展抗日民族统一战线工作,同时还招收和输送进步青年去延安,壮大抗日力量。

1938年4月,抗大、陕公等校都在各地“八办”设立了专门的招生点,中共中央批准各地“八办”成立招生委员会,专门负责安排各地青年到延安学习和工作。当时延安为革命青年创办了20多所学校。抗大等校的招生广告从延安到西安的每根电线杆上都贴有一张。经过中共的大力宣传动员,各地知识青年源源不断地前往延安。据相关统计数据显示:1937年秋开始兰州“八办”培养和输送进步青年3000人到延安,1938年3月至5月武汉“八办”介绍了880人赴延安学习,重庆“八办”也先后输送了2000多人到延安。

奔赴延安青年的社会构成与数量分析

投奔延安青年的社会构成,按地域来讲,有来自中共领导的根据地,有来自国民党控制的国统区,有来自日伪占据的沦陷区,也有来自世界各地的华侨青年和国际友人;从身份来讲,主要有青年学生、工人、农民,有国民党军政人员、国民党员、三青团员,还有一批华侨青年、中国留学生及国际青年友人等。

(一)社会构成

青年学生、工人、农民。由于中共号召大量吸收知识分子及创办大量各类学校,奔赴延安的青年主体自然是青年学生。此外,还有大量的青年工人和青年农民。如1937年10月,中共在西安附近开办战时青年训练班(后改为吴堡青训班),就专门吸收工人和青年知识分子为学员。1938年初,在安吴堡青训班的基础上增设一个“职工大队”,扩大招收青年工人学员。后来还成立“延安工人学校”,学员多为职工大队学生。

国民党军政人员及其党员、三青团员。西安事变后,受中共抗日民族统一战线感召,东北军和西北军官兵纷纷脱离国民党军队投奔延安,如张学良之弟张学思,高崇民之子高存信,冯玉祥之侄冯文华,杨虎城之子杨拯民,傅作义之弟傅作良,赵寿山之子赵元杰、儿媳罗兰,邓宝姗之女邓友梅,学兵队陈剑飞、杨怡、韩复东等人。当然,这也与中共注意从国民党军政人员中吸纳人才、开展统一战线有关。

中共专门在延安举办了3期东北干部训练队,吸收东北籍爱国青年,共培训了由东北救亡总会介绍和东北抗日联军回来学习的学员210余人,其中很多青年学员来自东北军、十七路军。在抗大第四期第四大队第十队学员中,就有6名国民党政府县长,1名国民党军团长。国民党中央宪兵学院学员周湘凡、李哲,国民党中央军校广州分校中尉教官黄烈等,都奔赴了延安。

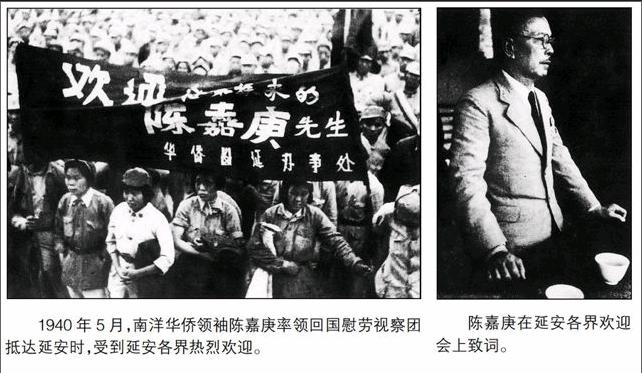

华侨青年、中国留学生。抗日战争时期,为了挽救祖国危亡,广大华侨通过各种途径为抗战贡献力量。此时世界各地华侨以南洋比较集中。在著名华侨陈嘉庚领导下,南洋华侨建立了南洋各属华侨筹赈祖国难民总会,即南侨总会。除了捐物献金外,许多华侨青年奋不顾身,组成“华侨战地服务团”“华侨记者团”等,纷纷回国参加战斗,很多人不辞艰难,直接奔赴延安。“一是因为看到当时抗日最坚决的,是中国共产党领导的部队,二是赞成中国的未来,应该走苏联社会主义的道路”。据统计,华侨中到延安的青年约有600人。

除华侨青年归国抗战外,很多海外的中国留学生在抗战爆发后,毅然放弃了优越的学习和工作环境回到祖国参加抗战。其中,翟默然、霍丁、杨宪吾等一批人奔向了延安。

国际友人。奔赴延安的青年还有来自世界各国的国际友人。他们同情中国的抗日战争,以国际主义精神支援中国抗战,为中国革命献出了毕生精力甚至宝贵的生命。仅抗大第四、五期学员中就有26名国际友人,有来自朝鲜的武亭、张振光、李铁重等,有越南的洪水等,有日本的吉田太郎等。出生于1915年的英国人乔治·何克毕业于牛津大学,1938年以一家美国杂志的记者身份第一次来到中国武汉。未几,武汉沦陷后又经香港、北平辗转到延安,且在晋察冀和晋东南等抗日根据地住过一段时间。1939年初途经宝鸡时结识路易·艾黎,全力协助其主持西北工合运动,并于1942年创办培黎学校。1945年7月22日,他因感染破伤风在甘肃山丹逝世,弥留之际仍不忘记:“把我的一切献给培黎学校。”

(二)数量分析

一般认为抗战时期知识青年奔赴延安的数量约为4万人,主要依据是1943年12月中共中央书记处会议上任弼时的发言:抗战后到延安的知识分子总共4万余人。也有人认为当时到延安的学者、艺术家和知识青年大约有6万人。比对两种说法,后者统计比前者多了学者和艺术家两类,人数则多2万人,虽有所出入,但也大体相当。其他则多是一些零散统计,较为集中的有“八办”和抗大,据八路军驻西安办事处统计,1938年5至8月,“经其介绍赴延安的知识青年就有2288人;全年有1万余人从这里获准去延安”。抗大第三期到第五期的20124名学员中,就有12535人是外来知识青年,占学员总人数的62.3%。

这些统计都是就知识青年而言,对于其他青年则未见包括,而且依据的核心史料是1943年12月的任弼时发言,这一发言虽具有官方代表性,却未涉及整个抗战时期,其他零散史料也大多是抗战前期的。因此,较为完整地了解青年奔赴延安的情况,还必须了解抗战后期青年奔赴延安的情形。

大体而言,抗战时期青年奔赴延安可以分为两个时期,以1941为界,前期是青年奔赴延安的高潮,后期在规模与数量上急剧下降,但仍未停止。前后期的反差,最直接因素是国共关系的恶化。抗战初期两党关系较为融洽。1941年的皖南事变,是战时国共关系分水岭。事变后,国民党对陕甘宁边区严加封锁,致使各地输送青年日渐艰难,但从根据地输送仍未停止,仍具有一定规模。整体而言,抗战时期青年奔赴延安的数量应当远在4万以上。

中国共产党务实、高效的动员艺术

面对国民党咄咄逼人的攻势,中共一再强调放手吸收青年来延安学习,并针对国民党封锁阻挠的手段而采取切实可行的保护推进对策,继续动员各地青年奔赴延安,显示出务实、高效的动员艺术。

第一,策略灵活,持续动员。1941年皖南事变后,尽管各地输送青年日渐艰难,中共仍通过各种方式动员青年。中共认识到,国民党再三掀起反共浪潮,但国民党始终留在抗日民族统一战线中,国共合作关系始终未决裂。正是凭借这微妙关系,中共采用较为灵活的输送策略,如以八路军家属输送军需物资的名义,改名换姓,乔装打扮等方式,继续动员青年前往延安。据王炳南的回忆:南方局为了满足一些青年的要求,也为了延安党的工作的需要,仍坚持向延安输送青年和技术人员。为了躲过国民党军警宪特的盘查,我们就让去延安的人员穿上八路军军装,改名换姓,或作为随车押运人员。或以八路军家属的名义,坐上办事处的军车公开走。这样,国民党的关卡就不敢过分卡了。因为,我们八路军驻重庆办事处是得到国民党政府军事委员会承认的公开合法机构,我们的军人家属和押运军需物资人员去延安是合理合法的。鉴于从国统区输送青年愈发困难,中共转换方向,加强了从抗日根据地吸收和动员。1940年3月和9月分别颁布《关于开展抗日民主地区国民教育的指示》和《关于发展文化运动的指示》,“吸收现在尚散伏在乡村中的游离知识分子或半知识分子。”

第二,宣传反击,揭露真相。为了回击国民党掀起的反共浪潮,在全国民众面前揭露国民党诱骗扣押青年的真相,以巩固和维护抗日民族统一战线。中共利用党报、党刊、通电、讲演等方式发起宣传反击。1940年2月1日,毛泽东为延安民众讨汪大会起草《向国民党的十点要求》通电,其中第五点要求为“保护青年”,电文指出:“近在西安附近有集中营之设,将西北、中原各省之进步青年七百余人拘系一处,施以精神与肉体之奴役,形同囚犯,惨不忍闻。青年何辜,遭此荼毒?夫青年乃国家之精华,进步青年尤属抗战之至宝。信仰为人人之自由,而思想乃绝非武力所能压制者。过去十年‘文化围剿之罪恶,彰明较著,奈何今日又欲重蹈之乎?政府宜速申令全国,保护青年,取消西安附近之集中营,严禁各地侮辱青年之暴举。此应请采纳实行者五。”

第三,加强审查,培训改造。毛泽东一再指示:“革命青年”四个大字是青年到延安的入学条件。因而,在各地青年奔赴延安前,为了纯洁革命队伍,吸收革命青年,中共还要专门对他们进行审查。通常经过三次审查,全部过关后才能进入延安。审查程序大体为:第一步,由南京“八办”进行初审。一般情况初审较简单宽松。凡持有各地中共地下组织或周边组织介绍信的基本都能通过。第二步,由西安“八办”进行复审。西安“八办”在接到南京“八办”转来的审干小组对去延安人员的鉴定表以后,对持介绍信前来的人一对一谈话。第三步,由中共中央组织部设在泾阳县云阳镇的接待站进行三审。三审通过,才能最终前往延安。成立延安交际处,以经常了解投奔延安的知识分子的政治思想、生活特点和业务专长,使他们学有所用,人尽其才,各得其所。到达延安的青年,由延安交际处负责接待和安置,通过各类训练班或学校,加以培训,改造成爱国奋进的革命青年。

中国共产党青年动员成效评议

国共两大政党的合作与竞争,基本上主导了20世纪上半叶中国历史的走向。从某种意义上说,近代中国革命就是一场深刻的社会动员,动员程度与效果直接关系竞争性政党的成败。抗战时期曾喧嚣一时的口号“谁有青年,谁有天下”,最终因国民党败退台湾、中共建立新中国而画下圆满句号。限于篇幅,本文没有过多地涉及国民党动员失败之“失”,而是重点探讨中共动员成功之“得”。究竟何为中共动员“得”之关节?以下从国共动员政策、组织机构以及动员策略等,作如下评议:

其一,从战时青年动员政策上看,中共号召建立抗日青年统一战线,积极改造共青团,以求最大程度动员青年;国民党则取消预备党员制,设立三民主义青年团,争取控制全国青年。中共领导人毛泽东指出:“发展进步势力,就是发展无产阶级、农民阶级和城市小资产阶级的力量,就是放手扩大八路军新四军,就是广泛地创立抗日民主根据地,就是发展共产党的组织到全国,就是发展全国工人、农民、青年、妇女、儿童等等的民众运动,就是争取全国的知识分子,就是扩大争民主的宪政运动到广大人民中间去。只有一步一步地发展进步势力,才能阻止时局逆转,阻止投降和分裂,而为抗日胜利树立坚固不拔的基础。”而国民党总裁蒋介石则声称:“凡是一个团体里面,有两个主义,这个团体一定不会成功的,而且一定发生冲突的,这个冲突,无论大些小些,总是不能避免的,尤其是一个团体里,有二个中心,有两个领袖,这个团体不但不能坚固,而且一定要分裂的。”“革命是非专政不可,一定要一个主义、一个党来专政。”两党青年动员政策之高下立判:中共的抗日青年统一战线吸引了大批抗战爱国青年,国民党虽吸收了部分青年,却丧失了全国青年的领导权。

其二,从组织机构上看,中共改造共青团,以西北青年救国联合会作为全国青年团体的领导机关,国民党设立三民主义青年团作为领导和动员全国青年的机关。中共之所以改造共青团以间接领导青年运动,是为了放手发动青年救亡团体,积聚青年力量,“党对青年群众运动,应该尊重其独立性,绝对不能以党的命令去强制青年团体执行,而只能依靠在青年团体中工作的党员进行解释说服工作,取得其同意,然后执行。”国民党虽然意识到只有掌握青年力量,以达到“意志集中”和“力量集中”,才能驱逐外侮,进而建立三民主义青年团,欲控制全国青年。但是,三民主义青年团有着先天缺陷,一者排斥异党青年,二者继承国民党派系斗争,后者更直接导致党团合并。纵观两党青年动员的组织机构,西北青年救国联合会是一个开放团体,以吸收一切抗日爱国青年;三民主义青年团则相对封闭,是一个诸多矛盾冲突的集合体。

其三,从动员策略上看,国共两党也大异其趣。两党最重要差别体现在对待青年运动与工农运动的关系上。中共领导人历来主张青运与工运、农运相结合,毛泽东认为:“学生运动已有极大的发展,将来一定还要有更大的发展。但学生运动要得到持久性,要冲破卖国贼的戒严令,警察、侦探、学棍、法西斯蒂的破坏和屠杀政策,只有和工人、农民、兵士的斗争配合起来,才有可能。”反观国民党,其官方声称其代表全民利益,并有相关吸引工农青年的条例,但实际操作起来却不如人意。在两党争夺青年的策略上,中共除了在根据地发展青年外,在国统区也通过各种方式开展秘密动员,“今天国民党区域青年工作基本任务,一是长期埋伏、积蓄力量;一是开展统一战线,扩大政治影响,两者不可偏废。”国民党动员不力,对奔赴延安的青年却采用恐怖措施,诸如强行堵截、诱骗、驯化等方式,往往造成了适得其反之效果。

(责编 孟红)