晋冀鲁豫边区的契约文书

2015-05-25李宇

李宇

契约文书作为见证房地流转的第一手资料,能较客观真实地反映出普通民众生活的状况。近年来随着各地契约文书的搜集整理,其价值也日益凸显出来。笔者从山西大学郝平先生已收藏的山西契约文书中整理出晋冀鲁豫根据地的契约377件。对这些边区契约文书的研究,使抗战时期晋冀鲁豫边区人民生活全貌更真实丰富地展现出来。

这377件晋冀鲁豫边区契约文书都是红契。所谓红契就是经过政府认证、收税,盖有政府印章的契约,也叫“官契”。通过整理、分类,笔者发现这批契约文书可分为两大类。第一类契约是由边区政府统一印制和发行的“契纸”和“契约纸”构成,第二类是由官方“契纸”和非官方“契约纸”构成,这类契约文书都是在边区政府成立之前的房地买卖契约,边区政府成立之后作了重新认证,并粘贴政府统一发行的“契纸”,以确认之前土地买卖的合法性。就数量来说,第二类契约所占比例不到10%。

晋冀鲁豫边区契约文书多是由“契纸”和“契约纸”两部分组成,即二连契。买卖双方只需填写房地买卖的信息即可。

第一类契约文书的“契纸”上最右边印有晋冀鲁豫边区政府制定的房地买卖规定(契纸上的空白处需手写,笔者注):

发给契纸事查民间卖典田房一律应照章投税领取正式契纸以保其田房所有产业经各县遵办在案,兹据 县 区 村农业户报称于

年 月 日,价(卖/典)遗产 名下房 间/地 段,计地 亩 分 厘 毫,实用本币 元,声请纳税除照章按百分之 税收本币 元合行粘发契纸为证

上述规定中提到“卖典田房一律应照章投税”,“以保其田房所有产业经各县遵办在案”,就是边区政府对经过正规交易手续后买卖的田产或房产都会记录在案,认可其买卖的合法性和买卖双方的利益,并予以保护。

“契纸”上最左边是“附开”。这在边区政府成立之前的房地买卖契约文书中是没有的,属于新规定内容。“附开”中主要包括被买卖房地的具体位置、土地等级、面积大小、中间人、经办人等信息。买卖双方都需在“附开”中如实填写这些基本信息。除了“契纸”外,“契约纸”也由边区政府统一印制发行。“契约纸”右边是买卖房地的信息描述,和“契纸”内容基本一致,但其中特别记录了买卖的契税额和作为政府代表的村长及买主等信息。

第二类契约文书右边的“契纸”和第一类的“契纸”是相同的。而契约左边所使用的“契约纸”并不是由边区政府印制的。这种非官方“契约纸”,不仅在纸张大小、材质、印制主体上有所区别,而且在描述买卖行为时也大有不同。比如:文字中增加了“使用不便”“手乏”“使用不足”“还债”等表述买卖原因的字词。值得注意的是个别契约属于1947年后重新认定的,这类契约右边“契纸”上的时间是民国三十六年即1947年,而左边“契约纸”上的时间则是晚清或民国初年,这证明边区政府进入稳固发展期后,对之前买卖中合法而合理的土地归属权也进行了重新认证。

从上述两类契约文书中,我们可以看出,晋冀鲁豫边区的契约文书在制式方面比之前(即清代或民国初年)的契约文书有了很大进步。最为明显的是,增加了“附开”一栏。买卖双方通过填写“附开”,使得房地买卖信息的表述更为具体和完整。这在一定程度上避免了买卖双方由于表述不清而引发纠纷的问题,也说明了边区政府开始注重用制式化的合同文本来保障买卖双方的合法利益,即契约文书开始规范化、正规化。

这些契约文书记载了晋冀鲁豫根据地房地流转的历史,从一个侧面鲜活反映出根据地人民生活的面貌,同时也折射出了边区政府特有的政治、经济等政策。基于此,这些契约文书才更加独具特色和弥足珍贵。概括起来,主要有以下几个特点。

1. 就契约文书的性质来说,目前整理出的晋冀鲁豫边区契约文书都是红契,且皆为二连契。契约文书的制式化,一方面说明边区政府作为官方代表,积极主导和参与了普通民众的土地买卖过程,认可这些买卖行为合法的同时,对可能产生的土地纠纷负责。另一方面,随着抗战胜利和解放战争形势的发展逐步有利于人民,根据地建设呈现出欣欣向荣的景象,从这些经边区政府认定的契约可以看出,根据地人民生活逐步走向正轨,经济也较为稳定、繁荣。

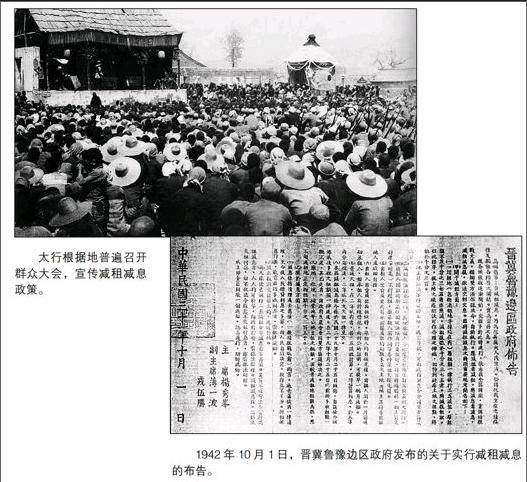

2. 就契约买卖和认证的时间来说,这些契约基本上集中在1945年和1947年。这固然有搜集资料的偶然性因素,但同时也在很大程度上与当时边区政府的土地政策存在着某些微妙联系。由边区政府颁布的《晋冀鲁豫边区土地使用暂行条例》在1941年11月公布后,分别在1942年、1943年、1945年进行过3次修订。其中对土地所有权进行了重新规定,并对汉奸、逃亡地主的土地和公地、荒地等,提出了新的分配办法。此外,从1942年开始,全区开展了以“减租、保佃、清债、退押”为中心的减租减息运动。在1942年3月颁布的《农民土地斗争纲领》中,对清债问题就进行了详细规定:“因欠债被地主管押的土地”,“可根据双方情况调解情理,或更换契约继续付利,或押地变成买卖关系,其已换契者不算老账,未换契者,按债务关系解决”。例如,平顺县的减租减息运动中,大地主宋福禄、宋福祥兄弟,交出了220张契约,100多户农民收回158亩土地、41间房屋。再如,武乡县在3个月内清债22.6万元、铜钱82000多吊、粮81000斤,退土地契约文书13400多张。抗战胜利后,在边区政府主导下以清算债务为主的土地契约变更运动得到了蓬勃发展。由此可见,这些边区契约文书从侧面证实了抗战胜利后土地流转契约开始增多的现象。

3. 就契约买卖的税率(即契税占交易总价的比率)来说,除极个别契约文书中记载的征收税率为1%、4%、6%、8%等外,大多数税率基本稳定在3%。出现这种税率忽高忽低的现象与边区当时的实际情况有很大关系。当时边区面临着非常严重的自然灾害,时任晋冀鲁豫边区政府副主席戎子和曾指出:“1942年、1943年连续发生了50年最严重的旱灾,冀南区大部分地区、太行区的3个专区,冀鲁豫沙区和沿平汉铁路东侧,农业收成平均只达到二成至三成左右,个别村庄甚至颗粒无收。”更为雪上加霜的是,日伪的“治安强化运动”使得边区政府遭受了前所未有的困难。这些都在一定程度上促使边区政府调整了包括土地买卖在内的税收政策。同时,从1942年开始,边区政府在根据地展开了轰轰烈烈的减租减息运动。根据当时的实际情况,边区政府采取了减免灾区税收、对敌开展粮食斗争、安置灾民、组织移垦等一系列有效措施,使根据地的减租减息运动取得了可喜的成绩。据统计,1945年平顺县的167个村,实行彻底减租的就有142个村。政府通过减租减息运动减轻了农民负担,极大地调动了农民的积极性。

4. 契约使用官方化、制式化。晋冀鲁豫边区契约文书大部分是经过边区政府认定和确权的,非官方的契约不足10%。这主要是因为当时边区政府规定土地、房产买卖时“一律照章投税,领取正式契纸”,否则边区政府不承认土地买卖的合法性。另外,就“契纸”尺寸来说,大部分“契纸”的宽保持在40厘米左右,长保持在60厘米左右。由此可见,这个时期土地流转的合同文本开始规范化。

这一件件契约文书是晋冀鲁豫边区人民社会生活状况的浓缩,更折射出边区政府政治、经济政策的推行和实施对民众生活的影响。契约文书的研究任重道远,有待于我们进一步挖掘与探析。

(责编 王燕萍)