视黄醇结合蛋白4与2型糖尿病视网膜病变相关研究

2015-05-24刘立涛王毓琴

高 瑛 黄 强 刘立涛 王毓琴

视黄醇结合蛋白4与2型糖尿病视网膜病变相关研究

高 瑛 黄 强 刘立涛 王毓琴

2型糖尿病;视网膜病变;视黄醇结合蛋白4

2型糖尿病视网膜病变(diabetic retinopathy,DR)是糖尿病患者最常见的微血管并发症之一,是目前致盲的重要原因,但其发病机制未明,并且影响因素较多。视黄醇结合蛋白4(RBP4)是近年发现的新脂肪细胞因子,既往研究表明[1],RBP4与2型糖尿病(T2DM)的发生发展关系密切,并参与DR的发生。笔者采用病例对照研究的方法观察RBP4和DR之间的相关性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2013年1月—2014年6月本院住院T2DM患者101例。T2DM诊断标准参照1999年WHO的糖尿病诊断标准[2]。纳入标准:年龄≥30岁;临床资料及实验室检测指标完整者。排除1型糖尿病、糖尿病急性并发症、恶性肿瘤、血液系统疾病者、严重心肝肾等脏器功能障碍者、感染性疾病患者、正在使用降脂药者、妊娠或怀孕患者。101例T2DM不伴视网膜病变(NDR组)59例,男31例,女28例,年龄33~83岁,平均(59.39±11.36)岁;T2DM伴视网膜病变组(DR组)42例,男23例,女19例,年龄44~83岁,平均(62.45±8.41)岁。两组性别、年龄比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方 法 记录两组性别、年龄、病程,测量身高、体质量、体质指数[BMI=体质量(kg)/身高2(m2)];安静状态下汞柱血压计测量两组患者右上肢血压2次,取平均值;入院次日空腹取血检测两组患者血常规、空腹血糖(FBG)、血肌酐(Scr)、血尿酸(SUA)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDLC)、低密度脂蛋白(LDL-C)、糖化血红蛋白(HbA1c)、超敏C反应蛋白(hs-CRP)和RBP4;比较两组各指标差异,及RBP4与各指标的相关性。

1.3 统计学方法 应用SPSS17.0统计软件进行数据分析,正态分布的计量资料采用均数±标准差(±s) ,偏态分布的计量资料经自然对数转换为正态分布后进行统计分析,两组间比较采用独立样本t检验,二元Logistic回归采用前进法中的最大似然进行分析,P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

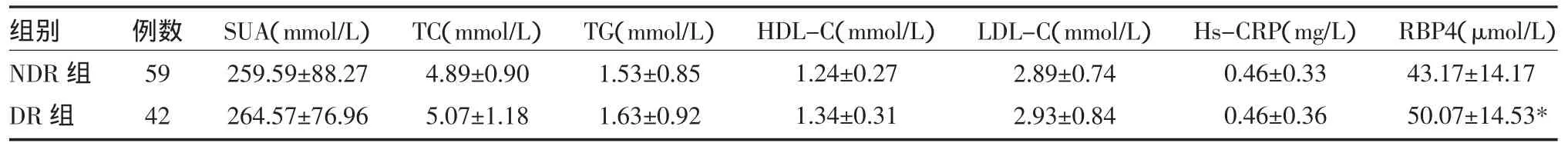

2.1 两组临床资料比较 DR组病程、RBP4值均明显增高,与NDR组比较差异有统计学意义(P<0.05),两组间BMI、SBP、DBP、FBG、HbA1c等其他指标比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

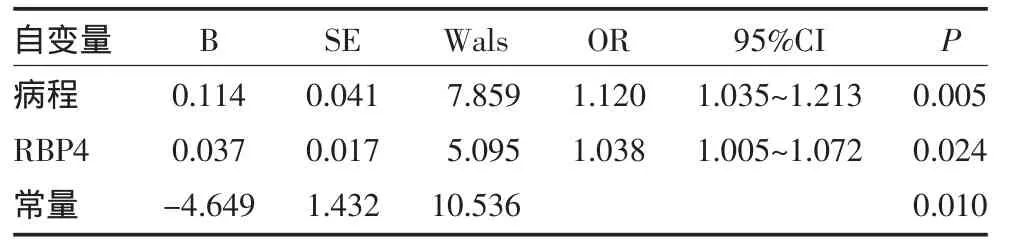

2.2 DR危险因素的Logistic回归分析 以DR为因变量(赋值0=NDR,1=DR),将年龄、性别、病程、BMI、SBP、DBP、FBG、HbA1c、SUA、Scr、TC、TG、HDLC、LDL-C、hs-CRP、FFA、RBP4纳入自变量,结果显示,病程、RBP4是影响2型糖尿病DR的危险因素。见表2。

表1 两组各观察指标比较(±s)

表1 两组各观察指标比较(±s)

组别NDR组DR组例数59 42病程(年)4.46±4.55 8.48±6.24* BMI(kg/m2)22.67±2.91 22.44±2.93 SBP(mmHg)137.90±18.23 145.17±19.58 DBP(mmHg)78.25±10.10 78.40±9.65 FBG(mmol/L)9.88±3.99 9.96±3.50 HbA1c(%)8.42±2.63 8.58±2.23 Scr(mmol/L)59.18±16.27 59.88±19.55

续表1 两组各观察指标比较(±s)

续表1 两组各观察指标比较(±s)

注:与NDR组比较,*P<0.05;NDR组:不伴视网膜病变组;DR:视网膜病变组;BMI:体质指数;SBP:收缩压;DBP:舒张压;FBG:空腹血糖;HbA1c:糖化血红蛋白;Scr:血肌酐;SUA:血尿酸;TC:血总胆固醇;TG:血甘油三酯;HCL-C:高密度脂蛋白;LDL-C:低密度脂蛋白;Hs-CRP:超敏C反应蛋白;RBP4:视黄醇结合蛋白4

组别NDR组DR组例数59 42 SUA(mmol/L)259.59±88.27 264.57±76.96 TC(mmol/L)4.89±0.90 5.07±1.18 TG(mmol/L)1.53±0.85 1.63±0.92 HDL-C(mmol/L)1.24±0.27 1.34±0.31 LDL-C(mmol/L)2.89±0.74 2.93±0.84 Hs-CRP(mg/L)0.46±0.33 0.46±0.36 RBP4(μmol/L)43.17±14.17 50.07±14.53*

表2 DR危险因素的Logistic回归分析

3 讨论

DR的发病是多因素协同作用的结果。目前认为病程、高血糖、高血压、高血脂是DR的危险因素,其中病程是最重要的危险因素。本研究发现,DR组的平均病程为8.48年,且Logistic回归分析显示,病程是DR的独立危险因素,DR的严重程度与糖尿病病程呈正相关。以往研究[3]认为,糖尿病微血管并发症的发病高峰出现在发病后5年之后,本研究结果与其一致。高血糖导致视网膜代谢紊乱,视网膜细胞内高血糖通过多元醇、蛋白激酶C等通路增强氧化应激,加重视网膜组织的损伤。本研究未发现DR组与NDR组在FBG和HbA1c上的差异,其原因是本文中入组对象均有多年降糖治疗史,特别是病程较长的DR组患者较多使用胰岛素治疗,所以两组FBG、HbA1c均控制较好,差异并不明显。

RBP4为新近发现的脂肪因子,由肝脏和脂肪组织分泌,其生理功能是特异性运载维生素A,并协同后者发挥生理作用;在肥胖、胰岛素抵抗、代谢综合征、糖尿病的发生发展中起着重要的作用;研究[4]发现,RBP4升高与DR的发生发展呈正相关。本研究亦发现DR患者RBP4水平较NDR患者明显增高(P<0.05),且RBP4是DR发生的独立危险因素。分析其机制可能是高浓度RBP4抑制内皮细胞中胰岛素的活性,而胰岛素是血管内皮功能强有力的保护因子,进而导致一氧化氮释放减少,影响小血管舒张功能[5]。其次,RBP4可能通过干扰骨骼肌和肝脏的胰岛素信号,引起胰岛素抵抗,加重高血糖,间接促进高血糖介导的氧化应激能力。这些作用相互联系、相互促进,而非孤立存在。即RBP4在脂肪组织中的高表达,影响糖脂代谢,同时作为联系信号,促进了炎症反应、内皮功能紊乱。另有研究[6]发现,血清RBP4水平随着T2DM合并DR患者病情的进展逐渐升高,T2DM患者的RBP4水平在增殖性DR比背景性DR更高。本研究的缺陷是没有对糖尿病患者视网膜病变程度进行分组。

综上所述,RBP4不仅参与了糖尿病的发生发展,还与DR的病情严重密切相关,未来RBP4或可作为一项新的诊断和判断DR病情严重程度的指标,开启临床治疗新途径。

[1]Yang Q,GRaham,Mody N,et al.Serum retinol binding protein contributes to insulin resistance in obesity and type 2 diabetes[J].Nature,2005,436(7049):356-3620.

[2]陈灏珠,林果为.实用内科学[M].第13版.北京:人民卫生出版社,2009:1030-1031.

[3]杨华,马琳,阚艳敏,等.2型糖尿病视网膜病变的相关危险因素分析[J].华西医学,2014,29(1):64-66.

[4]赵丽君,王薇.血清视黄醇结合蛋白4与2型糖尿病视网膜病变的相关性[J].东南大学学报(医学版),2013,32(3):266-269.

[5]Takebayashi K,Suetsugu M,Wakabayashis,et al.Retinol binding protein-4 levels and clincal features of type 2 dibetes patients[J].J clin Endocrinol Metab,2007,92(7):2712-2719.

[6]蒋伏松,成兴波,张慧.血清视黄醇结合蛋白4在2型糖尿病视网膜病中的价值[J].中华糖尿病杂志,2010,2(5):339-343.

(收稿:2014-10-25 修回:2014-12-28)

浙江省嘉善县中医医院内分泌科(嘉善 314100)

高瑛,Tel:13625832083;E-mail:1078062831@qq.com