2006—2013年北京市流动人口新涂阳肺结核患者治疗管理情况分析

2015-05-23罗萍李波高志东陈曦孟炜丽王秀双朱淑英

罗萍 李波 高志东 陈曦 孟炜丽 王秀双 朱淑英

2006—2013年北京市流动人口新涂阳肺结核患者治疗管理情况分析

罗萍 李波 高志东 陈曦 孟炜丽 王秀双 朱淑英

结核,肺/预防和控制; 居住流动性; 登记; 疾病管理; 北京市

随着经济的发展,劳动力人口由经济欠发达地区向经济发达地区及城市流动;同时也伴随着结核病由高感染、高发病和高患病地区向低感染、低发病和低患病地区流向[1]。北京作为全国结核病疫情最低的地区之一, 其流动人口结核病防控形势尤为严峻。为进一步加强流动人口结核病控制工作,北京市于2006年起对其提供了和户籍人口相同的免费政策,即对所有的肺结核患者同时提供免费检查和免费抗结核药品治疗。本研究旨在通过分析2006—2013年北京市流动人口新涂阳肺结核患者治疗管理情况,为本市流动人口结核病防治对策的制定提供参考依据。

资料和方法

一、资料来源

2006年1月1日至2013年12月31日,结核病管理信息系统登记的北京市肺结核患者资料。所有患者均符合中华医学会结核病学分会制订的《肺结核诊断和治疗指南》[2]中新涂阳肺结核的诊断标准,患者均采用2HRZ(E)/4HR(E)治疗方案,且全部实施全程督导治疗管理。

二、研究方法

1. 实施方法:患者发现、报告、转诊、追踪、诊断和登记均严格按照《中国结核病防治规划实施工作指南(2008年版)》[3]的标准执行。采用回顾性分析的方法,对4390例流动人口新登涂阳患者的相关资料与同期5900例户籍患者进行对比分析。调查内容包括性别、年龄、职业、籍贯、痰检情况、治疗转归等情况。

2. 有关定义:(1)流动人口:指由于各种原因离开户籍登记地来到本市 (区、县)居住者。本研究中的流动人口患者指的是户籍为非北京市的患者。(2)户籍人口:指患者户口在本市 (区、县)者。本研究中户籍患者指户籍地为北京市的患者。(3)重度及中度体力劳动者:指患者职业分类为工人、民工、农民、餐饮、商业服务、公共场所服务员、牧民、驾驶员、家政等人群。

3. 本研究人口学资料来自历年的《北京统计年鉴》。

4.统计学方法:采用SPSS 17.0统计软件进行分类统计和相关指标分析,采用线性趋势性χ2检验分析有序分组资料的线性变化趋势,P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、2006—2013年北京市新涂阳肺结核患者特征

2006年1月至2013年12月北京市登记流动人口新涂阳肺结核患者4390例,其中男2795例,女1595例,男∶女=1.8∶1。患者主要集中在15~44岁年龄组,共计3824例,占87.1%。患者来自全国30个省(直辖市、自治区),72.5%的患者来源于排名前10位的省份,它们依次是河北省[16.7%(733/4390)],黑龙江省[10.6%(465/4390)],四川省[9.5%(417/4390)],河南省[9.2%(403/4390)],山东省[5.8%(255/4390)],吉林省[4.9%(214/4390)],湖北省[4.8%(210/4390)],安徽省[4.4%(192/4390)],内蒙古自治区[3.4%(149/4390)],辽宁省[3.3%(145/4390)]。患者中从事重度及中度体力劳动的患者占74.0%(共计3249例,其中工人、民工、农民合计1306例,餐饮、商业服务、公共场所服务员、牧民、驾驶员、家政合计1943例),另外学生、教师、医务人员、干部、离退人员合计685例,其他职业的456例。

同期,北京市户籍人口新涂阳肺结核患者5900例,其中男4214例,女1686例,男∶女=2.5∶1。15~44岁年龄组患者共计2850例,占48.3%。户籍人口新涂阳肺结核患者从事重度及中度体力劳动的共计3745例,占63.5%。

二、2006—2013年北京市新涂阳肺结核患者登记管理现况

2006年1月至2013年12月,流动人口新涂阳患者占全部新涂阳患者的比率从2006年的39.7%(521/1312)到2013年的39.3%(435/1108), 8年间总的比率为42.7%(4390/10 290)。同样,流动人口新登记管理患者占全部新登记管理患者的比率从2006年的32.7%(1795/5492)到2013年的41.0%(1581/3856),8年间总的比率为43.1%(15 706/36 455)。流动人口新涂阳登记率从2006年的12.9/10万下降到2013年的5.4/10万,年均递减13.2%;户籍人口新涂阳登记率从2006年的6.6/10万下降到2013年的5.1/10万,年均递减3.7%(表1)。

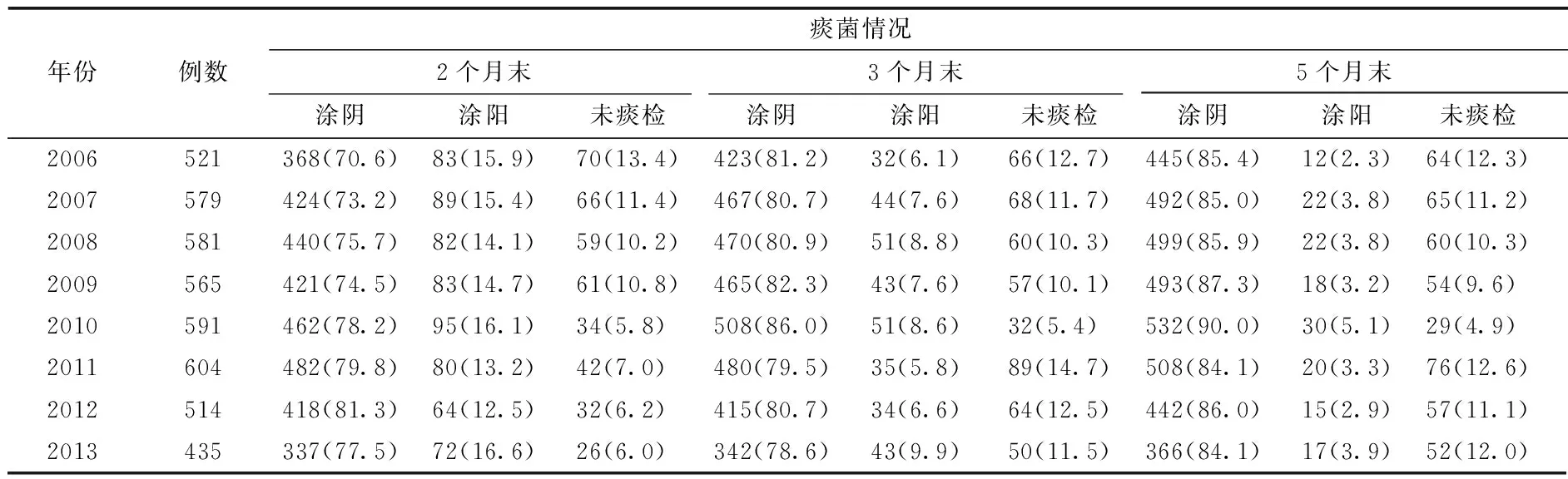

三、2006—2013年北京市流动人口新涂阳肺结核患者痰菌阴转情况

表1 2006—2013年北京市活动性肺结核患者新登记情况

注 人口学资料来自历年的《北京统计年鉴》

表2 2006—2013年北京市流动人口新涂阳肺结核患者治疗后2、3、5个月末痰菌情况

注 括号外数值为患者例数,括号内数值为“率(%)”

表3 2006—2013年北京市流动人口新涂阳肺结核患者治疗转归情况

注 括号外数值为患者例数,括号内数值为“率(%)”;“其他”指新涂阳肺结核患者的治疗转归分别是结核死亡、非结核死亡、失败、不良反应、诊断变更、拒治、转入耐多药治疗等治疗转归的合计

四、2006—2013年北京市流动人口新涂阳肺结核患者治疗转归情况

讨 论

一、流动人口结核病控制仍然是本市结核病控制的主要挑战

随着经济社会的发展,北京市常住人口中非户籍人口的比例逐年增大,流动人口肺结核患者的明显增加对北京市结核病流行影响逐渐加重[4]。北京市统计年鉴数据显示,2006年1月至2013年12月,流动人口新涂阳肺结核患者占全部新涂阳患者的比率从2006年的39.7%(521/1312)到2013年的39.3%(435/1108),8年间总的比率保持在42.7%(4390/10 290)。同样,流动人口新登记管理患者占全部新登记管理患者的比例从2006年的32.7%(1795/5492)到2013年的41.0%(1581/3856),8年间总的比率为43.1%(15 706/36 455)。这一数据远高于杜昕等[5]报告的全国流动人口新涂阳肺结核患者占全部新涂阳患者7.0%的比率,与其提出的在京津沪地区,流动人口新涂阳肺结核患者占三市新涂阳患者总数的39.1%等结论高度吻合。因此,对北京市而言流动人口结核病控制是目前本市结核病控制的主要挑战。本研究同时显示,与输入人口主要是劳动力人口的构成一致,流动人口新涂阳肺结核患者主要集中在15~44年龄组,以青壮年劳动适龄人口为主,占87.1%;男∶女=1.8∶1,与文献报道基本一致[6-7]。但远高于同期本市户籍患者同年龄段48.3%的患病比例;且跟本市户籍男女患者比例为2.5∶1相比较,其流动人口中女性新涂阳患者更为常见。说明这些患者一方面符合结核病的发病年龄特点,另一方面随着城市生活水平的提高,家政服务行业的发展越来越迅猛,服务内容也变得越来越宽泛,成为流动人口女性患者的比例日益增多的重要原因。为此,对流动人口集中的建筑工地、家政公司等场所,应实行严格的就业前体检,并认真落实每年的健康体检制度,防止疫情传播。

二、结核病防治规划对北京市流动人口结核病控制工作产生了积极作用

当今,世界卫生组织推荐的全球结核病控制主要措施是治愈已被发现的新发涂阳患者。在缺少感染率和发病率资料且发现患者均被登记管理的情况下,新涂阳登记率成为监测结核病疫情和评价患者发现水平的一个重要指标[8]。本研究显示,北京市流动人口肺结核新涂阳登记率从2006年12.9/10万下降到2013年5.4/10万,年均递减13.2%;户籍人口新涂阳登记率从2006年6.6/10万下降到2013年5.1/10万,年均递减3.7%。北京市流动人口肺结核新涂阳登记率快速下降的影响因素,可能与我国对流动人口结核病防治工作日益重视及加强有关。卫生部先后印发了《全国结核病防治规划(2001—2010年)2006—2010年实施计划》[9]、《中国结核病防治规划实施工作指南(2002年版)》[10]、《中国结核病防治规划实施工作指南(2008年版)》[3],均要求将流动人口纳入本地区结核病防治规划,使流动人口肺结核患者能够得到早发现和早治疗,并认真落实流动人口的免费检查和治疗政策。同时,覆盖28个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团、75个地(市、州)和198个县(市、区)的全球基金流动人口结核病项目,在2006年10月至2011年6月期间共为124 090例肺结核患者提供了治疗,其中初治涂阳患者治愈率到达90.87%[11],该项目对我国结核病控制工作做出了贡献[12]。本研究显示,北京市流动人口肺结核新涂阳登记率的年均递减率较户籍人口下降更为显著,印证了全国结核病防治规划以及全球基金流动口项目对流动人口结核病控制工作产生的作用。

三、北京市流动人口肺结核新涂阳登记率不能客观反映结核病疫情变化趋势。

四、北京市流动人口结核病控制工作正面临着前所未有的挑战。

综上所述,2006—2013年北京市流动人口新涂阳肺结核患者治疗管理效果良好。面对流动人口给本市结核病控制工作带来的诸多困难和问题,笔者认为一方面结防机构应认真落实国务院2011年下发的《全国结核病防治规划(2011—2015年)》(国办发[2011]53号)[26]精神,做好流动人口结核病患者的发现、登记、转诊、接收和管理工作;另一方面如姜世闻等[27]提出的,继续加强政府对流动人口结核病防治工作的重视和领导、加强流动人口医疗保障政策的落实、强化健康教育工作及加强流动人口的结核病防治研究;同时,积极探索本市结核病防治服务体系建设,以保障北京市结核病防治工作持续发展。

[1] 安燕生.张立兴,屠德华.流动(非北京市户籍)人口对北京市结核病流行的影响.中国防痨杂志,2004,26(6):319-323.

[2] 中华医学会结核病学分会.肺结核诊断和治疗指南.中华结核和呼吸杂志,2001,24(2):70-74.

[3] 中华人民共和国卫生部疾病预防控制局,中华人民共和国卫生部医政司,中国疾病预防控制中心.中国结核病防治规划实施工作指南(2008年版).北京:中国协和医科大学出版社,2009.

[4] 王静,安燕生,韩昱.2000—2005年北京市流动人口菌阳肺结核控制情况分析.中国预防医学杂志,2008,9(2):109-111.

[5] 杜昕,刘二勇,成诗明.2010年全国登记流动人口新涂阳肺结核患者特征分析.中国防痨杂志,2011,33(8):461-465.

[6] 周扬,许卫国,竺丽梅.江苏省流动人口结核病防治效果分析.中国热带医学,2008,8(11):1970-1972.

[7] 张玉华,秦莉,张志,等.天津市和平区流动人口结核病项目2007—2012年实施效果分析.实用预防医学,2014,21(1):67-68.

[8] 戴元生,端木宏谨,王黎霞,等.不同登记标准对新发涂阳新登记率的影响.结核病与胸部肿瘤,1998,2:35-38.

[9] 中华人民共和国卫生部.全国结核病防治规划(2001—2010年)2006—2010年实施计划.北京:中华人民共和国卫生部,2006.

[10] 中华人民共和国卫生部疾病控制司.中国结核病防治规划实施工作指南(2002年版).北京:中华人民共和国卫生部疾病控制司,2003.

[11] 刘小秋,李峻,姜世闻.中国全球基金结核病项目流动人口结核病防治实施效果评价.中国防痨杂志,2013,35(10):768-772.

[12] 姜世闻,张慧,王冬梅,等.全球基金结核病项目对中国结核病控制的贡献.中国防痨杂志,2014,36(5):305-307.

[13] 北京市人民政府.北京市2013年度卫生与人群健康状况报告.北京:人民卫生出版社,2014:33-34.

[14] 王宇.全国第五次结核病流行病学抽样调查资料汇编.北京:军事医学科学出版社,2011:45-46.

[15] 陈静,魏晓林,李洪娣,等.上海市流动人口肺结核病人接受治疗影响因素研究.中国防痨杂志,2009,31(6):337-340.

[16] 王前,王黎霞,李仁忠,等.三城市肺结核患者医疗费用及经济负担分析.中国防痨杂志,2013,35(4):240-245.

[17] 王旭、齐威、张丹,等.流动人口肺结核患者经济负担及其影响因素调查分析.中国防痨杂志,2011,33(4):227-231.

[18] 屠德华,张立兴.北京市结核病控制工作50年进展.首都预防医学杂志,1999,1(3):6-11.

[19] 洪峰,屠德华,安燕生,等.北京市结核病控制工作的改革与实践.中国防痨杂志,2008,30(6):494-495.

[20] 杜昕,刘二勇,成伟,等.2010年全国流动和常驻人口涂阳肺结核患者转出与治疗管理结局的对比分析.中国防痨杂志,2011,33(9):527-530.

[21] 夏珍,梅建,倪惠莉,等.流动人口对上海市结核病疫情控制的影响.上海预防医学杂志,2008,20(2):67-68.

[22] 蒋莉,钟球,李建伟,等.深圳市宝安区流动人口结核病患者发现治疗管理现状.华南预防医学,2010,36(1):47-51.

[23] 代宝珍,倪政,张金兰,等.城市暂住人口结核病调查分析.中国公共卫生,2004,20 (12):1483-1484.

[24] 赵平、李洪敏、杨智斌,等.1996—2006年北京市朝阳区流动人口肺结核病流行特征分析.疾病控制杂志,2008,12(1):83-85.

[25] 陈曦,王延莉,贺晓新,等.北京市区(县)结核病防治机构人力资源现状调查及配置评价.中国防痨杂志,2012,34(9):580-584.

[26] 中华人民共和国国务院办公厅.国务院办公厅关于印发全国结核病防治规划(2011—2015年)的通知.北京:中华人民共和国国务院办公厅,2011.

[27] 姜世闻,刘小秋.我国流动人口结核病防治工作的进展与展望.中国防痨杂志,2014,36(9):798-801.

(本文编辑:范永德)

Analysis on the treatment management of the new smear positive pulmonary tuberculosis patients among floating population from 2006 to 2013 in Beijing

LUOPing,LIBo,GAOZhi-dong,CHENXi,MENGWei-li,WANGXiu-shuang,ZHUShu-ying.

OutpatientDepartmentofBeijingResearchInstituteforTuberculosisControl,Beijing100035,China

GAOZhi-dong,Email:guhu751029@126.com;CHENXi,Email:chenxi5000@163.com

Objective To analyze the treatment management of the new smear positive pulmonary tuberculosis (PTB) patients among floating population registered from 2006 to 2013 in Beijing, and to provide reference for the development of floating population TB control strategies. Methods The characteristics, such as age, gender and occupation, etc. and the sputum examination results at the end of two months, three months and five months, and the treatment outcomes of the 4390 PTB cases among floating population registered from 2006 to 2013 in Beijing were collected, and were compared with the data of 5900 cases of the resident population at the same period to analyze the differences of treatment and management in two kinds of people. The statistical analysis was conducted by SPSS 17.0, and trend Chi-square test was applied for linear trend of the subgroups,P<0.05 was considered significantly different. Results There were 4390 patients with new smear positive PTB among floating population registered from 2006 to 2013, including 2795 men and 1595 women, and the male and female ratio was 1.8∶1. Most of the patients were in the age group of 15 to 44 years old, accounting for 87.1%. The proportion of new smear positive patients among floating population in all new smear positive patients in Beijing was 42.7% (4390/10290) for 8 years. The registration rate of new smear positive patients fell down from 12.9/100 000 in 2006 to 5.4/100 000 in 2013, with an average annual rate of 13.2% in descending. There was a significant rise of sputum conversion rate at the end of 2 months’ treatment from 70.6% (368/521) in 2006 to 77.5% (337/435) in 2013 (=19.84, P=0.00).The sputum conversion rates at the end of 3 months’ treatment and 5 months’ treatment increased from 81.2% (423/521) and 85.4% (445/521) in 2006 to 82.3% (465/565) and 87.3% (493/565) in 2009, and there were no significant trend (respectively were 1.50 and 0.97, and P value were 0.22 and 0.32).While there were significant descending trends of sputum conversion rate at the end of 3 months’ treatment and 5 months’ treatment(value respectively were 7.66, 5.67, and P value were 0.01, 0.02) from 2010 to 2013, which decreased from 86.0% (508/591) and 90.0% (532/591) in 2010 to 78.6% (342/435) and 84.1% (365/435).The treatment success rate increased from 82.1% (428/521) in 2006 to 90.3% (393/435) in 2013 (=32.65, P=0.00), which rose year by year(=32.65, P=0.00).The default rate increased from 0.6% (3/521) in 2006 to 3.9% (17/435) in 2013 (=28.74, P=0.00). Conclusion The management of new smear positive PTB cases among floating population has already shown satisfactory effect from 2006 to 2013 in Beijing. However, TB control in floating population is still the focus of the work in Beijing, and the management of PTB patients in floating population is a long and arduous task.

Tuberculosis, pulmonary/prevention & control; Residential mobility; Registries; Disease management; Beijing

10.3969/j.issn.1000-6621.2015.08.013

北京市科技重大专项重点项目(Z09050700940904)

100035 北京结核病控制研究所门诊部(罗萍、李波、王秀双、朱淑英),防控科(高志东、陈曦);北京市西城区结核病防治所(孟炜丽)

高志东,Email:guhu751029@126.com;陈曦,Email:chenxi5000@163.com

2015-05-25)