新生儿病房162例医院内感染的临床分析

2015-05-20林文潘王琦凡梁世山

林文潘??王琦凡??梁世山

[摘要] 目的 调查新生儿病房院内感染的发生情况,分析其相关危险因素,探讨院内感染防控的方法。方法 对2009年1月~ 2013年12月于本院新生儿病房住院的5512例新生儿的住院资料进行院内感染的回顾性分析。 结果 5512例新生儿中162例发生175次院内感染,发生率为3.17%,病死率为1.23%;院内感染者平均感染发生时间为住院后(13.31±11.85)d。新生儿院内感染的危险因素包括胎龄≤32周、出生体重≤1500g、有创机械通气、PICC、肠外营养。感染以败血症占首位(44.50%),其次为下呼吸道感染及结膜炎。175例次医院内感染共获得41株培养阳性标本,病原菌以细菌为主,其中革兰阴性菌27株(65.85%),革兰阳性菌11株(26.83%)。 结论 新生儿院内感染的预防在于重视新生儿病房的规范化管理、规范中心静脉导管等侵入性操作,减少气管插管机械通气。

[关键词]新生儿;医院内感染;危险因素

[中图分类号] R722 [文献标识码] A [文章编号] 2095-0616(2015)04-10-04

院内感染指住院患者在医院内获得的感染,包括在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染。一般来说,入院48h后发生的感染就要考虑为院内感染;在原有感染的基础上,出现新的不同部位的感染或在原有感染部位已知病原体的基础上,又分离培养出新的病原体,也属于院内感染[1]。合并院内感染的患儿住院时间延长,住院费用明显增加,甚至成为导致患儿死亡、引起医疗纠纷的重要原因[2],同时因新生儿尤其早产儿机体各系统发育未成熟,免疫功能薄弱,救治过程中各种侵入性操作、广谱抗生素的普遍应用,院感发生率日益上升[3-6],新生儿病房普遍面临着院内感染所带来的挑战。为了解新生儿院内感染的现状并探讨其危险因素及防治策略,现对2009年1月~ 2013年12月,在我院新生儿病房院内感染病例共175例次进行总结报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

2009年1月~ 2013年12月本院新生儿病房5512例新生儿中发生院内感染的新生儿162例,其中男102例,女60例。入院日龄20min~25d。平均胎龄(35.45±2.37)周,其中胎龄≤32周35例。平均出生体重(2400.00±514.07)g,其中极低出生体重儿27例,超低出生体重儿4例。发生医院内感染时间平均为(13.31±11.85)d。医院内感染诊断标准参照中华人民共和国卫生部制定的医院内感染诊断标准。

1.2 标本来源

细菌学标本包括血、痰、尿、便、气管插管管端、眼分泌物及脐分泌物共207份。

1.3 方法

采用回顾性研究的方法,对175例次发生院内感染的新生儿病例逐一查阅并按统一表格登记。严格按照医院内感染的界定标准确定医院内感染的诊断。

1.4 统计学处理

将研究期间住院新生儿资料建立数据库,用SPSS19.0软件包进行统计学处理。无序分类数据用例数、百分数描述,用x2检验分析。有序分类数据用例数、百分数描述,用秩和检验分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 NICU院内感染发生率及危险因素分析

2.1.1 总感染 5512例新生儿中发生医院内感染共175例次,其中男102例,女60例,医院内感染发生率为3.17%。162例新生儿共发生医院内感染175例次,其中151例发生1次,9例发生2次,2例发生3次医院内感染。平均每例发生1.08次;发生医院内感染时间平均为(13.31±11.85)d;感染者中有2例死亡(其中1例为家属放弃治疗后死亡),病死率为1.23%。

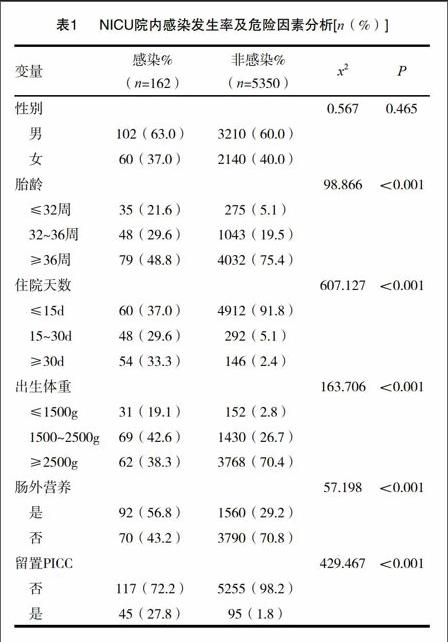

2.1.2 不同胎龄、体重的感染发生率 大体上看,出生体重及胎龄与院内感染的发生率成反比关系。出生体重≤1500g的早产儿共31例次,占总例数的19.14%,出生体重增加发生院内感染的比例有显著降低,不同体重组的院内感染的发生率差异有统计学意义。同样随胎龄的增加,院内感染的发生率呈下降趋势,不同胎龄的院内感染的发生率差异有统计学意义(P<0.001)。见表1。

2.1.3 住院时间 住院≤15d的新生儿4972例,发生医院内感染60例,感染发生率为1.2%,住院15~30d的新生儿340例,发生医院内感染48例,感染发生率为14.1%,住院>30d的早产儿200例,发生医院内感染54例,感染发生率为27%,发生医院内感染平均住院时间为(13.31±11.85)d,随住院天数增加,感染率明显增加,不同住院日组的感染发生率差异有统计学意义(P<0.001)。见表1。

2.1.4 发生医院内感染的危险因素分析 经单因素分析,NICU早产儿院内感染的危险因素包括胎龄≤32周、出生体重≤1500g、无创通气、气管插管机械通气、留置外周放置中心静脉导管(PICC)、肠道外营养。见表1。

2.2 医院内感染感染部位及临床特点

175例次院内感染中,败血症78例次(44.5%),下呼吸道感染61例次(34.9%),胃肠道感染18例次(10.3%),上呼吸道感染8例次(4.6%),结膜炎6例次(3.4%),泌尿系感染1例次 (0.6%)。

2.3 医院内感染病原菌特点及药物敏感分析

207份标本共41株阳性培养结果,其中血培养阳性13株,痰培养阳性21株,眼分泌物培养阳性6株,中段尿培养阳性1株,革兰阴性菌27株(65.85%),革兰阳性菌11株(26.83%),白色念珠菌及光滑假丝酵母菌共3株(占7.3%)。在血培养阳性的13株菌中,肺炎克雷白杆菌4株(30.8%),葡萄球菌属3株(23.1%),白色念珠菌及光滑假丝酵母菌共3株(占23.1%),鲍曼氏不动杆菌、阴沟肠杆菌、大肠埃希菌各1株(23.1%)。21株痰标本中肺炎克雷白杆菌10株(47.6%),葡萄球菌属3株(14.3%),鲍曼氏不动杆菌、阴沟肠杆菌、大肠杆菌各2株,嗜麦芽单胞菌、肺炎链球菌个1株。6株眼部分泌物标本中葡萄球菌属4株,大肠埃希菌、阴沟杆菌各1株。尿培养1株肺炎克雷白杆菌。药物敏感性分析发现革兰阴性菌以肺炎克雷白杆菌最多见,均为产超广谱β内酰胺酶阳性菌,对儿科常用的青霉素及头孢类抗生素耐药,对碳青霉烯类100%敏感。革兰阳性菌以葡萄球菌最多见,青霉素耐药率高达92.9%,对万古霉素及利奈唑胺100%敏感。

3 讨论

新生儿病房院内感染发生率在不同地区报道的差别较大,可在5%~ 69%之间[7-10]。我们的研究发现新生儿病房中住院新生儿5512例,发生175例次医院内感染,医院内感染率为3.17%,据美国国家医院内感染监测系统的监测数据显示,日医院感染率为22.0%[11],国内报道住院日医院感染率为14.9%[7],我院院内感染发生率明显低于国内外报道,可能与我院收治的小胎龄、极低和超低出生体重的小早产儿及需要气管插管机械通气的危重病人所占比率低有关。

院内感染一旦发生必将延长患儿住院时间,增加住院费用,甚至成为导致患儿死亡、引起医疗纠纷的重要原因,因此,分析NICU中新生儿病房院内感染的高危因素,降低院内感染的发生率。我们的研究发现新生儿病房医院内感染的危险因素为:胎龄≤32周、出生体重≤1500g、无创通气、气管插管机械通气、留置PICC、肠道外营养,与既往报道[12-13]一致,因此临床上对于需要呼吸支持的新生儿应积极治疗原发病、根据血气及时调整呼吸模式,尽早撤机,严格掌握PICC适应证,无菌操作,科学规范进行导管维护,防止导管相关血流感染;本次研究同时证明长时间肠外营养容易导致院内感染[14],因此应尽早开奶、建立经胃肠喂养,减少静脉营养的使用时间。既往报道同时显示脐静脉置管也是院内感染发生的最重要危险因素之一,因我科未开展此项技术,故没有这方面的数据。

本研究结果显示:出生体重≤1500g和胎龄≤32周发生医院内感染的几率明显高于其他组别,具有统计学意义,与国内外的相关文献报道相符,这主要是由于早产儿特异及非特异性免疫功能不成熟,病情更重,为救治这类新生儿有创性、侵入性操作及广谱抗生素的应用率更高、住院时间更长有关。因此,开展优生优育检查,做好孕期保健,及时治疗妊娠期合并症以尽量降低早产发生率可以降低医院内感染的发生。

在病种方面,在175例次医院内感染中,最多为败血症78例次,占44.5%,其次为下呼吸道感染61例次,占34.9%。败血症发生几率高,且临床表现不典型,易与喂养不耐受所致的呕吐、胃内储留、脑损伤所致的反应差、肌张力低混淆,血培养阳性率低、周期长对临床早期诊断的指导意义受限,故对于住院新生儿应密切观察病情,以期及早发现院内感染的临床征象并做出诊断。针对病原菌的分析表明41株阳性培养结果,其中革兰阴性菌27株(65.85%),革兰阳性菌11株(26.83%),白色念珠菌及光滑假丝酵母菌共3株(占7.3%)。革兰阴性菌以肺炎克雷白杆菌、鲍曼不动杆菌为主,这类细菌是目前医院内感染的主要菌种,也是呼吸道常见的定植菌,考虑与广谱抗生素的普遍应用,造成正常菌群的紊乱,不利于肠道正常菌群的建立,使致病性细菌在呼吸道、消化道定植致病。从药敏方面上看,氨苄青霉素、头孢类耐药率高,碳青霉烯类抗生素对革兰阴性菌仍然保持了很好的抗菌活性,故考虑严重革兰阴性菌感染时,可选用碳青霉烯类抗生素。革兰阳性菌仍以葡萄球菌最多,对氨苄青霉素、头孢类抗生素耐药率高,未发现对万古霉素及利奈唑胺耐药菌株,应重视医务人员手卫生消毒,慎选头孢类抗生素。深部真菌感染有增多的趋势[15],目前对氟康唑普遍敏感,对于有PICC置管、长期应用抗生素或抗生素治疗效果差的小早产儿发生院内感染的应注意查找真菌感染依据。

新生儿病房院内感染的发生与多种因素有关,改善病房条件,严格执行消毒隔离措施和无菌操作技术(包括手卫生),严格控制预防性广谱抗菌药物的使用,是预防新生儿病房发生院内感染的关键。

[参考文献]

[1] 周子君.医院管理学[M].北京:北京大学医学出版社,2006:239-240.

[2] 李春杰.新生儿重症监护病房的院内感染与临床分析[J].吉林医学,2010(31):5508-5509.

[3] 李明珠.常见新生儿医院感染问题及对策[J].中国新生儿科杂志,2010(2):65-68.

[4] 任南,文细毛,易霞云.全国医院感染临控网儿科和产科新生儿窜院内感染监测报告[J].中国当代儿科杂志, 2003(2):120-122.

[5] 余加林.新生儿机械通气相关性肺炎[J].临床儿科杂志,2007(3):167-169.

[6] 王运中,陶云珍,丁云,芳.新生儿呼吸机相关肺炎病原菌分析[J].临床儿科杂志,2004(11):717-718.

[7] 徐焱,张乐嘉,戈海延,等.新生儿重症监护病房的院内感染638例分析[J].中华儿科杂志,2007,45(6):437-441.

[8] 石计朋,王吉,钱燕,等.新生儿重症监护病房医院内感染调查分析[J].中华医院内感染学,2009,19(9):1077-1079.

[9] Newby J.Nosocomial infect ion in neonates:inevitable or preventable[J].J Perinat Neonatal Nurs,2008,22(3):221-227.

[10] Su BH,Hsieh HY,Chiu HY,et al.Nosocomial infection in a neonatal intensive care unit:a prospective study in Taiwan[J].Am J Infect Control,2007,35(3):190,195.

[11] Stoll BJ,Hansen N,Fanaroff AA,et al.Late-onset sepsis in very low birth weigh,t neonates:the experience of the NICHD Nee-natal Research Network[J].Pediatrics,2002,110(2 Pt 1):285-291.

[12] 罗先琼,王晓东,黄水清,等.周围中心静脉导管在极低体重儿运用的临床对照观察[J].中国实用儿科杂志,2003,18(3):146-148.

[13] EdwardsJR,Peterson KD,Andros ML,et a1.National Health-care Salty Network(NH SN)repon,data summary for 2006 through 2007,issued November 2008[J].Am J Infect Control, 2008,36(9):609-626.

[14] Rojas nosocomial MA,Efird MM,Lozano JM,et al.Risk factors for infections in selected neonatal intensive care units in Co-lombia,South America[J].J Perinatol,2005,25(8):537-541.

[15] 何少茹,钟敏泉,农绍汉,等.NICU院内感染病原菌流行分布情况及其耐药性变迁[J].临床儿科杂志,2009,27(3):226-229.

(收稿日期:2014-11-25)