民国时期文官制度发展概述——兼论其对知识分子的影响

2015-05-19陶继波

陶继波,马 卉

(内蒙古大学历史与旅游文化学院,内蒙古 呼和浩特 010070)

民国时期,是一个发展变化的大时代,与此同时,身处其中的社会精英也面临着从古代士大夫到现代知识分子的大转型。文官制度则是国家关于各级文官的考试、任用、管理、权利、义务、退休、抚恤等一整套体系。民国时期的知识分子是时代的弄潮儿,他们当中,一些人执着于追求真理,主张“为知识而知识”,厌恶官场仕途;但更多的知识分子却离不开政治,他们渴望进入官场,实现自己的抱负。因此,文官制度的制定及实施便会对他们产生较大影响。

一、南京临时政府时期的文官制度

南京临时政府是辛亥革命结出的胜利果实,但存在时间却十分短暂,从1912年元月孙中山宣告中华民国成立至四月临时政府参议院休会,仅仅三个月便宣告结束。这一时期,是民国文官制度发端和奠基的时期,虽然历时短暂且未曾真正实行,但其初创的性质却是不得不提的。这一时期的文官制度由中华民国的总设计师——孙中山构思创建,从某种意义上讲,后来民国文官制度的持续发展和不断完善就是孙中山文官思想的逐步实施。

(一)孙中山的文官考试思想

孙中山是民主革命的伟大先行者,也是民国文官制度的初创者。孙中山关于文官考试制度的设计主要有以下三点:第一,大小官员都需通过考试来取得资格。这点主要是从科举制中汲取了合理之处。孙中山认为科举制“公开竞争、平等择优”的考试原则蕴含着民主精神,不能将其一概抹杀,需要加以批判继承。第二,选举和考试相互补充。这点是他针对实际情况而提出的:有些人口才出众却没什么实学,容易通过演讲煽动民众而在选举中获胜;有的人善于思考却拙于表达,只有通过考试,才能大放异彩。这说明:选举的构想虽源自对西方政治制度的借鉴,但孙中山并未全盘接受。第三,考试权独立。这点可以说是孙中山的一个创举!他立足于西方的三权分立制度,提出了“五权宪法”的构想。“五权”即立法权、司法权、检查权、行政权和考试权。其中,考试权居于一个重要而特殊的位置。说其重要,是因为它与其他各权不分高低,平起平坐;说其特殊,是因为它从其他各权中分离出来,真正取得了独立的地位。“希望在中国实施的共和政治,是除立法、司法、行政三权外还有考选权和纠察权五权分立的共和政治”[1][186]。临时政府时期的文官考试委员会,便是考试院的前身,而考试院的正式建立,则是其后南京国民政府时期的事了。

(二)文官铨叙制度的初创

文官铨叙制度与考试制度相配套使用,官员的任用、升调、考绩、抚恤等都包括其中。在此,笔者挑选几点较有特色的方面简要论述。

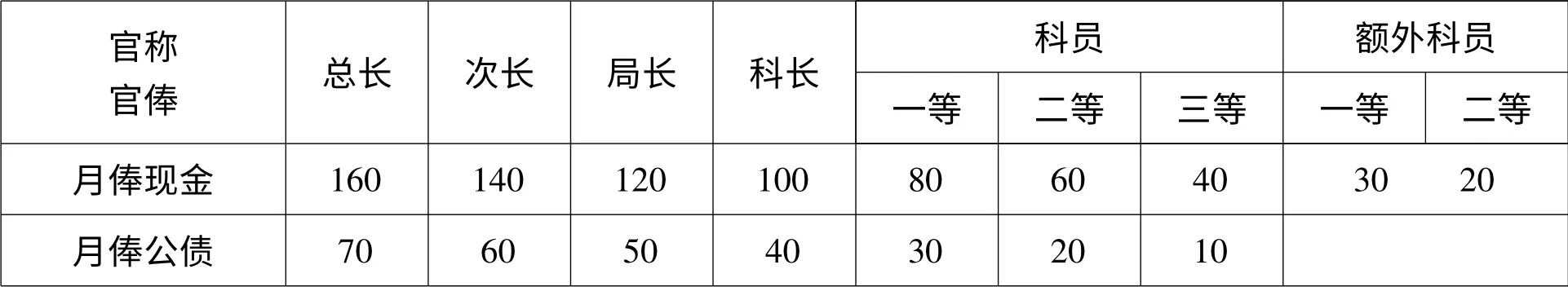

1.文官任用制度中的官俸制度。政府财政拮据,加之孙中山本人一向廉洁奉公,因此,南京临时政府的文官官俸,是根据孙中山“低薪制”原则制定的。详细情况如表1 所示[2]。

表1 南京临时政府文官官俸

临时政府时期,即使官员薪俸很低,也很少依据规定按时发放。政府除供给食宿外,每人只支给财政部发放的军用券30 元[3]。这足见政府财政已经到了捉襟见肘的程度。

2.文官抚恤制度。孙中山依靠辛亥革命取得政权,但凡革命,便要流血牺牲,因此,孙中山对烈士的抚恤十分重视,先后成立了管理文官抚恤的机构铨叙局和稽勋局。并且通过颁布奖恤令、设立养济院等措施来抚恤先烈及其家属,这些政策充满了人文关怀,鼓舞了知识分子为国尽忠的决心,使得一批又一批的志士仁人前仆后继,追随孙中山搞革命,毫无保留地奉献自己的智慧与热血。因此,文官抚恤制度的初创,无论是作用当时还是启迪后世,都是很可贵的。

(三)孙中山的其他文官思想

孙中山对于文官礼节和官服有着独特的创新。《文官礼节》中对旧的礼仪制度进行改革,规定文官礼节分为两种:最敬礼为脱帽三鞠躬;敬礼为脱帽鞠躬[4]。这一举措废除了封建王朝的跪拜之礼,唤醒了知识分子的人格尊严,彰显了平等的精神,无疑是进步的。在官服方面,废除了清代的顶戴花翎,他创制并带头穿着立领四代式服饰——“中山装”,并成为公职人员的官服。这些举措于整体文官制度而言,看似无足轻重,但对于知识分子心态的影响却是巨大的:做官不再是紧缚皇权、马首是瞻,而是拥有独立的自我尊严;官服也不再表明身份的尊卑贵贱,取而代之是人格上的平等。因此,孙中山对于文官礼节与官服的创制,影响是潜移默化而又深远持久的。

二、北京政府时期的文官制度

1913年10月6日袁世凯当选首任大总统后,北洋政府正式形成,袁世凯死后,北洋军分裂,以直系、皖系、奉系等三大派系为主,开启军阀混战时代,直到1928年6月北伐战争结束后才完成形式上的统一,退出了历史舞台。这一时期称之为北京政府时期。北京政府是南京临时政府的合法继承者,在文官制度的制定与执行方面,也有所沿袭与发展。

(一)考试制度的改良发展

北京政府时期的文官考试得以真正地确立实施,开始走上法制化、制度化的轨道。这一时期举办过一次文官普通考试和两次文官高等考试。第一次文官普通考试于1917年4月举行,录取295 人;两次文官高等考试分别于1916年6月和1919年10月举办,两次共录取大小官员700余名[5]。可以说,孙中山关于文官考试制度的构想,在北京政府时期得到了初步的实现,但仍是不全面的实现:如这一时期妇女的应试资格依旧被剥夺,女子仍然无法与男子一样,平等地享有考试权,这是封建社会男尊女卑观念的遗留,也是后续文官制度发展亟待解决的问题之一。

北京政府时期的文官考试制度在类别与内容方面都有进一步的发展。考试类别主要分为普通文官考试、文官高等考试、特种文官考试等三种。我们可以从中窥见:这一类别的划分是较为系统的,有利于知识分子按照自己的兴趣和能力进行相应的选择,做到择其所长、人尽其才。再说考试科目,以文官高等考试为例,共分为23 个专门学科,1919年增至33 个,所试科目,多为法学和经济学[6]。科目设置种类繁多,一方面增加了考试的难度,对知识分子的文化素养提出了更高的要求;另一方面,也激发了知识分子的创新精神,不再拘泥于旧时的八股,转而学习贴近实际的法学和经济学,迈开了西学东渐的脚步。

(二)考试与任用相脱节

与考试制度的进步性相比,这一时期的任用制度则显示出封建性与虚伪性。北京政府的统治者,多为军阀和从旧官场中跑出来的遗老遗少,民主和进步的意识远不及孙中山,由他们所掌控的官员任用,实质上是扬着民主的旗帜、打着法律的幌子,向官场源源不断地输送本阶级的利益代表。总之,北京政府时期文官的任用,从组织程序、法律条文上来看较为完备;但在具体实践上却大打折扣,尤其是大总统特权的运行,致使官员任用的资格宽滥,不仅导致贿赂之风与裙带之风盛行,而且也不利于有识之士靠真才实学入仕,在那个军阀混战的时代里,增添了知识分子的无助感和幻灭感。

三、南京国民政府时期的文官制度

1927年4月18日,南京国民政府成立,次年北伐成功之后,逐渐统一全国,建立了统一的中央政府。南京国民政府统治全国22年之久,这一时期的文官制度较之于前两个时期而言,体系最为完善、发展最为充分。

(一)考试制度的日臻完善

考试院在南京国民政府时期得以正式建立,考试院作为国民政府主管考试的最高机关,掌握着国家机关人员的考试和铨叙。考试院与立法院、行政院、司法院、监察院平级,由此,考试权取得了独立。南京国民政府还先后颁布了《考试法》《典试法》《监视法》等法律法规,种类繁杂、内容齐全,标志着南京国民政府文官制度的基本框架正式形成。

这一时期的文官考试制度,除了法制化色彩浓厚之外,还显现了较先前而言更多的平等性和开放性,最突出的表现便是秉承了孙中山考试权人人平等的思想,赋予女性参加考试的权力。1935年第三届高等考试便有女性应考人“攀登龙门”而一举成名[7]。这对于广大的女性知识分子而言,是比“禁止缠足”更大的解放。另外,南京国民政府时期的文官考试,在考试的内容科目上,有了更大的改进:更加注重考查现代科学知识,学科门类也愈加齐全,联系实际的问题较之于学科基础知识的问题而言,有不断增加的趋势。我们不妨以1931年第一届高等考试普通行政人员考试的部分试题为例:此次高等文官考试共分为国文、民法、刑法、国际公法、行政法、中国近代政治史、经济学、财政学等八个科目,除国文外,其他科目均属于现代科学知识范畴。另外,从试题内容来看:中国近代政治史这一科要求论述“中日战争之经过及其影响于我国内外之关系如何”,财政学这一科的试题则为“公债制度对于社会资本之构造有何影响试详论之”。也就是说,考试内容也侧重于考查应试者解决实际问题的能力,由此,知识分子若是想要顺利通过考试,单凭死记硬背是不行的,老一辈士人的“迂腐气”和“书卷气”逐渐消散,取而代之的是新一代知识分子关注国计民生、力图学以致用的实践精神与创新精神。

与北京政府时期相比,南京国民政府时期参加考试的人数规模要大许多。据统计:南京国民政府时期,普通考试录取6738 人;高等考试录取4069 人;特种考试录取155220 人[8]。这证明此时的文官考试制度确实锻炼和造就了一批受过现代教育的新兴知识分子;同时也肯定了知识分子在公职岗位的能力与建树,增强了知识分子的社会地位和责任感,有利于政治民主化的进程。

(二)官俸制度优厚

南京国民政府时期的薪俸与孙中山所倡导的“低薪制”原则不同,主张“以薪促政”“厚俸养廉”,也就是说,这一时期文官的俸禄是很优厚的。但至于高薪能否养廉?南京国民政府内部的贪污腐化证明,在当时的历史环境下这是行不通的。正如蒋介石所言:“反腐败要亡党,不反腐败要亡国!”实际上,南京国民政府后来节节败退、退至台湾便与其政党内部的贪污腐化有着不可脱离的关系。

四、民国时期文官制度的总体特征

(一)中西合璧

民国时期的文官制度总体上以西方文官制度为蓝本,同时汲取了科举制的合理成分,带有中西合璧的味道。前文提到,民国时期的文官制度是在南京临时政府时期文官制度的构架基础上一步步发展完善的。孙中山在西方文官制度模式的基础上,吸收了中国古代官吏的考试和弹劾制度;到了北京政府时期,文官考试制度又借鉴西方,分为普通和高等两种,形式也分成三试制、四试制等。因此,民国时期的文官制度可以说是向西方学习的产物。而“西学东渐”,是中国近代社会的一种大趋势,同时也深深地影响了当时的知识分子,西方知识的新潮如江水般席卷而来,知识分子之间人人提倡新学,又人人自诩为新人,形成一股风气。从小处说,这与文官制度不无关系;但从大处说,乃是整个社会与时代的潮流所趋。

(二)法律法规逐步完善

民国时期的文官制度在法制化道路上经历了一个逐步发展的进程。有关文官考试、任用、薪俸、抚恤等相关的法律体系从无到有,逐渐形成和完备。比如临时政府时期草拟的《文官任官令草案》;北京政府时期颁布的《文官考试法草案》《文官保障法草案》;南京国民政府时期实行的《考试法》《文官俸给条例》。民国时期的政府,坚持先立法,再行考;考试法规数量之大、种类之多,内容涵盖之广是前所未有的;而一系列的法律法规由草拟到实施,由不完善走向完善,从不成熟迈向成熟,体现了民国文官制度的法制化,也体现了其现代化。同时,健全的法规也是文官制度在时局动荡的民国仍能得以顺利实行的保障。

(三)党治、军治的色彩浓厚

民国时期处于中国近代社会“三千年未有之变”的大发展、大变动时期。政权时常新旧交替、进退交错;政党林立、相互争斗的情况也是屡见不鲜。北京政府时期情况更甚,各个不同派别的政党、政团明争暗斗,数目曾达300 个以上[9]。等到南京国民政府时期,党派性则更加浓厚,一切文官均需为国民党的一党私利服务,成为实际上的“党务员”。军治色彩则在北京政府时期体现得最为明显,军阀之间相互割据,凭借自己的军事势力,制造政潮,以军压政。军人充斥政府,文人在政府中所占的比重很少,而且也没有什么话语权。这无疑破坏了文官考试制度与任用制度的统一性,知识分子也因此饱受打击,使得一些知识分子“宁可奔竞钻营,以求夤缘幸进,不愿辛勤苦学,以循考试之途”[10]。

(四)缺乏推广实践

民国时期的文官制度由于地方封建势力干扰,缺乏普遍推广的实践性。南京临时政府时期的文官制度,由于袁世凯的谋权篡位而胎死腹中;北京政府时期,中央政权更迭频繁,地方军阀拥兵自重,往往是自行任用官员,根本不听从中央的安排。“当时北京政府命令是出不了都门的,故凡中央所简派的地方官吏,横遭当地军阀予以挡驾”[11]。南京国民政府时期,虽然在1928年后建立了统一的政权,但却仅仅是名义上的,地方势力与中央政府之间仍然存在重重矛盾。地方势力往往将中央所派遣的官员看成是蒋介石集团的人事渗透而拒绝实施。这种情况使得知识分子想要入仕是不易的,甚至可以说是举步维艰的。

五、结语

民国时期的文官制度,就法律条文和制度本身而言,日趋完备而周密,但落实到具体的实施和执行层面,则存在由诸多因素导致的考试与任用相脱节等情况。但是,作为一条知识分子入仕的重要渠道,民国时期文官制度至少在一个较长的时期内维持了稳定的运行,这无疑缓解了政治参与危机,有利于政权的巩固。从这个方面来说,我们对民国时期的文官制度还需给予肯定的评价。

[1]孙中山全集:第5 卷[M].北京:中华书局,1985.

[2]胡向东.民国时期中国考试制度的转型与重构[D].武汉:华中师范大学博士学位论文,2006.

[3]刘梅生.近代文官制度史[M].开封:河南大学出版社,1994.

[4]隗瀛涛,赵清.四川辛亥革命史料:上册[M].成都:四川人民出版社,1981.

[5]钱端升.民国政制史[M].上海:上海书店,1982.

[6]李铎.民国文官考试制度立法研究[D].北京:中国人民大学硕士学位论文,2007.

[7]朱雷章.忆1931年我国第一届高等文官考试[J].江苏文史资料,1988(24).

[8]董纯金.浅议南京国民政府的公务员制度[J].传承,2008(4).

[9]李贤利.民国前期的文官制度[D].济南:山东师范大学硕士学位论文,2001.

[10]房列曙.南京临时政府文官制度的初创[J].淮阴师范学院学报:哲学社会科学版,2013(3).

[11]郑廷玺.我所知道的王占元[C]//文史资料选辑:第51 编[M].北京:中国文史出版社,1986.