脊髓型颈椎病围手术期血瘀证证候变化的临床观察❋

2015-05-15温鑫柱邬梦云

王 楠,温鑫柱Δ,邬梦云

(1.北京中医药大学东方医院,北京 100078;2.北京中医药大学,北京 100029)

脊髓型颈椎病围手术期血瘀证证候变化的临床观察❋

王 楠1,温鑫柱1Δ,邬梦云2

(1.北京中医药大学东方医院,北京 100078;2.北京中医药大学,北京 100029)

目的:研究血瘀证候在脊髓型颈椎病围手术期的变化特点,探讨手术对证候变化作用的机制。方法:选取2014年1月至2014年5月期间接受前路椎间盘髓核摘除+椎体间植骨融合钢板内固定术的30例脊髓型颈椎病患者,手术前后均按照血瘀证定量评分标准进行评分,并记录术前及术后7 d的血小板计数及纤维蛋白原数值并进行相关性分析。结果:术前血瘀证评分与颈椎椎体间隙受累数目有相关性;术前1 d、术后3 d及术后7 d的血瘀证评分经方差分析有差异,术后第7天,血小板计数及纤维蛋白原2组数值与术前1 d比较,差异有统计学意义。结论:初步推断通过手术干预治疗脊髓型颈椎病能改善脊髓受压所致的局限性缺血情况,从而促进改善患者全身血瘀证的表现。

脊髓型颈椎病;围手术期;血瘀证;证候评分

颈椎病是骨科临床常见病,其中脊髓型颈椎病(CSM)是最严重的一种,约占颈椎病的10% ~15%。CSM的发病机制与脊髓血供障碍相关,当恢复了脊髓血供后,其临床症状可以得到一定的缓解。临床观察CSM围手术期患者也多存在血瘀证型。本观察旨在研究血瘀证候在脊髓型颈椎病围手术期的变化特点,探索手术与脊髓型颈椎病血瘀证候变化是否存在相关性,以进一步探讨手术对证候变化产生的机制,为今后指导临床在该病围手术期的中医辨证治疗提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究选取2014年1月至2014年5月间,北京中医药大学东方医院骨科住院病人符合脊髓型颈椎病诊断标准,采用前路髓核摘除+椎间融合术的患者30例。

1.1.1 性别与年龄 研究入选30例患者,其中男性19例(占63.3%),女性11例(占36.7%),男女比约为1.73∶1,平均年龄(51.03±8.51)岁,最大70岁,最小37岁。以55岁为分界线,37~55岁患者21例(占70.0%),56~70岁患者9例(占30.0%)。

1.1.2 病程 所有病人的病程在0.2~15年范围内,平均病程(3.85±3.74)年,最长15年,最短2个月。病程小于1年者9例,1~5年者13例,5~10年者6例,大于10者2例。

1.1.3 症状 根据患者在发病过程中出现的主要症状,统计后得出曾出现头痛、头晕的病人8例占26.7%,出现颈部疼痛、僵硬的病人9例占30%,出现上肢无力、麻木、精细动作困难的病人23例占76.6%,出现下肢发沉、发麻、步态不稳、踩棉花感的病人20例占66%,出现排尿、排便障碍的病人4例占13.3%,出现肌张力增高的病人21例占70.0%,出现病理征的病人18例占60.0%。

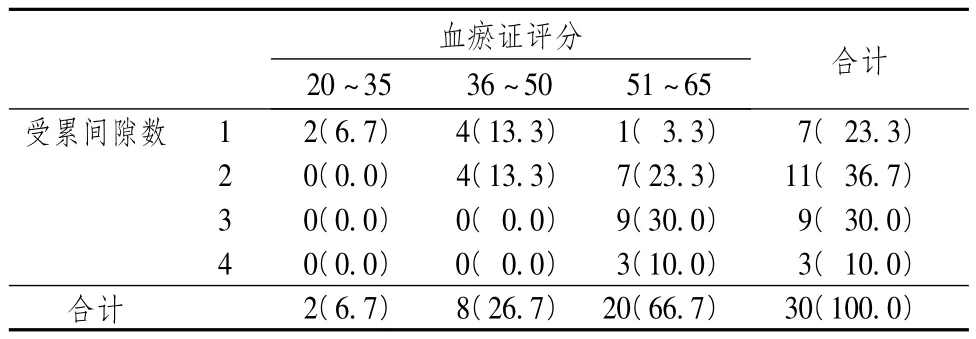

1.1.4 颈椎受累间隙分布情况 30例患者的颈椎受累间隙数目平均为(2.27±0.94)个,其中7例仅有1个间隙受累占23.3%,11例有2个间隙受累占36.7%,9例有3个间隙受累占30.0%,3例有4个间隙受累占10.0%(表5)。受累间隙的分布中,以C5/6最多,其次为C4/5。

1.2 诊断标准

1.2.1 脊髓型颈椎病诊断标准 依据第三届全国颈椎病专题座谈会纪要[1]《颈椎病的分型及诊断标准》。

1.2.2 血瘀证诊断标准 按血瘀证研究国际会议1988年10月在北京制定的《血瘀证诊断参考标准》[2]。

1.2.3 脊髓型颈椎病的手术适应证 近年来,骨科界已达成共识,脊髓型颈椎病一经诊断,即应尽早采取手术治疗。

1.2.4 脊髓型颈椎病的手术禁忌症 全身情况差,或者合并有重要脏器的疾病,不能耐受手术的患者;颈椎病病程时间较长,合并有四肢瘫痪肌肉的萎缩、关节僵硬,脊髓损害严重,即使手术减压,脊髓功能也难以得到恢复;伴有活动性感染、处于免疫性疾病活动期的患者;因精神异常状态等无法很好配合治疗的患者;妊娠期及哺乳期妇女。

1.2.5 观察时间点选择 术前1 d作为自身对照,术后3 d为手术创伤操作所带来的创伤急性期,术后7 d为切口愈合时间。

1.3 纳入标准

符合上述西医诊断标准的患者;符合手术适应症者。

1.4 排除标准

合并有心、脑血管疾病,肝、肾和造血系统等严重原发性疾病,影响本病辨证的患者;符合手术禁忌症中的任何一条者;主观上拒绝手术治疗的患者;临床病例资料不全的患者。

1.5 脱落标准

术中或术后出现心脑血管意外,不能继续按计划采集病例信息的患者;术后出现深静脉血栓的患者;观察期内因主观原因退出者。

1.6 病情分级标准

1.6.1 血瘀证定量瘀血诊断标准 表1显示,参照《实用血瘀证学》[3]制定血瘀证定量评分的标准。同时本研究根据颈椎病的症状特点,将内科病症或客观生理原因导致瘀血的征象剔除,例如:瘀血腹症,痛经伴色黑有血块或闭经等。将病理性肿块归为椎间盘突出,因颈椎间盘突出压迫脊髓神经或血管导致经脉不畅、缺血,符合瘀血肿物。修改后标准总分100分。

表1 血瘀证定量评分标准

1.6.2 病情分级判定 根据血瘀证项目积分,将病情分为轻度、中度、重度三级。轻度:综合积分在20分以下;中度:综合积分在30~49分之间;重度:综合积分在50分以上。

2 研究方法

2.1 治疗方法

入选的30例患者采用手术前后自身对照。手术方案全部采用前路椎间盘髓核摘除+椎体间植骨融合钢板内固定术。术后均未使用活血药、抗凝药、止血药等可能对血瘀证临床表现产生影响的药物,术后给予抗感染药(如头孢西丁)、调节骨代谢(如鹿瓜多肽)及营养神经(如腺苷钴胺)药物治疗。

2.2 观察指标

2.3.1 病例的一般资料 年龄、性别、症状、体征。

2.3.2 血瘀证评分 按血瘀证评分量表分别记录术前1 d、术后3 d和术后7 d的血瘀证评分。

2.3.3 一般症状 手术前后的症状、体征、舌苔、脉象及术后伤口愈合情况。

2.3.4 理化检查 包括术前1 d及术后第7天血常规检查、凝血4项。

2.3.5 不良反应 包括术后异常表现、处理方法和病情转归。

2.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计软件包建立数据库,并进行数据校对及逻辑检查。采用描述性分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,进行正态性检验,符合正态分布后再行t检验,组间相关性分析采用pearson相关性检验。计数资料计算构成比及频率采用Fisher确切检验法,检验水平α=0.05。|r|>0.6为强相关,|r|=0.4-0.6为中等程度相关,|r|<0.4为无相关。

3 结果

3.1 术前1 d血瘀证评分与受累间隙数相关

表2显示,按血瘀证评分量表记录并统计得出,30例患者术前1 d平均血瘀证评分(51.53±8.26)分,最低评分27分,最高评分65分。按照血瘀证轻、中、重度病情分级,无轻度血瘀患者,中度血瘀患者10人占33.3%,重度患者20人占66.7%。将患者按血瘀证评分与受累间隙数进行比较分析,经Pearson相关性检验,r=0.587,有相关性,P=0.001<0.05,差异有统计学意义。

表2 术前1 d血瘀证评分与受累间隙数分布[例(%)]

3.2 血瘀证评分比较

术前1 d、术后3 d、术后7 d的血瘀证评分为(51.53±8.26)、(45.47±9.62)、(33.30±7.40),进行ANOVA方差分析,术后3 d、术后7 d血瘀证评分与术前1 d比较均有显著性降低(P<0.05);术后7 d血瘀证评分与术后3 d比较也有显著下降(P<0.05)。

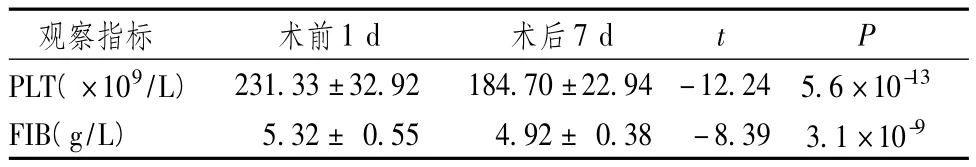

3.3 血小板计数及纤维蛋白原比较

表3显示,术后7 d血小板计数(PLT)及纤维蛋白原(FIB)2组数值与术前1 d比较,均有显著降低(P<0.05)。

表3 术前1 d与术后7 d PLT、FIB比较

4 讨论

颈髓局部缺血是脊髓型颈椎病的重要病因之一,颈脊髓受到来自椎间盘、骨赘、韧带等结构的慢性压迫,其周围的血液供应发生障碍,从而导致脊髓的缺血、缺氧及营养供应障碍,这一观点已被不少研究者在动物实验和尸检中所证实[4-6]。

本研究对30例CSM患者的一般情况及症状体征进行分析,CSM的发病呈年轻化趋势,其体征以肌张力的增高、病理征的引出为主,而在影像学改变上,全部伴有颈椎曲度的改变及骨质增生。对于CSM患者的受累间隙,本研究得出的结果是以C4/ 5、C5/6为主,与一些学者的关于CSM流行病学的调查一致[7]。

本组病例全部采用前入路的手术方式,其目的为直接减压,能最大程度地解除脊髓前动脉的压迫,改善脊髓局部血供,为脊缺血灶恢复提供了物质基础,从而改善临床症状。本研究通过对CSM围手术期血瘀证的定量评分发现,术后患者全身血瘀证表现均有改善,可认为脊髓局部血供障碍造成了局部的血瘀证型,局部血瘀症状的改善对全身的瘀血表现也起到了积极的作用。

多数学者认为,颈椎病病机为本虚标实,血瘀证为其基本证型[8-10]。本组选取的均为脊髓型颈椎病病例,其血瘀证分型多在中、重度范围内,脊髓受压较重,均需手术治疗。除髓性症状外,多伴有严重的疼痛病史,“不通则痛”也是血瘀证的重要表现。临床许多医家[11]采用活血化瘀法治疗颈椎病均取得了显著的疗效。

脊髓的受压是导致CSM的直接原因,血瘀证的严重程度与其息息相关。本研究发现,血瘀证评分与CSM患者的受累间隙数存在正相关,考虑受累间隙的增加,一方面说明患者的患病时间较长,病情较重;另一方面多节段的颈椎病变必然会导致受压的脊髓范围相对较广,血瘀证的临床表现也就更严重。

鉴于以上分析认为,现代医学对CSM脊髓缺血的认识与中医学对颈椎病尤其是对本组脊髓型颈椎病手术患者的血瘀证认识有相通之处。对脊髓型颈椎病患者行前路手术,当脊髓的局部缺血状态得到改善后患者全身血瘀证也有所改善。同时近代研究提示,纤维蛋白原的水平升高易造成纤维蛋白原血症,可引起全血黏度增高,血小板激活,凝血因子活性增强,抗凝及纤溶活性下降[12]。通过本研究我们认为,在解除脊髓受压缺血的状态之后,全身的高凝状态亦得到进一步的改善。同时血瘀证与血小板以及凝血指标异常的相关性已得到普遍公认[13]。本研究也显示,血瘀证评分与PLT、FIB都有显著相关性(P<0.05)。

通过本研究,脊髓受压所致的局限性缺血病理可能是脊髓型颈椎病患者全身血瘀证型的病因病机之一,通过对脊髓血供的改善能部分缓解患者全身血瘀证的症状,并间接揭示了血瘀证在脊髓型颈椎病围手术期的变化特点,从而指导临床用药。

[1]李增春,陈德玉,吴德升,等.第三届全国颈椎病专题座谈会纪要[J].中华外科杂志,2008,46(23):1796-1799.

[2]血瘀证诊断参考标准[J].中西医结合杂志,1989,2:111.

[3]陈可冀,史载祥.实用血瘀证学[M].北京:人民卫生出版社,1999:128.

[4]孙其志,任先军,欧阳忠,等.急性脊髓前动脉阻断致脊髓缺血损伤的实验研究[J].中国骨与关节损伤杂志,2006,21 (4):280-282.

[5]Taylor AR.The mechanism of injury to the spinal cord in the neck without damage to the vertebral column[J].J Bone Joint Surg(Br),1951,33:543-547.

[6]MairWGP,Druckman R.The pathology of spinal cordlesions and their relation to the clinical features in protrusion of cervical intervertebral discs:a report of four cases[J].Brain,1953,76: 70-91.

[7]章仁杰,申才良,张秀军,等.脊髓型颈椎病患病特征的流行病学调查[J].安徽医科大学学报,2011,46(9):973-976.

[8]王羽丰,邓晋丰,谭明生,等.肾骨安治疗脊髓型颈椎病疗效及其与血清内皮素关系的实验研究[J].中医正骨,2000,12 (12):3-6.

[9]韦贵康,陈锋,韦坚,等.中药“脊髓康”内服治疗脊髓型颈椎病32例临床观察与实验研究[J].广西中医学院学报,2001,4(4):86-88.

[10]周宽林,章明.脊髓型颈椎病的辨证论治[J].浙江中医学院学报,1997,21(2):13-14.

[11]朱瑞生,程剑英.活血化瘀法为主治疗颈椎病50例[J].吉林中医药,1993,1:22.

[12]赵聚凯,晏荣,陈庆平,等.颈椎通胶囊治疗颈椎病的临床研究[J].解放军医学杂志,1997,1:72-73.

[13]蒋跃绒,殷惠军,刘颖,等.血瘀证基础研究的若干思考[J].中国中医基础医学杂志,2005,8:561-563.

Clinical Observation of the Change of Blood Stasis Pattern in Patients with Cervical Spondylotic Myelopathy(CSM)during Perioperative Period

WANG Nan1,WEN Xin-zhu1,WU Meng-yun2

(1.Dongfang Hospital,the second clinical medical college of BUCM,Beijing 100078,China; 2.Beijing University of Chinese Medicine,Beijing 100029,China)

Objective:To investigate the characteristics in blood-stasis pattern in perioperative period of cervical spondylotic myelopathy(CSM)and to discuss the mechanism of how the surgery impacts on the patterns changing in the perioperative period of CSM.Methods:Patient sample:A total of 30 consecutive patients with cervical spondylotic myelopathy operated on during a 4-month period(January 2014 to May 2014)formed the study group.Methods:The participants in this study underwent anterior cervical discectomy and fusion(ACDF)for cervical spondylotic myelopathy before and after surgery.The scales of blood-stasis pattern were evaluated,the PLT and FIB were recorded,which were analyzed by SPSS 19.0.The change of blood-stasis pattern before and after the surgeries,the relationship among the related indication can be understood,then draw the corresponding conclusion.Results:The relevance between the scales of bloodstasis pattern and the number of involved cord gaps,the platelet count and the fibrinogen content is present in this study. The difference of scales between 3 days after the surgery and 1 day before the surgery was also relevant with the course and the number of involved cord gaps.There was a significant difference in the scale of 1 day before the surgery and 3 days,7 days after the surgery,as well as 3 days after the surgery and 7 days after the surgery.There was also a significant correlation between the platelet count and fibrinogen content in 1 day before surgery and 7 days after the surgery. Conclusion:This study indicates that the ischemia of spinal cord can be ameliorated by the intervention of operation for the treatment of CSM,which may contibute to improve the performance of systemic blood-stasis pattern in patients.

Cervical spondylotic myelopathy;Perioperative period;Blood-stasis pattern;Syndrome score

R681.5+5

:A

:1006-3250(2015)11-1425-03

2015-03-27

北京中医药大学2013校级课题(2013-X-018)

王 楠(1981-),男,北京人,主治医师,医学学士,从事中西医骨伤科的临床与研究。

△通讯作者:温鑫柱(1982-),男,北京人,主治医师,医学硕士,从事中西医骨伤科的临床与研究,Tel:13601103604,E-mail:wendoc@163.com。