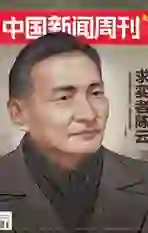

评弹里的性情陈云

2015-05-14徐天

徐天

上世纪80年代中期以后,陈云的身体渐渐大不如前,工作慢慢减少。进入耄耋之年的他,不爱出门,不喜会客,总是一个人呆在办公室里。

家人都避免打扰他。夫人于若木常去看他,但不会逗留很久。孩子们周末才来看他,来前会先让警卫员通报。

他的办公室很大。书架占据一整面墙,一张宽大的办公桌,一圈沙发围成会客区。他常坐的那个单人沙发旁,有一张茶几,上面放着两个很大的录音机。他喜欢靠坐在沙发上,闭着眼,手里转着女儿送他的那对健身核桃,听评弹。

他的听力不好,录音机的声音开得很大。警卫员的房间和他的隔着一个走廊,也能听得清清楚楚。他们多是北方人,听不懂吴越方言唱腔的评弹。只知道如果忽然没声了,就是磁带放完了,要去换第二盒。房里有时传来哈哈大笑,他们就猜想,大概是到了“噱头”的部分了吧。

虽然听不懂,但他们知道,评弹之于陈云,是一种独特的“治疗”。只要那婉转的吴侬软语一起,他很快便会沉浸其中,不闻周遭。

在书场听书

1959年9月,正是“大跃进”高潮。各行各业都要“跃进”,作为评弹界首个国家剧团——上海评弹团的团长,吴宗锡的桌子上每天都堆满文件,焦头烂额。

这天一上班,一个北方人就出现在他的办公室。来人递上一封介绍信,自称是安全部门的人,请吴团长外出一趟,别的什么也没多说。他请对方等会儿,对方点点头,老老实实坐在门口等他,并不催促。

等他坐进车子的时候,已过了十点。车子开进了上海市瑞金宾馆,停在一座楼前。北方人引着他进了一楼的客厅,让他坐在红木椅子上。“稍等,首长在那里散步。”

今年90岁的吴宗锡告诉《中国新闻周刊》,他一听“首长”两字,才意识到可能是什么状况。

一年前,陈云的秘书肖华光来找他,请他提供一些评弹的本子和录音,带回去给陈云听。肖华光告诉他,陈云很小就被舅父收养,白天在舅父开的餐馆里打下手,晚上就到隔壁不远的一个书场外站着蹭听。1959年,陈云被查出患有心脏病,医生建议他把脑子里的事情放下,多多休息。他这才重拾幼年的评弹爱好。

客厅的玻璃窗外,是一片草地,有个人正在散步,周围围了几个人。吴宗锡没见过陈云,但他直觉,那人就是陈云。

果然,没多久,陈云进来了,坐在他对面的椅子上,开口问:“你是上海评弹团的?怎么称呼?”陈云是上海青浦人,普通话里带着青浦口音,让苏州人吴宗锡觉得亲切。

陈云询问了上海评弹团的情况,然后问:“你们最近有演出吗?在哪里?”吴宗锡回答说,今晚就有,在仙乐书场,都是好演员。陈云让他留几张票。

快开场的时候,陈云来了,头上压着一顶帽子,还戴了一个大大的白口罩。车停得很远,他带着一两个人步行到书场。吴宗锡把他们引到第五、六排中间的位置,自己也陪着坐下。周围的人都没怎么注意他们。

陈云和听客们一起鼓掌、叫好,放噱头时,一起放声大笑。散场时,他挤在人群里挪出去。

连着几晚,他都来仙乐书场听书,兴致很高。

自那之后,只要陈云来上海,总会来听书。他也常把吴宗锡找去谈话,聊聊有什么新书,老书是否有改编,谁的“单档”(指单人说的评弹)放得好,哪两个人的“双档”有默契。

“老夫环境恶劣”

1963年初夏,陈云在苏州南园休养,又把吴宗锡找了去。

红木茶几上放着一只白瓷碟,碟里摆着一圈白兰花,散发着幽香。照例,一杯龙井茶端到吴宗锡的面前。

但心情烦躁的他却无心欣赏。当时正强调阶级斗争,他不知道该如何对手下的评弹艺人划分阶级成分,遂向“首长”请教。

陈云没有回答,却说起了艺人的经济和社会地位对他们思想意识的影响。隔了一会儿,他轻轻说:“吴团长啊,我替你想想,你这个团长不好当啊。”

吴宗锡一愣。运动来时,上面向他施压;运动过后,罪责却加到他身上,对此,他已经习惯了,忽然听到这样的体己话,几乎有些不能适应。

他没有觉察到陈云话中的复杂滋味。在他的记忆里,陈云总是喜欢笑,而且是哈哈大笑。有时,未见其人,先闻哈哈大笑。

有一次,一个演员说书时用了一句青浦方言,陈云问他知不知道这句话的意思,演员回答后,陈云哈哈大笑,告诉吴宗锡,这句话他在家乡也听过。

陈云喜欢听“噱头”,但当时的演员们不太敢在说书的时候放笑料,陈云特意叫沪上的“噱头大王”张鸿声来给自己说书,而且要求把所有噱头都放进去。他听完后说,95%以上都是“好用”的。他还说,老百姓花钱买票听书,不是来上大课的。

1985 年,杭州,陈云欣赏评弹节目。

吴宗锡当时想,这或许是因为首长在养病,需要听点轻松愉悦的东西的缘故。许多年后,他看了很多回忆文章,才知道,那几年正是陈云政治生涯的低谷期。

吴宗锡往回想,想起了一个当时没注意的细节。

1959年,初见陈云后不久,陈云召他和上海市文化局的几位负责人去汇报工作。在汇报中,他提到了一部书中的一句话“老夫环境恶劣”。陈云听后,跟着重复了一遍:“老夫环境恶劣。”随后,又是一阵哈哈大笑。

“你看我,手轻脚健”

“文革”期间,陈云去过几次沪杭,但从来没有找过这帮评弹界的老朋友。他仍然听评弹,但都是听录音。

再次见评弹界的朋友,已是1977年5月。他第一个见的,是上海评弹团的演员赵开生。

赵开生第一次见到陈云,是17年前,在上海锦江饭店小礼堂。

那是1960年6月,中央政治局扩大会议在上海召开。与会者们白天开会,晚上看演出。上海市组织了三个场子。一个在文化俱乐部,可跳交谊舞,中间穿插小节目。一个在锦江饭店小礼堂,演出戏曲节目,另外还在锦江饭店休息室专辟了一块书场,演出评弹。陈云有时会去锦江饭店的小书场听评弹。江苏人张闻天听得懂评弹,也会来。山西人薄一波、辽宁人吕正操听不懂,但也常来。

演出中,安排了评弹《蝶恋花·答李淑一》,这是赵开生为毛泽东的词谱的曲。这首曲子让他一曲成名,受到鼓舞的他,又将当时最流行的小说《青春之歌》改编为评弹。一贯认为“新书有三分好就要喝彩”的陈云很高兴,安排主创人员去见原作者杨沫,还给他们发“通行证”,让他们能去查相关档案、资料。

这次见面后,陈云向赵开生询问了上海评弹团的近况,还一口气向他提了10个问题:在“文革”中做了什么?哪些事情做错了,哪些事情做对了?对评弹改革怎么看?对我怎么看?等等。赵开生一一作答。

此后,陈云与江浙沪评弹界的负责人恢复了来往。

1978年底,重回政治舞台中心的陈云再次去了上海和杭州。老朋友们都感到,他的心情“特别特别好”,他步履轻快,主动跟人开玩笑,常常开怀大笑。

吴宗锡跟他聊起一部评弹长篇,说起里面有个73岁的人物,他接过话茬:“我也是73岁。你看我,手轻脚健!”

“老听客”不听书了

陈云一生偏爱杭州,他去杭州的次数,有记录的就有36次,1978年后13次。进入80年代后,他每年春天都去杭州,一住几个月,有时候冬天也去。

陈云喜欢去书场里,挤在人群里听书。小儿子陈方后来回忆:“他最喜欢的就是人家不知道他是谁,他在那儿很轻松、很自如地自己走一走。”

杭州的“响档”(即著名演员)不如上海多,有时会向上海评弹团借演员。有上海名家来的时候,陈云总会特意去听。

张如君、刘韵若夫妇年年都会去杭州演出双档,陈云常听他们的书。他们是50年代初进的上海评弹团,几乎是陈云看着成长起来的。为了保密,团里的人提起陈云,都用“老听客”指代。

陈云有翻报纸的习惯,中缝里的演出、票务信息,都会仔仔细细地看。张如君、刘韵若对《中国新闻周刊》回忆,有一回,陈云对他们说:“你们俩是响档啊,每场演出的票都卖光了。”

80年代初期,“老听客”忽然有一阵不听书了。

当时,中央纪委制定的《关于党内政治生活的若干准则》刚刚出台,陈云作为中央纪委第一书记带头执行,不进书场。

一天,张氏夫妇正在杭州演出,忽然接到陈云身边警卫的通知,说首长要见他们。刘韵若有些不解地问,首长不是不听书了吗?对方说,本来是不听了。“今年小平同志到杭州,问省里的领导,陈云同志还听评弹吗,他们说按照《准则》不听了。小平同志说,文娱生活还是要有的。而且,听书对陈云同志身体有好处。所以陈云同志就又听了。”

“希望你们定期来看看我”

陈云和评弹界老朋友在一起的时候,总是最放松的时候。

赵开生再次见到陈云时,已是1981年,中间隔了四年。一见面,陈云就轻松地埋怨:“赵开生,你这个家伙,好几年不通信,一点消息都没有。”又问他:“你看看,老首长是不是老了?”他立刻说:“没有没有,我看你精神还挺好。”

1984年,赵开生去北京演出,临走前去拜望陈云。

陈云说,要送一幅字给他,说着从沙发上站起来,迈着小碎步朝桌案走去。赵开生本能地上前搀扶,没想到,这次陈云没有说不。他记得,7年前,陈云步伐轻快,他想上前搀扶,被拒绝了。

告辞时,陈云叫赵开生等等,还为他预备了一个小节目。陈云的秘书拿着一个相机进来,为他们合影。赵开生想起,还是7年前,他请求合影,陈云摆摆手,说现在先不拍。没想到,陈云一直记着。

80年代末期,陈云的身体已大不如前。来上海休养时,吴宗锡去看他,问起他的身体,陈云说:“不太好,腿有点肿。”

1990年,陈云在杭州,找了评弹界的几个人去谈话,吴宗锡也在场。他们告辞时,陈云忽然说:“希望你们定期来看看我,一起来也好,单独来也好,使我能多听到些真话,多了解些实际情况。”

“老听客”走了

徐檬丹从来没有见过陈云,却觉得,跟他有一种特别的联系。

1980年,44岁的徐檬丹从苏州评弹团调入上海评弹团。半年后,创作了中篇评弹《真情假意》。这部剧讲的是,一个女青年在恋人遇到困难时抛弃了他,她的孪生妹妹替她尽责,悉心照顾他。男青年开始闹了乌龙,把妹妹当成了姐姐,后来才知真相,和妹妹真心人终成眷属。

当时,上海评弹团进行拨乱反正,正抓新作品,吴宗锡看了本子,一稿就通过了。1981年5月,《真情假意》公演,轰动上海滩。吴宗锡把节目录了下来,送给了陈云。

陈云非常喜欢这部剧,前前后后听了20多遍,还给邓力群写信,建议将这个剧本改编成其他剧种。

徐檬丹当时正在福建体验生活,创作第二部剧,听说后有些不敢相信:“谁有心思听20遍?我自己都没有听过20遍。”

后来,她又创作了另一个爱情中篇评弹《一往情深》。这部剧讲述一对门不当户不对的知青恋人,回城后由于家人反对而分手。在即将结婚前,女孩与昔日恋人重逢,意识到这才是自己的挚爱,两人重归于好。

1984年,吴宗锡调到上海市文化局工作,徐檬丹被任命为上海评弹团团长。陈云听说了,托人给徐檬丹送来一幅字:横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

1995年,陈云去世,徐檬丹也在同年退休。团里的人知道“老听客”走了,唏嘘不已。

没过多久,评弹界几位老同志受命去北京,整理陈云遗留下来的评弹磁带。他们回来说,共1020盘磁带,比苏州“收藏鉴赏评弹学会”80个会员收藏的磁带加起来还要多。陈云生命的最后日子里,在北京医院住了近一年的院,病房走廊里堆满了评弹磁带。

徐檬丹和陈云都没见过陈云,只从电视上看到过陈云的样子,故事也都是从别人那里听来的。前些年,她专门去了陈云在青浦的故居,听研究者细说陈云的童年。

她站在那里,闭着眼睛想象着。当年那个不足十岁的小小少年,忙完一天的活儿后,终于可以喘口气。他跑出家门,跑去书场。书场前是茶座,他没有座,更没有茶,一个人站在对面的角落里,偷偷听书,直到夜深。

讲述到这里,79岁的徐檬丹忽然在《中国新闻周刊》记者面前流下了眼泪。

后来她才知道,陈云去世前,一直在听评弹。听的最后一部作品,是《一往情深》。

1979 年2月, 北京,陈云在听评弹唱片。在他生命的最后日子里,病房走廊里堆满了评弹磁带。去世前,他一直在听评弹,听的最后一部作品是《一往情深》。