编读往来

2015-05-14

38/2015 总第728期

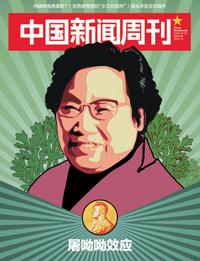

@土豆啃牛:屠呦呦获得诺奖对中国医学界是件大事。让人印象深刻的,是她和所在团队多年如一日的努力,以及在各个场合都强调过的“合作”二字。这一成就,也确实如她自己所言,属于“中国科学家群体”。

@未燃烛刀:从绝密项目到青蒿素的提炼到新药物开拓,青蒿素类药物走向世界经历了几十年。比起“中西医之争”,我对这些历史更感兴趣。

中国新闻周刊编辑部微博

http://weibo.com/inewsweek

《中国新闻周刊》 官方微博

http://weibo.com/chinanewsweek

“直播自己生活”的各色直播類社交软件,使一些年轻人在网上向陌生人展示着自己的生活。也许这些“展示者”是孤独的,粉丝越多,交流越热闹,就越容易陷入虚拟世界,不再去关注现实中自身以外的一切。这似乎是一种不可挡的趋势,未来世界的社交会变成什么样子?我们真的会被虚拟的情感统治吗?一切都这么不可思议。(晃解)

记者手记

换头术靠谱吗

任晓平是一个媒体喜欢的采访对象。这个在“换头术”前默默无闻的医生,面对记者可以滔滔不绝地讲他的“换头”计划。在这个很窄的专业领域,任晓平是业界知名专家。

中国人对于“换头”的认知更多的来自神话故事。当神话传说闯入现实时,人们不禁要投入极大的热情:换头,靠谱吗?

在任晓平之前,换头的探索有超过一百年的历史。之前都是美国和前苏联医生在狗或者猴子身上试验,狗最长的活了6天,猴子活了8天。

与之相比,任晓平的小鼠换头实验中,最短的活了一分钟,长的也只有一天时间。医学界自然会拿他的实验结果与世界上曾经做过的实验相比较。任晓平却不以为然,在他看来,在最初的实验中,小鼠存活的时间长短不是问题,只要能活就已证明他的想法是可行的,而下一步的目标才是如何让小鼠活得更长。业内人士揶揄他,换头就要切断中枢神经,而瘫痪患者大多是脊髓神经损伤,“你先把瘫痪都治好,再说换头。” 任晓平觉得,所有的讨论都没在点子上,甚至专家都在说外行话。

所以,当一个纯粹的医学难题成为公众茶余饭后热议的话题后,对于这个课题的掌门人,未必是件好事,某种程度上,或许是一种鸡同鸭讲的尴尬。不过,这不是他最为苦恼的事情。他更希望通过媒体的报道,得到学界的关注以及政府对项目的支持。如今,他纠结的还是捉襟见肘的经费,他曾多次申请国家级课题都无果而终。或许,对于审批者来说,不会把巨额经费拨给一个短时间内难有突破的课题。

“怀特(美国神经学专家)都研究30年了,美国投了多少钱啊,不要看短期的投入,这个研究如果成功,意义也是划时代的。”任晓平说这话时稍有些激动,他希望这个突破的惊喜是由他带给中国医学界。当然,突破没有想象的那么简单,但在任晓平看来,也没有想象的那么复杂,或许几年之内就有重大进展。

作为哈医大以优秀人才引进的海归,外界似乎并不知道他的美籍身份,但他毫不掩饰这一点,他一直强调自己有一颗中国心。他说,20年前,因为追求美国梦而出国深造,如今因中国梦回到祖国。他希望媒体的报道能够积极正面,“美国的媒体怎么报道我管不了,但中国的媒体不能乱。”

详见本刊2015年10月19日出版总第728期