脑科学和信息科学的交叉学科研究

2015-05-12顾凡及

顾凡及

复旦大学生命科学学院,上海 200433

脑科学和信息科学的交叉学科研究

顾凡及†

复旦大学生命科学学院,上海 200433

对脑和心智的研究已成为21世纪最前沿的科学研究,和信息科学进行交叉研究已成为脑科学研究的一个重要趋势。对这一交叉领域研究的历史做了回顾,并对其现况做了评述,最后对其未来的发展趋势做了展望。

交叉学科研究;生物控制论;计算神经科学;仿神经结构工程;类脑机器

“在自然界中杂种往往不育,但是在科学中正相反,交叉学科常常惊人地丰产。如果一个学科过于单纯,它就会枯萎。”

——克里克《狂热的追求》[1]

人脑是一种有1011个神经元和1015个突触联系的多层次系统。脑不仅能认识其外部世界,也能在某种程度上认识自己的内部世界,在已知的宇宙中再也没有比这更复杂的系统了,因此对脑及其功能的研究已经成了现代科学最大的挑战。没有哪一种单独的方法可以完全揭开脑功能之谜,每一种方法都只能揭示脑的某一个方面,因此多学科研究脑和心智已成为脑研究的一种重要趋势。现在人们普遍认同,脑就其功能上来说,本质上是一种信息处理系统,因此以信息科学的思想、方法和技术来研究脑已成为多学科脑研究的主流之一。建立数学模型和计算机仿真也成了综合多层次信息,认识其机制的最重要的工具。

图1 维纳 (引自http://oregonciberneticacch.wikispaces.com/ Norbert+Wiener)

1 历史的回顾

人们曾经长期认为脑是灵魂的栖息地,因此不可能用数理方法来进行研究。但是数理方法在化学和其他学科研究中的成功应用终于在20世纪中叶,在美国推动了一些学者开始尝试把数理科学的方法应用于研究脑。在这些先驱者中有乌克兰裔美国数学生物物理学家拉谢甫斯基(Nicolas Rashevsky,1899—1972),他召集了一大批物理学家和数学家参加他组织的科学讨论会。虽然他本人并没有对脑进行多少研究,而且他把研究的重点主要放到能和势的方面,因为当时还没有多少人理解信息的重要性,但是不管是直接还是间接,拉谢甫斯基的科学活动对推动用数理方法研究脑还是起到了启蒙作用。

真正对多学科研究脑起推动作用并有长远影响的是德裔美国数学家维纳(Norbert Wiener,1894—1964)(图1)。维纳小时候就是一位神童。他的父亲一心想把维纳培养成为一名数学家,他谆谆叮嘱儿子:“记着,你今后的路是专攻数学。不要贪玩,不要三心二意,孩子!”尽管他学业优秀,但是他并没有完全遵照父亲的嘱咐。相反,他不断地变换着兴趣,大学一年级时他迷上了物理学和化学,二年级时又被哲学吸引住了,三年级时兴趣又转到了生物学上,他甚至觉得自己应该成为一名生物学家。但是他的深度近视和笨手笨脚使他不太适宜于成为一名实验科学家,所以最后还是回到了数学。但是他年轻时对数学、物理、化学、生物学和哲学的广泛兴趣和知识,使他摆脱了当时学科发展越来越专门化的桎梏,独树一帜地奠定高度跨学科的“控制论”的基础,成为一代科学巨匠!

20世纪30年代末在哈佛医学院有一个有关科学方法的系列讨论会,维纳是其中的积极分子,参加这个讨论会的还有其他的数学家、生理学家、物理学家、医学家和工程师。他们一边吃饭,一边讨论。正是通过这种讨论,维纳感悟到:“在科学发展上可以得到最大收获的领域是各种已经建立起来的部门之间的被忽视的无人区。”“正是这些科学的边缘区域,给有修养的研究者提供了最丰富的机会。”[2]不过要这样做并不简单,维纳说:

“如果一个生理学问题的困难实质上是数学的困难,那么,十个不懂数学的生理学家的研究成绩会和一个不懂数学的生理学家的研究成绩完全一样,不会更多。如果一个不懂数学的生理学家和一个不懂生理学的数学家合作,那么,这个人不会用那个人所能接受的术语表达自己的问题,那个人也不能用这个人所懂得的任何形式来作出自己的回答。……到科学地图上的这些空白地区去作适当的查勘工作,只能由这样一群科学家来担任,他们每人都是自己领域中的专家,但是每人对他的邻近的领域都有十分正确和熟练的知识;大家都习惯于共同工作,互相熟悉对方的思想习惯,并且能在同事们还没有以完整的形式表达出自己的新想法的时候就理解这种新想法的意义。数学家不需要有领导一个生理学实验的本领,但却需要有了解一个生理学实验,批判一个实验和建议别人去进行一个实验的本领。生理学家不需要有证明某个数学定理的本领,但是必须能够了解数学定理中的生理学意义,能够告诉数学家他应当去寻找什么东西。 ”[2]

尽管时隔半个多世纪,今天重读维纳的这些论断,依然有振聋发聩之感。

通过这些讨论和研究,使他认识到无论对动物还是自动机器中的控制和通信来说,其中都有着一些普适的原则,例如反馈和信息。正是这样,他建立起了一门有关动物和机器中控制和通信共同规律的边缘科学——控制论[3]。

尽管维纳最终没有按他年轻时的意愿成为一名生物学家,但是他对生物学的兴趣,特别是脑的兴趣始终未衰,到晚年他更把注意力放到将控制论应用于生物系统,特别是脑的研究上去,产生了像生物控制论乃至神经控制论这样的学科分支。他在去世前不久还和谢德(Schadé)合编了一套《生物控制论进展》丛书[4],他在其中强调了从信息处理的角度来建立和生物系统同构的数学模型的重要性。

虽然限于当时科学技术的发展水平,维纳本人未能在对脑的信息处理上做出许多具体成果,但是他的思想奠定了这一方向的坚实基础。维纳讨论会上的常客麦克卡洛(Warren Sturgis McCulloch,1898—1969)和匹茨(Walter Harry Pitts, Jr.,1923—1969) 在1943年根据当时所知道的神经元的知识,建立起了一个神经元的数学模型[5],成为神经网络研究的奠基者。1949年加拿大心理学家赫布(Donald Hebb)提出了一个有关学习机制的假设[6],后人把他的假设归结为一句话,“经常同时活动的神经元,就会联结在一起。”虽然他的这一预言直到多年以后才得到神经生物学实验的证实,但是这一假设大大推动了对有学习能力的神经网络的研究。1960年美国心理学家罗森布拉特(Frank Rosenblatt,1928 —1971)仿照赫布的思想建立起了第一个具有学习能力的神经网络模型——感知机[7],它可以通过训练学会识别手写字等而引起轰动。因为这个网络只有一层,他的论敌抓住这一缺点从数学上严格证明了这种只有一层的网络识别能力非常有限,而使神经网络的研究在20世纪70年代陷入低潮。直到80年代人们克服了单层的缺点,神经网络运动才又复兴起来。不过应该指出,当时的绝大部分和脑有关的交叉研究多半是借助有关脑知识的启发,用数学语言给予描述,并试图以此解决工程问题,而较少用信息科学的思想和方法解决脑科学的问题。

2 计算神经科学

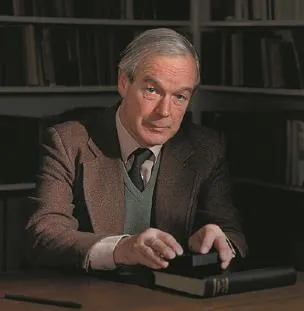

不过事情也并非完全如此。20世纪30年代,英国生理学家霍奇金(Alan Lloyd Hodgkin,1914—1998)(图2)一直对神经脉冲的产生机制感兴趣。当时流行的膜理论认为神经脉冲的产生是由于当神经受到刺激时,消除了膜对两侧离子的隔离,因此使原来内负外正的膜电位差减小了,但是它不能解释为什么神经脉冲的峰值会超射到一个很大的正值。由于霍奇金在学生时代选修了数学和物理,而他的学生和合作者赫胥黎(Andrew Fielding Huxley)学的是数理科学,因此他们运用物理学思想把神经细胞膜等效为一个阻容的并联电路,其中的每个电阻就相当于允许某种离子通过的一个通道。这在当时还只是一种假设,从实验上真正看到这种通道差不多是半个世纪以后的事了。不过关键的一点是他们认为当有神经脉冲发生时,不仅膜不再阻挡钾离子流过膜,而且在一瞬间有大量的钠离子从外界涌入细胞内,然后又自动关闭。因此这些电阻并非固定电阻,而是可变电阻,其值和膜两侧的电位差以及时间有关。二战打断了他们的研究,直到战后才又重续旧缘。他们对钾和钠的这种可变电导用实验进行测定,然后对数据进行了曲线拟合,这样他们就建立起了神经轴突细胞膜的一个方程组。在当时电子计算机还极不普遍的情况下,他们硬是手算了三个星期求出了方程的数值解(图3)[8]。从图中可以看出理论计算和实际测量得到的结果吻合得何等地好,这样他们就通过实验和理论计算的紧密结合解释了神经脉冲的成因和神经脉冲产生超调的原因。更令人惊叹的是根据他们模型的计算,还能预测神经脉冲有阈值、不应期、可以传播和传播速度等这些在建立模型时假设里没有的性质。这样他们就阐明了神经脉冲发生和传播的机制,并开辟了离子通道研究的新领域。无怪乎人们把霍奇金和赫胥黎的方程比喻为电生理学中的麦克斯韦方程。他们分享1963年的诺贝尔奖确实是当之无愧的。

图2 霍奇金

图3 神经脉冲:上图霍奇金和赫胥黎根据他们的方程算得的神经脉冲波形;下图在实验标本上实际测得的神经脉冲波形

二战期间,当时21岁的生物学大学生哈森施泰因(Bernhard Hassenstein,1922— )和19岁的高中毕业生赖夏特(Werner Reichardt,1924—1992)都被送上了战场。他们相约如果能逃过这场浩劫,战后一定要在一起建立一所融合生物学和物理学的研究所。天从人愿,他们果然都从战争中活了下来。战后赖夏特攻读物理学,并在1950年得到了博士学位。同年他又遇到了哈森施泰因,当时后者也刚得到了他的博士学位,其论文内容是有关甲虫的视动转向行为。赖夏特很快就认识到对这些实验可以建立模型来进行模拟。这在当时是一种非常大胆的思想——居然可以用模型来研究像视觉运动感知这样的内心过程!

他们研究了甲虫对外界视觉刺激的行为反应,结果表明其运动检测器至少要有两个不同的输入传感器,在运动时,这两个传感器依次为环境中同一目标所兴奋,两者之间有一小段时间延迟。根据这一事实,他们建立了一个运动检测模型,按照模型计算得出了一些和直观想法相左的结果,但是对许多动物的许多神经元所做的实验结果却都证实了这些预言。例如:模型预测反应不会随刺激速度的增大而一直增大下去,在到达某个最大值之后反而会下降;这个最优速度和刺激条纹的空间频率有关等等[9]。

这一研究促进了对许多其他动物包括人在内的运动视觉的研究。更为重要的一点是,这一研究大大推进了人们根据生物学实验的结果,用数学工具建立定量模型的潮流。直觉不一定靠得住,而像有些俏皮的人说的那样,“笔比握它的人还要聪明。”虽然赖夏德本人出身于物理学,但是他非常重视生物学实验,他对来到生物控制论研究所的每个年轻人都要赠以忠告:“理论必须每时每刻都和实验紧密结合。我不相信无中生有的脑科学理论会有任何机会取得成功。”

同一时期,美国原来学物理的拉尔(Wilfrid Rall,1922—)师从神经科学家埃克尔斯攻读博士学位,把原来用于研究电信号在海底金属电缆线中传导规律的电缆理论应用到对树突的研究[10]。他把树突的每个分支看成是一种“电缆”。他的模型研究提示可能存在着当时不为人知的树-树突触,几个月后才为他的同事用实验所证实。20世纪80年代他把精力集中在研究树突有源性质可能的功能意义上,他提出这可能是进行局部放大。由此推动了对树突有源特性的研究。

到了20世纪80年代,一方面传统的人工智能和人工神经网络的弱点渐渐显现:只是一味从行为上模仿人脑的某些功能而不深究脑的结构和工作机制,就不可能真正用机器实现人的智能;另一方面如上所述,一些科学家用数理科学和信息科学技术研究神经系统已经取得了一些有希望的成果。正是在这种情况下美国的认知科学家、神经科学家和计算机科学家施瓦茨(Eric L. Schwartz,1947—)在1985年正式提出了计算神经科学这一学科名称[11]。1994年《计算神经科学(Journal of Computational Neuroscience)》杂志在发刊词里说道:“对我们说来,‘计算神经科学’可以定义如下:它主要研究人和动物的神经系统如何处理信息以产生有意义的行为。我们希望认识神经系统信息处理或者说它所进行的‘计算’的本质;在执行这些任务时表达信息所用的代码;以及执行计算算法的神经结构。换句话说,我们想要找出神经元和它们之间的相互作用用以产生功能性神经回路的规则。”[12]经过短短十几年的发展,计算神经科学已经成为21世纪的科学前沿。正如美国国立卫生研究院(NIH)在他们为《自然-神经科学(Nature Neuroscience)》所组织的一期有关计算神经科学的专辑的前言中所说:“很明显,计算神经科学是正在茁壮成长而且还继续要茁壮成长的一个领域。”[13]

3 类脑机器

造出像人脑那样有高度智能的机器一直是人们世代的梦想,人们曾以为只要根据人脑表现出的智能,精心编程就有可能用计算机加以复制。但是正如麦克卡洛在半个世纪以前所言:“我们能不能设计出一台机器能做脑所能做的一切?对于这样一个理论问题的回答是:如果你能用一种清晰而有限的方法说清楚脑能做什么,那么我们就能设计出一台机器来实现,但是你能说清楚脑能做什么吗?”在研发具有类似于人脑智能的机器问题上,这种行为主义的思潮和仿脑的思潮之争一直贯穿始终,直至今天。此外,通过构造这些机器和对这些机器进行研究,也将使我们可以检验我们对脑工作机制的某些假设,从而加深我们对脑机制的认识。

在行为主义思潮之下,有些人总想仅仅通过提高计算机的运算速度和加大计算机的存储容量来创造与人脑一样聪明,甚至比人脑更聪明的机器。人们津津乐道计算机“深蓝”击败了国际象棋冠军卡斯帕洛夫(Гарри Кимович Каспаров,1963—)(图4),似乎“深蓝”是真正有智能的,但是“深蓝”的系统设计师许峰雄博士[14]说:

“这场象棋大战实际上是在承担不同角色的两种人之间进行的:一方是棋手,另一方是工具制造者。加里和‘深蓝’弈战两次,结局不同。在1996年的比赛中,作为棋手的人获胜,而在1997年的重赛中,作为工具制造者的人获胜。”[15]

关于“深蓝”计算机有没有智能的问题,他也直截了当地回答说:

“‘深蓝’是没有智能的。它只是一个制作精良的工具,在一个限定的领域内能够表现出智能行为,加里是国际象棋大赛中的输家,但是他是真正有智能的棋手。”[15]

尽管沿着人工智能之路,近年来也取得了不俗的成就,如计算机“沃森”击败了几届电视知识抢答的冠军,据说最近有计算机通过了图灵测试,但是对它们来说,许峰雄的上述断言依旧适用。仅仅用自上而下的方法在行为上模仿人的智能行为,并无助于我们认识脑和心智的机制问题。

这样,一些人就企图在作某些简化的条件下,模仿生物脑的局部机制,构建在某些功能方面类似于脑的机器。诺贝尔奖得主埃德尔曼(Gerald Edelman)的仿脑机(brain-based-devices (BBD)就是这类研究的一个例子[16-17]。自1981年以来,埃德尔曼开发了一系列的仿脑机,它们通过经验进行学习。与传统的机器人不同,仿脑机是通过从许多不同的仿真神经回路中进行选择来进行学习的,而不是按照事先编制好的程序指令来工作的。他们开发了一系列不同型号的仿脑机,模仿不同脑区,如海马或小脑的功能。

例如有一种型号的仿脑机[18]可以在环境中自由行走,避开障碍物,去取它看到的东西。在开始时设计者只是在它的“脑”中设置两条“价值观”:光亮是好的;如果拾取的物体能通过它的金属手给它充电是好的。其他一切就要通过它自己和环境打交道来获取了。当它在实验室里游逛时,它会遇到一些在其顶上涂有条纹记号或圆斑记号的钢积木。当它取起上面有条纹记号的积木时,有电流通过它的金属手,它就知道这是“好味道”,而如果它取起上面有圆斑的积木,则没有电流,它就认为是“坏味道”。这样它就把“味道”和看到的图像联系了起来,经过多次这样的经验以后,它就只靠视觉来拾取有好味道的积木(图5)。 在开始时其中的神经元是按照已知的解剖结构联结成回路的,但是在和环境相互作用的过程中这些回路中的神经元之间的连接权重会发生变化。对每个仿脑机来说,这种变化的模式都是独特的,因为它们的经历不一样。用仿脑机来研究这种变化的优点是可以详细地研究所有的神经元、突触和回路的活动,而这在动物实验上是更难做到的。

图4 “深蓝”和卡斯帕洛夫正在对弈

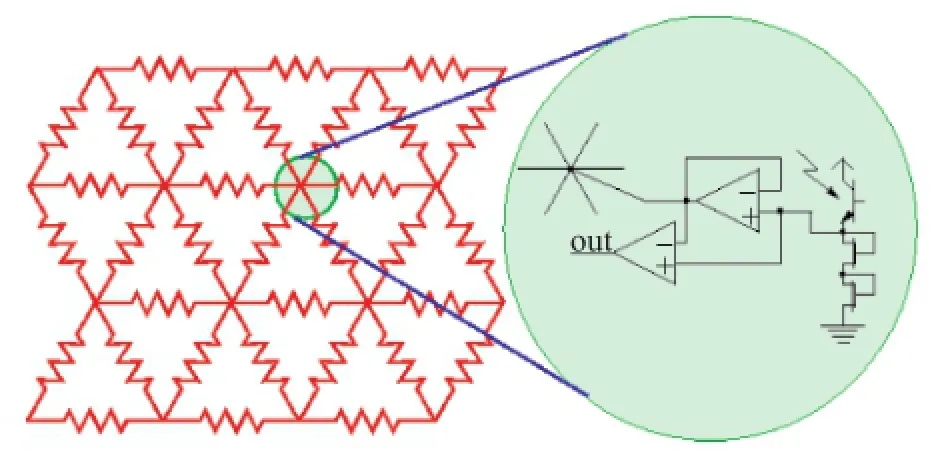

仿脑的另一条道路是直接用硬件来实现某些神经组织,并在此基础上构造更为复杂的系统。这在现在被称为“仿神经结构工程”。其奠基人美国计算机科学家米德(Carver Andress Mead,1934—)是大规模集成电路的先驱。正当他事业如日中天之时,他的兴趣转向了脑是如何进行计算的问题。他说道:“我对于动物视觉系统的机制越来越佩服。我老是对自己说:‘我永远也想不到这一点,但是这确实是一个好主意。’”[19]正是通过学习视网膜的神经机制,他指导一位生物学出身的博士生马霍瓦尔德(Michelle (Misha) Mahowald,1963—1996)以“硅视网膜”作为她的博士论文课题。马霍瓦尔德的硅视网膜是一种模拟视网膜头三层解剖结构(感光细胞、水平细胞和双极细胞)和功能原理的芯片(图6)。对硅视网膜的测试结果表明,它对外界图像的反应和生物视网膜的反应很类似,甚至还能再现“赫尔曼格点”这样的错觉现象(图7)。

图5 仿脑机在捡取顶上有条纹图形的方块[18]

图6 硅视网膜线路的示意图(引自http://tapec.uv.es/pardo/ doctorado/visionchips/vision_chips/mahowald_mead. html)

米德的学生和后继者正在开发具有生物真实性的神经元电路硬件组成的系统,这样的新器件大大降低了能耗,缩小了体积。他的学生博阿汉(Kwabena Boahen)在2009年已经构造出有100万个神经元的神经网格超级计算机(Neurogrid supercomputer)(图8),这样他们终于可以不再靠软件和消耗大量能量在普通的计算机上工作了,而用固化在低能耗硅片上的大量硅神经元来进行仿真。他的“神经网格”芯片不再需要编程,而是按照自己的物理性质自动进行。他们把16个神经网格芯片联结起来,以模仿100万个神经元和60亿个突触联结,而其消耗的能量不足1 W[20]。

图7 赫尔曼格点(你在白条的交叉点上似乎能看到有一些暗斑,这就是所谓的赫尔曼格点)

图8 博阿汉实验室所研发的仿脑芯片中的电路一瞥[19]

即使这样,脑中生物神经元有着极大的多样性,更不要说还有着比神经元数量多10倍的神经胶质细胞,我们对此还很不了解。这些都会成为仿神经结构工程进一步发展要遇到的难题。无论如何,不在传统的计算机上进行仿真,而是直接用硬件实现性质类似于神经组织的硅芯片给人类建立“人工脑”之梦开创了一条可能的新路。

4 结语

最近在神经科学界有两件引起轰动的大事,这就是欧盟启动了为期十年、投入10亿欧元资金的“人脑计划”,而美国总统奥巴马则宣布要启动一项为期更长、耗资更大的“推进创新神经技术脑研究”提议。这两大计划的一个共同特点就是都强调了多学科研究脑的重要性。虽然学者们关于这两大计划的具体内容以及是否要把资金都投在一个大项目中还有争议,但是在关于应该斥巨资研究脑,应该通过多学科交叉合作研究脑这样一些问题上并无争论。由于这两大计划内容庞大,要介绍清楚其内容和目前存在的争议,在本文这样一篇短文中不可能展开,好在笔者在近期已发表了几篇文章[21-24],有兴趣的读者可以参看。关于多学科研究脑的更详细的介绍,以及对这两大脑计划的介绍和评述也可参看拙作《脑海探险——人类怎样认识自己》[25]。

(2014年11月21日收稿)

[1] 克里克. 狂热的追求[M]. 吕向东, 唐孝威, 译. 合肥:中国科学技术大学出版社, 1994.

[2] 维纳. 控制论[M]. 郝季仁, 译. 2版. 上海:科学出版社, 1963.

[3] WIENER N.Cybernetics - or control and communication in the animal and machine(2nd Ed) [M]. MA: MIT Press, 1961

[4] WIENER N, SCHADE J P . Progress in biocybernetics vol.1 [M]. New York: Elsevier Pub. Co. ,1964.

[5] MCCULLOCH W, PITTS W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity [J]. Bulletin of Mathematical Biophysics, 1943, 5: 115-133.

[6] HEBB D O. The organization of behavior [M]. New York: John Wiley & Sons, 1949.

[7] ROSENBLATT F. principles of neurodynamics: perceptrons and the theory of brain mechanisms [M]. Baltimore: Spartan Books, 1962.

[8] HODGKIN A L, HUXLEY A F. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve [J]. Journal of Physiology. 1952, 117: 500-544.

[9] REICHARDT W. Autocorrelation, a principle for the evaluation of sensory information by the central nervous system [M]// ROSENBLITH W A. Sensory Communication. MA: MIT Press, 1961: 303-317.

[10] RALL W. Theoretical significance of dendritic trees for neuronal input-output relations [M]// REISS R F. Neural Theory and Modeling. Stanford: Stanford University Press, 1964.

[11] SCHWARTZ E L. Computational neuroscience [M]. MA: The MIT Press, 1990.

[12] RINZEL J, MIUER J, BOWER J M, et al. Editorial [J]. Journal of Computational Neuroscience, 1994, 1:9-10.

[13] NIH. Computational neuroscience at the NIH [J]. Nature Neuroscience, 2000, 3: 1161-1164.

[14] HSU F H. Behind deep blue: building the computer that defeated the world chess champion [M]. Princeton: Princeton University Press, 2004.

[15] 许峰雄. “深蓝”揭秘:追寻人工智能圣杯之旅[M]. 黄军英, 蔡荣海, 程如烟, 等. 上海:上海科技教育出版社, 2005.

[16] EDELMAN G M. Learning in and from brain-based device [J]. Science, 2007, 318: 1103-1105.

[17] FLEISCHER J G, GALLY J A, EDELMAN G M. et al. Retrospective and prospective responses arising in a modeled hippocampus during maze navigation by a brain-based device [J]. Proc Natl Acad Sci USA , 2007, 104: 3556-3561.

[18] KRICHMAR J L, EDELMAN G M. Brain-based devices: Intelligent systems based on principles of the nervous system [C]//Proceedings of the 2003 IEEE/RSJ International. Conference on Intelligent Robots and Systems. Las Vegas, Nevada, 2003: 940-945.

[19] FREEDMAN D H. Brain makers—how scientists are moving beyond computers to create a rival to the human brain [M]. New York: Touchstone, 1995.

[20] FOX D. Thinking machine [J]. Discover, 2009(10): 59-75.

[21] GU F J. The human brain project EU is unlikely to create an artificial whole-brain in a decade [J]. Brain-Mind Magazine, 2013, (2): 4-6.

[22] 顾凡及. 从蓝脑计划到人脑计划: 欧盟脑研究计划评介[J]. 科学, 2013, 65(4): 16-20.

[23] 顾凡及. 尖端创新神经技术脑研究计划: 美国脑研究计划评介[J].科学, 2013, 65(5): 19-23.

[24] 顾凡及. 欧盟和美国两大脑研究计划之近况[J]. 科学, 2014, 66(5): 16-21 .

[25] 顾凡及. 脑海探险: 人类怎样认识自己[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2014.

Interdisciplinary studies on brain science with information science

GU Fan-ji

School of Life Sciences, Fudan University, Shanghai 200433, China

Studies on the brain and mind have been the frontier of scientific researches in the 21st century, their interdisciplinary studies with information science play a key role in such research. A historical review, an introduction about the state of the art, and a perspective of this interdisciplinary field are given in this article.

interdisciplinary studies, biological cybernetics, computational neuroscience, neuromorphic engineering, brain-like machine

(编辑:温 文)

10.3969/j.issn.0253-9608.2015.01.004

†通信作者,E-mail:fjgu@fudan.edu.cn