高州市石鼓镇中心卫生院预防接种门诊不良反应监测分析

2015-05-10黄少萍李坤凤朱振颖

黄少萍 李坤凤 朱振颖

高州市石鼓镇中心卫生院预防接种门诊不良反应监测分析

黄少萍 李坤凤 朱振颖

目的 分析本院预防接种过程中不良反应监测系统, 规范预防接种门诊的接种服务流程,避免或减少不良反应的发生。方法 收集、整理、统计本院预防接种日志, 采用描述流行病学分析各类不良反应并有针对性地制定处理措施。结果 本院共报告预防接种不良反应76例, 一般反应(76.3%)最多, 异常反应(17.1%)和偶合反应(6.6%)次之;男女性别比为1.2:1;≤1岁的占67.1%;51.3%发生在接种疫苗1 d内, 57.9%发生在接种该疫苗的第1剂次;8、9和10月的病例数最多。结论 规范预防接种门诊工作程序, 建立健全预防接种门诊登记、问诊制度, 加强计划免疫工作人员培训管理及其识别不良反应的能力, 可以有效减少或避免不良反应的发生。

免疫规划;预防接种;不良反应;监测

疫苗可预防疾病, 通过有效的免疫接种可有效地控制和大大减少免疫规划针对的传染病的发生[1]。但任何一种疫苗都不是绝对安全的, 实施免疫规划在有效控制传染病的同时,疫苗的安全性也受到了公众和媒体更多的关注[2]。近几年,国家加大对基本公共卫生服务的投入及积极有效推进免疫规划工作, 预防接种工作在全国范围内基本实现了全面覆盖,让群众均等地享受优质的基本公共卫生服务。随着预防接种工作不断地深入开展, 疑似预防接种异常反应(adverse events following immunization, AEFI)也日益受到广泛关注, 虽然发生率极低, 但由于疫苗本身特性、接种操作不规范、被接种者自身等因素, 在现有科技条件下是不可避免的[3]。预防接种是通过接种疫苗使受种者获得抗感染的免疫力, 在这个过程中预防接种不良反应最为常见, 预防接种不良反应包括一般反应和异常反应, 是在规范接种合格的疫苗的过程中或接种后发生的, 由疫苗本身所固有的特性引起并对机体造成一过性生理功能障碍的反应[4]。加强对预防接种不良反应的监测,对不良反应者采取正确、快速、有效的处置措施, 能够有效减少或避免AEFI的发生。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本院自2010年全面规范开展预防接种工作,近4年来按照国家免疫规划程序共为6328名儿童规范接种一、二类疫苗, 本文以本院2010年1月~2013年12月预防接种门诊日志为基础资料, 通过收集、整理并统计登记在册的不良反应个案记录, 对整理结果进行分析。

1.2 不良反应的分类 AEFI按发生原因可分成5种类型[5]:不良反应、疫苗质量事故、接种事故、偶合反应和心因性反应。一般反应:预防接种后发生, 由疫苗本身所固有的特性引起的, 对机体只会造成一过性生理功能障碍的反应, 主要有发热和局部红肿, 同时可能伴有全身不适、倦怠、食欲不振、乏力等综合症状;异常反应:合格的疫苗在实施规范接种过程中或实施规范接种后造成受种者机体组织器官、功能损害,相关各方均无过错的药品不良反应;偶合反应:受种者在接种时, 正处于某种疾病的潜伏期或前驱期, 接种后巧合发病,并非由疫苗固有的性质所引起的反应。

2 结果

本院报告的76例预防接种不良反应中, 一般反应(76.3%)最多, 异常反应(17.1%)和偶合反应(6.6%)次之;男女性别比为1.2:1;≤1岁的占67.1%;51.3%发生在接种疫苗1 d内, 57.9%发生在接种该疫苗的第1剂次;8、9和10月的病例数最多。

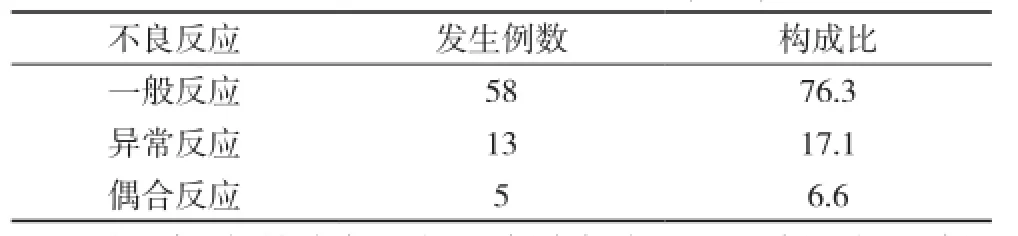

2.1 各类不良反应构成比 整理后发现, 本院共报告预防接种不良反应76例, 其中以一般反应最多, 异常反应和偶合反应次之, 无因接种不规范或疫苗不合格引起的预防接种医疗事故。各类不良反应的构成比见表1。

表1 各类不良反应构成比(n, %)

2.2 性别和年龄分布 在76例病例中, 男42例, 女34例,男女性别比为1.2:1。其中年龄≤1岁的51例, 占67.1%;1~2岁的16例, 占21.1%;2~3岁的7例, 占9.2%;3~6岁的2例, 占2.6%。

2.3 发现不良反应与疫苗接种时间间隔分布 在76例不良反应中, 其中有39例(51.3%)在接种该疫苗<1 d发生, 有18例(23.7%)在接种该疫苗1 d发生, 有11例(14.5%)在接种该疫苗2~3 d发生, 有8例(10.5%)在接种该疫苗4~15 d发生。

2.4 不良反应接种剂次分布 经统计发现, 76例不良反应病例中, 44例(57.9%)发生在接种该疫苗的第1剂次, 23例(30.3%)发生在接种该疫苗的第2剂次, 7例(9.2%)发生在第3剂次, 2例(2.6%)发生在第4剂次。

2.5 不良反应报告月份分布 综合4年的报告病例数分析发现, 2010~2013年报告的不良反应病例数最多的月份是8、9和10月。各月份病例数详见表2。

表2 2010年1月~2013年12月各月份不良报告病例数(n, %)

2.6 不良反应的主要临床表现 不良反应以一般反应居多,一般反应可细分为全身反应和局部反应, 接种后出现全身反应17例, 占29.3%, 表现为接种24 h左右体温升高(多在37.0~38.5℃, 持续1~2 d), 伴有轻微头痛、乏力、食欲不振、恶心、呕吐等症状;局部反应有41例, 占70.7%, 表现为接种疫苗4~12 h内接种部位出现红、肿、热、痛、硬结、无菌性化脓和局部淋巴结肿大等, 局部反应多为接种百白破疫苗引起, 其次是乙肝疫苗;异常反应的临床表现差异较大,有过敏反应, 皮疹最常见, 其次是无菌性脓肿, 由于个体差异,反应程度和反应时间长短各异;偶合反应多在接种0~2 d内出现, 如感冒、肺炎、支气管肺炎等, 这是一种无关的杂症,纯属巧合, 与预防接种没有因果关系。

3 讨论

纵观2010~2013年本院对预防接种不良反应的监测结果, 4年间未发生重大的疫苗质量安全事故和差错事故, 说明免疫规划所使用的疫苗是安全可靠的, 预防接种服务质量较好。但在预防接种不良反应监测的76例病例中发现, 接种引起的一般反应达76.3%, 大部分是发生在接种疫苗1 d内的第1剂次, 以8、9和10月的病例数最多, 接种疫苗后出现局部反应的占一般反应的70.7%, 提示在日常工作中更应该主动加强对预防接种不良反应的监测, 定期收集、分析和反馈预防接种不良反应有助于评估目前使用疫苗的安全性,克服常规监测的缺陷, 也是对问题疫苗做出预警提示的重要方法, 更能够为客观评价疫苗的安全性提供可靠的监测数据,对监测本院的AEFI发生率起到关键性作用[6]。对于疫苗所造成的不良反应, 医护人员应该积极主动采取相应治疗措施,并进行追踪随访, 努力把伤害降到最低;在开展预防接种工作过程中, 规范预防接种程序, 建立健全的接种门诊登记、问诊制度, 加强自身对预防接种工作的业务学习[7], 准确、快速识别预防接种不良反应并提供处理措施, 确保预防接种工作安全、有序地开展。

综上所述, 预防接种不良反应的发生有生物制品本身的原因, 也有受种者个体体质的原因[8]。为避免或者减少接种不良反应的发生, 规范预防接种门诊工作程序, 建立健全预防接种门诊登记、问诊制度, 严格掌握疫苗接种禁忌, 实行接种后留观制度, 最大限度降低AEFI的发生率。对于情况特殊的儿童应建议去儿童保健科进行全面体检后评估能否接种疫苗, 加强计划免疫工作人员培训管理, 提高其对不良反应的识别能力, 增强工作人员的责任心和责任感。同时, 也加强对预防接种知识的宣传, 使儿童家长明确接种的意义及可能出现的接种不良反应等, 提高他们对预防接种知识的知晓率, 以便配合接种人员更好地开展预防接种工作。

[1] 卫生部.预防接种工作规范.北京:卫生部, 2006.

[2] 陈小松.启东市2009-2011年预防接种不良反应监测结果.上海预防医学, 2012, 24(7):378-379.

[3] 卫生部办公厅, 国家食品药品监督管理局办公室.全国疑似预防接种异常反应监测方案.北京:卫生部办公厅, 2010.

[4] 杨永钦.规避疫苗预防接种不良反应的风险和不良反应的处理技巧.现代预防医学, 2009, 36(4):779-780.

[5] 李爱萍.预防接种的不良反应及处理措施.中国民康医学, 2011(23):2844.

[6] 黄国, 叶秀华.江门市2009-2011年疑似预防接种异常反应监测分析.华南预防医学, 2013, 39(4):51-53.

[7] 谢广东, 刁连东, 王树巧, 等.预防接种的反应和处理.第2版.上海:上海科技出版社, 2005:3.

[8] 郭飚.疑似预防接种异常反应对免疫规划项目的负面影响和应对策略.中国疫苗和免疫, 2008, 14(6):549-552.

10.14163/j.cnki.11-5547/r.2015.15.194

2015-01-04]

525252 高州市石鼓镇中心卫生院(黄少萍 朱振颖);高州市疾病预防控制中心(李坤凤)