人工填土层中四连拱暗挖隧道设计

2015-05-06孟伟,叶铭

孟 伟,叶 铭

(中铁隧道勘测设计院有限公司,天津 300133)

0 引言

目前,国内在建地铁的城市已有37个,浅埋暗挖法因其对环境影响小、灵活多变、适应性强等特点,在城市地铁工程中应用越来越广泛,特别是在渡线、渐变段等不规则结构中,暗挖连拱隧道往往为不二之选。

我国在地铁暗挖连拱隧道的设计施工中总结了很多经验,但主要集中在对双连拱和三连拱隧道的设计施工方面[1-2]。文献[3]和文献[4]主要从施工技术方面对地铁双连拱和三连拱结构施工过程中的关键技术进行探讨;文献[5]从设计方案对地铁双连拱中隔墙设计、导洞设计等方面进行研究。针对四连拱隧道的研究,主要集中在深埋岩层的公路隧道。文献[6]对象山隧道四连拱结构拓宽改造工程对新旧结构的连接、支护结构的受力平衡、结构拆除和既有结构的病害整治等关键技术问题进行论述;文献[7]分析了终南山公路隧道通风井工程风道系统四连拱隧道的施工工况,得出围岩应力、位移等规律;文献[8]论述了宏梯关隧道辅助通风巷道地下风机房四连拱隧道的设计要点及施工方法;但在第四系松散土层中修建地铁工程,仅有文献[9]对哈尔滨地铁一号线哈—农区间四连拱段开挖、衬砌等施工技术进行了介绍。

本文以北京地铁某停车线四连拱隧道的设计方案为例,对人工填土层中四连拱隧道的支护体系受力、地面沉降、风险控制、施工工期等方面进行研究,最终推荐“侧洞法”施工,并在施工中取得成功。

1 工程概况

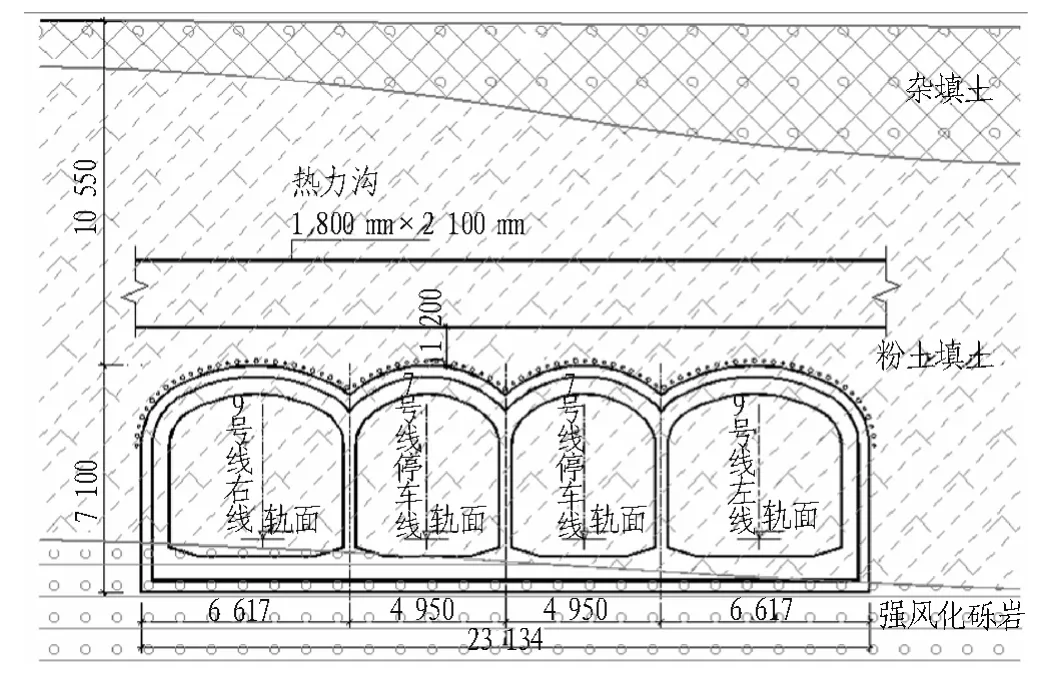

本工程位于某火车站站前集散广场下方,地理位置重要,人流密度大,其地下市政管线密集,采用暗挖法施工。隧道结构长26 m、宽23.134 m、高7.1 m,覆土约10.55 m,暗挖隧道一端是明挖基坑,另一端为已建成的隧道结构。隧道处于约17 m厚的杂填土和粉土填土层中,如图1和图2所示。隧道上方热力管为暗挖法施工,复合式衬砌,壁厚0.5 m。

图1 隧道平面图(单位:m)Fig.1 Plan of tunnel(m)

图2 地质断面图(单位:mm)Fig.2 Profile of geological conditions(mm)

2 工程重难点分析

1)隧道结构位于约17 m厚的杂填土和粉土填土层中。勘察报告揭示,该部位人工填土层厚度较大,且成分杂乱,土质疏松,稳定性差,无法形成自然应力拱,易发生塌落现象。

2)四连拱隧道施工工序复杂,可采用的施工工序繁多,需进行系统的分析比较,从安全、工期、造价等方面选择适合本工程的最优施工工序。

3)多跨隧道间施工相互影响很大,主要体现在对地层的扰动,中隔墙的水平位移难以控制。

4)四连拱隧道较宽,竖向土压力为全土柱压力,对初期支护结构承载力要求很高,因此,需尽早浇筑二次衬砌并封闭成环,减小初期支护的承载风险。

3 方案设计

3.1 设计思路及支护参数

本隧道结构位于人工填土层内,土体成拱效应差,且易坍塌,其设计思路主要为:

1)限制隧道一次开挖宽度,可通过“导洞法”或“CRD法”,变“大洞”为“小洞”。

2)采用防坍塌较为有效的大管棚作为拱顶的主要支护手段,并间插小导管注浆,对拱部土体进行超前预加固处理,起到加固地层并减小地层沉降的作用。

3)采用刚度较大的初期支护,控制支护体系变形,从而减小地层变形。与土层接触的初期支护采用350 mm厚的C20格栅钢架喷混凝土支护,临时支护采用刚度较大的工字钢喷混凝土支护。

4)人工填土层自稳性较差,在暗挖施工时需降低台阶高度,及早封闭成环。

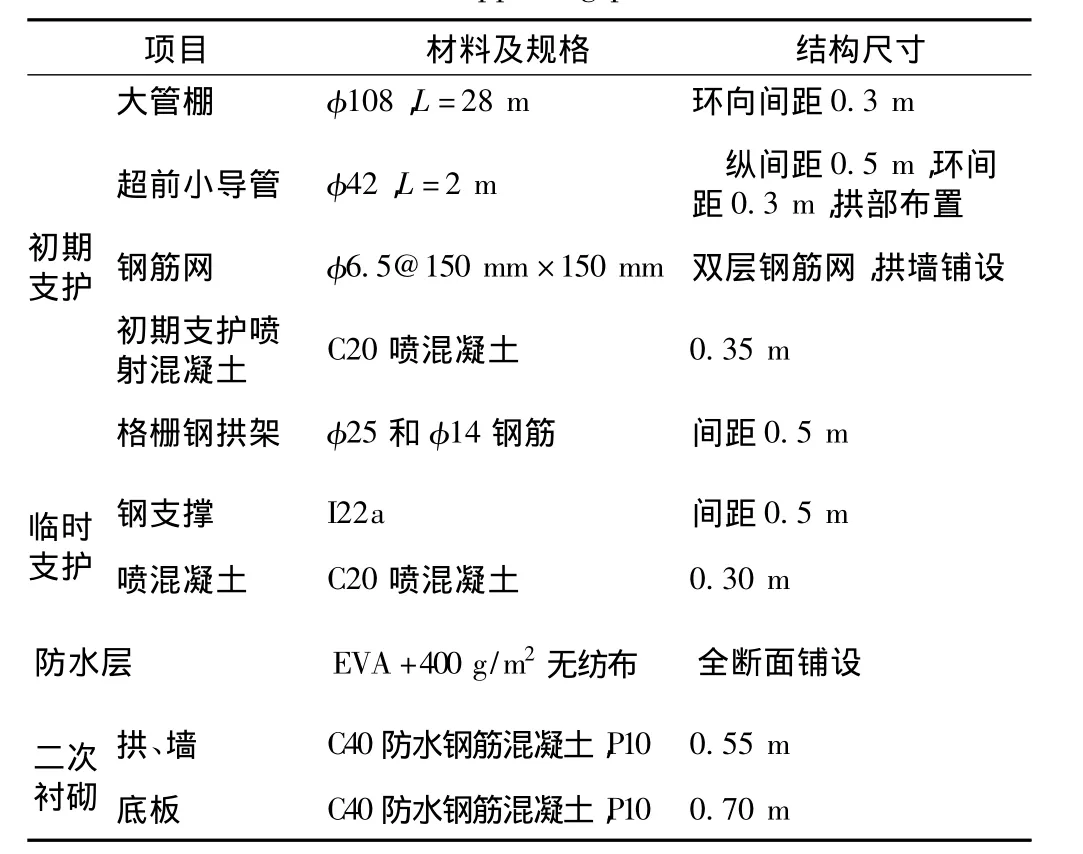

隧道支护参数见表1。

表1 隧道支护参数Table 1 Supporting parameters

3.2 施工工序分析

根据变“大洞”为“小洞”的理念,各种工法施工工序见图3—5。

3.2.1 方案 1

采用导洞+侧洞法施工。其主要思路为:先施工两侧导洞,浇筑中隔墙,形成竖向支撑;然后施工边拱初期支护及二次衬砌,形成“侧洞”;最后施工中间导洞、导洞隔墙和中拱扣拱。

图3 方案1施工工序Fig.3 Construction sequence:Case I

3.2.2 方案 2

采用导洞法施工。其主要思路为:先将初期支护全部开挖完成,然后再分步施工二次衬砌结构。导洞顺序为先中间导洞后两边导洞,初期支护扣拱顺序为先中拱后边拱,二次衬砌扣拱顺序为先边拱后中拱。

3.2.3 方案 3

采用侧洞法施工。其主要思路为:摒弃导洞,先施工边洞,浇筑边洞二次衬砌,形成稳定封闭的“侧洞”结构,再依次施工中间洞室的初期支护和二次衬砌。

3.3 有限元计算与分析

3.3.1 计算模型及计算参数

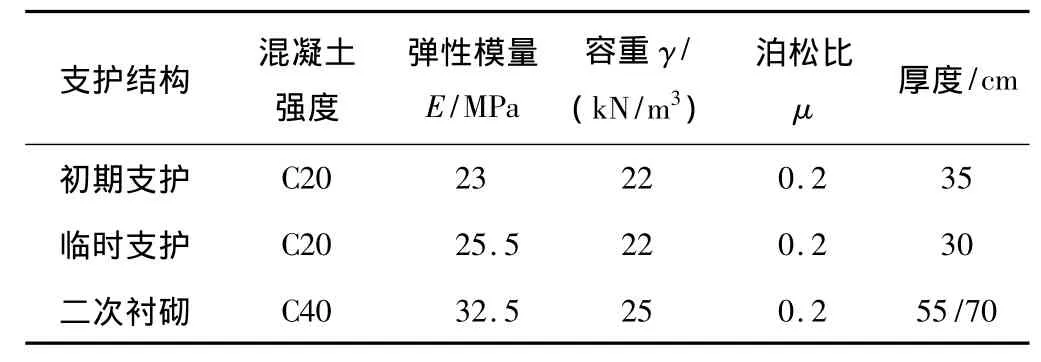

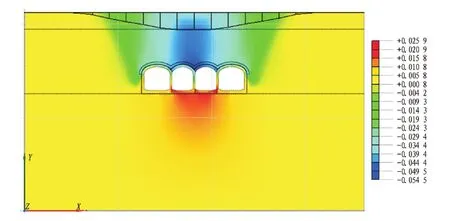

为比较各方案对地层扰动的大小,需对隧道开挖引起的变形进行分析。计算采用MIDAS/GTS仿真分析软件,考虑围岩与结构的共同作用和分步施工过程。计算模型左右水平计算范围均取结构跨度的2倍以上,垂直计算范围向上取至自由地表,向下取隧道高度的3倍。隧道围岩本构模型采用摩尔-库仑模型,考虑围岩的非线性变形。主体结构采用弹塑性各向同性的直梁材料模拟,超前管棚和小导管按照注浆体参数模拟。围岩和支护参数取值见表2和表3。

图5 方案3施工工序Fig.5 Construction sequence:CaseⅢ

表2 围岩物理力学参数Table 2 Physical and mechanical parameters of surrounding rock

采用分步开挖,每步开挖后及时进行支护,施工计算步骤严格按照隧道施工顺序进行。计算时首先计算原始地应力,岩土体的开挖是在前一计算步骤所得地应力分布的基础上进行的。根据结构整体刚度的改变,按实际开挖方法施加地层释放荷载,并求解开挖后的应力场。

表3 支护结构物理力学参数Table 3 Physical and mechanical parameters of supporting structure

3.3.2 计算结果与分析

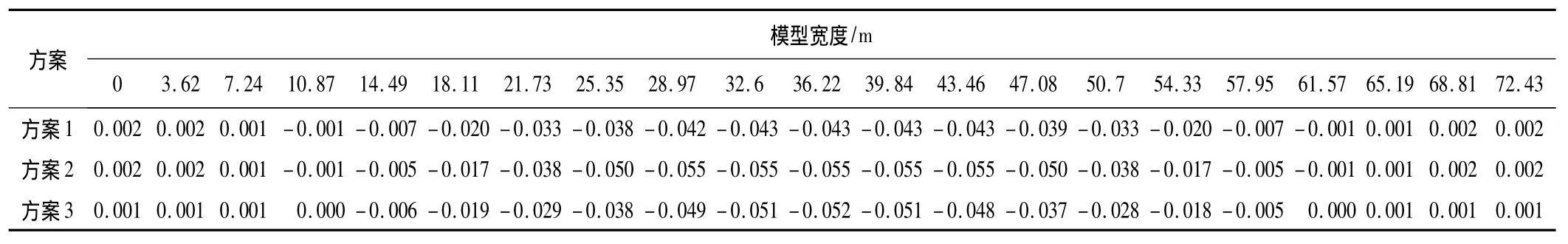

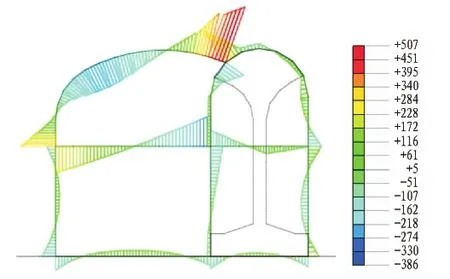

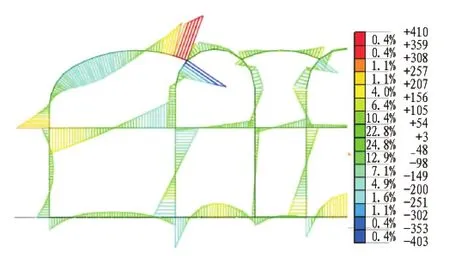

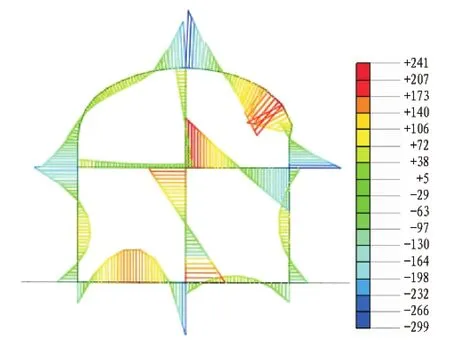

对3个模型分别进行计算,隧道施工完成后的竖向位移云图如图6所示(本文仅给出推荐方案的竖向位移云图),并提取各方案的沉降数据,得到如图7所示的沉降曲线和如表4所示的各方案地表沉降值。为评估回填土中大跨度隧道初期支护的安全性,提取各方案初期支护的最大弯矩图,如图8—10所示。

图6 施工完成后地层竖向位移云图(单位:m)Fig.6 Contour of vertical displacement of strata after the completion of the tunnel(m)

图7 各方案地表沉降计算结果曲线图Fig.7 Curves of ground surface settlement calculated under different cases

表4 各方案地表沉降值Table 4 Ground surface settlement calculated under different cases m

地层变形计算结果显示,在采取管棚、导管超前注浆的条件下,3个方案对地层影响差别最大为12 mm,且沉降槽形状略有不同,但均满足对地面沉降的保护要求。

图8 方案1初期支护弯矩图(单位:kN·m)Fig.8 Bending moment of primary support in Case I(kN·m)

图9 方案2初期支护弯矩图(单位:kN·m)Fig.9 Bending moment of primary support in CaseⅡ (kN·m)

图10 方案3初期支护弯矩图(单位:kN·m)Fig.10 Bending moment of primary support in CaseⅢ(kN·m)

初期支护受力计算结果显示:方案1初期支护受力最大为边洞开挖完成状态,最大弯矩为507 kN·m,最大弯矩发生在边拱与导洞连接位置,由于导洞内已完成中隔墙二次衬砌,对导洞影响较小;方案2初期支护受力最大为边洞开挖完成状态,最大弯矩为410 kN·m,最大弯矩发生在边拱与导洞连接位置,对导洞影响较小;方案3初期支护受力最大为边洞开挖完成状态,最大弯矩为299 kN·m,最大弯矩发生在边洞竖向隔墙位置。方案3的最大弯矩明显小于方案1和方案2。

3.4 方案比较与确定

1)根据有限元计算结果,在采取管棚和导管超前注浆的条件下,3个方案的地面最大沉降值为43,55,52 mm,且沉降槽形状略有不同;但是由于本隧道上方仅有热力管沟,无其他敏感建筑物。因此,3个方案均能满足对地面沉降的保护要求。

2)中隔墙的设计。在连拱隧道中,中隔墙由于受到不均衡水平推力而产生的水平位移很难解决,本设计中,方案1和方案2的中隔墙在施工期间均产生约10 mm的水平位移,而方案3可以使二次衬砌及早封闭成环,能有效避免中隔墙水平位移的问题。

3)由于隧道结构宽度23.134 m,而覆土仅10.55 m,且隧道覆土为人工填土层,成拱效应差,初期支护结构受力较大,方案3初期支护结构最大弯矩较方案1和方案2明显减小,且方案3能及时浇筑二次衬砌并封闭成环,确保结构安全。

4)方案3比方案1节约15%的工期,初期支护工程量减少18%。

根据以上比较结果,本工程推荐方案3为最优方案。

3.5 现场施工信息反馈

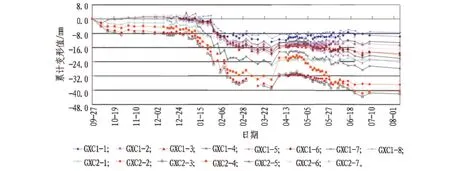

本工程于2011年7月底完工,施工期间未发生沉降超标及其他工程事故。施工过程中反馈的监测数据基本与理论分析相吻合,验证了设计方案的安全性及可靠性。第三方监测布点及监测结果如图11和图12所示。

图11 沉降测点布置图Fig.11 Layout of settlement monitoring points

1)根据监测结果,隧道中心位置地面最大沉降值为42 mm,未达到黄色预警标准(设计给定地面最大沉降为60 mm,热力管道倾斜率≤0.002)。

2)在边洞二次衬砌封闭成环后,再开挖中间部分土体,对已完成隧道影响较小。

3)连拱处V字节点位置易发生渗漏,施工过程中应做好防水层的保护和搭接,施工完成后再针对漏水点进行注浆封堵,可满足隧道防水要求。

图12 沉降典型测点时程曲线图(2010—2011年)Fig.12 Time-dependent curves of settlement measured at typical monitoring points(from 2010 to 2011)

4 结论与体会

1)人工回填土层土质疏松,易坍塌,应选择刚度较大的管棚作为防塌方的措施,对于沉降控制要求更为严格的地段可采用管幕法。

2)采用“导洞法”先施工导洞的初期支护及二次衬砌,能及时形成竖向的刚性支撑,对控制沉降非常有利;但由于工序复杂,整体工期偏长,当工期允许时可采用。

3)采用“侧洞法”能有效地避免中隔墙的稳定问题,控制沉降较好。当侧洞宽度较大时,推荐采用“CRD”法开挖。

4)连拱隧道宽度较大,当隧道浅埋时覆土很难成拱,因此,需步步为营,导洞开挖完成后及时施作二次衬砌,避免初期支护受力较大而产生风险。

5)连拱隧道多步开挖对周边土体扰动较大,特别是结构中部中隔墙上方的土体有着明显的塑性区,因此,需加强对此处土体的加固。

[1] 王梦恕.地下工程浅埋暗挖技术通论[M].合肥:安徽教育出版社,2004.(WANG Mengshu.The general theory of shallow excavation technology of underground engineering[M].Hefei:Anhui Education Press,2004.(in Chinese))

[2] 王梦恕.中国隧道及地下工程修建技术[M].北京:人民交通出版社,2010.(WANG Mengshu.Tunnelling and underground engineering technology in China[M].Beijing:China Communications Press,2010.(in Chinese))

[3] 黄章君.城市地铁双联拱暗挖隧道偏洞法施工技术[J].隧道建设,2011,31(2):68 - 72.(HUANG Zhangjun.Asymmetric construction technology of double arch tunnel in the subway[J].Tunnel Construction,2011,31(2):68 -72.(in Chinese))

[4] 杨世武,韩占波.北京地铁熊猫环岛联络线三联拱隧道施工技术研究[J].隧道建设,2007,27(S2):332 -336.(YANG Shiwu,HAN Zhanbo.Study on construction technology of a 3-arch tunnel on Xiongmaohuandao link line in Beijing Metro[J].Tunnel Construction,2007,27(S2):332 -336.(in Chinese))

[5] 杨德春,唐琪.双连拱隧道结构在地铁折返段应用与计算分析[J].隧道建设,2007,27(S2):268 -272.(YANG Dechun,TANG Qi.Application and calculation of double arch tunnel in the subway reentry[J].Tunnel Construction,2007,27(S2):268 -272.(in Chinese))

[6] 陈七林.四连拱隧道拓宽改造关键技术研究[J].中外公路,2014(1):254 - 259.(CHEN Qilin.Research on the key technology of four arch tunnel widening reconstruction[J].Journal of China& Foreign Highway,2014(1):254 -259.(in Chinese))

[7] 刘宝许,赵超志,高崇林.大跨距渐变四连拱隧道施工力学效应数值模拟研究[J].铁道建筑,2009(12):38-41.(LIU Baoxu,ZHAO Chaozhi,GAO Chonglin.Numerical simulation study on mechanicaleffectoftunnelwith changeable large span four continuous arch[J].Railway Engineering,2009(12):38 -41.(in Chinese))

[8] 杨秀文.地下风机房与风道交叉口段四连拱隧道施工技术[J].山西建筑,2014,40(4):177 - 178.(YANG Xiuwen.The construction technology of four arch tunnel of underground fan room and air duct crossing section[J].Shanxi Architecture,2014,40(4):177 - 178. (in Chinese))

[9] 周兴权.寒区浅埋软塑粘土地层四联拱地铁隧道施工控制技术[J].城市建设理论研究,2013(13):1 -6.(ZHOU Xingquan.Construction control technology of four arched subway shallow tunnel in soft plastic clay stratum[J].Theoretical Study on Construction of City,2013(13):1 -6.(in Chinese))