弹性元件动刚度的直接法实验研究

2015-05-06李志远费标求

王 勇,李志远,费标求

(合肥工业大学 机械与汽车工程学院,合肥 230009)

【机械制造与检测技术】

弹性元件动刚度的直接法实验研究

王 勇,李志远,费标求

(合肥工业大学 机械与汽车工程学院,合肥 230009)

针对现有居民变电站变压器重心过高,导致出现明显的摇摆现象,引发的结构噪声较大的问题,提出了建立新型“Z”型隔振器方案,以解决变压器重心过高所引起的摇摆问题。针对变压器的优势频率选择弹簧,并通过弹性元件振动-声传递特性实验室测量方法的直接法测量原理,搭建实验平台,测试隔振器弹簧的动刚度,分析得出弹簧的动态性能,以满足隔振器设计要求。

变压器;隔振器;弹性元件; 动刚度; 动态性能

随着科技和经济的迅速发展,人们对生活质量的要求越来越高,振动与噪声带来的污染和危害逐渐受到人们的关注和重视。现如今鉴于某居民变电站变压器所产生的振动,噪声问题严重影响了人们的生活质量,因此对于如何设计新型隔振器以减少变压器振动产生的结构噪声问题的研究就显得十分有意义[1]。本研究主要针对现有变压器重心过高,导致出现明显的摇摆现象,其振动引起的结构噪声愈发严重的现状,提出“Z”型隔振器的原理设计方案,并根据弹性元件振动-声传递特性实验室测量方法的直接法测量原理,搭建实验平台,测试隔振器弹簧的动刚度,分析得出弹簧的动态性能,验证“Z”型隔振器设计方案满足隔振器设计要求

1 “Z”型隔振器方案设计

1.1 变压器振动噪声机理

研究结果表明,干式变压器主要噪声源来自于以下几个方面[2,3]:第一,硅钢片在磁致伸缩过程中,铁芯会随着做周期振动;第二,漏磁产生一定的磁场力,促使了铁芯的振动;第三,当负载电流通过线圈时,会产生一定的漏磁,产生磁感应力;第四,铁芯的磁致伸缩所引发的,变压器振动又依靠铁芯垫脚、其他固体结构、外箱、空气等路径向外传递。

常用变压器隔振措施:其一是内部隔振;其二是外部隔振,分为安装隔音箱、吊装变压器、内墙加隔音板、变压器底部加装隔振器。

1.2 “Z”型变压器隔振设计原理

进行隔振设计时一定得注意方案的选择,必须从具体使用情况和经济性来考虑,选择经济合理的隔振设计方案。隔振装置必须要经过隔振计算后才可确定。需要注意的是变压器的优势频率与隔振器的固有频率之比应≥2.5倍,以保证隔振器具有较高的隔振效率。安装隔振元件时要求隔振元件的刚度中心与隔振体系的质心在同一铅垂线,这样做的原因是留出隔振元件的安装和维修所需空间[4,5]。

已知变压器质量为2 t,隔振设计选用4个隔振器,单个隔振器采取并联弹簧的连接方式。变压器优势频率为100 Hz,由隔振器的固有频率计算公式可得

m=(200÷4)÷2=250 kg

由上可知变压器的优势频率与隔振器的固有频率之比应≥2.5倍,因此可算出刚度范围

k≤15 775 N/mm

1.3 “Z”型隔振器设计方案的选择

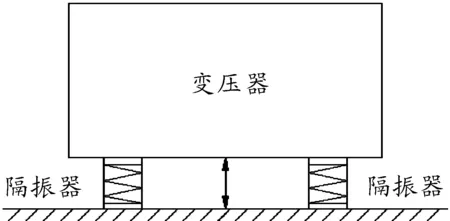

如图1所示为现有变压器隔振设计方案,常用的就是在变压器底部安装隔振器。针对目前某小区居民变电站变压器实际隔振设计可知,加装的隔振器为复合阻尼弹簧隔振器,其型号为ET1-15。由图1可知隔振器纵向高度为200mm,这导致了变压器重心过高,出现左右摇摆现象,增加了振动引起的结构噪声。此外,隔振器弹簧刚度偏低,隔振器的隔振效果不好。

图1 复合阻尼弹簧隔振器隔振系统模型

由上可知,针对目前居民变电站变压器隔振设计的欠缺主要有2点:其一是隔振器的选择不合理,现有隔振器弹簧刚度偏低;其二是隔振器纵向高度过高,这导致了变压器重心过高,引起的结构左右摇摆。因此在此基础上提出了“Z”型变压器隔振器的设计方案,其隔振设计原理图如图2。

图2 “Z”型变压器隔振器结构设计原理

图2所示即为针对当前不足所设计的新型隔振方案,从图2中可以看出变压器的底部距离地面基础垂直高度为20mm,相对于之前方案的200mm,变压器的重心明显的降低了,这对缓解变压器左右摇摆和减小其结构噪声具有很大的帮助。结合图2可以看出,隔振器整体外观呈现“Z”字型,因此称为“Z”型隔振器。隔振器的设计部分最核心的内容在于弹簧的设计,相对于图1所示隔振器的单个弹簧,“Z”型隔振器采用两根弹簧并联的方式,隔振器弹簧刚度将大大的提高,在载荷不变的条件下,隔振器的固有频率也将得到提升,使其满足变压器的干扰频率与隔振器的固有频率之比应≥2.5 倍的条件,保证了隔振器具有较高的隔振效率。 由上述可知,隔振器核心设计部分是弹簧的设计,而弹簧的设计最关键的是分析其动态性能,因此还需要对弹簧进行动刚度的实验研究。

2 隔振器弹簧动刚度实验研究

2.1 直接法测动刚度实验原理

测定平移运动弹性支撑部件动刚度的直接法是测量隔振器输入端位移(速度或加速度)以及输出端阻滞力的方法。动刚度取决于频率、静态载荷和温度等因素。

直接法基本实验原理如图3所示: 激振系统对整个测试系统进行激振,加速度测量系统和力测量系统分别采集通过隔振元件输入端的加速度信号和输出端的力信号[6]。被测隔振元件放置于输入端的激振质量块和输出端的刚性基础之间。动刚度为

式中:F2为输出端力(N);u1为输入端位移(m);a1为输入端加速度(m/s);f为激振频率(Hz)。

1.液压激振系统; 2.移动臂; 3.柱子; 4.被测元件;5.力测量系统; 6.刚性基座

测量频率范围:测试装置都有其有限的工作频率范围,只有在这一范围内才能进行有效测试。其中一个限制是激振器的工作频带宽度,另一个限制是来自于阻滞输出力测量的一些要求。本次实验所用动态测试仪扫频频率为1~100 Hz。

2.2 实验测试系统及实验仪器

1) 动态测试仪:本次实验最主要的测试装置选用的是UD-3600动态测试仪,它具备了了直接法实验原理中的所需测量系统,具体如下:

2) 刚性基础底座:在本实验设计中主要是支撑整个测试系统,为其他各部件提供一个稳定的工作基础,并且要求其刚性和质量是足够的。实验所用隔振元件及其夹具尺寸、质量等都相对较小,因此该动态测试仪基础底座作为基础支撑其刚度和质量都是足够的。

3) 激振系统-激振器:实验中可以采用能够同时提供静态预载的液压激振器或电动激振器。由于本实验测量频率范围是1~100 Hz,而对于液压激振器频率越低,刚度越好,液压激振器在低频处比电动式激振器要好。

4) 加速度测量系统和力测量系统:力速度测量系统用以测量输出端阻滞力,动态测试仪所用的力传感器是应变式力传感器。本次实验均采用的是动态测试仪上已装置的加速度传感器和力传感器进行实验测试。

2.3 实验过程与结果分析

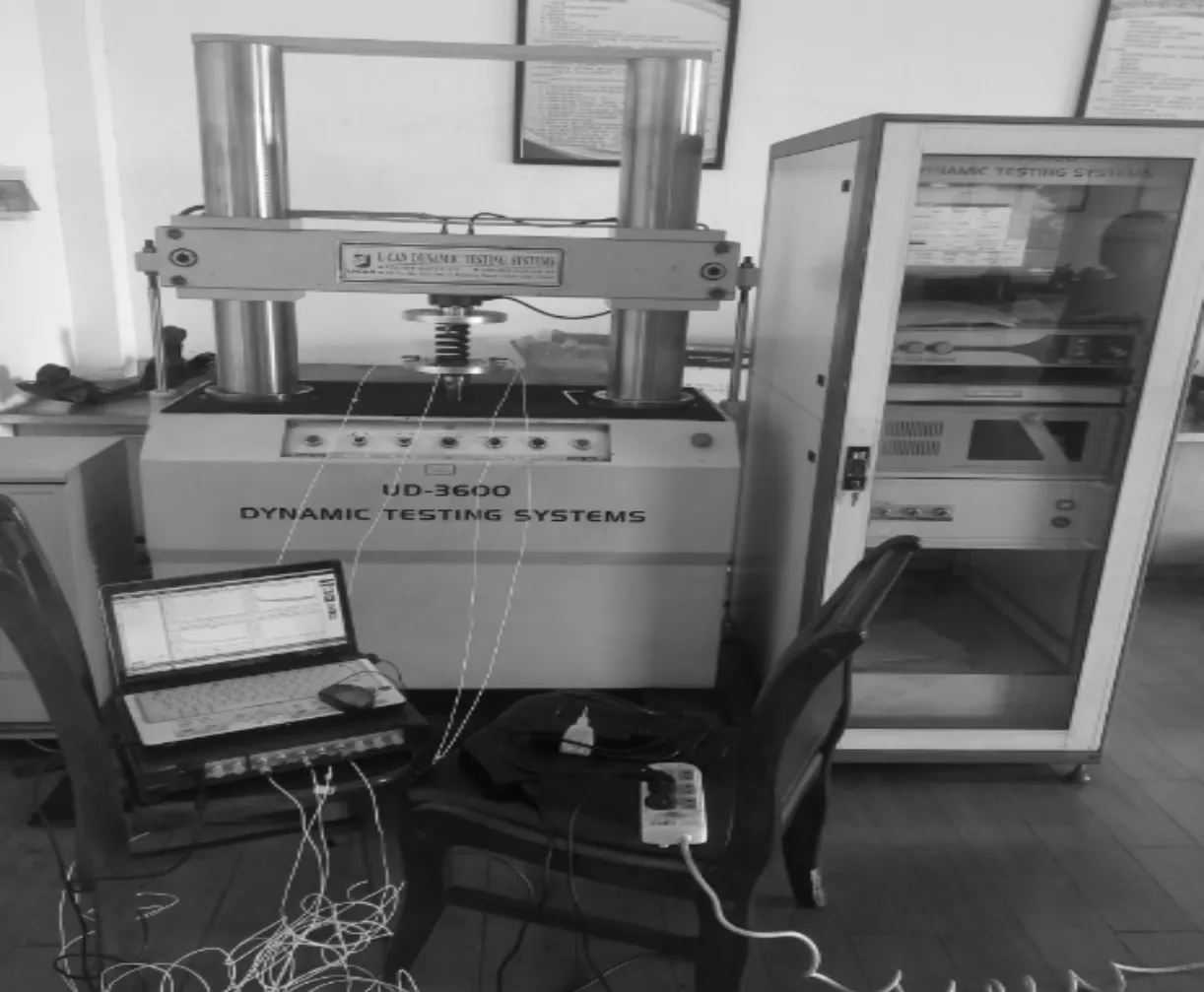

实验分为单个弹簧动刚度实验现场装置如图4所示,并联弹簧动刚度实验装置如图5所示。

图4 单个弹簧动刚度实验装置

图5 并联弹簧动刚度实验装置

图4所示为单个弹簧动刚度实验现场图,将弹簧稳定放置在动态测试仪圆盘中间,手动调节圆盘上下移动按钮使其接触良好,开始计算机参数设定。首先给动态测试仪力传感器和加速度传感器进行校准归零,设定测试温度,给定弹簧的预载荷为3 000 N,初始振幅为1 mm,测试波形为正弦波,预先加载两次,第三次的加载过程中正式进行测量。启动动态测试仪信号源功能进行激振,动态扫频频率从1~100 Hz结束。记录实验结果曲线如图6、图7和数据表1、表2所示。

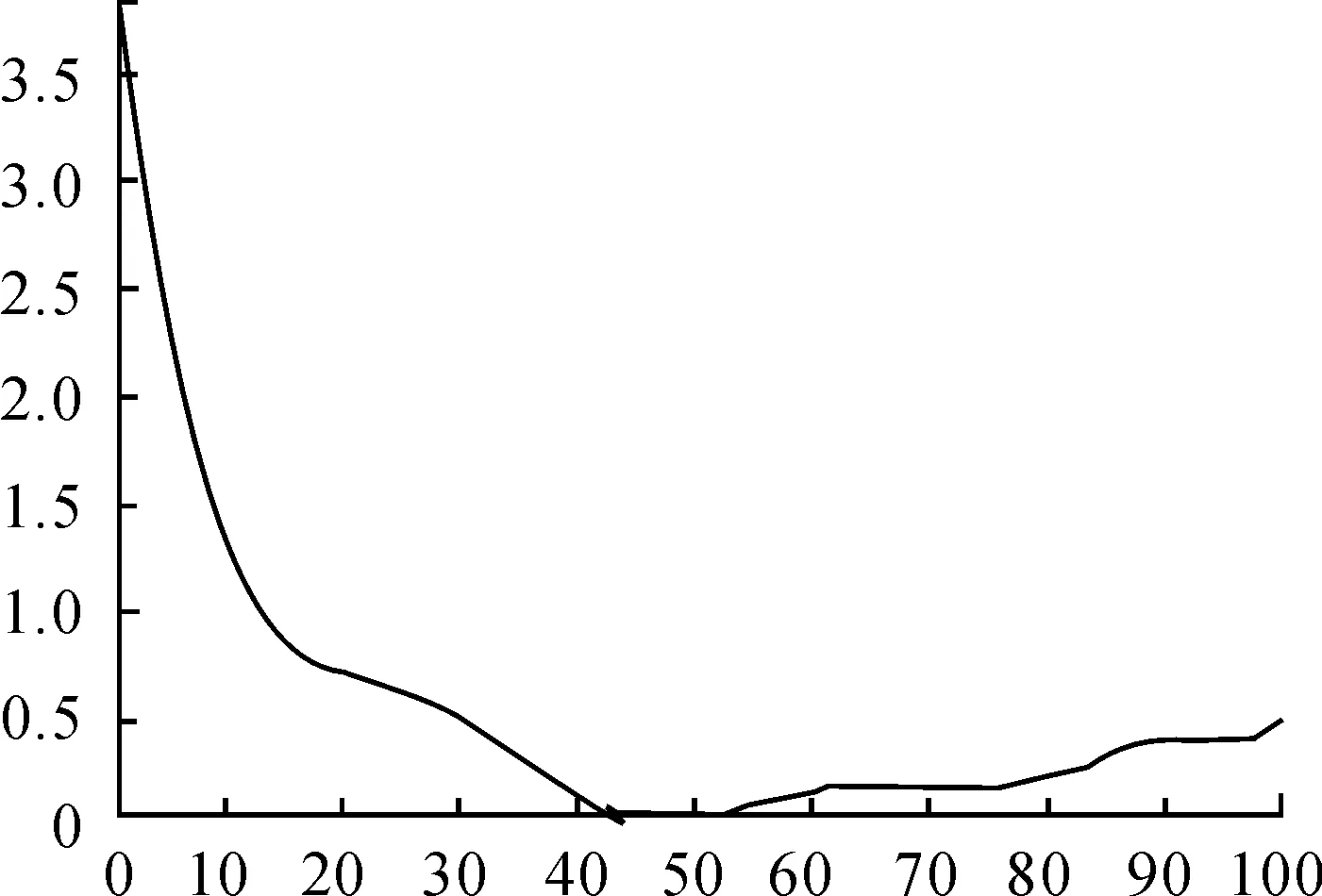

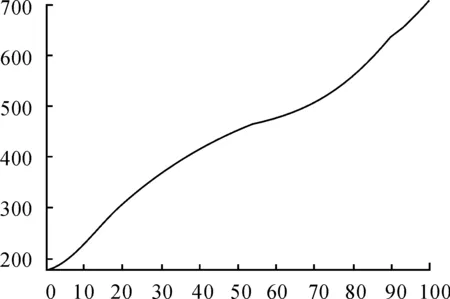

图6 弹簧1动态特性曲线

图7 弹簧1频率-阻尼曲线

图6中给出了弹簧1在扫频从1 Hz到100 Hz时的频率响应函数曲线,动刚度是关于频率的函数,因此频率响应曲线图就是指弹簧的动刚度。为了更加直观地了解弹簧1在1 Hz到100 Hz扫频过程中的动刚度值,表1列出了部分具体频率下的动刚度。

表1 弹簧1动刚度测试数据表

弹簧2测试结果曲线如图8、图9所示。

图8 弹簧2动态特性曲线

图9 弹簧2频率-阻尼曲线

图8中给出了弹簧2在扫频从1~100 Hz时的频率响应函数曲线,同上此频率响应曲线图就是代表了弹簧2的动刚度。表2中也列出了部分具体频率下的动刚度。

表2 弹簧2动刚度测试数据表

图5是弹簧并联动刚度的实验现场图,根据动态测试仪操作规程首先给动态测试仪力传感器和加速度传感器进行校准,设定测试温度,给定并联弹簧的预载荷为6 000 N,设定初始振幅为1 mm,测试波形为正弦波,预先加载两次,第三次的加载过程中正式进行测量。启动动态测试仪信号源功能进行激振,动态扫频频率从1~100 Hz结束。记录实验结果曲线如图10,图11和数据表3所示。

图10 并联弹簧动态特性曲线

图11 并联弹簧频率-阻尼曲线

表3 并联弹簧动态测试数据表

图10中给出了并联弹簧在扫频从1 Hz到100 Hz时的频率响应函数曲线,因此上述曲线就是指并联弹簧的动刚度。表3中也列出了部分具体频率下的动刚度。

由3张频率-阻尼曲线图可以看出,弹簧1、弹簧2和并联弹簧频率-阻尼曲线变化规律一致,都是随着频率的增大其阻尼而迅速减小,在50 Hz附近最小,之后逐渐趋于稳定。

3 结论

本研究通过分析变压器振动噪声产生机理,结合现有居民变电站变压器重心过高,导致左右摇摆,振动引起的结构噪声偏大的问题,提出了新型“Z”型隔振器设计方案,得出了“Z”型设计方案原理图,并针对隔振器核心部件弹簧进行测试动刚度,研究动态性能的实验,通过弹性元件-声传递特性实验室测量方法的直接法测量原理,搭建了实验平台,分别测出了单一弹簧和并联弹簧在1~100 Hz扫频下的动刚度曲线和频率-阻尼曲线,得出结论,弹簧采取并联方式使其刚度增加,解决了原有隔振设计重心过高和隔振器弹簧刚度偏低的不足,验证了“Z”型隔振器方案设计的合理性。

[1] 洪宗辉,潘仲麟.环境噪声控制工程 [M].北京:高等教育出版社,2002:202-203.

[2] Weiser B,Pfutzner H.Relevance of magnetostatic forces for transformer core vibrations[J].Journal De Physique,1998,8(2):591-594.

[3] Mizokami M,Yabumoto M.Vibration analysis of a 3-phase model transformer core[J].Electrical Engineering in Japan,1997,119(1):1-7.

[4] 徐建.隔振设计规范理解与应用 [M].北京:中国建筑工业出版社,2009:1-11.

[5] 韩润昌.隔振降噪产品应用手册 [M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2003:18-22.

[6] ISO 10846-2,Acoustics and vibration — Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements — Part 2:Direct method for determination of the dynamic stiffness of resilient supports for translatory motion[S].

(责任编辑 唐定国)

Direct Method Experiment Research on Dynamic Stiffness of Resilient Element

WANG Yong, LI Zhi-yuan, FEI Biao-qiu

(School of Mechanical and Automotive Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China)

This paper mainly concentrated on the high center of gravity of the transformer substation that leads to the swing phenomenon and the construction noise. And on the basis we designed the “Z” type isolator to solve the problem. And we choose the spring basis on the dominant frequency of the transformer and set up the experimental platform and test the dynamic stiffness of the spring according to the laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements, and analyzed the dynamic property of the spring to meets the design requirements.

transformer; isolator; resilient element; dynamic stiffness; dynamic property

2015-03-06

王勇(1989—),男,硕士研究生,主要从事噪声和振动控制方面的研究。

10.11809/scbgxb2015.08.023

王勇,李志远,费标求.弹性元件动刚度的直接法实验研究[J].四川兵工学报,2015(8):92-95.

format:WANG Yong, LI Zhi-yuan, FEI Biao-qiu.Direct Method Experiment Research on Dynamic Stiffness of Resilient Element[J].Journal of Sichuan Ordnance,2015(8):92-95.

TB535

A

1006-0707(2015)08-0092-04